大阪校からのお知らせ

- 2020.04.20お役立ち情報

- 働きながら介護をするために知っておきたい両立支援制度と介護保険サービス

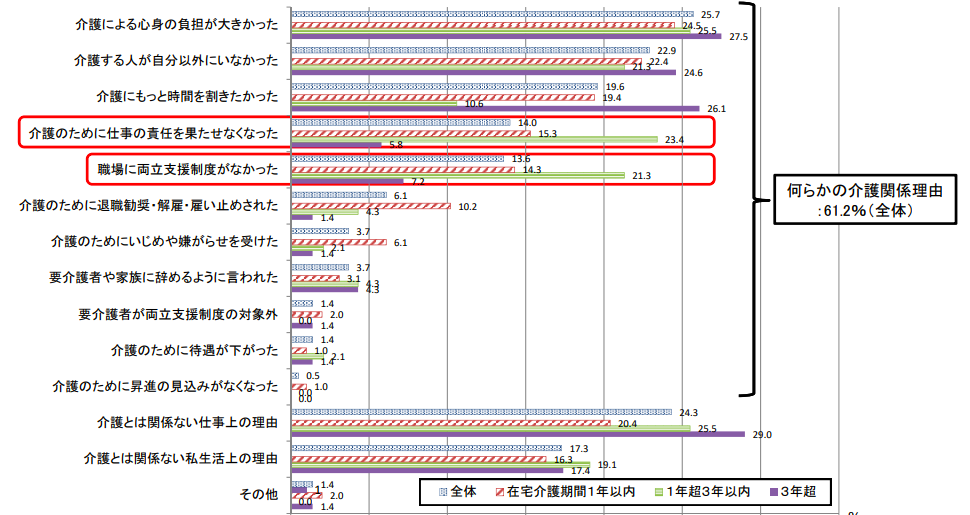

介護離職の原因は「両立のむずかしさ」が課題だった

平成28年、介護をきっかけに仕事を辞めた人の主な理由調査を行なったところ、介護による心身の負担以外に「介護のために仕事の責任を果たせなくなった」「職場に両立支援制度がなかった」という、ハード面の問題が浮き彫りとなりました。

出典:労働政策研究・研修機構「介護者の就業と離職に関する調査」(平成28年)

これからますます深刻化する日本の高齢化社会において、「介護離職」は労働者にとっても事業者にとっても、大きな損害となります。

そこで平成29年には「育児・介護休業法」が改定されたり、介護保険サービスの周知を図るためリーフレットが作成されたりと、国も仕事と介護の両立を応援するべくさまざまな取り組みをするようになりました。

今回の記事では、介護離職しないために活用できる両立支援制度や介護保険サービスについて、詳しく紹介していきます。

育児・介護休業法とは?

育児と同じように、家族の介護が必要なときにも、男女ともに離職することなく働き続けることができるよう、仕事と家庭が両立できる社会の実現を目指し、雇用環境を整備する法律があります。

育児と同じように、家族の介護が必要なときにも、男女ともに離職することなく働き続けることができるよう、仕事と家庭が両立できる社会の実現を目指し、雇用環境を整備する法律があります。

それを「育児・介護休業法」といい、仕事と介護の両立支援制度として、国は労働者だけでなく事業者にも積極的に取り入れるよう推奨しています。

では、具体的にどのようなことができるのか見ていきましょう。

介護休業

介護休業は、2週間以上の期間にわたり、要介護状態にある対象家族を介護する場合に取得できる休業です。

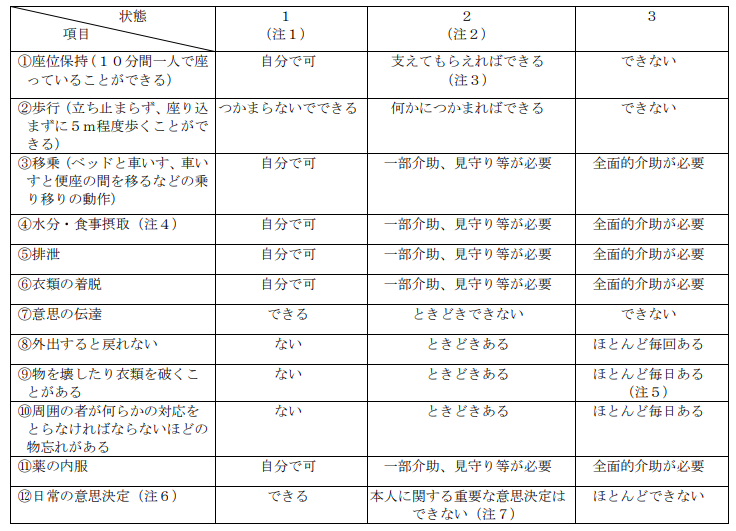

「常時介護を必要とする状態」が条件となり、判断基準は下記を参考としています。

出典:厚生労働省 育児・介護休業制度ガイドブック

ただし、この制度を取得できるのは、申し込み時点において、次のいずれにも該当している必要がありますので、対象者になるかどうかは必ず確認しましょう。

条件を満たしている労働者は、対象家族1人につき、通算93日の範囲内で合計3回まで取得することができます。

介護休業給付金

介護休業を取得した労働者を対象に、雇用保険から休業開始前賃金の67%に相当する額が支給されます。

給付金の申請は介護休業が終了した翌日から、2ヶ月後の月末までとなっていますので、忘れないように申請しましょう。

介護休暇

介護や身の回りの世話をする場合に、年5日(対象家族が2人以上であれば年10日)を限度として取得することができます。

1日または半日単位で取得可能ですので、介護保険の手続きや通院の付き添いなど、日常的な介護のニーズや突発的な事態にも対応できるスポット的な休暇として位置づけられています。

しかし、介護休暇は介護休業のような給付金はありません。

介護休暇中の給与対応に関しては、事業所によってさまざまですので、確認しておくと良いでしょう。

働く時間の制限

仕事時間に関しても、介護を行う労働者が下記のような要求をした場合、「育児・介護休業法」により会社は対応する必要があります。

不利益取扱いの禁止等

介護休業を取得したことなどを理由に、労働者を解雇やその他不利益な扱いをすることを禁止しています。

また上司・同僚などから、介護休業等に関するハラスメントの防止措置を講じることも義務付けています。

介護保険サービスとは

介護保険サービスとは、加入者が保険料を出し合い、介護が必要になったときに受けることができる介護保険制度のことをいいます。

介護保険で受けられるサービスは、自宅・施設・入居などさまざまな形があり、要介護認定度や家族の希望によって選択可能です。

また、サービスを利用したときの料金は、原則1割負担となっているため、家族にとっても強い味方となります。

※施設サービスや短期入所サービスを利用した場合の食費や居住費など、自己負担になるものもあります

自宅で受けるサービス

「訪問サービス」と呼ばれ、自宅で暮らす介護者を訪問し、サービスを提供します。

サービス内容は、買い物や掃除、食事や排泄の介助を行う「訪問介護」や、入浴を行う「訪問入浴介護」、医師の指示に基づく医療処置や医療機器の管理を行う「訪問看護」など、さまざまであるため、介護者に必要なサービスを選択しましょう。

施設へ通うサービス

自宅で暮らす介護者が、日中に施設へ通い、生活支援やリハビリをしてもらうサービスです。

一緒に暮らしたいけれど、日中は仕事で家を空けるため1人にさせるのは不安…という方におすすめです。

短期間、施設に泊まるサービス

「短期入所サービス(ショートステイ)」と呼ばれ、普段は自宅で暮らしている介護者を、一定の期間施設で受け入れるサービスです。

ご自身が体調を崩した場合やリフレッシュしたいとき、また出張で数日間留守をする場合などに、ショートステイは心強い味方となってくれます。

施設で生活するサービス

自宅での介護が難しくなった場合や、要介護認定度が上がった場合、施設サービスを検討することも1つです。

「施設サービス」と一言でいっても、入所条件やサービス内容はさまざまですので、ケアマネジャーと相談し、介護者・家族両方にとって生活しやすい場所を選ぶと良いでしょう。

両立支援制度と介護保険サービスを組み合わせて利用しよう

仕事と介護の両立環境を整えるためには、自分たちに合った制度と介護保険サービスを組み合わせることが大切です。

ご自身の働き方や要介護のご家族の状況、また利用可能な職場の両立支援制度や介護保険サービスなどを踏まえたうえで、少しでも無理なく両立ができる生活基盤を整えていきましょう。

ひとりで抱え込まず、人事労務担当者や上司に相談したり、ケアマネジャーにどのような介護保険サービスが利用できるのかを問い合わせしてみることで、希望の光が見えてくるかもしれません。

介護離職しないためにも、使えるサービスはぜひフル活用してみてください。

- 兵庫県の教室一覧

- 大阪府の教室一覧

- 京都府の教室一覧

- 滋賀県の教室一覧

- 奈良県の教室一覧

- 和歌山県の教室一覧

- 広島県の教室一覧

- 岡山県の教室一覧

- 山口県の教室一覧

- 鳥取県の教室一覧

- 島根県の教室一覧

- 愛媛県の教室一覧

- 高知県の教室一覧

- 香川県の教室一覧

- 徳島県の教室一覧

- アーカイブ

- 2024年

- 2023年

- 2022年

- 2021年

- 2020年

- 2019年

- 2018年

- 2017年

- 2016年

- 2015年

- 2014年

- 2013年