-

2024.11.28

2024.11.28介護コラム

介護職員初任者研修の実技試験はある?主な内容・対策ポイントも解説!介護職員初任者研修の実技試験はある?主な内容・対策ポイントも解説! 介護職員初任者研修(以下、初任者研修)を受けてみたいけれど、「実技試験って難しそう」と不安に思っていませんか? 実際には、ほとんどのスクールでは試験としての実技はなく、スクーリングで行われる実技演習が中心です。 今回は、初任者研修の実技試験について、実技演習で学ぶ主な内容や難易度、対策のポイントなどを交え解説します。 1.そもそも初任者研修とは? 初任者研修とは、介護の基礎知識やスキルを学び、介護の現場で役立てるための資格です。 2013年4月に介護保険法施行規則の改正によって新たに設立され、それ以前のヘルパー2級に相当する資格として位置づけられています。現在ではヘルパー2級が廃止され、初任者研修が入門資格として広く普及しています。 初任者研修の目的は、介護を行うための基本的な技術や知識を習得し、家庭内介護や介護施設での実践に役立てることにあります。また、介護福祉士など上位資格へのステップアップとしても重要な役割を果たします。 初任者研修を受講するメリットは多岐にわたります。未経験者や異業種からの転職者でも、必要な知識と技術を学ぶことで福祉関係の仕事に就きやすくなります。また、資格を取得することで、訪問介護における身体介助など、無資格では行えない業務にも対応可能です。さらに、実務経験を積むことで、介護福祉士やケアマネジャーへのキャリアアップも目指せるため、長期的な就業やキャリア形成を考える人にもおすすめです。 介護の仕事を始めたい人や親の介護に備えたい人にとって、初任者研修は第一歩となる重要な資格です。 参考:三幸福祉カレッジ「初任者研修とは」 ①初任者研修のカリキュラム 初任者研修のカリキュラムは、厚生労働省の指針に基づき、全130時間の講習で構成されています。 参考:厚生労働省「介護員養成研修の取扱細則について」 初任者研修の研修内容は全国共通の指針に基づいていますが、都道府県や運営団体によって細部が異なることがあります。 ②初任者研修と実務者研修の違い 初任者研修と実務者研修は、どちらも介護の現場で役立つ資格ですが、目的や内容に違いがあります。 初任者研修は、介護を始める人向けのスタート資格であり、介護の基礎的な知識やスキルを学ぶことを目的としています。受講期間は最短1カ月、費用は3万円〜8万円程度で、終了時には簡単な筆記試験があります。初任者研修を取得することで、介護現場で働く基礎が身につきますが、介護福祉士の受験資格にはつながりません。 一方、実務者研修は、介護福祉士国家試験を受験するために必要な資格であり、より高度な専門知識やスキルを習得します。受講時間は450時間と長く、費用は7万円〜20万円程度です。実務者研修では、訪問介護サービスの計画作成などを行うサービス提供責任者になる資格も得られ、キャリアアップに直結します。 2.初任者研修の実技演習とは? 介護福祉士国家試験では、かつて実技試験が行われていましたが、2024年度(第37回)試験より廃止されました。この影響で、初任者研修にも実技試験があると混同する人が少なくありません。しかし、初任者研修においては、修了試験は基本的に筆記試験のみで実技試験はありません。 その代わりに、必須カリキュラムとして「実技演習」が行われます。実技演習では、受講者が介護職役と利用者役に分かれ、介護技術を学ぶ実践的なトレーニングが実施されます。具体的には、ベッド移乗や車椅子の操作、食事や排せつ介助など、介護現場で必要とされる技術を受講者同士で練習します。 時間配分は研修全体の中で多くを占め、理論と実技を交互に学ぶことで実践力を養います。 実技演習の目的は、現場で求められる技術を安全かつ正確に身につけることです。演習を通じて、「なぜこの方法が適切なのか」「利用者にとって最善の介助とは何か」といった根拠に基づいた介護を理解します。 これにより受講者は、感覚や経験だけに頼らない質の高い介護を提供する力を養えるのです。 3.初任者研修における実技試験(実技演習)の主な内容 初任者研修の実技演習では、ベッドからの移乗や車椅子操作、食事介助、排せつ介助など、実際の介護現場で求められる技術を学びます。 演習内容はスクールによって多少異なる場合がありますが、どれも現場で必須となる技術です。 ①排せつ介助 排せつ介助では、片まひの対象者をポータブルトイレへ移乗する演習が行われます。対象者はベッドで端座位になり、ポータブルトイレに近づく際、介護者が体をサポートしながら立ち上がり、手すりを使って移動します。排せつ中はひざ掛けを掛け、プライバシーを守る配慮が求められます。介護者は対象者が快適に排せつできるよう、丁寧にサポートすることを学びます。 ②食事介助 食事介助では、対象者に食事や水分を提供する方法を学びます。まずメニューを説明し、対象者が食べやすいように配慮しながら食べ物を口へ運びます。食事中は、しっかりと咀嚼(そしゃく)と飲み込みを確認し、次の一口を運ぶタイミングを考慮します。水分の介助では、せき込まないように注意深く少しずつ提供し、食後には口腔ケアを行い、清潔な状態を保つことが重要です。 ③移動・移乗 移動や移乗の介助では、片まひの対象者をベッドから車椅子に移乗する演習が行われます。対象者はまひしていない人の手で車椅子の手すりをつかんで支えられ、介護者は足の位置を確認しながら車椅子へ移動します。移乗後は座り心地を確認し、必要に応じて調整します。歩行時はまひがある側を支えながら、足の運びをサポートし、安全な移動を確保します。 ④ベッドメイキング ベッドメイキングでは、シーツをしっかりと伸ばして、ベッドを整えます。シーツがしわにならないように注意し、三角形のサイドを作り整えます。また、ベッドでの体位変換も学びます。対象者が起きやすくなるよう、腕を組んだり足を曲げたりして横向きに移動させ、肩を支えながら起き上がる手助けをします。ベッドメイキングの技術は、対象者の快適さと安全性を保つために重要です。 ⑤更衣介助 更衣介助では、片まひの対象者に衣類の着脱を行います。衣類はまひしている方から袖を通し、脱ぐ際はまひしていない方の腕から外します。ズボンを下げる際は座ったままお尻をずらしながら下げ、着せる際は同様にお尻をずらしながらズボンを上げます。演習を通して、対象者が快適に着替えられるようにサポートする技術を身につけます。 ⑥入浴介助 入浴介助では、溺水やヒートショックを防ぐための注意が必要です。浴槽に入る際、体が軽くなるため、転倒を避けるために慎重にサポートします。入浴中は、お湯の温度を38度〜41度に設定し、室温とのバランスにも配慮します。また、対象者の習慣を尊重し、事前に確認して快適な温度での入浴を提供します。介護者は入浴中も安心して過ごせるように見守ります。 4.初任者研修における実技演習の難易度 初任者研修の実技演習の難易度は、基本的にそれほど高くありません。実技試験の目的は、学んだ内容が理解できているかを確認することです。 実技演習に落ちることはある? 初任者研修の実技演習では、対象者に危険な行為があったり、指示と異なる動きや声かけが全くない場合などは、やり直しの場合もあります。しかし、講師が流れを説明してくれて、練習の時間も設けられているため、十分な準備が可能です。 5.初任者研修における実技演習の対策ポイント 初任者研修の実技演習における対策ポイントはいくつかあります。まず、体力不足を感じている人や小柄の人は、事前に講師からアドバイスを受け、負担の少ない介助方法を学んでおくことが大切です。特に移乗や排せつ介助は体力を使うため、無理なく行える方法を習得しておくと安心です。 また、実技演習では集中力を保つことが重要です。対象者の動きや様子を常に確認し、集中を欠かさないようにしましょう。 さらに十分な声かけもポイントです。介助を行う際は、常に対象者に声をかけ、不安を感じさせないように配慮します。特に排せつ介助などデリケートな場面では、プライバシーを尊重しつつ、丁寧に声をかけることが求められます。 最後に、学んだ内容を忠実に実践することが成功への鍵です。自己流で行うと評価が下がることがあるので、授業で学んだ通りに行動することを心がけましょう。 6.まとめ 今回は、初任者研修の実技演習で学ぶ主な内容や難易度、対策のポイントなどを交え解説しました。 初任者研修には、実技試験は存在しませんが、実技演習を通して現場で役立つ基本的な介護技術を習得します。実技演習では、対象者への配慮や、安全かつ正確な介護技術を学びます。対策のポイントとしては、基本的な技術を繰り返し練習し、実践的な動きや姿勢を確認することが重要です。また、介護者としての心構えを持ち、学んだ知識を実技に活かすことが、質の高い介護技術を身につけるための鍵です。 初任者研修の実技演習をしっかりと終えることで、介護現場での自信を深め、次のステップへの準備が整うでしょう。

続きを見る > -

2024.11.25

2024.11.25試験情報

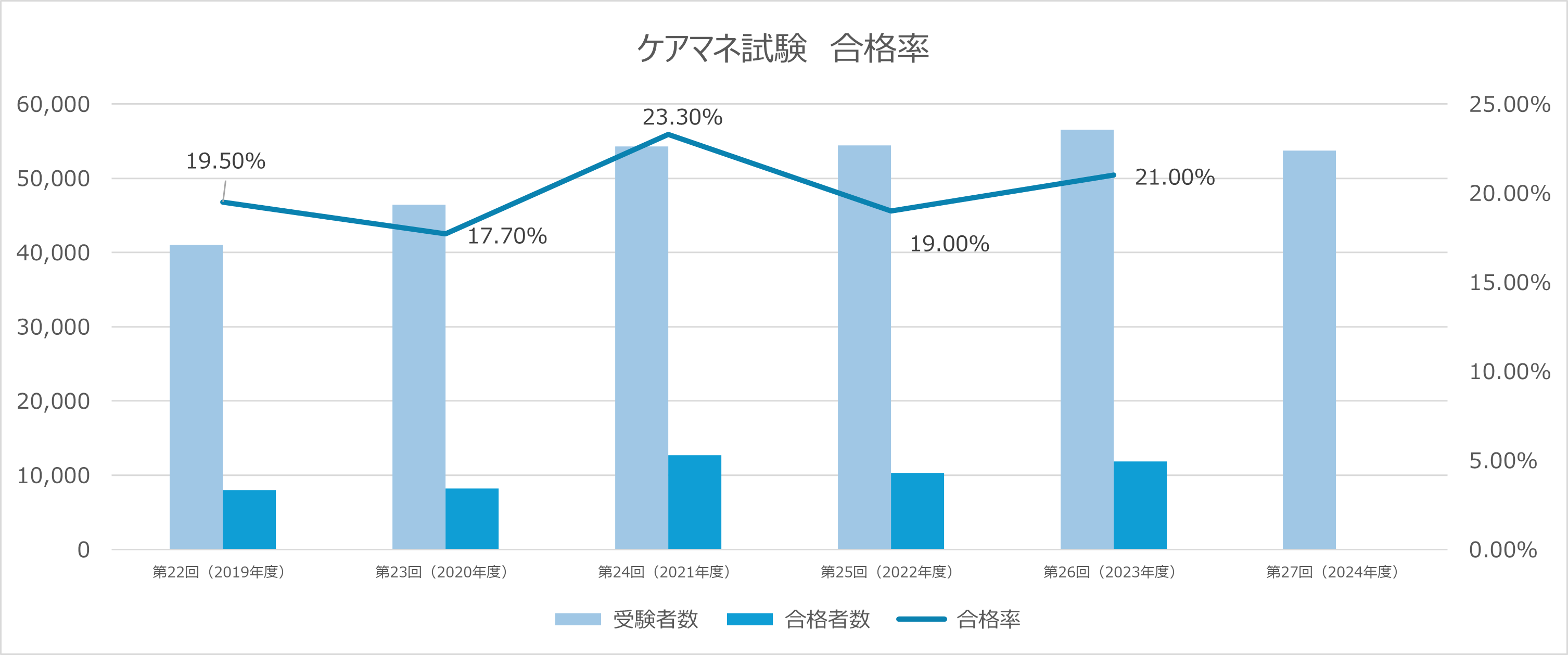

【2024年最新版】第27回ケアマネ試験 合格発表第27回(2024年度)ケアマネジャー試験 合格発表 2024年10月13日(日)に行われた第27回(2024年度)のケアマネの(介護支援専門員実務研修受講試験)の合格発表が2024年11月25日(月)に行われました。 各都道府県の試験センターにて合格発表がされていますので、お住いの都道府県の試験センターのホームページをご確認ください。 ≪参考≫東京都合格率 2024年度東京都合格率:36.3% (2023年度全国合格率:21.0%) 【合格基準点】 1 介護支援分野 :18点 2 保健医療福祉サービス分野:25点 参照元:公益財団法人東京都福祉保健財団 各都道府県の試験センターはこちらから確認できます。→試験センター一覧 全国の正式な合格率は後日厚生労働省から発表があります。 1.ケアマネ試験の受験者数・合格率推移 第27回(2024年度)介護支援専門員実務研修受講試験(ケアマネジャー試験)の受験者数は53,718名で、昨年よりも2,700名ほど少なくなっており、試験方法が変更になった2021年度以降、最も少ない受験者数となっています。全国の合格者数・合格率は厚生労働省より公表後、掲載いたします。 参照元:厚生労働省第27回介護支援専門員実務研修受講試験・受験者数 2.合格基準について ケアマネジャー資格試験は、「介護支援分野」が25問、「保健医療福祉サービス分野」が35問の全60問出題されます。 各分野で正答率70%以上が合格ラインですが、合格基準は試験内容の難易度により調整されます。 2024年度のケアマネ試験の合格基準点は、東京都を参考にすると、介護支援分野が18点、保健医療福祉サービス分野が25点で、2023年度よりも高くなっていました。 参照:東京都保健福祉局 3.第27回(2024年度)試験 総評(三幸福祉カレッジ講師 小林桂子) 第27回介護支援専門員実務研修受講試験を受験の皆様、お疲れ様でした。試験の総評をしたいと思います。 まず、試験を終えての全体の印象は、「顕著な易化」です。法改正年でもありましたので、難化の予想もありましたが、第27回は、びっくりするほど易しい問題が多く出題されていました。「3つ選べ」が増加したことも易化した要因の1つかと考えられます。したがって、合格基準は上がることが予測されます。 次に、分野別に内容を分析します。 【介護支援分野】 問題1から、介護保険制度の基礎知識というよりは、社会情勢の変化を問われる問題が出題されました。そして、暗記していたがどうかが問われる問題が(問題7、13、17、19)の4問出題されました。基本的知識でしたので、覚えていた受験生は容易に正答を導きだせたかと思います。 三幸福祉カレッジ独自分析(自己採点サービス)では、問題15「介護保険審査会」の問題が、正答率26%と最も低い正答率となりました。介護保険審査会は、頻出項目であり、過去にも出題実績が多くあるので、得点したい問題でした。第27回は、事例問題が3問⇒2問へ減少しましたが、事例問題の難易度は例年通りといえるでしょう。 【保健医療サービスの知識等】 難問奇問の出題なく、基本的な知識を問う問題ばかりでした。適切なものを3つ選べ形式が多く、5択の中で、誤りの選択肢の2つを容易に消去できるような問題ばかりでしたので、受験生の多くが簡単だったという印象をもったと思います。よって、平均点も高くなると考えられます。三幸福祉カレッジの独自分析(自己採点サービス)でも、現在のところ正答率が90%と高い数値が出ています。次回第28回も基本的な問題が出題されることが予測されますので、次年度の対策としては、過去問題に繰り返し取り組むことが必須です。 【福祉サービスの知識等】 3分野の中では、一番難しかったという印象をもった受験生も多いかも知れません。 例年通りの出題内容ではありましたが、問題50からのサービスは、人員基準や運営基準の詳細が問われた問題も多く出題されました。これが難しいという印象に繋がったのではないかと考えられます。 関連諸制度は、生活保護制度や成年後見制度と例年通りの出題傾向でしたので、保健医療サービスの知識等同様に、次年度の対策としては、過去問題に繰り返し取り組むことからはじめるとよいでしょう。 4.合格後の手続き ケアマネジャーとして働くためには、試験に合格後、「実務研修の受講」および「資格登録」を行う必要があります。 この3点が完了しないと、ケアマネ業務に就くことはできませんので、忘れないように手続きを進めましょう。 ①「介護支援専門員実務研修」を受講する 年に数回、各都道府県で実施されています。 15日間の講習+3日間の実務(87時間以上の研修)の受講を全日程出席して修了となりますので、必ず出席しましょう。 ②各都道府県の「介護支援専門員資格登録簿」へ登録 介護支援専門員実務研修を修了したら、3ヶ月以内に各都道府県の「介護支援専門員資格登録簿」へ登録申請を行わなければなりません。 申請先や必要書類は各都道府県によって異なりますので、詳細は合格通知に同封されている案内を確認しましょう。 ③介護支援専門員証の交付申請 ケアマネとして仕事をするためには、都道府県の知事が発行する介護支援専門員証の交付が必要となります。 介護支援専門員証の交付は、③の登録申請と同時に行うことができるため、あわせて申請しておくことをおすすめします(別途、手数料が必要) ※手数料や必要書類は都道府県によって異なりますので、必ず申請する地域の情報を確認してください おすすめ記事: >試験の受験から資格証交付までの流れを知りたい方 ケアマネジャーになるには?試験の受験資格や合格ラインについて徹底解説! >実際の試験問題の解説を聞いてみたい方 2024年度(第27回)ケアマネジャー試験解答速報 5.これから受験予定の方へ 三幸福祉カレッジでは、ケアマネジャー試験合格を目指す方のために、無料講習会を全国各地で実施しています。 また、その無料講習会を動画でご視聴いただけます。 合格のための、試験のポイントや合格するための勉強法をご紹介しています。 スマホやパソコンでいつでもどこでもご視聴いただけるので、ぜひご覧ください。

続きを見る > -

2024.11.06

2024.11.06介護コラム

介護福祉士実務者研修の科目・受講時間・費用に関する免除制度を解説!介護福祉士実務者研修(以下、実務者研修)は、介護福祉士国家試験を実務ルートで受験しようと考えている方は必須で受講しなければならない資格です。実務者研修は、保有資格に応じて免除される科目や受講時間が異なり、受講料の軽減が期待できます。 そこで今回は、実務者研修について、科目・受講時間・費用に関する免除制度を交えて解説します。 実務者研修の制度を理解し、自分に合った受講方法を見つけましょう。 1.そもそも「実務者研修」とは? 実務者研修とは、介護福祉士国家試験を受験するために必須の研修であり、質の高い介護サービスを提供するために必要な知識と技術を身につけることを目的としています。 実務者研修のカリキュラムは、基本的な介護の理論から実践的な技術までバランスよく組み込まれています。 具体的なカリキュラム例としては、社会福祉制度(介護保険等)、認知症の理解、医療の知識、障害の理解、介護技術、介護過程、たんの吸引、経管栄養などが含まれています。 実務者研修は特定の資格を持っていない無資格者でも受講可能で、介護未経験の人でも受講できます。 関連ページ:実務者研修とは?資格条件や難易度、取得する方法を解説 関連ページ:実務者研修とは 2.実務者研修の免除資格とは 実務者研修には、特定の資格を持つ場合に一部科目の受講や受講料が一部免除されます。 具体的には、初任者研修やホームヘルパー2級(訪問介護員養成研修2級課程)を保有している場合、それぞれの資格に応じて受講時間が短縮されます。 例えば、初任者研修を修了している場合、450時間の実務者研修が320時間に短縮され、学習が免除される学習科目があります。 そのため、該当の資格を持っている方は、働きながらでも、負担を軽減しながら実務者研修を受講できます。 さらに、受講費用の貸付や研修受講者の代替要員の雇用支援なども行われており、介護福祉士資格の取得を目指す方々を支援する体制が整っています。 ただし、学校によって免除となる資格などが異なる場合がありますので、詳しくは各学校のホームページ等を確認しましょう。 参考:厚生労働省「実務者研修の受講のための負担軽減策」 3.実務者研修における保有資格ごとの免除科目・受講時間 実務者研修においては、特定の資格を保有することで一部科目が免除される制度があります。 実際に免除される科目(カリキュラム)と受講時間を、保有資格ごとに表で分かりやすくご紹介します。 ①免除される科目(カリキュラム) ※上記表内の⚫️は受講が必要、ーは免除 参考:厚生労働省「届出の必要のない研修にかかる修了認定科目について P8」 ②免除される受講時間 実務者研修を受講する際、無資格の場合は450時間の受講が必要ですが、保有資格によって一部の科目が免除され、総合的な受講時間も短縮されます。 例えば、介護職員初任者研修(以下、初任者研修)を取得している場合は130時間の免除が受けられます。 参考:厚生労働省「実務者研修の受講のための負担軽減策」 4.科目・受講時間の免除によって受講料も安くなる? 実務者研修を受講する際、保有資格によって科目や受講時間が免除されることがあります。 この免除措置は、受講生にとって大きなメリットです。免除される科目や受講時間によって、スクールでの受講回数が減るため、受講料も安くなります。 一般的に、保有資格が高度であるほど、免除の範囲が広がり、その分受講料も安く設定されています。例えば、無資格者の場合、全ての科目を受講する必要があるため、受講時間は450時間となり、その結果受講料も最も高く設定されます。 これに対して、初任者研修を保有している場合は、受講時間が320時間に短縮され、受講回数が減ることで受講料も約3万円安くなります。 また、ホームヘルパー1級を保有している場合は、さらに受講時間が短縮され、受講料は無資格者(免除資格なし)と比べて実に約8万円以上の差が出ることもあります。 ※スクールにより免除科目や受講料が異なりますので、事前にご確認ください。 5.実務者研修の受講料が免除される制度 実務者研修を受講する際は、何らかの介護資格を保有していることで、一部科目や受講時間が免除され、その結果、受講料が安くなります。 しかし、介護資格を1つも保有していない人でも、さまざまな制度を活用することで、受講料の負担を軽減できるチャンスがあります。 これらの制度を活用することで、経済的な心配を軽減し、よりスムーズに研修を受けることが可能です。 ①一般教育訓練給付金制度 一般教育訓練給付金制度は、雇用の安定や再就職を支援するために、職業能力の向上を目的とした制度です。 対象者は、雇用保険の被保険者であるか、資格喪失後1年以内に受講を開始する人で、被保険者期間が3年以上(初回は1年以上)であることが必要で、受講費用の20%(上限10万円)が給付されます。 参考:厚生労働省「一般教育訓練の教育訓練給付金の支給申請手続きについて」 ②専門実践教育訓練給付金制度 専門実践教育訓練給付金制度は、労働者の中長期的なキャリア形成を支援するための制度です。 雇用保険の被保険者または離職者が対象で、受講費用の50%(年間上限40万円)が支給されます。 修了後1年以内に関連職種に就業すると、追加で20%(上限16万円)が支給され、さらに、資格取得・就職して、訓練修了後の賃金が受講開始前の賃金と比較して5%以上上昇で10%の追加支給となり、合計で80%の給付が可能です。 参考:三幸福祉カレッジ「専門実践教育訓練給付制度」 参考:厚生労働省「専門実践教育訓練の給付金のご案内」 ③母子/父子家庭自立支援教育訓練給付金制度 母子/父子家庭自立支援教育訓練給付金制度は、ひとり親家庭の自立を支援するための制度です。 対象となる母または父が、指定の教育訓練を受講・修了すると、受講料の60%が給付されます。(上限は講座により異なり、最大で160万円) 対象者は、児童扶養手当を受給している、または同等の所得水準であることが条件です。 受講前に事前の申請が必要で、詳しい条件は各自治体に確認する必要があります。 参考:こども家庭庁「母子家庭自立支援給付金及び父子家庭自立支援給付金事業について」 ④ハロートレーニング(職業訓練) ハロートレーニングは、求職者向けの職業訓練で、主に「公共職業訓練」と「求職者支援訓練」の2種類があります。 公共職業訓練は、雇用保険の受給者が対象で、受講料は無料(テキスト代は自己負担)です。 求職者支援訓練は、雇用保険を受給していない方が対象で、実務者研修などのコースが用意されています。 また、一定の条件を満たすと、月10万円の職業訓練受講給付金が支給されます。 参考:厚生労働省「ハロートレーニング(公共職業訓練・求職者支援訓練)の全体像」 ⑤その他民間スクールによる独自の割引制度 実務者研修の受講料免除制度は、公的機関だけでなく、民間スクールでも実施されています。 よくある割引制度には「介護職員割引」「説明会割引」「セット申込割引」などがあります。割引率は5%~30%など様々です。期間限定で割引キャンペーンを実施しているスクールもあるため、ホームページなどで確認しましょう。 参考:三幸福祉カレッジ「介護職員割引」 6.無資格者は先に「初任者研修」を取得するのがおすすめ! 無資格・未経験の人は、実務者研修を受ける前に「初任者研修」を取得することもおすすめします。 初任者研修は介護の基礎を学ぶファーストステップの資格であり、実務者研修は、その上位の資格として位置づけられています。 実務者研修の講義内容は介護経験が求められるため、未経験者には初任者研修から受講することが推奨されています。 また、初任者研修を受講することで、実務者研修の450時間のカリキュラムのうち130時間が免除され、受講費用も安くなります。 ただし、無資格であっても介護経験があり、基本的な知識とスキルをお持ちの方であれば十分理解できる内容のため、無資格でも実務者研修を受講する人は多くいます。 ご自身が介護の勉強をする上で、何の知識を身につけたいのかで受講する講座を選ぶようにしましょう。 関連ページ:介護職員初任者研修とは 関連ページ:初任者研修は就職に有利?資格を活かせる職場と仕事内容 7.まとめ 今回は、実務者研修について、科目・受講時間・費用に関する免除制度を交えて解説しました。 実務者研修は、資格取得を目指す人にとって重要なステップです。 免除制度を利用することで、科目や受講時間が軽減されるだけでなく、受講料も安くなるメリットがあります。 特に、無資格者でも受講料が免除される制度があり、経済的な負担を大幅に軽減できるのがポイントです。 ぜひ、資格取得に向けた第一歩を踏み出しましょう。

続きを見る >

MENU