-

2025.03.25

2025.03.25試験情報

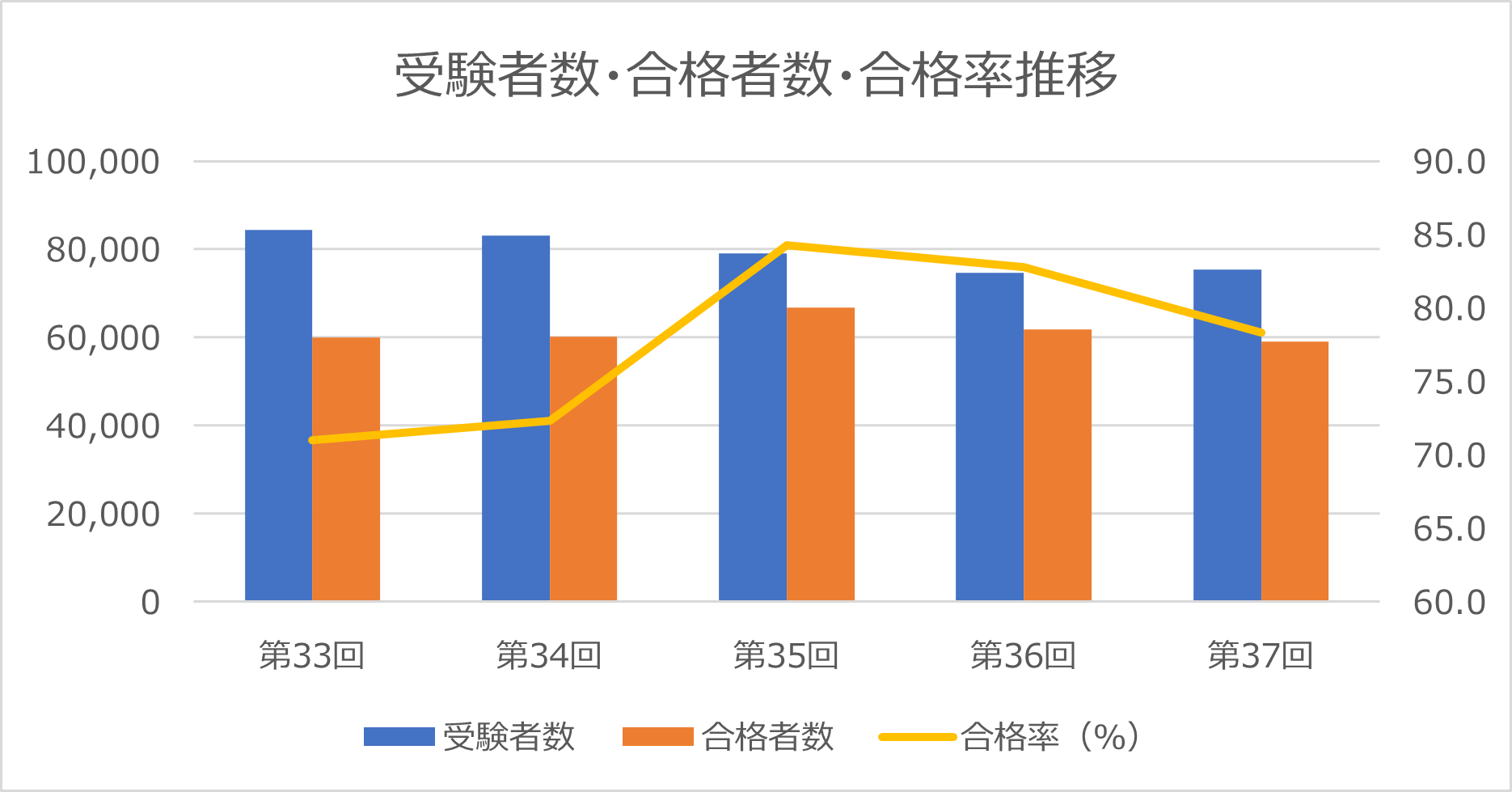

【速報】第37回(2025年1月実施)介護福祉国家試験合格発表!合格率や合格者数・合格基準をご紹介第37回介護福祉士国家試験の合格率は78.3% でした。 前回の試験から4.5ポイント減少し、2年ぶりに80%を下回る合格率でした。 1.第37回(2025年1月実施)介護福祉士国家試験の合格率は78.3% 第37回(2025年1月実施)介護福祉士国家試験は、2025年1月26日(日)に行われ、受験者75,387人に対し合格者は58,992人で合格率は78.3%という結果でした。 受験者数は前回の試験より792人減少し、合格者数も3,547名減少しました。 過去5年間の合格率の推移をみると、受験者数、合格者数ともに最も少なくなっています。 また、合格率も3年ぶりに80%を切る結果となっています。 出典:厚生労働省「介護福祉士国家試験の受験者・合格者の推移」 2.合格基準 合格基準は以下の通りです。 1. 総得点125点に対し、得点70点以上の者 2. 1を満たし、試験科目11科目群すべてにおいて得点があること 4つの領域の知識・技術について横断的に問う問題が事例形式で出題されます。 合格基準は通常、総得点125点の60%程度で75点が目安とされていましたが、第37回は得点70点以上が合格基準となり、昨年よりも合格基準が高くなっていました。 参考:厚生労働省「第36回介護福祉士国家試験の合格基準及び正答について」 3.国家試験合格後の手続き方法 国家試験の合格者には、合格証書と一緒に「登録申請書・登録の手引」が同封されています。 手引きに従って速やかに手続きを行い、「資格登録」を済ませましょう。 ①必要書類を簡易書留で提出する 下記書類を準備し、必ず簡易書留で郵送しましょう。 ①登録申請書 ②登録免許税「収入印紙」の原本 ③貼付用紙 ④登録手数料「振替払込受付証明書(お客さま用)」の原本 ⑤下記いずれかの書類1通 ・ 戸籍の個人事項証明書の原本 ・ 戸籍抄本の原本 ・「本籍地を記載した」住民票の原本 ②試験センターで受理 試験センターで受理後、審査が行なわれ登録簿へ登録されます。 ③登録証の交付 提出された書類に不備がなければ、1ヶ月程度で登録証が発送されます。 参考:第36回(令和5年度)介護福祉士国家試験の受験手続の方法について写真付きで解説 4.【キャリアアップ目指す方必見】介護福祉士求人を見る3つのポイント 介護福祉士合格後、キャリアアップをめざして転職を検討されている方も多いのではないでしょうか。 合格後、キャリアアップをめざしている方は、一度求人を見てみましょう。 ポイント1✨月給の金額 介護福祉士を取得することにより、基本給のアップや、資格手当や待遇改善手当による給与アップが期待できます。 また、将来的にキャリアアップし管理職などに就くことができれば更なる収入アップの可能性もあります。 経験年数などにより給与は変わってきますが、現在の月給と比較してみてください。 ポイント2✨賞与の支給額 介護福祉士を取得したことで、賞与の掛け率が増え、支給額が増える求人もあります。 月給だけでなく、賞与も含めた年収ベースで考えることも大切です。 ポイント3✨キャリアアップ支援 将来は管理者の仕事に就きたいと介護福祉士を取得された方も多いのではないでしょうか。 介護福祉士として実務経験を積むことで、介護支援専門員(ケアマネジャー)を目指すこともできます。 希望の求人にキャリアアップのための支援があるかも確認するとよいでしょう。

続きを見る > -

_初校.jpg) 2025.03.24

2025.03.24お得情報

【3/31(月)スタート】実務者研修 受講料30%OFFキャンペーン三幸福祉カレッジでは、介護の資格取得にチャレンジする方を応援するため、受講料30%OFFのキャンペーンを実施します。2025年度(2026年1月)の介護福祉士国家試験を受験予定の方は、この機会にぜひお申し込みください。 ≪キャンペーン概要≫ ■受講料:30%OFF 【保持資格別受講料】 ・初任者研修・ホームヘルパー2級保持者 99,700円(税込109,670円)→ 30%OFF価格 69,790円(税込76,769円) ・免除資格なし 129,700円(税込142,670円)→ 30%OFF価格 90,790円(税込99,869円) ■キャンペーン期間:2025年3月31日(月)~2025年5月30日(金) ※キャンペーン価格は3/31(月)から適用されます。 💡三幸福祉カレッジが選ばれる3つのポイント💡 ポイント①教室がたくさんあるから自宅や職場の近くで通いやすい 北海道から沖縄まで全国470教室(※)で実務者研修を開講しています。 ※2024年度実績 ポイント②クラスがたくさんあって通学日が選びやすい 年間1900クラス(※)を開催しており、希望のクラスを選ぶことができます。「早めの日程で受講したい」、「休みの日に受講したい」、「この曜日に受講したい」など、希望に合わせて選ぶことができます。 ※2024年度 ポイント③通学はわずか7日 「働きながら通い」やすいよう、週1回7日間の通学です。 💡受講生の声💡 ▼実務者研修 修了生 北村あゆみさん より深く介護の仕事に関わりたい、そのためにステップアップしようと思い、実務者研修を受講しました。講座では、介護の基本を思い出しながら”利用者様主体の介護”を実践する考え方や技術を学びました。利用者様一人ひとりの出来る範囲に合わせた介護の仕方を考えるようになったことで、利用者様との関わり方も変わりました。 ※キャンペーン価格は3/31(月)から適用されます。 三幸福祉カレッジ

続きを見る > -

2025.03.19システムメンテナンスのお知らせ

2025.03.19システムメンテナンスのお知らせお客様各位 いつもご利用いただき、誠にありがとうございます。 以下の日時で、システムメンテナンスを実施します。 <メンテナンス期間> 2025年03月21日(金)19:00 ~ 03月23日(日)19:00(終了見込み) ※お時間が多少前後する可能性がございます。 <メンテナンスに伴う発生事項> ・クレジット決済および教育ローンページでのお支払いができません。 ・講座申込・資料請求でエラーが発生する可能性があります。 不具合が発生した場合は、営業時間内にお問合せください。 お客様にはご不便をおかけいたしますが、何卒ご理解とご協力を賜りますようお願い申し上げます。 三幸福祉カレッジ 平日8:50~18:00 0570-015-350

続きを見る > -

2025.03.07

2025.03.07お得情報

【3/13(木)スタート】 介護事務講座 通信コース 30%OFFキャンペーン三幸福祉カレッジ姉妹校・日本医療事務協会では、介護事務の資格取得にチャレンジする方を応援するため、介護事務講座(通信コース)受講料30%OFFのキャンペーンを実施します。 介護事務はデスクワークが中心なので、体力的な負担を減らしたい介護職の方のスキルアップにもおすすめ! 日本医療事務協会の介護事務講座は、現役ケアマネジャーや施設管理者の皆さまにもお役立ていただいている実務直結の講座です。 ぜひ、この機会にご検討ください。 ≪キャンペーン概要≫ ■受講料:30%OFF 【介護事務講座 通信コース】 43,000円(税込47,300円) → 30%OFF価格 30,100円(税込33,110円) ■キャンペーン期間:2025年3月13日(木)~2025年4月10日(木) ※キャンペーン価格は3/13(木)から適用されます。 ≪介護事務講座通信コース3つのポイント≫ ポイント①学習コンプリート動画でサクサク学習! テキストを完全網羅した学習コンプリート動画。講師がわかりやすく解説しているので理解が深まります。 ポイント②課題はwebで解答。解説の待ち時間は0分! 課題は専用のwebページから簡単に行うことができます。解説もすぐに確認ができるので、無駄な時間がありません。 ポイント③スマホとオリジナルテキストで自由な学び! 移動中やスキマ時間はスマホからweb学習。自宅ではオリジナルテキストを広げてじっくり学習。ご自宅のライフスタイルに合わせて効率よく学習を進められます。 ≪受講生の声≫ ▼ 作間健一さん デイサービスの施設で介護職員として働いています。介護事務の勉強をすることで、利用者さまからの疑問にしっかりと答えられるようになりました。さらに会社からは社会福祉主事の資格を取るように勧められるなど、新たな可能性を開くことにも繋がっています。 ※キャンペーン価格は3/13(木)から適用されます。 日本医療事務協会

続きを見る > -

2025.03.03

2025.03.03介護コラム

実務者研修の受講に利用できる母子(父子)家庭向けの給付金制度とは介護業界でキャリアアップを目指す際に欠かせないのが実務者研修(介護福祉士実務者研修)です。実務者研修を修了することで、介護福祉士の国家試験を受験できるだけでなく、サービス提供責任者としての業務も可能になります。 しかし、実務者研修の受講には約10万円〜25万円の費用がかかることが一般的で、一人で子供を育てるシングルマザーやシングルファーザーにとって、この負担は決して小さくありません。 そんな中、自治体が提供する母子(父子)家庭向けの給付金制度を活用することで、負担を軽減できる可能性があります。 今回は、実務者研修の受講に利用できる「自立支援給付金事業」の内容や支給条件について詳しく解説します。 関連記事: 実務者研修は難しい?難易度や合格率を紹介 https://www.sanko-fukushi.com/news/jitumusha_muzukashii_colimu/ 介護福祉士実務者研修の科目・受講時間・費用に関する免除制度を解説! https://www.sanko-fukushi.com/news/jistumusha_menjo-colum/ 1. 「母子家庭自立支援給付金及び父子家庭自立支援給付金事業」とは? こども家庭庁は、各自治体と連携して、母子家庭や父子家庭などのひとり親世帯の自立を支援するために、「母子家庭自立支援給付金及び父子家庭自立支援給付金事業」(以下、自立支援給付金事業)を運営しています。 この事業は、経済的な理由でキャリアアップや就労の第一歩を踏み出すことが難しい人々を支援し、同時に昨今の人材不足を解消する一助となることを目的としています。 自立支援給付金事業には、大きく分けて「自立支援教育訓練給付金」と「高等職業訓練促進給付金」の2つがあります。 「自立支援教育訓練給付金」は、ひとり親家庭の親が主体的に能力開発に取り組むことを支援するもので、介護職員初任者研修や介護福祉士実務者研修などの職業能力開発のための教育訓練を受講した際に、受講料の一部を支給する制度です。 一方、「高等職業訓練促進給付金」は、看護師や介護福祉士などの資格取得を目指す長期的な訓練を受ける際に、生活費の一部を支援する制度です。 自立支援給付金事業を利用することで、ひとり親世帯が実務者研修を受講する際に、受講料の一部が給付金として補助され、経済的負担を軽減することが可能です。具体的な支給額や条件は自治体によって異なる場合があるので、詳細についてはお住まいの自治体の窓口にお問い合わせしましょう。 2.自立支援給付金事業における「自立支援教育訓練給付金」の詳細 「自立支援教育訓練給付金」は、ひとり親家庭の親が仕事に役立つ資格やスキルを習得するために、指定された教育訓練を受講する際、その費用の一部を補助する制度です。受講料の60%が給付されるため、経済的負担を軽減しながらキャリアアップを目指せます。 介護福祉士実務者研修などの講座も対象となっており、給付を受けることでより手軽に学習を進めることが可能です。 ここでは、具体的な支給額や条件について解説します。 ①自立支援教育訓練給付金の支給額 自立支援教育訓練給付金は、受講料の60%が給付金として支給されます。ただし、給付額には下限と上限があり、最低1万2,001円、最高20万円となっています。例えば受講料が30万円の場合、18万円が給付されます。一方、受講料が2万円の場合は60%の1万2,000円ですが、下限額に満たないため支給対象外です。 そのため、受講を検討する際には、自分が選択した講座の受講料が支給条件を満たしているかを事前に確認することが重要です。支給額は受講修了後に支払われるため、一時的に自己負担する必要がある点も理解しておくべきポイントです。 ②自立支援教育訓練給付金の条件 自立支援教育訓練給付金を受け取るには、いくつかの条件を満たす必要があります。主な条件を以下の表にまとめました。 また、申込には自治体への事前相談が必須となっており、適用対象の確認を行う必要があります。講座によっては対象外となるものもあるため、詳細はお住まいの自治体の窓口で確認しましょう。 出典:こども家庭庁「母子家庭自立支援給付金及び父子家庭自立支援給付金事業」について https://www.cfa.go.jp/policies/hitori-oya/jiritsu-shien-kyuufukin/ 3.自立支援給付金事業における「高等職業訓練促進給付金」の詳細 「高等職業訓練促進給付金」は、ひとり親家庭が特定の職業訓練を受ける際に、訓練期間中の生活支援として給付金が支給される制度です。 対象となる訓練は、介護福祉士や看護師、保育士などの国家資格や、就職に結びつきやすい資格を取得するためのカリキュラムです。 訓練中は毎月10万円(住民税課税世帯は月額7万円程度)が支給され、修了後は5万円が支給されます。 自立支援教育訓練給付金とは異なり、長期的な訓練と資格取得に特化した支援が行われます。 ①高等職業訓練促進給付金の支給額 高等職業訓練促進給付金は、訓練期間中と修了後に異なる支給額が適用されます。訓練を受けている期間中は月額10万円(住民税課税世帯は70,500円)が支給され、修了後には月額5万円(住民税課税世帯は25,000円)が支給されます。 資格取得を目指して訓練を受ける場合、高等職業訓練促進給付金を活用することで、生活費の負担が軽減されます。 ②高等職業訓練促進給付金の条件 高等職業訓練促進給付金を利用するには、いくつかの条件があります。条件を以下の表にまとめました。 出典:こども家庭庁「高等職業訓練促進給付金のご案内」 https://www.cfa.go.jp/policies/hitori-oya/syokugyou-kunren/ 4.【自治体別】自立支援給付金の取り組み事例 自立支援給付金事業は、自治体によってその名称や条件が若干異なります。 自立支援給付金は、ひとり親家庭の経済的な負担を軽減し、職業能力を支援することを目的としています。多くの自治体で、実務者研修をはじめとした教育訓練を受講するための支援を行っており、ここでは各自治体の取り組み事例を紹介します。 事例① 東京都大田区「母子家庭及び父子家庭自立支援給付金」 東京都大田区では、「母子家庭及び福祉家庭自立支援給付金」を通じて、ひとり親家庭の自立支援に力を入れています。この給付金は、指定された教育訓練講座の受講を促進し、ひとり親家庭が安定した職業を得るためのサポートを提供しています。 【自立支援教育訓練給付金】 <対象者> 20歳未満の子どもを扶養する母子家庭の母または父子家庭の父 大田区に住民登録があり、児童扶養手当の支給を受けていること <対象資格> 介護福祉士、保育士、看護師などの資格取得を目指す講座 <支給額> 受講料の60%(上限20万円) 【高等職業訓練促進給付金】 <対象者> 同様に20歳未満の子どもを扶養する母または父で、大田区在住 児童扶養手当受給者または同等の所得水準 <対象資格> 介護福祉士、保育士、理学療法士など <支給額> 市民税非課税世帯:月額10万円、最終年14万円 出典:大田区「母子家庭及び父子家庭自立支援給付金」 https://www.city.ota.tokyo.jp/seikatsu/kodomo/shien/shien/boshiziritsu.html ※大田区での支給条件や申請方法については、大田区の公式サイトにて具体的な手続きや必要書類について確認できます。質問や不明点がある場合は、大田区の担当部署に直接お問い合わせすると、さらにスムーズに進められます。 事例② 大阪府茨木市「ひとり親自立支援給付金事業」 大阪府茨木市は、ひとり親家庭に向けた「ひとり親自立支援給付金事業」を提供しており、就業や資格取得にかかる費用の支援を行っています。この支援により、ひとり親家庭の生活が安定し、キャリアの向上が可能になります。 【自立支援教育訓練給付金】 <対象者> 茨木市に在住し、20歳未満の子どもを扶養している母子家庭の母、または父子家庭の父 児童扶養手当の支給を受けている、または相当の所得のある人 <対象資格 > 介護福祉士、保育士などの職業訓練 <支給額> 受講料の60%(上限20万円) 【高等職業訓練促進給付金】 <対象者> 茨木市在住し、20歳未満の子どもを扶養している母子家庭の母または父子家庭の父 児童扶養手当受給者 <対象資格> 介護福祉士、保育士、看護師など <支給額> 市民税非課税世帯:月額10万円、最終年14万円 出典:茨木市「ひとり親自立支援給付金事業、母子・父子・寡婦福祉資金」 https://www.city.ibaraki.osaka.jp/kikou/kodomoikusei/kodomos/menu/hitorioya/shien.html ※茨木市での自立支援給付金に関する詳細な情報は、茨木市の公式サイトに記載されています。給付金の受給には、必要な申請書類や手続きがあるため、事前に窓口で相談しましょう。 事例③ 福岡県福岡市「ひとり親家庭自立支援給付金事業」 福岡市では、ひとり親家庭が安定して生活できるよう、「ひとり親家庭自立支援給付金事業」を通じて、教育訓練費用を支援しています。この事業は、ひとり親家庭の経済的な負担を軽減し、就業機会の拡大を図るものです。 【自立支援教育訓練給付金】 <対象者> 福岡市に住むひとり親家庭の母または父で、20歳未満の子どもを扶養している 児童扶養手当の支給を受けている、または同等の所得水準 <対象資格> 介護福祉士、保育士、理学療法士など <支給額> 受講料の60%(上限20万円) 【高等職業訓練促進給付金】 <対象者> 福岡市内在住のひとり親家庭の母または父で、20歳未満の子どもを扶養している 児童扶養手当受給者または同等所得者 <対象資格> 介護福祉士、保育士、看護師など <支給額> 市民税非課税世帯:月額10万円、最終年14万円 出典:福岡市「ひとり親家庭自立支援給付金事業」 https://www.city.fukuoka.lg.jp/kodomo-mirai/k-katei/child/hitorioyakateijiritukyuufukin.html ※福岡市での自立支援給付金に関する具体的な条件や申請方法は、福岡市の公式サイトで確認できます。手続きに関して疑問があれば、市役所の担当課に相談し、必要書類を整えてから申請を行うと良いでしょう。 5.自立支援給付金事業を利用して実務者研修を受けるには? 自立支援給付金事業を利用して実務者研修を受講するには、まずはお住まいの地域の保健福祉センターなどの担当窓口で事前相談を行う必要があります。この相談を通じて、給付金の支給可否が審査されます。 申請に際しては、以下の書類が必要となる場合があります。 • 申請書 • 児童扶養手当証書の写し • 給付金支給要件回答書 • 受講予定の講座案内書 これらの書類を整えるため、講座申込の1カ月前には相談を開始することをおすすめします。また、受講対象講座としての指定を受けるための手続きや給付金申請に関する注意点については、各自治体の公式サイトや専門の情報サイトで確認できます。 6.自立支援給付金事業に関するよくある質問(Q&A) 自立支援給付金事業に関してよく寄せられる質問をQ&A形式でまとめてみました。 Q1:ひとり親の家庭でなければ利用できない? 原則として、母子家庭・父子家庭などのひとり親が対象です。ただし、配偶者が健在でも、身体障害などの影響で働けず、ひとりで子育てを行いながら生計を支えている家庭は、ひとり親世帯として自立支援給付金事業の対象となるケースもあります。 Q2:自立支援給付金事業は何度でも利用できる? 自治体によって異なりますが、「過去に自立支援給付金事業の支給を受けていないこと」を条件とする自治体が多いです。そのため、再度の利用を希望する場合は、事前にお住まいの自治体に確認しましょう。 7.まとめ 今回は、実務者研修の受講に利用できる「自立支援給付金事業」の内容や支給条件について詳しく解説しました。 自立支援給付金事業は、ひとり親家庭の教育訓練や職業訓練を支援するための制度です。実務者研修を受けるためには、事前に地域の保健福祉センターで相談し、必要書類を準備して申請を行うことが求められます。 支給条件や手続きに関する情報は、自治体ごとに異なるため、公式サイトを確認し、詳細な条件や申請方法を事前に確認することが必要です。

続きを見る >

MENU