その他

札幌校

熱中症は大丈夫?<施設で出来る3つの取り組み>

最近暑い日が続きますね☀

6/26には道東内陸部が1か月ぶりの真夏日を記録しました。

北海道は涼しいですが、消防庁によると昨年4~9月には1395人も緊急搬送されたそうです。

職員の方、利用者様の熱中症対策は万全でしょうか???

目次

熱中症対策チェックポイント

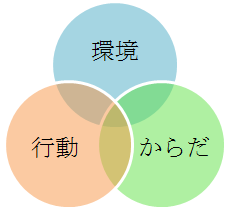

熱中症は「環境」「からだ」「行動」に深く関係していると考えられています。

各々の観点で熱中症になりやすい具体例を挙げると、、、

- 環境 :気温が高い、風通しが悪い、湿度が高い

- からだ:寝不足、乳幼児や高齢者、栄養不足

- 行動 :激しい運動、慣れない動作、水分補給をしない

他にも要因はありますが、以上の観点を注意するだけでも効果的です。

一例ですが、具体的な取り組みを紹介します!

職場やご自宅でもご活用ください!

施設でできる3つの取り組み

①WBGTの確認

WBGTとは「暑さ指数」と呼ばれるもので国際的にも採用されている規格になります。

日本気象学会の発表しているものは以下のものになります。

この基準を基に職員の業務を調整したり、利用者様への声掛けを増やすなど試みてはいかがでしょうか?

お住まい地域のWBGTは環境省の提供しているサイトで確認できるので、ご確認ください!

環境省 暑さ指数(WBGT)の実況と予測

http://www.wbgt.env.go.jp/wbgt_data.php

②室内環境を整える

“高温多湿にしない”環境づくりが最も大切です。

エアコンや扇風機で室内環境を適切に保つようにしましょう!

しかし、利用者様の中にはエアコンや扇風機を嫌う方もいるかと思われます。

そういう場合には送風や風の向きを変えて室内の空気を動かすようにしましょう。

窓を開けるのも効果的ですが、外が暑い時には逆効果となるので注意が必要です!

③こまめな水分補給と休憩

当たり前ですが重要ですね。

年を経るにつれて感覚機能の低下し喉の渇きを感じづらくなるので、高齢者の介護の場合は特に注意が必要です。

場合によっては食塩や糖を溶かした経口保水液を用いて効率的に水分補給を行いましょう!

休憩場所は涼しく直射日光が当たらないようにするほか、うちわやタオル、水を設置して体温を調整できるようにするような工夫も出来ます。

個人差はありますが就寝前や入浴の前後などに休憩・水分補給を節目でルール化して、徹底するようにしましょう!

利用者様だけでなく職員の方も利用できるように案内するとより良いでしょう!

<職員向け>最も重要なのは…?

最も重要なのは、実行するための”ルール化”です!

悲しいことに毎年多くの方が搬送されている現状があります。

忙しさで水分補給や声掛けを忘れてしまうなどあると思います。

“if-then planning”という思考法はご存知でしょうか?

これは「もし、XをしたらY」をするというルール化をする思考法で、教育や自己啓発の分野でよく用いられています。

心理学の研究によれば、脳は「XならばY」と覚える方が定着しやすいそうです。

この特性をルール化と併せて利用しましょう。

ルール化のポイントは「①明確な基準で」「②望ましい行動に誘導」することです。

例えば、

A「こまめに水分補給しましょう」→「就寝15分前には水を1杯飲む」

B「室内環境に気を付けよう」→「室温を25℃にする」

Aのルール付であればやることが明確ですね。

Bのルールでは利用者様で個別に設定したり、職員同士で相談して決められると良いですね。

こうしたルール付けのポイントを意識して夏を乗り切りましょう!

もし、このように現場におけるリーダー層の職員が不足していてお困りでしたら当校までご連絡ください!

研修提案や人材採用でサポートさせていただきます!

研修案内:https://www.create-ts.com/

人材の相談はコチラまで:011-223-5362

———————————————————————————————-

参考

消防庁

https://www.fdma.go.jp/disaster/heatstroke/item/heatstroke003_sokuhouti020.pdf

環境省 熱中症予防情報サイト

http://www.wbgt.env.go.jp/