-

2026.02.18

2026.02.18介護コラム

介護職員初任者研修で資格手当は出る?無資格者との違いを徹底紹介!介護の仕事に興味がある人や、すでに現場で働いている人の中には、「介護職員初任者研修を取得すると資格手当は出るの?」「無資格のままと比べて給料はどれくらい変わるの?」と疑問に感じている人も多いのではないでしょうか。 本記事では、介護職員初任者研修による資格手当の有無や、雇用形態・施設別の給料差をわかりやすく解説します。 あわせて、資格取得の意義や今後のキャリアアップについても整理し、将来を見据えた働き方を考えるヒントをお伝えします。 そもそも介護職員初任者研修とは? 介護職員初任者研修とは、介護の仕事に携わるうえで必要となる基礎的な知識や技術を体系的に学べる入門資格です。かつての「ホームヘルパー2級」に相当する位置づけで、現在は介護分野で働く際のスタートラインとして広く認知されています。 初任者研修では、介護の基本理念や高齢者・障がい者への理解、身体介護や生活援助の方法、認知症への対応、医療的ケアの基礎知識などを学びます。講義だけでなく演習も含まれており、現場で役立つ実践的な内容が中心です。 受講要件は特に設けておらず、年齢・学歴・実務経験を問わず誰でも受講可能です。そのため、未経験から介護業界に挑戦したい人や、無資格のまま働いている人が知識を整理する目的で取得するケースも多く見られます。 難易度についても比較的やさしく、真面目に受講すれば修了できる内容となっています。試験はありますが、理解度を確認するレベルで、国家資格のような高い合格率のハードルはありません。 こうした特徴から、初任者研修は「介護の仕事を続けていくための基礎固め」として重要な資格といえるでしょう。 介護職員初任者研修の修了者は資格手当が出る? 介護職員初任者研修を修了すると資格手当が支給されるかどうかは、勤務先の方針によって異なるのが実情です。 近年は、無資格のままでは対応できない介護業務が増えている背景もあり、初任者研修修了者を評価し、資格手当を支給する事業所も少しずつ増えています。 一方で、資格手当の対象を「国家資格」に限定している職場も少なくありません。介護職員初任者研修は介護系資格の中では取得難易度が低く、入門的な位置づけであることから、資格手当が支給されないケースも決して珍しくないのが現状です。 また、初任者研修の資格手当の相場は、月額3,000円〜5,000円程度とされています。金額としては決して大きいものではなく、資格手当だけを目的に取得すると、期待とのギャップを感じる可能性もあるでしょう。 さらに、資格手当として別枠で支給するのではなく、基本給や時給に差を設ける形で評価している職場もあります。 このように、初任者研修の評価方法は一律ではなく、給料への反映の仕方は事業者ごとに異なる点も理解しておくことが大切です。 【ケース別】介護職員初任者研修修了者と無資格者の給料の違い 画像4 介護職員初任者研修を修了した場合、無資格者と比べてどの程度給料に差が出るのかは、多くの人が気になるポイントでしょう。ただし、その差は一律ではなく、雇用形態や勤務する施設の種類によって大きく異なるのが実情です。 ここでは、厚生労働省の調査結果をもとに、雇用形態別・施設別に初任者研修修了者と無資格者の給料の違いを見ていきます。 雇用形態別 勤務形態平均月収 無資格者との差 常勤324,830円約3.4万円非常勤171,320円 約-9.1千円 出典:厚生労働省「令和6年度介護従事者処遇状況等調査結果」 この結果を見ると、常勤職員では初任者研修修了者の平均月収が無資格者よりも高く、資格手当や基本給への反映が一定程度行われていることがわかります。 正社員として働く場合、資格の有無が評価に結びつきやすいといえるでしょう。 一方で、非常勤職員では無資格者の方が平均月収が高いという結果が出ています。 これは、非常勤職員が時給制であるケースが多く、勤務時間やシフト条件、夜勤の有無などが収入に大きく影響するためです。資格を持っていても、勤務時間が短ければ月収は伸びにくくなります。 このように、資格の有無だけで収入が決まるわけではなく、雇用形態によって給料の決まり方そのものが異なる点には注意が必要です。初任者研修を取得すれば必ず収入が上がる、と過度に期待しすぎないことも大切といえるでしょう。 施設別 施設平均月収無資格との差特別養護老人ホーム348,060円 約4.4万円 介護老人保健施設 318,340円約1.3万円介護医療院 315,750円約2.9万円訪問介護事業所 338,670円-通所介護事業所 281,270円約1.1千円通所リハビリテーション事業所 292,650円約1.8万円 出典:厚生労働省「令和6年度介護従事者処遇状況等調査結果」 施設別に見ると、介護老人福祉施設や介護医療院では無資格者との差が比較的大きく、資格を評価する仕組みが整っている施設が多いことがうかがえます。 入所型施設では、専門性や責任の重さが給料に反映されやすい傾向があります。 一方、通所介護や通所リハビリテーションでは差が小さく、資格手当や月収への影響が限定的なケースも少なくありません。 このように、初任者研修による収入差は、施設の業務内容や人材ニーズといった「施設特性次第」であることを理解しておく必要があります。 介護職員初任者研修に関するよくある質問(Q&A) 介護職員初任者研修や資格手当に関しては、これから取得を考えている人や、すでに修了している人からさまざまな疑問が寄せられています。ここでは、特に多い疑問についてQ&A形式で解説します。 Q1:介護職員初任者研修はどこで取得できる? 介護職員初任者研修は、民間の介護スクールや専門学校、介護事業者が運営する研修機関などで取得できます。全国各地に講座があり、働きながらでも通いやすい環境が整っています。 受講形式には、教室に通う「通学型」と、自宅学習と通学を組み合わせた「通信(通学併用)型」があり、ライフスタイルに合わせて選択可能です。受講期間や費用はスクールによって異なるため、複数の講座を比較しながら検討するとよいでしょう。 Q2:介護職員初任者研修で資格手当が出る職場はどこで探す? 資格手当の有無は求人情報だけではわかりにくいこともあります。そのため、介護専門の求人サイトを活用し、「資格手当あり」「有資格者優遇」といった条件で絞り込む方法がおすすめです。 また、求人票に明記されていない場合でも、面接時や問い合わせの際に確認することで、給料体系や評価の仕方を把握しやすくなります。資格手当だけでなく、基本給や時給への反映方法にも目を向けることが大切です。 Q3:収入アップを目指すために初任者研修の次に取るべき資格は? 収入アップを目指す場合、次のステップとしておすすめなのが介護福祉士実務者研修や介護福祉士です。実務者研修は、国家資格である介護福祉士を受験するための要件のひとつであり、資格手当の対象になる職場も増えています。 将来的に介護福祉士を目指すのであれば、できる限り早めに実務者研修を修了しておくことが、キャリアアップや収入向上につながりやすいでしょう。 Q4:資格手当がなくても初任者研修を取るメリットはある? 資格手当が支給されない場合でも、介護職員初任者研修を取得するメリットは十分にあります。近年は、無資格では担当できない介護業務が増えており、初任者研修を修了していることで就業先の選択肢が広がるのは大きな利点です。 また、介護の基礎知識や技術を体系的に学ぶことで、業務への理解が深まり、安全面や利用者対応も向上します。こうした積み重ねが、 評価や昇給、上位資格への挑戦につながりやすくなり、長期的に見れば将来の収入アップの土台となる資格といえるでしょう。 まとめ 介護職員初任者研修による資格手当の有無や金額は勤務先によって異なり、雇用形態や施設の種類によっても給料差は変わります。資格手当だけを見ると大きな収入増にはなりにくいものの、就業先の選択肢が広がり、キャリアアップの第一歩として重要な資格であることは確かです。 介護の仕事を長く続けたい人や、将来的な収入アップを目指したい人は、働き方やキャリアプランに合わせて資格取得を検討してみてください。

続きを見る > -

2026.02.18

2026.02.18介護コラム

介護福祉士実務者研修で資格手当は出る?施設別月収と手当額の相場も介護職として働くなかで、「介護福祉士実務者研修を修了すると資格手当はもらえるのか」「どれくらい収入が変わるのか」と気になっている人も多いのではないでしょうか。 実務者研修は、介護福祉士国家試験の受験要件としてだけでなく、職場によっては資格手当や給与水準の向上につながる重要な資格です。 本記事では、介護福祉士実務者研修による資格手当の有無や相場、施設別の平均月収を詳しく解説します。現在の職場や今後の転職先を選ぶ際の判断材料として、ぜひ参考にしてください。 そもそも介護福祉士実務者研修とは 介護福祉士実務者研修とは、介護職として必要な専門知識や技術を体系的に学ぶための研修で、介護福祉士国家試験を受験するために必須となる資格です。 実務者研修では、介護過程の展開、医療的ケア(たん吸引・経管栄養)に関する基礎知識、認知症ケア、コミュニケーション技術など、現場で即戦力となる内容を幅広く学びます。 受講要件は特になく、無資格・未経験の人でも受講可能です。すでに介護職員初任者研修や旧ホームヘルパー2級を修了している場合は、科目免除によって受講時間を短縮できます。 修了までの学習時間は、無資格者で約450時間が目安とされています。 難易度については、国家資格試験のような厳しい選抜試験はなく、カリキュラムをきちんと履修し、修了評価をクリアすれば取得できるため、働きながらでも比較的取得しやすい資格といえます。 その一方で、専門性の高い知識を身につけられるため、現場での評価やキャリアアップにつながりやすい点が大きな特徴です。 介護福祉士実務者研修のカリキュラム内容や受講方法については、別記事で詳しく解説しています。 介護福祉士実務者研修の修了者は資格手当が出る? 介護福祉士実務者研修を修了すると、資格手当が支給されるかどうかは勤務先の方針によって異なります。ただし実際には、実務者研修を修了している介護職員に対し、何らかの資格手当を設けている事業所は少なくありません。 特に、下位資格である介護職員初任者研修と比較すると、実務者研修の方が資格手当の対象になりやすい傾向があります。 実務者研修では、医療的ケアを含む専門的なカリキュラムを修了しているため、現場で任される業務の幅が広がり、その点が評価されやすいためです。 一方で注意したいのが、職場によっては資格手当の支給対象を「国家資格のみ」に限定しているケースもある点です。その場合、介護福祉士実務者研修は国家資格ではないため、資格手当が支給されないことがあります。 ただし、実務者研修のメリットは資格手当に限りません。基本給を含めた給与水準が上がりやすいことも大きな特徴です。 厚生労働省が公表した「令和6年度介護従事者処遇状況等調査結果」によると、介護職員の平均月収は、実務者研修修了者が327,260円、無資格者が290,620円と、約4万円の差があります。 この差額すべてが資格手当ではないものの、資格手当の有無や評価の違いが収入差の一因になっていると考えられます。 次章では、実務者研修による資格手当の具体的な相場について詳しく見ていきましょう。 介護福祉士実務者研修による資格手当の相場 介護福祉士実務者研修の修了に対して資格手当を支給している職場では、その金額に一定の幅があります。相場としては、月額3,000円〜15,000円程度が一般的です。 資格手当の金額は法律で定められているものではなく、各事業者が独自に設定しています。また、介護職員等処遇改善加算の配分方法も事業所ごとに異なるため、その方針の違いが資格手当の金額差として表れやすい点も特徴です。 特に、人手不足が深刻な職場や、有資格者が少ない事業所では、実務者研修修了者を確保・定着させる目的から、資格手当を比較的手厚く設定する傾向があります。 一方で、資格の有無よりも役職や勤続年数を重視する職場や、小規模な通所介護事業所(デイサービス)などでは、資格手当が低めに設定される、もしくは支給されないケースも見られます。 このように、資格手当の金額は職場ごとの差が大きいため、「実務者研修=必ずいくらもらえる」と一概には言えません。 次章では、施設形態ごとに、実務者研修修了者の平均月収がどの程度異なるのかを具体的に見ていきましょう。 【施設別】介護福祉士実務者研修修了者の平均月収 介護福祉士実務者研修の修了は、資格手当の支給だけでなく、月収全体を押し上げる効果が期待できます。 ただし、その影響の大きさは、働く施設の形態によって大きく異なります。求められる専門性や業務内容が違うため、実務者研修修了者の評価の仕方にも生じるからです。 施設平均月収無資格との差特別養護老人ホーム 348,210円 約4.4万円 介護老人保健施設 325,800円 約2.0万円 介護医療院 335,560円 約4.9万円訪問介護事業所 348,020円 -通所介護事業所 294,960円約1.4万円通所リハビリテーション事業所 292,780円 約1.9万円 出典:厚生労働省「令和6年度介護従事者処遇状況等調査結果」 介護老人福祉施設(特別養護老人ホーム)では、実務者研修修了者の平均月収は348,210円とされており、無資格者との差は約4.4万円にのぼります。入所者の介護度が高く、身体介護や夜勤対応が中心となることから、専門的な知識や判断力を持つ人材が評価されやすい傾向があります。 介護老人保健施設では平均月収が325,800円で、無資格者との差は約2万円です。医療職と連携しながら在宅復帰を支援する役割を担うため、一定の専門性は求められるものの、施設全体での役割分担が明確な分、差はやや穏やかになります。 介護医療院では、平均月収335,560円、無資格者との差は約4.9万円と比較的大きな開きがあります。医療的ケアに近い対応が必要な場面も多く、実務者研修で学ぶ知識やスキルが、現場で直接評価されやすいことが理由の一つです。 訪問介護事業所では平均月収348,020円と高水準ですが、無資格者との差は明確に示されていません。利用者の自宅で一人ひとりに向き合う働き方であるため、資格だけでなく、経験や対応力が重視される傾向があります。 一方、通所介護事業所(デイサービス)や通所リハビリテーション事業所では、平均月収はそれぞれ294,960円、292,780円と、他施設と比べると低めです。 無資格者との差も約1〜2万円程度にとどまっており、資格よりも勤務時間や役割分担が重視されやすいことが背景にあります。 このように、実務者研修修了による収入アップの度合いは、施設の特性や人材に求められる専門性によって左右されます。資格手当の金額だけを見るのではなく、どの施設で働くかによって、基本給を含めた月収水準がどの程度変わるのかを意識することが重要だといえるでしょう。 介護職員が資格手当・年収をさらに上げるための方法 介護福祉士実務者研修を修了することで、資格手当や月収アップが期待できますが、さらに収入を高めたい場合は、いくつかの選択肢があります。 ●介護福祉士の取得を目指す 実務者研修は介護福祉士国家試験の受験要件でもあります。介護福祉士を取得すると、資格手当の金額が上がったり、昇給・昇格の対象になったりするケースが増え、長期的な年収アップにつながります。 ●介護職員等処遇改善加算を取得している事業所で働く 処遇改善加算を適切に取得・配分している事業所では、資格や試験が給与に反映されやすい傾向があります。求人票や面接時に、加算の取得状況や配分方法を確認することが大切です。 ●同じ職場で経験を積み、役割を広げる 勤続年数や業務の幅が評価される職場では、資格手当だけでなく基本給や役職手当の増加が期待できます。実務者研修で得た知識を日々の業務に活かし、信頼を積み重ねていくことも、収入アップの近道です。 まとめ 介護福祉士実務者研修は、資格手当の支給だけでなく、基本給を含めた月収全体の向上につながる可能性がある資格です。 ただし、資格手当の有無や金額、収入アップの度合いは、事業所や施設形態によって大きく異なります。資格手当の金額だけに注目するのではなく、施設ごとの月収水準や評価の仕方を踏まえたうえで、今後の働き方やキャリアを考えることが大切です。 介護福祉士実務者研修や資格取得について気になる点があれば、ぜひ弊社サイトからお問い合わせください。

続きを見る > -

2026.02.18

2026.02.18介護コラム

特定技能「介護」をわかりやすく解説|要件やメリット・デメリットも日本で介護の仕事に就きたいと考える外国人にとって、「特定技能『介護』」は重要な在留資格の一つです。 特定技能は、一定の技能と日本語能力を備えた外国人が、介護施設などで働くことを認める制度で、取得ルートや要件がいくつかあります。 さらに2025年4月からは、制度の見直しにより、これまで対象とされてきた訪問介護への従事が一部解禁されました。 本記事では、特定技能「介護」の概要や取得方法、訪問介護解禁の背景や条件を分かりやすく整理し解説します。 特定技能「介護」とは 特定技能は、深刻化する人手不足の中で、生産性向上や国内人材の確保のための取組を行ってもなお人材を確保することが困難な状況にある産業上の分野において、一定の専門性・技能を有する外国人材を受け入れる制度です。介護以外にも農業、建設など14分野あります。 対象となる外国人は、介護技能評価試験と2つの日本語試験に合格した上で入国し、介護事業所で最大5年間受け入れすることができます。5年後は帰国となりますが、介護福祉士の国家資格を取得すれば、在留資格「介護」に変更して、永続的に働くことができます。 任せられる業務 特定技能「介護」で任せられる業務は、身体介護等のほか、これに付随する支援業務とされています。 例えば、入浴、食事、排泄の介助等の身体介護のほか、レクリエーションの実施や機能訓練の補助等を行うことができます。 ただし、訪問系サービスについては、対象外とされていますので、注意が必要です。 対象施設については、以下のリンク先をご確認ください。 対象施設|厚生労働省 雇用形態 特定技能外国人の雇用形態は、「直接雇用」に限られています。派遣等の雇用形態は認められませんので、注意が必要です。 また、労働条件についても、報酬の額や労働時間等が日本人と同等以上でなくてはいけません。 事業所受け入れ人数の上限 事業所で受け入れることができる特定技能1号の外国人は、事業所単位で、日本人等の常勤介護職員(雇用保険被保険者)の総数を上限とされています。 ・特定技能の在留資格に係る制度の運用に関する方針(分野別運用方針)|厚生労働省 外国人が特定技能「介護」を取得するための4つのルート 外国人が日本で特定技能「介護」として働くためには、いくつかの取得ルートがあります。現在、主に以下の4つがあり、自身の学歴や職歴、日本語能力によって適したルートが異なります。ここでは、それぞれの特徴やポイントを分かりやすく解説します。 (1)介護分野における特定技能1号評価試験へ合格する 最も基本的なルートが、試験に合格して特定技能「介護」を取得する方法です。このルートでは、以下の試験に合格する必要があります。 介護技能評価試験 日本語能力試験(N4相当以上)※国際交流基金日本語基礎テストでも可 介護日本語評価試験 介護の知識や技術だけでなく、現場で必要となる専門用語や日本語でのコミュニケーション能力が求められます。 介護分野での実務経験がない人や、海外から新たに来日を目指す人にとって、最も一般的なルートといえるでしょう。 (2)技能実習2号または就労育成制度から移行する すでに日本で介護分野の経験がある人は、試験免除で特定技能へ移行できるケースがあります。 介護分野の技能実習2号を良好に修了した外国人は、 介護技能評価試験 日本語試験 が免除され、特定技能1号(介護)へ移行することが可能です。「良好に修了」とは、一定期間の実習を終え、技能評価や実習評価を満たしていることを指します。 また、2027年からは、技能実習制度に代わり就労育成制度がスタートする予定です。この制度では、一定期間の就労を通じて、介護技能と日本語能力を段階的に身につけ、所定の要件を満たすことで、特定技能1号(介護)へ移行できる仕組みとなっています。これから来日を考える人にとって、将来の選択肢の一つとなる制度です。 関連記事:三幸福祉カレッジ「【2027年開始】介護分野の「就労育成制度」とは?旧制度との違いも」 (3)介護福祉士養成施設を修了する 日本国内の介護福祉士養成施設(専門学校・大学など)を修了した外国人は、原則として試験が免除され、特定技能「介護」を取得できます。 このルートの特徴は、 日本の介護教育を体系的に学べる 日本語力、専門知識ともに高めやすい 点です。 将来的に介護福祉士資格の取得や、在留資格「介護」での移行を目指す人に向いているルートといえるでしょう。 (4)EPA介護福祉士候補者として在留期間を満了する EPA(経済連携協定)に基づき来日した介護福祉士候補者として、一定期間(原則4年間)就労・研修に適切に従事した外国人も、特定技能「介護」へ移行できます。 ここでいう「適切に従事」とは、直近の介護福祉士国家試験において、 合格基準点の5割以上の得点 すべての試験科目で得点がある ことなどが要件となります。 特定技能「介護」が制定された背景 特定技能制度は、深刻化する人材不足に対応するために、2019年に新設された在留資格の制度です。 日本において、中小・小規模事業者をはじめとした人手不足は深刻化しています。生産性向上や国内人材確保のための取組を行ってもなお人材を確保することが困難な状況にある産業上の分野において,一定の専門性・技能を有し、即戦力となる外国人を受け入れるために、特定技能制度が制定されました。 「介護」分野においても、人材確保に関する様々な取り組みが行われているものの、高まる介護需要に対応できる国内介護人材の確保を進めていくことが困難となっている状況から、特定技能1号の分野のひとつとして定められています。 ・特定技能の在留資格に係る制度の運用に関する方針(分野別運用方針)|厚生労働省 特定技能「介護」の試験と要件について 特定技能1号、2号いずれも各特定産業分野の試験に合格する必要があり、特定技能1号は日本語試験にも合格する必要があります。介護分野は1号ですので、両方の試験に合格しなければなりません。 特定技能「介護」の試験 特定技能「介護」として働くために、合格しなければならない試験は以下の3つです。 介護技能評価試験 国際交流基金日本語基礎テスト(もしくは日本語能力試験N4以上) 介護日本語評価試験 通常の日本語試験に加えて、介護日本語評価試験への合格も必須となります。 試験免除の要件 以下の場合は、上記の試験が免除になります。 介護福祉士養成施設を修了 介護福祉士養成施設を修了した人は、試験が免除されます。 「技能実習2号」を良好に修了 介護分野の技能実習2号を良好に修了した人は、特定技能「介護」に移行することができ、上記の「介護技能評価試験」と「日本語能力試験」が免除となります。 ここで言う良好に修了しているとは、技能実習を2年10月以上修了し、かつ①技能検定3級又はこれに相当する技能実習評価試験に合格している、②技能実習生に関する評価調書がある、のいずれかです。 EPA介護福祉士候補者として就労・研修に適切に従事(4年間) ここでいう適切に従事とは、直近の介護福祉士国家試験の結果通知書により、①合格基準点の5割以上の得点があり、かつすべての試験科目に得点があることです。 なお、EPA介護福祉士候補者が介護福祉士国家試験に合格した場合は、在留資格「介護」に移行できます。 ・特定技能の在留資格に係る制度の運用に関する方針(分野別運用方針)|厚生労働省 ・介護分野における特定技能外国人の受け入れについて|厚生労働省 ・特定技能ガイドブック|出入国在留管理庁 特定技能「介護」のメリット・デメリット 先ほど紹介した在留資格「介護」は、在留資格の中でも制約が最も少なく、外国人介護人材が希望すれば、永続的に日本で働くことも可能です。ただし、介護福祉士合格が条件となっていることからも、外国人人材にとってのハードルは最も高くなっています。技能実習については、人材育成が目的の制度であるため、制約が多いです。 一方、特定技能「介護」については、支援(詳しくは、次の項目で紹介します)のハードルがあるものの、外部へ委託することも可能で、比較的活用しやすい制度といえます。 これらのことを踏まえ、特定技能「介護」の、メリット・デメリットを以下にまとめています。 メリット 民間の人材紹介などを通じて、就職先を探すことができる 新設の事業所でも就労が可能で、配属後すぐに人員配置基準に含められる 常勤介護職員と同数まで受け入れが認められている 一定の条件を満たせば、1人で夜勤に入ることができる これらの特徴から、特定技能「介護」は、来日後すぐに現場で活躍し、実務経験を積みやすい制度といえます。 特に夜勤に従事できる点は、勤務シフトの幅が広がるだけでなく、収入面やキャリア形成の面でもプラスに働く場合があります。 また、在留期間は最長5年と定められているものの、その間に介護福祉士の国家資格を取得すれば、在留資格「介護」へ移行し、長期的に日本で働く道も開かれています。 デメリット 外国人介護人材が自身で職場を選べるため、転職リスクがある。 訪問介護系の事業所では受け入れができない 外国人介護人材が技能実習「介護」として働けるのは、5年が上限である 転職リスクを除く、デメリットについては、特定技能「介護」で受け入れ中に、外国人介護人材が介護福祉士国家試験に合格することで、在留資格「介護」に移行することができれば、解消されます。 受け入れ事業所側が満たすべき要件 特定技能「介護」で外国人を受け入れるためには、事業所側にもいくつかの要件が課されています。これらは、外国人が安心して働き、生活できる環境を整えることを目的としたものです。ここでは、受け入れ事業所が基本的に行うべき対応を4つの観点から解説します。 ●基準 適切な雇用契約を行うこと 受け入れ機関が適切であること 外国人を支援する体制があること 外国人を支援する計画が適切であること ●受け入れ機関の義務 外国人と結んだ雇用契約を確実に履行すること 外国人への支援を適切に実施すること 出入国在留管理庁及びハローワークへの各種届出 適切な雇用契約を行うこと、法令順守していることなどの要件もありますが、支援計画に基づく外国人の生活面も含めた各種支援が義務付けられていることが特定技能の特徴です。 また、分野別協議会への入会も必要となります。 ・特定技能ガイドブック|出入国在留管理庁 1号特定技能外国人支援計画 具体的には、以下の10項目について支援計画を立て、計画に基づいた支援を行う必要があります。 受け入れ事業所は、1号特定技能外国人に対して、支援計画を作成・実施しなければなりません。 支援内容には、事前ガイダンスや生活オリエンテーション、日本語学習機会の提供、定期的な面談などが含まれます。 これらを自社で対応することが難しい場合には、登録支援機関へ委託することも認められており、状況に応じた柔軟な対応が可能です。 事前ガイダンス 出入国する際の送迎 住居確保・生活に必要な契約支援 生活オリエンテーション 公的手続き等への同行 日本語学習の機会の提供 相談・苦情への対応 日本人との交流促進 転職支援(自己都合退職以外) 定期的な面談・行政機関への通報 こちらは、ハードルが高いように思われますが、法人や事業所で対応することが難しければ、外部の登録支援機関へ委託することが認められています。受け入れにあたり、人材紹介サービス等を利用される場合は、人材紹介会社が登録支援機関となっている場合もありますので、問い合わせてみるとよいでしょう。 ・特定技能ガイドブック|出入国在留管理庁 分野別協議会への入会 在留資格「特定技能」で外国人を受け入れる法人・機関の方は、初めて1号特定技能外国人を受け入れた日から4ヶ月以内の間に、「介護分野における特定技能協議会」の構成員になることが必要です。 分野別協議会とは、特定技能制度の適正な運用や情報共有を目的とした設けられた組織で、受け入れ事業所は初めて外国人を受け入れた日から4か月以内に加入しなければなりません。 協議会を通じて、制度改正や運用ルールに関する最新情報を把握できる点も、事業所にとって重要な役割といえるでしょう。 ・特定技能ガイドブック|出入国在留管理庁 【2025年4月】特定技能「介護」で訪問介護が解禁! 2025年4月、「特定技能制度に係る既存の分野別運用方針」の改正により、特定技能「介護」を持つ外国人材が訪問介護分野で働くことが可能となりました。これまで訪問介護は、利用者の居宅に一人で訪問しサービスを提供する特性上、外国人材の従事が認められていませんでしたが、深刻な人材不足とサービス需要の拡大を背景に、制度が大きく見直されました。 この改正の最大の背景として挙げられるのが、訪問介護分野における慢性的な人手不足です。令和6年度の介護労働実態調査によると、訪問介護事業所の83.4%が「人手不足」と回答しており、そのうち29.8%は「大いに不足している」と答えています。これは他の介護サービスと比較しても高い水準であり、現場の逼迫した状況がうかがえます。 一方で、訪問介護サービスの需要は今後も拡大すると見込まれています。厚生労働省の資料によれば、2022年時点で約106万人だった訪問介護の利用者数は、2040年には約134万人まで増加すると推計されています。高齢化の進行や独居高齢者の増加により、在宅での介護ニーズが一層高まっていることが背景にあります。 日本人介護人材の確保が年々難しくなる中、訪問介護分野においても外国人材の活躍が不可欠となりつつあります。今回の制度改正は、訪問介護サービスの安定的な提供体制を維持するための重要な一歩と言えるでしょう。 出典:公益財団法人 介護労働安定センター「令和6年度 介護労働実態調査結果(スライド26 従業員の職種別過不足状況)」 出典:厚生労働省「新しい複合型サービス(地域包括ケアシステムの深化・推進)(スライド5 訪問介護の事業所数・利用者数等/スライド9 訪問介護サービスの実績と今後の見込量等)」 特定技能外国人の受け入れ対象となる訪問系サービス 制度改正により、特定技能「介護」の外国人材が従事できる訪問系サービスには、主に訪問介護(身体介護・生活援助)が含まれます。ただし、すべての訪問系業務が一律に解禁されるわけではなく、事業所の体制や支援内容など、一定の条件を満たすことが前提となります。 特定技能「介護」で訪問系サービスに従事するための要件 特定技能外国人が訪問介護に従事するためには、介護職員初任者研修の修了や、日本語能力の確保に加え、一定期間の施設系サービスでの実務経験が求められます。また、訪問時の緊急対応体制や、継続的な指導・相談ができる支援体制を事業所側が整備していることも重要な要件とされています。 特定技能「介護」以外の在留資格は? 在留資格「介護」 専門的・技術的分野への外国人労働者の受け入れを目的とした制度です。 日本の介護福祉士養成校に通う外国人留学生は、卒業して介護福祉士を取得すると、「介護」という在留資格(いわゆる介護ビザ)を取得できます。家族の帯同も可能で、在留期間も制限なしで更新可能です。 令和2年4月1日からは、実務経験を経て介護福祉士を取得した方も、在留資格「介護」への移行対象となっています。 受け入れに向いている事業所 養成校と連携し、採用活動ができる事業所 訪問介護系のサービスにも従事してもらいたい事業所 ・在留資格「介護」 | 出入国在留管理庁 ・介護福祉士資格を取得した外国人の方に対する在留資格「介護」の付与について|厚生労働省 技能実習「介護」 技能実習は、国際貢献のため、発展途上国等の外国人を日本で一定期間(最長5年)に限り受け入れ、OJTを通じて技能を移転する制度です。 技能実習生は入国後、日本語と介護の基礎等に関する講習を受けてから、介護事業所で受け入れます。入国1年後の試験に合格すると追加で2年受け入れることができます。3年後の試験に合格するとさらに2年実習を受けることができ、その後は帰国し、母国で介護業務に従事します。 技能実習期間中に介護福祉士の国家資格を取得すれば、在留資格「介護」に変更して、日本で永続的に働くこともできます。 受け入れに向いている事業所 開設後、3年以上の事業所 実習生に対して、指導者をつけることのできる事業所 外国人介護人材を確実に受け入れたい事業所 なるべく外国人介護人材の転職リスクを避けたい事業所 ・外国人技能実習制度について |厚生労働省 ・介護職種の技能実習制度について|厚生労働省 まとめ 特定技能とは、人材不足に対応するため、即戦力となる外国人を受け入れる制度である 事業所単位で常勤職員数と同数まで受け入れできる 雇用形態は、直接雇用のみで、労働条件も日本人職員と同等以上 外国人人材に対する支援が必要だが、登録支援機関へ委託もできる 5年が上限だが、介護福祉士の国家試験に合格すれば、在留資格「介護」へ移行できる 在留資格「介護」へ移行すれば、永続的に働くことができる 特定技能「介護」は、日本の介護現場で即戦力として働きたい外国人にとって、現実的な選択肢となる在留資格です。取得ルートは試験合格や技能実習からの移行など複数あり、自身の経験や日本語力に応じて選ぶことができます。また、2025年4月からは訪問介護が解禁され、働けるフィールドも広がりました。 一方で、在留期間の上限や要件には注意が必要です。外国人介護士に将来的に長く日本で働きたい場合は、介護福祉士資格や在留資格「介護」への移行も視野に入れ、サポートしていきましょう。

続きを見る > -

2026.02.17

2026.02.17介護コラム

介護施設の種類を一覧でご紹介!特徴や仕事内容を解説介護施設の種類を一覧でご紹介!特徴や仕事内容を解説 介護施設には、特別養護老人ホームをはじめ、介護老人保健施設や介護医療院などさまざまな種類があります。 いざ介護業界で働きたいと思っても、どのような施設があり、その施設の特徴や仕事内容にはどのようなものがあるのか分からず、不安になる人も多いです。 そこで今回は、これから介護職で働きたい人のために、入居施設の種類について、それぞれの特徴を仕事内容を交えて解説します。 ぜひ参考にしてください。 1.介護施設の種類を一覧でチェック 介護施設の種類は、大きくは以下の3つに分類され、それぞれの施設で提供するサービスの種類も異なってきます。 今回は、この中でも特に求人が多い「入居施設」について解説していきます。 入居施設 通所施設 訪問介護 参考:厚生労働省「介護事業所・生活関連情報検索、公表されている介護サービスについて」 2.入居施設における公的施設と民間施設の違いは? 公的施設は、地方自治体や社会福祉法人、医療法人によって運営され、主に特別養護老人ホーム(介護老人福祉施設)や介護老人保健施設、介護医療院などがあります。 公的施設は民間施設と比較して利用料は低めのため人気が高く、待機時間がかかりやすいためエリアによっては入居待ちの状態も多いのが特徴です。 一方の民間施設は、民間企業によって運営され、主に有料老人ホームやサービス付き高齢者向け住宅などがあります。 民間施設は公的施設と比較して利用料は高めですが、迅速な入所が可能でありサービスも充実しているのが特徴です。 3.公的施設における介護施設の特徴 こちらでは、地方自治体や社会福祉法人、医療法人によって運営されている公的な介護施設の特徴を解説します。 ①特別養護老人ホーム 「特養」と呼ばれることの多い特別養護老人ホームは、要介護度が3以上の認定を受けた人が対象で、要介護1〜2の認定を受けた人の入居には自治体の特別な許可が必要です。 介護保険により手頃な価格でサービスを提供し、看取りまでのケアを行っています。 最近では、10人以下の少人数グループを生活単位として区分けしたユニット型が増え、より充実した介護を提供できるようになりました。 在宅復帰を念頭に、介護が必要な人を受け入れ、日常生活の支援や機能訓練、療養上のお世話などを行います。 入所者の意思と人格を尊重し、常に入所者の立場に立ったサービス提供が求められます。 要介護度が高い利用者が多いため介護スキルの向上が見込まれるほか、他の介護施設と比較して給与が高めに設定されているのが特徴です。 ②介護老人保健施設 「老健」と呼ばれることの多い介護老人保健施設は、在宅生活への即時の復帰が困難な高齢者が、数カ月間の滞在を目的とした施設です。 入所期間は他の介護施設に比べて短く、理学療法士や作業療法士などの専門職が常駐し、高品質なリハビリを提供します。 老健は特養と異なり在宅復帰を目指す施設のため、リハビリや医療、介護などを提供する際に、その人の持っている能力に応じて自立をサポートすることが求められます。 医療やリハビリの知識の拡充が見込まれるほか、スキルの向上や在宅復帰支援による達成感、専門スタッフとの連携を通じた経験の積み上げができる、要介護度が低い利用者が多く身体的負担が軽減できるのが特徴です。 ③介護医療院 2018年4月に創設された介護医療院は、充実した医療設備を整え、特に高い医療ニーズを持つ要介護者に対応可能な施設のため、看取りケアやターミナルケアなども受けることができる終のすみ家として入居する人が多いです。 長期療養が必要な方を受け入れ、自立した生活をサポートするという側面があるため、入所者の意思を尊重したサービス提供が求められます。 医療と介護の両方の性格を備えているため、高齢者介護および看護に関する広範な知識やスキルが身につくほか、多職種との連携でコミュニケーションや協調性が向上できる、将来のキャリアアップに役立てることができるのが特徴です。 4.民間施設における介護施設の特徴 次に、民間企業によって運営されている介護施設の特徴について解説します。 ①介護付き有料老人ホーム 介護付き有料老人ホームは、本格的な介護と生活支援を行う施設です。 生活介護だけではなく、必要に応じて看護やリハビリのサポートも行うなど、入居者の状態に応じて多岐にわたるサービスを提供しています。 運営会社が介護以外のさまざまな事業を行っているケースがあるため、住宅建築費用や資格取得支援をはじめとする福利厚生制度が充実しているほか、入居費用の高い施設では高級ホテルのような外観や内観をしており、建物同様にハイクラスな接遇を求めるため接遇スキルを向上できるのが特徴です。 ②住宅型有料老人ホーム 住宅型有料老人ホームは、自立から一定の要介護度まで広く入居者を受け入れている施設です。 生活を豊かにするためのさまざまなイベントやレクリエーションを提供し、他の入居者とのコミュニケーションが円滑に図れるようサポートします。 基本的に生活支援サービスを提供しており、介護サービスを提供することは少ないため、身体的な負担の軽減が図れるほか、要介護度が低い利用者が入居されており、入居期間が長くなる可能性があるため、長い期間で利用者と関わることができるのが特徴です。 ③サービス付き高齢者向け住宅 サービス付き高齢者向け住宅は、介護施設というよりも住宅として位置づけられており、外出や外泊が可能で、自由度が高くのんびりと老後を過ごすことができます。 一般型と介護型の2つに分けられ、一般型では外部事業者が提供する居宅サービスを利用し、介護型では担当の介護職員がサービスを提供します。 また、安否確認や生活相談の提供が必須のため、緊急時における適切な対応やサービスが提供できる環境が求められます。 自立した生活を送れる入居者が多いため、身体介護は少なく、1日のスケジュールはきっちりと決めずに入居者に合わせて業務を進めていくため、臨機応変な対応を身につけることができるのが特徴です。 ④グループホーム グループホームは、5名〜9名程度と少人数の認知症患者がユニットを形成し、専門職員のサポートを受けながら共同生活を営む施設です。 入居者の能力に応じて、洗濯や料理などの役割を分担し、自分でできることは自分で行いつつ、できないことを介護職員がケアを行います。 アプローチの方法により、認知症の進行を緩やかにし、利用者が自立した生活を送ることできるようにするため、認知症の症状を十分に理解した上で、自分でできることは自分で行えるよう、一歩下がって見守りながらサポートできる能力が求められます。 1ユニット5名〜9名程度の少人数制で入居者に寄り添ったケアができるほか、身体介護が少なく高齢者との距離が近く信頼関係が築きやすい、高齢者の認知症ケアに特化した知識が得られるなどが特徴です。 参考:厚生労働省「介護事業所・生活関連情報検索、公表されている介護サービスについて」 5.介護施設で働くメリット では、実際に介護施設で働くことで、どのようなメリットが得られるのでしょうか。 介護施設で働くメリットには、主に以下の5つが挙げられます。 1. 勤務時間の柔軟性が高く、シフト制で自分都合の勤務時間が選びやすい。パート勤務や家庭との両立もしやすい。 2. 年齢や性別、学歴に制約がなく、介護職は幅広い世代が活躍できる。50代や60代も多数働いており、経験や人間性が重視される。 3. 就職、転職がしやすく、需要が高まる高齢化社会で介護施設が増加。現場の雰囲気や働き方が異なり、柔軟に選択が可能である。 4. 親の介護にも役立つ知識や経験が身につき、介護職の勤務形態が両立に適している。介護制度の知識は親の介護時に有益となる。 5. 資格取得で収入アップやスキルアップが可能である。介護福祉士資格は、経験を生かし受験可能で、他の資格取得もキャリアアップに寄与する。 関連ページ:三幸福祉カレッジ「【意外と知られていない】介護職で働く5つのメリット」 6.まとめ 今回は、これから介護職で働きたい人のために、介護施設の種類について、それぞれの特徴や仕事内容を交えて解説しました。 介護施設の種類は、提供する介護サービスの内容、施設の運営が自治体や民間かによって異なり、介護施設によって特徴や仕事内容がさまざまです。 介護施設で働くことは、自分都合の勤務時間が選びやすく家庭との両立がしやすい、幅広い世代が活躍できる、需要が高まっているため就職や転職がしやすい、親の介護にも役立つ知識や経験が身につく、資格取得で収入アップやスキルアップが可能になるなど、多くのメリットが得られます。 今回の記事を参考に、自分に合った介護施設を見つけ、介護職として活躍しましょう!

続きを見る > -

2026.02.17

2026.02.17介護コラム

未経験で働きながら介護福祉士になるには?介護福祉士は、未経験でも働きながら最短3年で取得を目指せる国家資格です。 介護福祉士は、求人数も豊富で働き方も選べるため、他業種から介護業界へ転職し、介護福祉士を目指す方も増えています。 未経験から介護福祉士を目指したい!そんな方が介護福祉士を取得するためのルートをご紹介します。 未経験から介護福祉士になる4つのルート 介護福祉士には、大きく4つのルートを通じてなることができます。 ルートによって受験が必要な試験や異なります。 ① 実務経験ルート ② 養成施設ルート ③ 福祉系高校ルート ④ 経済連携協定(EPA)ルート ①実務経験ルート 実務経験ルートの場合は、3年以上の実務経験および実務者研修を修了すると、介護福祉士を受験することができます。実務経験に関する詳細、次のとおりです。 ≪3年以上の実務経験とは≫□従業期間は3年(1,095日)以上であること 実務経験の対象となる施設(事業)及び職種での在職期間のことです。産休、育休、病休などの休職期間も含まれます。 □従事日数540日以上であること。 実際に介護等の業務に従事した日数です。なお、1日の勤務時間は問われません。たとえば、訪問介護に従事していて、1時間のみの勤務であったとしても、1日としてカウントすることができます。※いずれも受験年度の3月31日まで通算することができます。≪実務者研修を修了していること≫ 平成28年度(第29回)試験より、実務者研修の修了が受験要件として必要となりました。介護職員基礎研修+喀痰吸引等研修(1号もしくは2号研修)で読み替えることが可能で※介護福祉士国家試験の受験者は、この「③実務経験ルート」の方が毎年90%ほどを占めています。 ②養成施設ルート 指定された養成施設等を卒業後、介護福祉士国家試験を受験することができます。 「社会福祉士及び介護福祉士法」の改正により、平成29年度(第30回)からは、養成校ルートが介護福祉士の受験資格となりました。令和9年以降に養成施設を卒業する方からは、国家資格に合格しなければ介護福祉士になることができなくなります。なお、令和8年度までに養成施設を卒業する方については、経過措置が適用されます。 経過措置 養成施設を令和8年度末までに卒業する方は、卒業後5年間は、国家試験に合格しなくても、介護福祉士になることができます。その後についても、次のいずれかの条件を満たすことで、介護福祉士の登録を継続することができます。 卒業後5年の間に、介護福祉士国家試験に合格する。 卒業後5年間続けて介護等の業務に従事する。 ③福祉系高校ルート 福祉系高校(2009年度以降入学)で、定められた科目・単位を取得し卒業した後、9か月以上の介護等の実務経験を積むことで、介護福祉士国家試験を受験することができます。 ≪従業期間と従事日数≫ □従業期間は9カ月(273日)以上であること 実務経験の対象となる施設(事業)及び職種での在職期間のことです。産休、育休、病休などの休職期間も含まれます。 □従事日数135日以上であること。 実際に介護等の業務に従事した日数です。なお、1日の勤務時間は問われません。たとえば、訪問介護に従事していて、1時間のみの勤務であったとしても、1日としてカウントすることができます。※いずれも受験年度の3月31日まで通算することができます。 ④経済連携協定(EPA)ルート EPA介護福祉士候補者が3年以上の実務経験および実務者研修を修了すると、介護福祉士を受験することができます。 EPA介護福祉士候補者とは 公益社団法人国際構成事業団が紹介した受入期間と締結した雇用契約に明示された受け入れ施設において、研修責任者の監督の下で日本の介護福祉士資格を取得することを目的として研修を受けながら就労するインドネシア人、フィリピン人およびベトナム人のことです。 2. 社会人が働きながら介護福祉士になるには ① 実務経験ルートで介護福祉士を目指す。 介護福祉士は、介護職で唯一の国家資格です。国家資格といえば、専門学校や大学に通って必要な課程を履修することで取得するイメージが強いですが、「介護福祉士」は働きながら取得できる数少ない国家資格のひとつです。実は、受験者のうち90%ほどが「実務経験ルート」。もちろん、養成校に通う方法もありますが、実務経験ルートでは、3年以上の実務経験と実務者研修修了の条件をクリアすることで国家試験を受験することができるため、多くの方が、働きながら介護福祉士を目指しています。 (ア) 実務経験3年を満たす条件は? 実務経験3年と認められる条件は、①従業期間と②従事日数です。まず、①の従業期間は受験年度の3月31日までに通算3年以上の雇用契約期間があることが条件です。(産休、育休または病休などで休職している期間も通算することができます。)次に②の従事日数ですが、3年間で通算540日以上従事していれば条件を満たします。(1日あたりの労働時間は問われません。) (イ) 最小どれくらいの勤務をすれば、最短3年で介護福祉士を目指せるのか 前項にて確認した条件を考えると、2日に1回ペースで業務に従事していれば最短3年で介護福祉士を目指すことができます。また、訪問介護等の短時間から勤務できる職場で1回あたり40分間の仕事であっても、3年間の雇用期間があれば、介護福祉士を目指すことが可能です。 (540日÷3年間÷52週(1年間の週数)=3.46日/1週間あたりの必須労働日数) (ウ) 週2回しか働けなくても、介護福祉士を目指せるのか 週2回しか働けない方でも、介護福祉士を目指すことが可能です。最短の3年では、受験に必要な従業日数の540日を満たすことはできませんが、540日を満たすまで勤務し続ければ、介護福祉士を受験することが可能になります。そのため、フルタイムで働けない方でも5年~6年かけて、介護福祉士を目指すことが可能です。 (540日÷5年間÷52週(1年間の週数)=2.07日/1週間あたりの必須労働日数) ② 実務者研修の受講ルート 実務経験ルートで介護福祉士を受験する場合、修了が必須となる実務者研修。 この実務者研修は、どなたでも受講することが可能です。介護職未経験、介護関連の資格がない方でも受講することが可能です。 ただし、実務者研修は実務経験ルートで介護福祉士を目指す全ての方が受講する研修です。そのため、研修を受講する方の多くが、実務経験があると認識されたほうがよいでしょう。通学講習の際の授業内容は、ケースワークが中心。ある程度の知識もしくは経験をもって参加されたほうが、充実した時間を過ごすことができることは間違いありません。 資格なし、未経験の方が、実務者研修を受講する方法は2つあります。ご自身の状況やご希望にあった方法を選択してください。 (ア) 介護職員初任者研修を受講してから実務者研修を受講する。 介護の知識や介護技術を基礎から学べる介護職員初任者研修(旧ホームヘルパー2級)という研修があります。 介護職員初任者研修を受講することで、介護職員として働くうえで必要な知識と技術が身に付きますので、介護業界で就職後、即戦力となれることが最大のメリットです。また、介護職員初任者研修は、最短1か月で修了が可能ですので、すぐに有資格者として勤務を開始できるのも魅力です。 介護職員初任者研修を修了すれば、実務者研修を受講する際は、科目免除を受けることができるため、全科目履修する無資格者コースよりも受講料が安くなります。 初任者研修と実務者研修と両方受講することで二重の受講料がかかるのではないかと心配される方もいらっしゃいますが、セットで申し込みすれば割引が適用されるため、実際にかかる費用はほとんど変わりません。 唯一デメリットとしては、初任者研修で15日間、実務者研修で7日間、合計22日間の通学講習の参加が必要となりますので、ご自宅の近くに通える教室がない方や、どうしても通学の時間を確保ことが難しい方にとっては、通学すること自体が負担になってしまう可能性があることです。 (イ) 実務者研修の無資格者コースを受講する。 実務者研修はどなたでも受講が可能なため、複数のコースが用意されています。 無資格者の方は、全科目を履修することになります。実務者研修は全20科目のうち、18科目+医療的ケアの一部分※1を自宅学習にて課題を提出する方法で履修しますので、全科目履修といっても、実際の学校への通学日数は他の有資格者と変わらず、7日間となります。 メリットは、初任者研修から受講する方法と比べ、トータルの通学日数が少ないことです。どうしても、学校に通学する時間を確保できないという方は、こちらのコースがおすすめです。 ただし、介護職員初任者研修で受講する内容については、すべて課題提出の方法で履修することになりますので、研修の中で実技指導を受けることができません。通学講習については、知識や経験をもった方と一緒に受講することになるため、無資格・未経験ですと、苦労される方が多いのは事実です。しかし、自宅学習の際に、テキストを理解できるように心がけることである程度カバーはできます。 さらに、無資格で実務者研修を受講する場合には、6か月以上の在学期間が修了条件となります。そのため、有資格者として勤務できるタイミングが、初任者研修を受講する方に比べて遅くなります。 これらのデメリットを理解したうえで、無資格コースを選択してください。 ※1 「医療的ケア」は自宅学習で基本知識を学んだうえで、通学講習で実技を習得します。

続きを見る > -

2026.02.17

2026.02.17介護コラム

【介護の日本語】外国人への教え方のコツをわかりやすく解説日本における外国人労働者は、現在、172万人にのぼると言われており、介護業界でも欠かせない存在となっています。 介護の仕事では、コミュニケーションが不可欠であり、職場で働く外国人介護士へ日本語を教えるのが難しいと悩んでいる方も多いのではないでしょうか。 この記事では、外国人へ日本語を教えるための基本的な考え方や、外国人介護士の日本語レベルなどを紹介します。 1、日本語は難しいと言われる理由 世界的にはたくさんの言語がありますが、日本語は、最も難しい言語のひとつであると言われています。外国人にとって、なぜ日本語は難しいと言われるのでしょうか。 日本語が難しいと言われる理由を知ることで、外国人介護者へ日本語を教える際に気をつけるポイントが見えてきますので、ぜひチェックしてみてください。 主語や目的語を省略することがある 日本語は、会話の中で、頻繁に主語や述語、目的語が省略されます。 たとえば、「今日、研修に行ってきたよ。とても勉強になったよ。おすすめ!」という会話ですが、英語に直すと、「I went to training today. I learned a lot. I recommend it to you too.」 となり、日本語では多くの主語や目的語がたくさん省略されていることがわかります。 日本人であれば、文脈や雰囲気で理解できる言葉も、外国人にとっては、主語や述語が省略されると、何を言われているのかわからなくなります。 外国人と日本語でコミュニケーションを取る際には、主語や述語、目的語を省略しないように気を付けましょう。 くだけた表現をする場合がある 日本語には、文語表現、口語表現があり、さらには、身近な人や友達と話す際には、タメ語と呼ばれるくだけた表現を使うことがあります。 外国人が日本語を学ぶときには、「~です」「~ます」の表現を使うことが多いため、くだけた表現を理解しづらい場合があります。 日本語に不慣れな外国人と会話をする場合には、「~です」「~ます」の表現を使うようにするとよいでしょう。 敬語表現が難しい 敬語表現も、日本語が難しいと言われる理由のひとつです。 敬語表現には、「丁寧語」「尊敬語」「謙譲語」がありますが、この中でも「尊敬語」「謙譲語」を理解することが難しいと言われます。 先述のとおり、外国人が日本語を学ぶときには、「です」「~ます」の表現を使うことが多いため、「丁寧語」を中心にコミュニケーションをとるとよいでしょう。 遠回しな表現をすることがある 日本では、直接的な表現を避け、遠まわしな表現をすることがあります。特に、相手にとって都合の悪いことを言う場合には、できるだけ角が立たないような言い回しをすることが多いです。 たとえば、次のような会話です。 「今日、一緒に食事に行きませんか?」 「今日は、食欲がなくて…。」 「では、今月どこかで食事に行きませんか?」 「ん~。また考えとくね」 わたしたちは、「食欲がなくて…」と言われて、断られたと理解しますが、外国人にとっては、聞いたことへの直接的な回答がないので、何を言われているのかわからない場合があります。また、この流れで「また考えとくね」と言われれば、可能性が低いことを察する方が多いと思いますが、「考えてくれるんだ」とポジティブに受け取られてしまう場合もあります。 このように、外国人にとっては、遠回しな表現では、回答の意味を理解できず、また、意味を取り違える可能性もあります。外国人とコミュニケーションをとる場合には、遠回しな表現を避け、Yes・Noをはっきり伝えるようにしましょう。 2、日本語を教える前に直接法と間接法の違いを知ろう 言語の教え方には、直接法と間接法の2パターンあります。日本語を教える前に、それぞれの違いを知っておきましょう。 直接法とは 直接法とは、学習者が習得したい言語と同じ言語で教える方法です。日本語を教える際に、日本語のみで授業をします。多くの日本語学校では、この方法により日本語を教えています。 間接法とは 間接法とは、学習者の母語や英語を使って、言語を教える方法です。 解説する際には、学習者が理解できる言語を使うので、詳しく説明することができます。 3、介護の日本語|教え方のポイント【初級編】 日本語を知らない人に、どうすれば、日本語を教えることができるのでしょうか。直接法での日本語の教え方を解説します。 外国人介護士の場合、在留資格の要件により、すでに基本的な日本語を習得している場合が多いのですが、実際の介護現場では、うまく日本語でのコミュニケーションが取れないこともあるでしょう。 言葉が伝わらず、困った際に、参考にしてみてください。 写真やイラスト、ジェスチャーを使う 日本語を教える際には、写真やイラスト、ジェスチャーを使うことが有効です。はじめて日本語を学ぶ人へも、まずは、写真やイラストを使って、単語を教えます。 たとえば、「りんご」という単語を教える場合には、誰が見ても「りんご」とわかる写真やイラストを見せます。外国人は、これをみて聞いて、日本語では「りんご」と言うのか!と理解することができます。 次に、学習者が取得した単語を使って、短い文章を教えます。りんごを切っている写真やイラスト、またジェスチャーを使って、「りんごを切る」という文章を教えます。 日本語を教える人は、学習者に教えたい単語や文章の写真やイラストをなるべくたくさん用意しておくとよいでしょう。 会話の一文を短くする 日本語を教える際には、会話の一文を短くしましょう。 わたしたちも慣れない外国語を、突然長文で話されても、何も聞き取れず、理解もできません。日本語を教えるときも同じく、短い会話からスタートします。 日本に来たばかりの方や、日本語初級者には、なるべく短い言葉で話しをするようにしましょう。 ゆっくり・はっきり発音する ゆっくり・はっきりと発音することも重要です。 わたしたちが日常使っている言葉でも外国人にとっては、馴染みのない発音もあります。学習者の母語にない発音の場合、その言葉を聞き取ることが難しく、発音することも難しいと言われます。 また、自身の発音が、外国人にとっては、お手本になりますので、外国人と話す際には、ゆっくり・はっきりと正しく発音するように心がけるようにしましょう。 文法を教えるコツ 文法を教える際には、学習者がすでに習得している単語を使って、簡単な文法から教えるようにしましょう。 (例) 「こんにちは。」 「わたしは、〇〇です」 「わたしは、ベトナム人です」 「これは、りんごです」 「これは、りんごではありません」 先述した写真やイラスト・ジェスチャーも有効です。 わたしたちが英語を学習したときと同じですね。自己紹介や挨拶など、日常的に使う簡単な文法から覚えていき、少しずつ理解できることを増やしていきます。 介護場面での語彙を教える 外国人介護士は、通常の日本語学習に加えて、介護場面で使用する日本語も覚える必要があります。 ここでも、先述の写真やイラストを用いた学習が有効ですが、外国人介護士の教材も用意されています。 たとえば、日本介護福祉会が、技能実習生向けに用意している「介護の日本語」という教材では、介護場面での語彙(からだのしくみや名称、介護場面で使用する物品の名称等)と介護場面での声かけ表現について、イラストを見て学習できるようになっています。 このように、教材をうまく活用しながら、介護場面で必要な語彙を覚えてもらいましょう。 参考資料:介護の日本語|日本介護福祉会 4、介護の日本語|教え方のポイント【中級編】 基本的な単語や挨拶を習得したら、数字や形容詞、動詞を学習します。読み方が複数あったり、活用変化のパターンが複数あったり、日本語が難しいと言われる理由がここにも溢れています。 日本語学校において、日本語を教える方法は、外国人が馴染みやすいように工夫されており、わたしたちが義務教育の国語の授業で習ってきた国文法とは少し異なります。 介護現場で外国人に日本語を教える方は、外国人が、どのように日本語を学んでいるのかを知っておくとよいでしょう。 数字・時間・曜日を教える 簡単な日本語を話せるようになったら、数字・時間・曜日を教えます。 日本語の数字は、使い方によって読み方が異なるため、 難しいと言われています。 たとえば、1~10の数字を見ても、使い方によって読み方が変わります。 0(ぜろ/れい) 1(いち) 2(に) 3(さん) 5(ご) 6(ろく) 7(なな・しち) 8(はち) 9(きゅう・く) 10(じゅう) また、数字と時間で異なる読み方をするものがあることから、時間表現も難しいと言われています。 たとえば、0時・7時・9時については、数字の読み方とは異なり、それぞれ、0時(れいじ)、7時(しちじ)、9時(くじ)と読みます。分の表現では、1分(いっぷん)、7分(ななふん)10分(じゅっぷん)というように、不規則な発音になります。 形容詞を教える 外国人に日本語の形容詞を教える場合には、「い形容詞」と「な形容詞」に分けて教えます。 日本人にとっては、なじみのない分類ですが、名詞装飾の際に、「~い」となるものが「い形容詞」、「~な」となるものが「な形容詞」です。 い形容詞の例 ・「面白い」「美しい」「多い」「辛い」「甘い」「安い」「高い」 な形容詞の例 ・「綺麗な」「元気な」「親切な」「必要な」「十分な」「好きな」「嫌いな」 なぜ、この二つに分類させるかというと、否定形、過去形に活用するときに、活用変化が違うからです。 い形容詞の場合は、否定形にするときは、「~い」を、「~くない」に、過去形にするときは、「~い」を、「~かった」に変化させます。 例:面白い 【否定形】面白い→面白くない 【過去形】面白い→面白かった な形容詞は、名詞装飾の際に、「~な」となりますが、普通形は、「~だ」です。普通形から否定形、過去形に変化させます。 否定形にするときは、「~だ」を、「~ではない(~じゃない)」、過去形にするときは、「~だ」を、「~だった」と変化させます。 例:綺麗な(綺麗だ) 【否定形】綺麗だ→綺麗ではない(じゃない) 【過去形】綺麗だ→綺麗だった 動詞を教える 外国人に日本語の動詞を教える場合、「Ⅰグループ」「Ⅱグループ」「Ⅲグループ」の3つのグループに分けて教えます。 動詞を否定形(~ない形)、過去形(~た形)、接続形(~て)などに活用にする際の変化のパターンによって3つのグループに分類しています。 日本の学校教育の中では、動詞の分類を五行動詞、上一段動詞、下一段動詞、カ行変格動詞、サ行変格動詞として習っていますが、外国人に日本語を教えるときは、まずは、「~です」「~ます」の表現から教えるのが一般的です。 そのため、動詞についても「~ます」を基本形として、3つの分類を教え、その後それぞれの変化のパターンを学んでいきます。 分類の仕方と活用変化の例は、以下のとおりです。 Ⅰグループ:「~ます」の前の文字が、い(i)段【五行動詞】 (例) 【ます形】行きます(ikimasu)/書きます(kakimasu) 【辞書形】行く(iku)/書く(kaku) 【ない形】行かない(ikanai)/書かない(kakanai) 【た 形】行った(itta)/書いた(kaita) 【て形】行って(itte)/書いて(kaite) Ⅱグループ:「~ます」の前の文字が、え(e)段【上一段動詞・下一段動詞】 ※見ます、起きます等の上一段動詞は、「~ます」の前の文字は、い(i)段ですが、Ⅱグループに分類されるため、例外として教えます。 (例) 【ます形】寝ます(nemasu)/食べます(tabemasu)/見ます(mimasu) 【辞書形】寝る(neru)/食べる(taberu))/見る(miru) 【ない形】寝ない(nenai)/食べない(tabenai)/見ない(minai) 【た 形】寝た(neta)/食べた(tabeta)/見た(mita) 【て 形】寝て(nete)/食べて(tabete)/見て(mite) Ⅲグループ:「来ます」「します」の2つのみ【カ行変格動詞・サ行変格動詞】 (例) 【ます形】来ます(kimasu)/します(shimasu) 【辞書形】来る(kuru)/する(suru) 【ない形】来ない(konai)/しない(shinai) 【た 形】来た(kita)/した(shita) 【て 形】来て(kite)/して(shite) 5、外国人介護士の日本語レベル 外国人が日本で働くためには、在留資格が必要です。また、介護分野については、日本語でのコミュニケーションが欠かせない仕事であり、専門知識や専門用語も理解する必要があることから、各在留資格の制度でも、一定レベルの日本語能力が求められています。 そのため、介護士として働く外国人の日本語レベルは、在留資格の種類にもよりますが、一般的には、日常的な場面で使われる日本語をある程度理解することができる「日本語能力試験のN3相当」だと言われています。 参考資料:N1〜N5:認定の目安 | 日本語能力試験とは 6、日本語能力の不足によって起こる問題 外国人が日本語学校で勉強し、試験に合格していても、実際に介護現場での実務に就くと、日本語能力の不足による問題が起こることがあります。 そのため、介護現場においても、継続して日本語を教え、日本語での仕事やコミュニケーションをサポートしていく必要があります。 介護記録を書けない 介護記録とは、介護サービス事業者が利用者に提供したサービスの実施内容や支援経過をまとめるための帳票です。介護記録を書くためには、実施したサービスについて正確に表記する必要があり、さらには、漢字や専門用語を正しく使わなければなりません。 日本語を読むや話すことができても、書くことが難しい場合も多く、難しい業務のひとつと言われています。一方、記録を書くことも日本語学習につながりますので、その意識を持たせるようにするとよいでしょう。 利用者とコミュニケーションをうまく取れない 介護サービスを提供する上で、利用者との円滑なコミュニケーションは不可欠です。利用者の中には、方言で話しをされる方や、早口に話をされ、聞き取りづらいケースもあるでしょう。うまくコミュニケーションが取れないと介護サービスの質が低下してしまいますので、注意が必要です。 病名などが読めない 病名などの専門用語を読めずに、申し送りなどの確認に時間がかかってしまう場合があります。また、理解できないまま、業務にあたることで、事故につながる可能性もありますので注意が必要です。 制度変更等の通知やお知らせを読めない 介護事業所が職員に向けて出す通知やお知らせを読めない場合があります。特に文書上では、難しい表現も多くなりがちですので、外国人介護者が理解できているかを確認するようにしましょう。 まとめ:外国人に対する日本語の教え方をマスターしよう この記事では、外国人介護士と一緒に働く方向けに、日本語の教え方について解説してきました。 今も多くの外国人が日本で働くために、世界で最も難しいと言われる日本語を勉強しています。日本語学校では、基本的な日本語を学びますが、実際の職場や生活場面では、また日本語の難しさを実感することになります。 職場で外国人に日本語を教える際には、その人がどのように日本語を学んできたのか、どのような時に日本語を難しいと感じるのか等を把握して、より日本語を理解してもらえるようにサポートしていきたいですね。 また、ゆくゆくは介護福祉士の資格を取ってほしいと考えている方も多いはず。外国人介護士に実務者研修を受講してもらう場合もあると思います。その際は、学校などのサポート体制も確認し、学校選びをするようにしましょう。

続きを見る > -

2026.02.17

2026.02.17介護コラム

介護士と介護福祉士の違いとは?資格や仕事内容、給与の違いについて解説介護業界の資格や職種には、似たような名称のものがあります。特に、初めて介護の資格を取得しようと考える方の中には、介護士と介護福祉士の違いに戸惑われる方もいらっしゃるのではないでしょうか。この記事では、介護業界初心者の方でもわかるように「介護士」と「介護福祉士」の違いについて解説します。 介護士とは 介護士とは、資格の有無に関わらず、介護業務に従事している方を総称して介護士と呼びます。 国家資格である介護福祉士や、公的資格である介護職員初任者研修(旧:ホームヘルパー2級)の資格を持つ方や、無資格の方も含め、介護サービスを提供している介護職員を総称した表現です。 介護福祉士とは 介護福祉士は、社会福祉士及び介護福祉士法に基づいた介護福祉分野で唯一の国家資格です。 介護福祉施設や事業所でサービスを行うことはもちろん、より幅広い知識を活かし、サービス提供責任者の役割を担うなど、他の介護職員への指導を行い、ご利用者とその家族をよりよい生活に導いていくのが介護福祉士の役割です。 ※サービス提供責任者とは サービス提供責任者とは、訪問介護事業所において、介護サービスを提供する責任者のことです。厚生労働省や各都道府県により、配置条件や、資格要件などが定められています。 業務内容は、①訪問介護計画の作成②利用申込みの調整③利用者の状態変化、サービスへの意向の定期的な把握④居宅介護支援事業者との連携(サービス担当者会議出席等)⑤訪問介護員に対しての具体的援助方法の指示及び情報伝達⑥訪問介護員の業務の実施状況の把握⑦訪問介護員の業務管理⑧訪問介護員に対する研修、技術指導等、多岐にわたります。 参考:訪問介護における サービス提供責任者について(厚生労働省) 介護士と介護福祉士の違い 資格の有無 介護士と介護福祉士の最も大きな違いは、資格の有無です。 介護士は、資格の有無に関わらず、介護業務に従事する方全般を指すのに対して、介護福祉士は、国家試験に合格し、登録した方のみが名乗ることができる国家資格です。 仕事内容 介護士、介護福祉士ともに、介護施設や訪問介護の現場などにおいて、ご利用者の心身の状況にあわせた介護サービスを提供することが仕事ですが、その中でも介護福祉士は、専門的な知識やスキルをもって、介護サービスを行い、さらには介護職員に対して、介護に関する指導を行うことも求められ、介護士をまとめるリーダー的な役割や管理職などを任せられることもあります。 参考:介護福祉士の概要について (厚生労働省) 給与・待遇 給与・待遇についても、介護士と介護福祉士を比較すると、基本給や賞与額、資格手当などによって、大きな差があります。 厚生労働省の令和2年度介護従事者処遇状況等調査結果によると、無資格の介護職員の平均給与額は275,920円。それに対して、介護福祉士の平均給与額は、329,250円です。その差は53,330円です。 参考:「令和2年度介護従事者処遇状況等調査結果」(厚生労働省) 介護福祉士になるメリット 介護福祉士になるためには、実務経験と勉強が必要ですが、給与アップが期待できる他にも多くのメリットがあります。介護職として働く人には、ぜひ目指していただきたい資格です。 給与・待遇がよくなる 介護福祉士が職員に多くいることで、事業所は、加算を受けることができます。そのため、介護福祉士になると、資格手当や給与アップが見込めます。先ほども述べましたが、無資格の介護職員と介護福祉士の平均給与額の差は、53,330円とのデータもあります。 参考:「令和2年度介護従事者処遇状況等調査結果」(厚生労働省) 現場での実践を体系的に学ぶことができる 介護福祉士になるためには、介護福祉士実務者研修を修了する必要があります。実務者研修では、日々介護現場にて実践していることを体系的に学び直します。提供するサービスの根拠を考えられるようになり、よりご利用者に寄り添った介護サービスが提供できるようになります。 キャリアアップを目指せる 介護福祉士は、専門的な知識やスキルをもって、介護職員の指導を行ったり、他職種とも連携しながら、ご利用者の状態に合わせた介護サービスを提供するプロフェッショナルです。職場では、リーダーや管理職へのキャリアアップを目指すことができます。就職や転職の際にも、有利になることが多いです。 また、介護福祉士として5年以上の実務経験を積むことで、介護支援専門員(ケアマネジャー)を目指すことができ、さらなるキャリアアップを目指すこともできます。 まとめ 介護士と介護福祉士の違いについて、ご理解いただけましたでしょうか。介護士として働きたいとお考えの方は、ぜひ介護福祉士を目指して、キャリアアップしてきましょう。 介護士は資格の有無に関わらず、介護業務に従事する職員を総称した呼び方 介護福祉士は介護福祉分野唯一の国家資格 介護福祉士になると給与・待遇アップが期待でき、就職・転職にも有利

続きを見る > -

2026.02.16

2026.02.16介護コラム

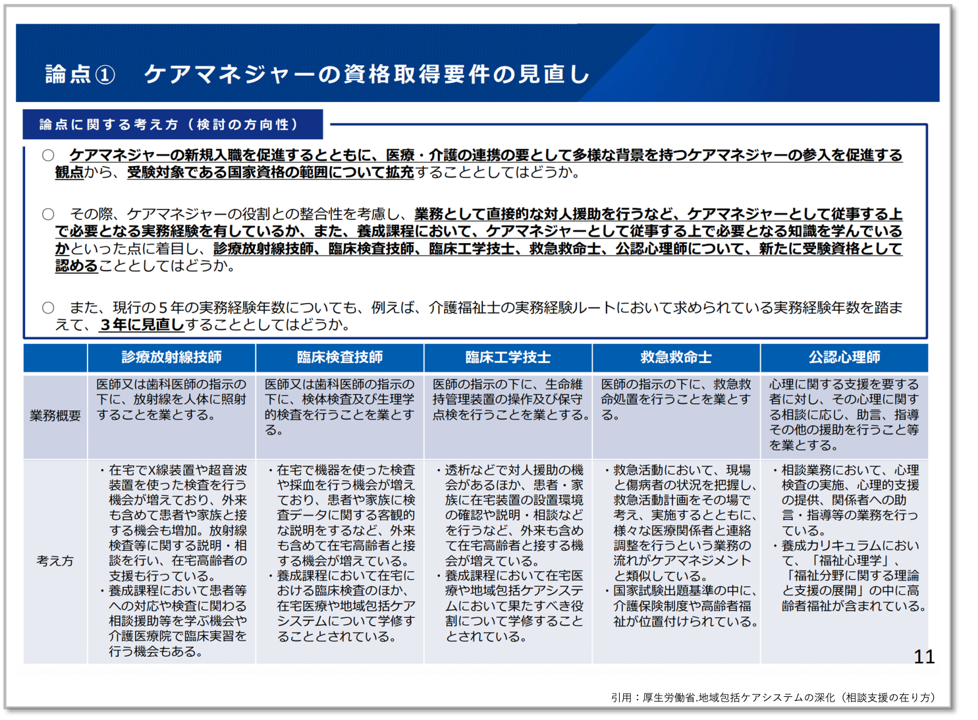

ケアマネジャーの資格要件が見直しへ― 何が変わるのか? なぜ変えるのか?ケアマネジャー(正式名称:介護支援専門員)の資格取得要件について、厚生労働省で2027年度からの見直しが検討されています。高齢化が進む中で、ケアマネジャーの役割はますます重要になっています。一方で、担い手の確保や制度のあり方が課題となっており、受験資格の見直しが議論されています。 本記事では、現在の制度と検討内容、そして変更の時期について整理します。 ケアマネジャーとはどんな資格か ケアマネジャーは、介護が必要な方やそのご家族の相談に応じ、どのような支援が必要かを整理し、介護サービスを組み合わせた計画(ケアプラン)を作成する専門職です。 介護サービスは多岐にわたります。訪問介護、通所介護、施設サービス、福祉用具の利用など、それぞれの状況に応じて調整が必要です。さらに、医療との連携が必要な場合もあります。ケアマネジャーは、本人や家族の意向を踏まえながら、関係する事業所や医療機関と連絡を取り、支援が円滑に進むように調整する役割を担います。 現在の資格取得の仕組み ケアマネジャーになるには、まず「介護支援専門員実務研修受講試験」に合格する必要があります。その後、実務研修を修了し、登録手続きを行うことで資格が付与されます。 ただし、試験は誰でも受けられるわけではありません。受験には条件があります。 現行制度では、保健・医療・福祉分野の国家資格を持ち、その資格に基づく業務などに原則5年以上従事していることが求められています。ここでいう「実務経験」とは、実際にその職種として働いてきた期間のことです。 なぜ見直しが検討されているのか 厚生労働省の社会保障審議会では、ケアマネジャーの資格要件について見直しを検討する資料が示されています。 背景には、次のような課題があります。 ケアマネジャーの担い手が十分とはいえない状況 年齢構成の偏りによる将来的な人材減少への懸念 医療と介護の連携の重要性の高まり 地域で高齢者を支える仕組みを維持していくためには、一定の質を確保しつつ、新たな担い手を増やしていく必要があると考えられています。 見直しで議論されている主な内容 厚生労働省:令和7年10月地域包括ケアシステムの深化(相談支援の在り方) ① 受験資格の対象となる国家資格の拡大 現在は受験資格として認められていない資格のうち、次の国家資格を新たに対象とすることが検討されています。 診療放射線技師 臨床検査技師 臨床工学技士 救急救命士 公認心理師 これらの職種は、医療現場や対人支援の場面で専門性を発揮している資格です。養成課程で学ぶ内容や業務内容を踏まえ、ケアマネジャー業務との関連性があるかどうかという観点で検討が進められています。 ② 実務経験年数の見直し(5年から3年へ) 現行では、受験資格として原則5年以上の実務経験が必要ですが、これを3年以上に短縮する案が示されています。 他制度との整合や、担い手確保の観点から検討されているものです。ただし、質の確保とのバランスも重要な論点となっています。 いつから変更されるのか 今回の見直しは、2027年度の介護保険法改正を見据えた議論の一環とされています。そのため、仮に制度改正が実現する場合は、2027年度の改正タイミングで導入される可能性があります。 ただし、現時点では正式な施行日は決定していません。今後、法改正や省令改正を経て具体的な施行時期が示される見込みです。 したがって、現行制度は引き続き有効です。受験を予定している方は、厚生労働省や都道府県の発表など、最新情報を確認することが重要です。 まとめ ケアマネジャーは、介護を必要とする方の生活を支える重要な専門職です。現在、資格取得要件について次のような見直しが検討されています。 受験資格の対象となる国家資格の拡大 実務経験年数の短縮(5年から3年へ) 変更は2027年度の介護保険法改正にあわせて導入される可能性がありますが、まだ確定ではありません。 制度の動向は、これからケアマネジャーを目指す方にとって大きな意味を持ちます。正確な情報をもとに、計画的に準備を進めていくことが大切です。

続きを見る > -

2026.02.16

2026.02.16介護コラム

【2027年開始】介護分野の「就労育成制度」とは?旧制度との違いも外国人が日本で働くための制度として、これまで広く活用されてきたのが「技能実習制度」です。しかし技能実習制度は、本来「技能を学び、母国へ持ち帰ること」を目的とした制度であり、就労期間や転職の制限など、実態との乖離が課題として指摘されてきました。 こうした背景を受け、外国人が日本で働きながら段階的に技能や日本語能力を高め、将来的な定着を見据えた新たな制度として、2027年4月から「育成就労制度(就労育成制度)」が開始予定です。介護分野においても、外国人材の受け入れのあり方が大きく変わろうとしています。 2027年に開始予定の「就労育成制度」とは? 就労育成制度とは、外国人が日本で就労しながら、特定技能に求められる水準の技能や日本語能力を段階的に身につけていくことを目的とした新たな在留制度です。一定期間の育成就労を通じて、評価や試験などの要件を満たすことで、特定技能への円滑な移行が想定されている点が大きな特徴です。 従来の技能実習制度は2027年までに段階的に廃止され、今後はこの就労育成制度が、外国人材受け入れの中心的な制度として位置付けられる予定です。 就労育成制度が創設された背景 就労育成制度が創設された背景には、技能実習制度が抱えてきた構造的な課題と、介護分野をはじめとする深刻な人材不足があります。技能実習制度は本来、「国際貢献」を目的とした制度であり、制度上は人手不足の解消を前提としていませんでした。 しかし現場では、慢性的な人材不足を補う手段として活用されるケースが増え、制度の趣旨と実態との間に大きな乖離が生じていました。 また、転籍制限の厳しさや高額な来日費用、一部で指摘されていた人権侵害などが国内外で問題視されてきたことも、制度見直しを迫られる要因となっています。特に介護分野では、今後日本人だけで人材を確保することが難しくなると見込まれており、外国人材を短期的な労働力としてではなく、中長期的に育成し、定着を図る仕組みが求められていました。 こうした課題を踏まえ、外国人が安心して働きながら技能や日本語能力を高め、将来のキャリアにつなげられる制度として、就労育成制度が創設されたのです。 介護分野における就労育成制度の仕組み|技能実習制度との違いも 介護分野における就労育成制度(以下、「就労育成制度(介護)」)は、外国人が日本の介護現場で就労しながら、段階的に技能と日本語能力を身につけ、将来的に特定技能「介護」へ移行することを前提とした制度です。ここでは、従来の技能実習制度(介護)と比較しながら、制度の仕組みや特徴を項目別に整理していきます。 目的 就労育成制度(介護)の目的は、外国人が日本で実際に就労しながら、介護分野に必要な技能や知識、日本語能力を段階的に習得し、将来的に特定技能へ円滑に移行することにあります。単なる人材確保ではなく、中長期的な育成と定着を前提としている点が特徴です。 一方、技能実習制度(介護)は「国際貢献」を目的とし、開発途上国の人材に日本の技能を移転することを制度の趣旨としていました。そのため、介護現場での就労はあくまで「実習」という位置付けであり、継続的な雇用や定着は想定されていませんでした。 このように、就労育成制度では人材を育成しながら日本社会に定着させることを明確に目的としている点が、技能実習制度との大きな違いです。 介護事業者にとっても、将来を見据えた人材育成がしやすい制度といえます。 在留資格 就労育成制度(介護)では、新たに創設される「育成就労」という在留資格のもとで外国人が就労します。この在留資格は、一定期間の就労と育成を通じて、特定技能に必要な水準へ到達することを前提とした設計になっています。 技能実習制度(介護)では、「技能実習」という在留資格で来日し、1号から2号、条件を満たせば3号へと段階的に移行する仕組みでした。ただし、在留資格の位置付けはあくまで「実習」であり、労働力としての活用は制度上の本来目的ではありませんでした。 就労育成制度では、最初から就労を前提とした在留資格が付与されるため、事業者側・外国人側ともに、将来のキャリアや雇用継続を見据えた計画を立てやすくなる点が特徴です。 育成就労期間 就労育成制度(介護)では、一定期間の「育成就労期間」が設けられ、この期間中に介護技能や日本語能力の習得を段階的に進めていきます。期間中は評価や指導を受けながら、特定技能への移行要件を満たすことを目指します。 技能実習制度(介護)では、原則として最長5年間の実習期間が設定されており、その期間内で定められた技能を習得することが求められていました。ただし、実習期間が終了すると原則帰国が前提となるため、継続的な就労につながりにくい側面がありました。 就労育成制度では、育成期間そのものが特定技能での「準備期間」と位置付けられているため、実習修了後の進路が不透明になりにくく、本人・事業者双方にとって継続的な就労につながりやすい点が大きな利点といえます。 転籍制限期間 就労育成制度(介護)では、一定の条件下で本人の意思による転籍(転職)が認められる方向で制度設計が進められています。原則として育成の継続性を担保するための期間は設けられるものの、やむを得ない事情がある場合や、制度上定められた要件を満たした場合には、過度に移動を制限しない仕組みが想定されています。 技能実習制度(介護)では、転籍は原則禁止されており、例外的に認められるのは受け入れ先の倒産や重大な人権侵害など、極めて限定的なケースに限られていました。そのため、職場環境に問題があっても、簡単に移動できない点が課題とされてきました。 就労育成制度では、転籍制限を緩和することで、外国人材の人権保護や働きやすさに配慮すると同時に、事業者側にも適切な労務管理や育成体制の整備がより強く求められる点が、技能実習制度との大きな違いといえます。 日本語能力の要件 就労育成制度(介護)では、来日時点では基礎的な日本語能力を前提としつつ、就労期間中に段階的に日本語力を高めていくことが想定されています。特定技能への移行を見据え、育成期間中に必要な日本語教育や評価が行われる点が特徴です。 技能実習制度(介護)においても、日本語能力は一定程度求められていましたが、制度全体としては日本語教育の位置付けが十分とは言えず、現場任せになっているケースも少なくありませんでした。 就労育成制度では、日本語能力の向上が制度上明確に位置付けられるため、外国人材が介護現場で円滑にコミュニケーションを取りながら働き、将来的なキャリア形成につなげやすくなる点が利点です。 受け入れ事業者側の義務 就労育成制度(介護)では、受け入れ事業者に対し、計画的な育成・指導体制の整備が求められます。技能や日本語能力の習得状況を把握し、適切な指導や支援を行うことが制度上の前提です。 技能実習制度でも、受け入れ事業者には一定の義務が課されていましたが、実習内容や指導体制の質にばらつきがあり、制度趣旨が十分に果たされていないケースも指摘されてきました。 就労育成制度では、外国人材を長期的に育成・定着させることが前提となるため、事業者側も人材育成の一環として制度を活用できる点が特徴です。結果として、職場環境の改善や定着率向上にもつながることが期待されます。 特定技能「介護」移行までの流れ 就労育成制度(介護)では、一定期間の就労を通じて介護分野に必要な技能や日本語能力を段階的に身につけ、所定の評価や試験などの要件を満たすことで、特定技能1号(介護)へ移行する仕組みが想定されています。育成期間中から移行を見据えた準備ができるため、制度の「出口」が明確に設計されている点が大きな特徴です。育成期間中に必要な評価基準をクリアすれば、在留資格を変更することで、引き続き日本国内で介護業務に従事することが可能です。本人にとっては、日本での就労を継続しながらキャリアアップを目指せる仕組みといえるでしょう。 一方、技能実習制度(介護)では、原則として技能実習2号を良好に修了した後に、特定技能へ移行する流れです。技能実習はあくまで技能移転を目的とした制度であるため、特定技能への移行は「修了後の選択肢」という位置付けでした。 就労育成制度では、介護分野に必要な技能や日本語能力を計画的に習得しながら移行準備を進められるため、修了後の進路が不透明になりにくく、本人・受け入れ事業者双方にとって継続的な就労につながりやすい制度といえます。(関連記事:特定技能「介護」をわかりやすく解説|要件やメリット・デメリットも) まとめ 就労育成制度は、介護分野における深刻な人材不足という課題に対し、外国人材を「一時的な労働力」ではなく、育成し定着させる人材として受け入れることを目的とした制度 です。技能実習制度と比べ、特定技能「介護」への移行が明確に設計されている点も大きな特徴といえます。この制度の創設により、介護事業者にとっては人材採用の選択肢が広がり、計画的な人材育成が可能になります。外国人材にとっても、日本での働き方や将来へのキャリアを見据えた、安心して働ける環境づくりが期待されています。制度の活用を検討する際は、専門事業者への相談も有効です。

続きを見る > -

2026.02.13

2026.02.13その他

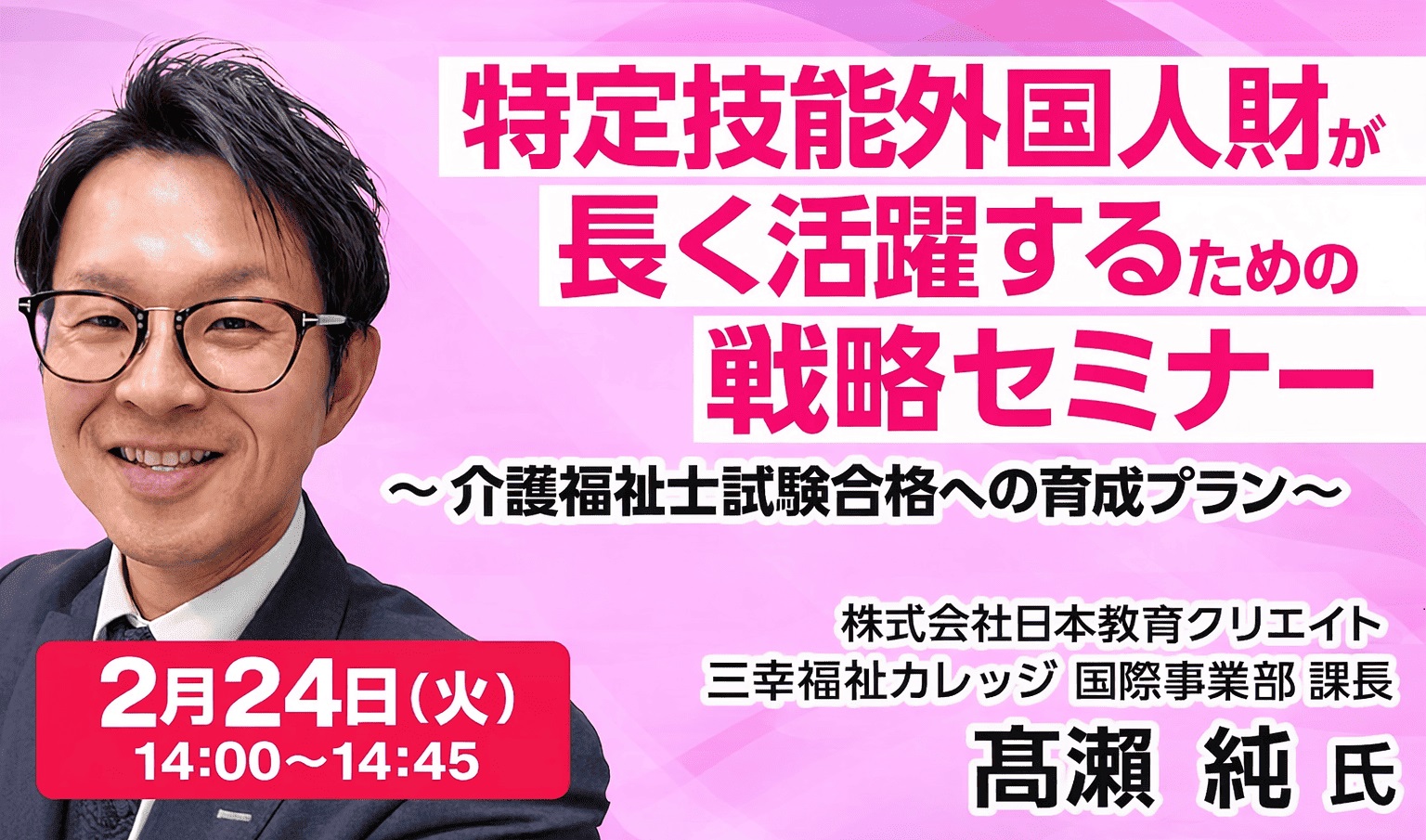

【2/24(火)開催】特定技能外国人財が長く活躍するための戦略セミナー~介護福祉士試験合格への育成プラン~【無料】お申し込みはこちら セミナー概要 特定技能外国人財を受け入れるにあたって大切なことは、外国人財のキャリアパスをどう設計するかです。 今回、8,000人以上(※)の外国人に実務者研修を受講いただいている三幸福祉カレッジの登録支援機関が、外国人財に介護施設で長く活躍していただくためのロードマップの描き方をご紹介します。 ※2026年1月末実績 【無料】お申し込みはこちら こんな方におすすめ ☑これから特定技能外国人財の採用をお考えの介護事業経営者の方 ☑ 特定技能外国人財の増員を検討している介護事業経営者の方 ☑ 特定技能外国人財の育成プランを検討中の介護事業経営者の方 ☑ 現在の登録支援機関に満足していない介護事業経営者の方 ☑ 現在の登録支援機関の変更をお考えの介護事業経営者の方 【無料】お申し込みはこちら 講師プロフィール 株式会社日本教育クリエイト三幸福祉カレッジ 国際事業部課長髙瀨 純 氏大学卒業とともに新卒採用にて入社後、医療・介護に特化した総合人材サービスの営業・キャリアアドバイザーを経験。2019年に人材事業におけるバックオフィス部門の立ち上げを経て、営業部門での部門運営に携わった後、新規事業責任者として国際事業部登録支援機関チームを立ち上げ、現在に至る。

続きを見る >

MENU