介護コラム

ホーエン・ヤールの重症度分類とは?パーキンソン病と合わせて解説

みなさんは、「パーキンソン病」という進行性の神経難病をご存知でしょうか?

特に若い世代では聞きなれない方も多いかと思いますが、実は60歳以上で100人に1人が発症しており、超高齢化社会を迎える日本にとって大きな医療、社会問題となっています。

そのことから、近年介護福祉士の国家試験でもよく出題されるようになりました。

今回の記事では、ホーエン・ヤールの重症度分類について事例を交えながら詳しく解説するとともに、実際に介護福祉士の国家試験で出題された過去問題もご紹介します。

目次

ホーエン・ヤールの重症度分類とは?

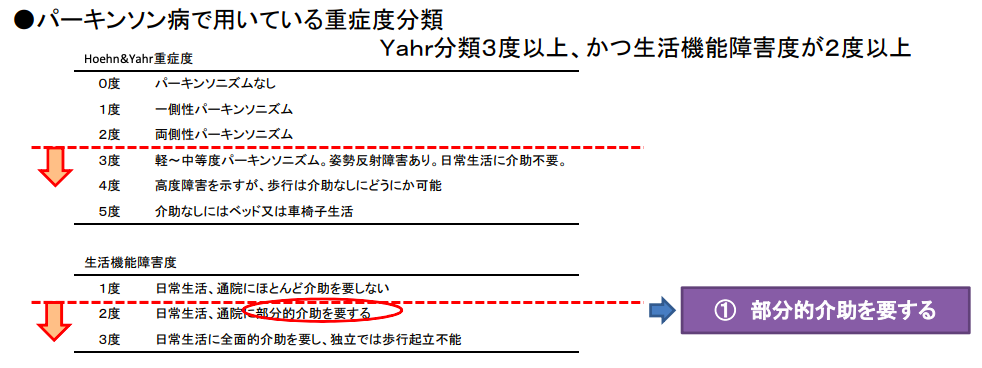

パーキンソン病は徐々に病状が進行していくため、病気の進行度(重症度)を示す指標として、「ホーエン・ヤールの重症度分類」と、「生活機能障害度」が用いられています。

ホーエン・ヤールの重症度分類では5つ、生活機能障害度では3つに分類されており、この重症度によって医療費や介護・福祉で受けられる支援が異なるため、非常に大切な指標と言えるでしょう。

一般的に手足の動かしにくさや震え、こわばりなどの症状が身体の片側から始まり、進行すると両側へと広がっていきますが、病状の進行速度は個人差があります。

まずは、重症度別にどのような症状が見られるのかを確認していきましょう。

※パーキンソン病で「難病医療費助成制度」の対象となる人は、ホーエン・ヤール重症度Ⅲ度以上かつ生活機能障害度Ⅱ度以上の方です。

ヤールⅠ度

障害は身体の片側のみで、日常生活への影響はほとんどない。最も症状が軽い状態。

ヤールⅡ度

障害が身体の両側にみられるが、 日常生活に介助は不要。

I度よりもやや症状が進行した状態で、生活に不便を感じることが多くなります。

ヤールⅢ度

姿勢反射障害といって、明らかな歩行障害が現れる状態。

歩き出すと止まらなくなったり、バランスを崩して転倒しやすくなったりと、さまざまなトラブルが出てくるでしょう。

それでもなんとか介助なしで日常生活を送ることができるレベルです。

ヤールⅣ度

日常生活の動作が自力では困難で、その多くに介助が必要な状態。

なんとか歩行は可能だとしても長距離の移動はむずかしく、通院や買い物など日常的にサポートが必要となります。

ヤールⅤ度

車椅子またはベッドに寝たきりで、 日常生活では全介助が必要な状態。

歩行のみならず立つことも不可能なので、家族だけではサポートがむずかしく、訪問介護サービスなどを利用して、生活を維持する方が多いです。

生活機能障害度との違い

生活機能障害度とは、厚生労働省が作成した「日常生活にどの程度介助が必要か」を表す指標(3段階)のことで、ホーエン・ヤールの重症度分類と併用して使われます。

<参考>厚生労働省「指定難病の要件について」(11ページ目に記載)

生活機能障害度Ⅰ度

日常生活、通院にほとんど介助を要しない。

(ヤールI度〜Ⅱ度の方が該当)

生活機能障害度Ⅱ度

日常生活、通院に部分的介助を要する。

(ヤールⅢ〜Ⅳ度の方が該当)

※ホーエン・ヤール重症度Ⅲ度以上かつ生活機能障害度Ⅱ度以上の方は、「難病医療費助成制度」の対象となります。

難病医療費助成制度とは、一定以上の重症度の患者に対して適用される助成制度のこと。医療費が高額(1ヶ月の医療費総額が33,330円を超える月が年間で3回以上)である場合に対象となり、長期療養による医療費の経済的な負担を支援してもらうことが可能です。

生活機能障害度Ⅲ度

日常生活に全面的介助を要し、 独立では歩行起立不能。

(ヤールⅤ度の方が該当)

介護福祉士試験に「ホーエン・ヤールの重症度分類」はどのように出題される?

実際に「ホーエン・ヤールの重症度分類」に関する問題は、介護福祉士国家試験でも出題されました。

ここでは第29回と第30回の過去問題を見ていきましょう。

介護福祉士試験(第29回) 問題94

ホーエン・ヤール重症度分類でステージ3にあるパーキンソン病(Parkinson disease)の人の日常生活の留意点として、最も適切なものを1つ選びなさい。

- 1. 履物はサンダルを使用する。

- 2. 誤嚥に気をつける。

- 3. 安静にして過ごす。

- 4. 薬を飲み忘れた場合は、次に2回分服用する。

- 5. 食物繊維の多い食べ物は避ける。

答えは2。

介護福祉士試験(第30回) 問題57

パーキンソン病(Parkinson disease)(ホーエン・ヤール重症度分類ステージ3) の高齢者の寝室環境に関する次の記述のうち、最も適切なものを1つ選びなさい。

- 1. ベッドは介護者に合わせた高さにする。

- 2. ベッドに手すりをつける。

- 3. マットレスは体が沈みこむものを選ぶ。

- 4. ベッドサイドの床にクッション性のあるマツトを敷く。

- 5. 枕は頭部前屈になるような高さにする。

答えは2。

まとめ

カタカナや数字が多く、一見ややこしそうに感じる題材ですが、1つ1つの内容を紐解いてみると理解できた!という方も多いのではないでしょうか。

介護福祉士の国家試験は働きながら受験する人がほとんどであるため、一発合格を目指すには、限られた時間の中で、試験の傾向とポイントを押さえた効率の良い学習が必要です。

三幸福祉カレッジでは、試験対策チームが最新の出題傾向を徹底分析して作成した「オリジナル教材」を使って学習するため、過去にも本校の予想問題が的中するということが多々ありました!

ライフスタイルに合わせて通学/通信から選ぶことができるため、独学での受験勉強が不安な方やスキマ時間もムダにせず学習したい方にぴったり。まずは希望のコースを選択し、近くの教室を探してみましょう!

▶︎介護福祉士受験対策講座の詳細はこちら

▶︎実務者研修+介護福祉士受験対策のセット講座はこちら(お得な受講料割引あり)

▶︎【無料】介護福祉士受験対策講座オンラインセミナーはこちら

▶︎【無料】介護福祉士受験対策講座セミナー動画はこちら