-

2026.02.16

2026.02.16介護コラム

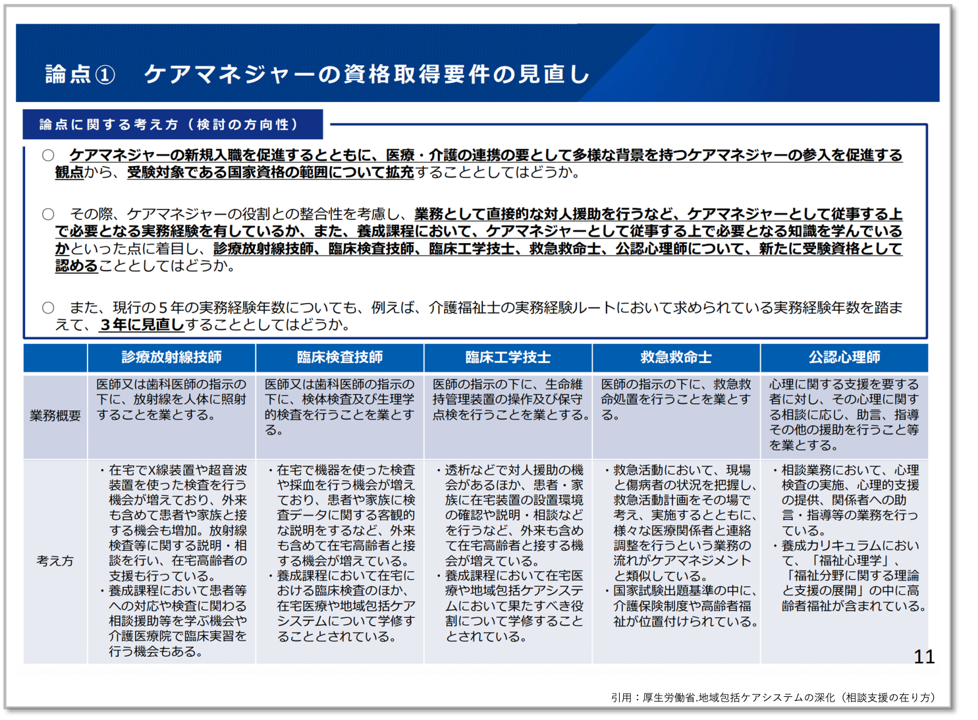

ケアマネジャーの資格要件が見直しへ― 何が変わるのか? なぜ変えるのか?ケアマネジャー(正式名称:介護支援専門員)の資格取得要件について、厚生労働省で2027年度からの見直しが検討されています。高齢化が進む中で、ケアマネジャーの役割はますます重要になっています。一方で、担い手の確保や制度のあり方が課題となっており、受験資格の見直しが議論されています。 本記事では、現在の制度と検討内容、そして変更の時期について整理します。 ケアマネジャーとはどんな資格か ケアマネジャーは、介護が必要な方やそのご家族の相談に応じ、どのような支援が必要かを整理し、介護サービスを組み合わせた計画(ケアプラン)を作成する専門職です。 介護サービスは多岐にわたります。訪問介護、通所介護、施設サービス、福祉用具の利用など、それぞれの状況に応じて調整が必要です。さらに、医療との連携が必要な場合もあります。ケアマネジャーは、本人や家族の意向を踏まえながら、関係する事業所や医療機関と連絡を取り、支援が円滑に進むように調整する役割を担います。 現在の資格取得の仕組み ケアマネジャーになるには、まず「介護支援専門員実務研修受講試験」に合格する必要があります。その後、実務研修を修了し、登録手続きを行うことで資格が付与されます。 ただし、試験は誰でも受けられるわけではありません。受験には条件があります。 現行制度では、保健・医療・福祉分野の国家資格を持ち、その資格に基づく業務などに原則5年以上従事していることが求められています。ここでいう「実務経験」とは、実際にその職種として働いてきた期間のことです。 なぜ見直しが検討されているのか 厚生労働省の社会保障審議会では、ケアマネジャーの資格要件について見直しを検討する資料が示されています。 背景には、次のような課題があります。 ケアマネジャーの担い手が十分とはいえない状況 年齢構成の偏りによる将来的な人材減少への懸念 医療と介護の連携の重要性の高まり 地域で高齢者を支える仕組みを維持していくためには、一定の質を確保しつつ、新たな担い手を増やしていく必要があると考えられています。 見直しで議論されている主な内容 厚生労働省:令和7年10月地域包括ケアシステムの深化(相談支援の在り方) ① 受験資格の対象となる国家資格の拡大 現在は受験資格として認められていない資格のうち、次の国家資格を新たに対象とすることが検討されています。 診療放射線技師 臨床検査技師 臨床工学技士 救急救命士 公認心理師 これらの職種は、医療現場や対人支援の場面で専門性を発揮している資格です。養成課程で学ぶ内容や業務内容を踏まえ、ケアマネジャー業務との関連性があるかどうかという観点で検討が進められています。 ② 実務経験年数の見直し(5年から3年へ) 現行では、受験資格として原則5年以上の実務経験が必要ですが、これを3年以上に短縮する案が示されています。 他制度との整合や、担い手確保の観点から検討されているものです。ただし、質の確保とのバランスも重要な論点となっています。 いつから変更されるのか 今回の見直しは、2027年度の介護保険法改正を見据えた議論の一環とされています。そのため、仮に制度改正が実現する場合は、2027年度の改正タイミングで導入される可能性があります。 ただし、現時点では正式な施行日は決定していません。今後、法改正や省令改正を経て具体的な施行時期が示される見込みです。 したがって、現行制度は引き続き有効です。受験を予定している方は、厚生労働省や都道府県の発表など、最新情報を確認することが重要です。 まとめ ケアマネジャーは、介護を必要とする方の生活を支える重要な専門職です。現在、資格取得要件について次のような見直しが検討されています。 受験資格の対象となる国家資格の拡大 実務経験年数の短縮(5年から3年へ) 変更は2027年度の介護保険法改正にあわせて導入される可能性がありますが、まだ確定ではありません。 制度の動向は、これからケアマネジャーを目指す方にとって大きな意味を持ちます。正確な情報をもとに、計画的に準備を進めていくことが大切です。

続きを見る > -

2026.01.25

2026.01.25試験情報

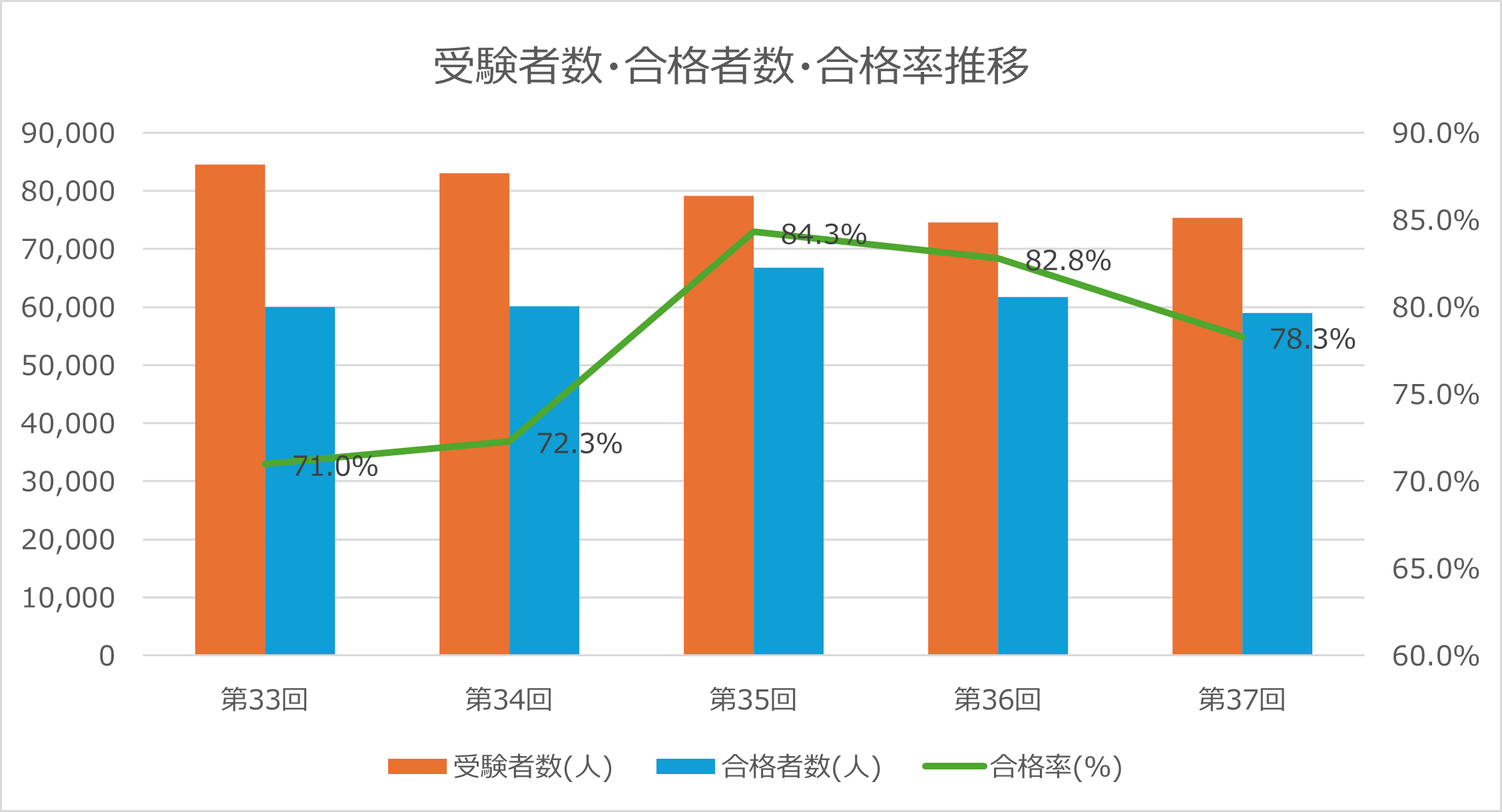

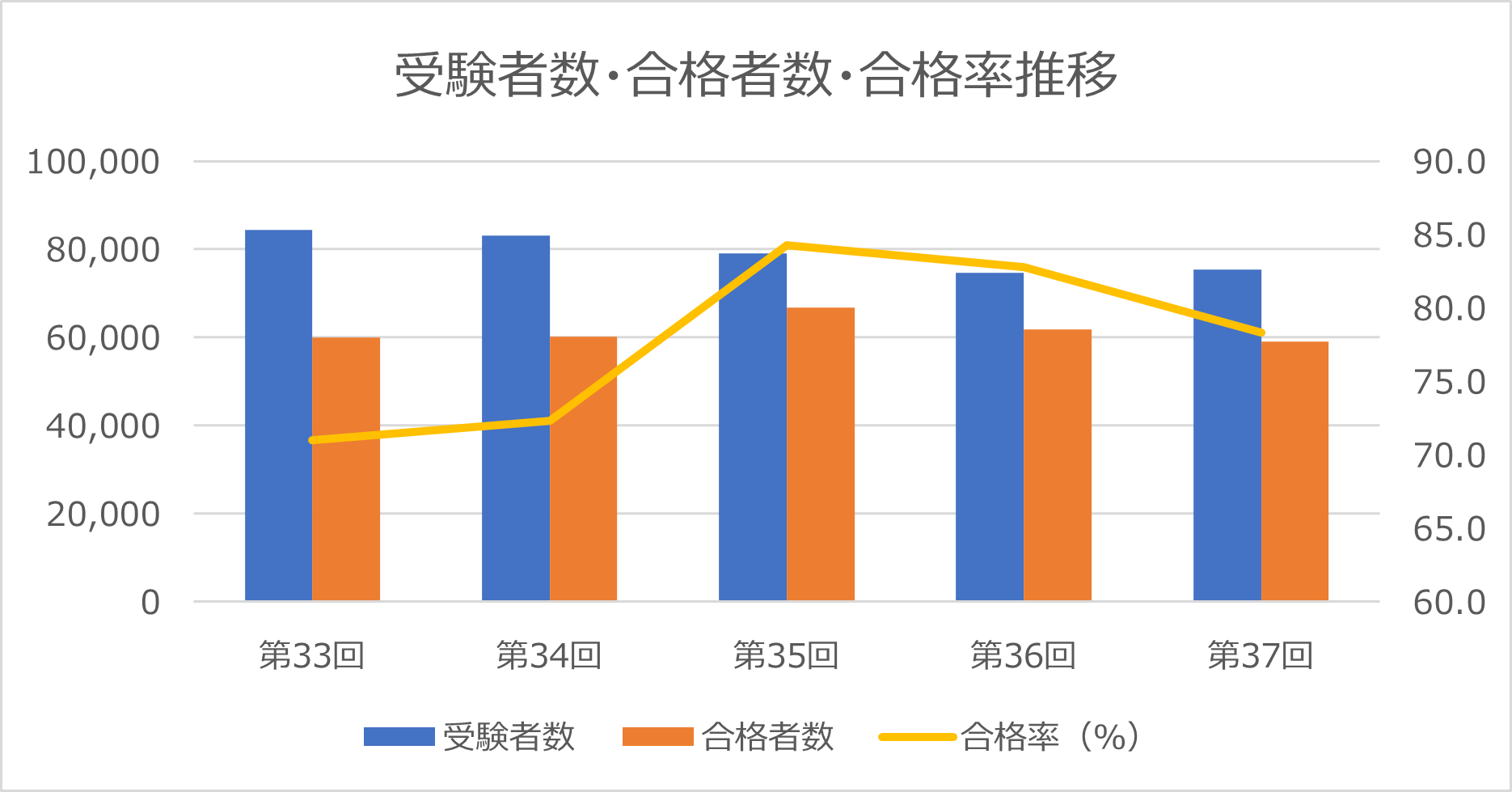

【試験当日公開】第38回(2026年1月実施)介護福祉士国家試験 解答速報1.介護福祉士国家試験 解答速報(1月25日(日)当日公開) 2026年1月25日(日)に実施された第38回介護福祉士国家試験の解答速報を公開します。 ・自己採点サービス(17:00頃公開予定) ご自身の回答を入力すると三幸福祉カレッジの予想解答と照らし合わせて自動で採点できます。 自己採点サービス ■予測解答一覧 ・午前の部(Aパート:60問) 午前の予測解答を見る ・午後の部(Bパート:45問・Cパート20問) 午後の予測解答を見る ※三幸福祉カレッジの予測解答です。通知なく変更する場合があります。 2.介護福祉士国家試験 合格発表日 2026年3月16日(月) 公開予定公益財団法人社会福祉振興・試験センターのホームページに合格者の受験番号が掲載されます。 3.介護福祉士国家試験 筆記試験 合格基準点 第38回介護福祉士国家試験より、パート合格制度が導入されます。【合格基準点】①全125点のうち約60%(難易度補正あり)かつ11科目すべてで得点があること。②①の総合で不合格の場合、A・B・Cの3パートごとに判定。 各パートの満点に対して約60%以上が目安で、パート内のすべての科目群で得点が必要。 合格したパートは翌年・翌々年まで受験免除。 A ① 人間の尊厳と自立、介護の基本 ② 社会の理解 ③ 人間関係とコミュニケーション、コミュニケーション技術 ④ 生活支援技術 B ⑤ こころとからだのしくみ ⑥ 発達と老化の理解 ⑦ 認知症の理解 ⑧ 障害の理解 ⑨ 医療的ケア C ⑩ 介護過程 ⑪ 総合問題 出典:[介護福祉士国家試験]合格基準:公益財団法人 社会福祉振興・試験センター 4.過去5年間 介護福祉士国家試験の合格率 第37回(2025年1月実施)介護福祉士国家試験は、受験者75,387人に対し合格者は58,992人で合格率は78.3%という結果でした。過去5年間の合格率の推移をみると、合格率は3年ぶりに80%を切る結果となっています。 第33回(2020年度)第34回(2021年度)第35回(2022年度)第26回(2023年度)第37回(2024年度)受験者数84,48383,08279,15174,59575,387合格者数59,97560,09966,71161,74758,992合格率71.0%72.3%84.3%82.8%78.3% ※参照元:介護福祉士国家試験の受験者・合格者の推移(厚生労働省) 5.国家試験合格後の手続き方法 国家試験の合格者には、合格証書と一緒に「登録申請書・登録の手引」が同封されています。手引きに従って速やかに手続きを行い、「資格登録」を済ませましょう。 ①必要書類を簡易書留で提出する 下記書類を準備し、必ず簡易書留で郵送しましょう。 ①登録申請書 ②登録免許税「収入印紙」の原本 ③貼付用紙 ④登録手数料「振替払込受付証明書(お客さま用)」の原本 ⑤下記いずれかの書類1通・ 戸籍の個人事項証明書の原本・ 戸籍抄本の原本・「本籍地を記載した」住民票の原本 ②試験センターで受理試験センターで受理後、審査が行なわれ登録簿へ登録されます。 ③登録証の交付提出された書類に不備がなければ、1ヶ月程度で登録証が発送されます。 参考:第36回(令和5年度)介護福祉士国家試験の受験手続の方法について写真付きで解説 6.【介護福祉士のキャリアガイド】転職を成功させる3つのポイント <介護福祉士のキャリアガイド>介護福祉士取得を機に、新たなキャリア形成を考えられる方も多いと思います。給与やキャリア支援など、気になることは確認したうえで選考を進めたい・・そんな方には「プロの就職サポート」がおススメ♪ ①職場探しで抑えるべきポイントは?②就職サポートの流れは?そんな疑問にお答えします! ①新しい職場を探す3つのポイント ポイント1✨資格手当介護福祉士を取得すると、資格手当がつく施設がほとんどです。資格手当だけでなく基本給UPへの反映など一概に比較はできませんが、資格取得の頑張りがしっかり反映されるかはモチベーション維持にも大切ですね。ポイント2✨キャリアアップ支援将来はケアマネや管理職になりたい場合、将来のステップアップとして自分の希望する道が開かれているのか、支援体制があるのか確認するとよいでしょう。ポイント3✨施設の種類と規模これまでとは違う施設形態希望の方は、介護の経験があるといえど働き方など不安が残りますよね。各施設種別の特徴と、どんな働き方になるのか、1日の職員の動き方など面接のときに確認できるとよいでしょう。 各ポイントが求人票に記載されていないこともあります。三幸福祉カレッジの就職サポートではプロのアドバイザーが上記のような事前の“気になる”を解決します! ②就職サポートの流れ ➀求人へ応募orサポートの申込介護求人ドットコムに掲載されている求人からご希望に合うものに応募するか、「就職サポート」よりお申込み下さい。 就職サポートはこちら ➁面談実施介護業界専門の就職アドバイザーより、お電話またはメールにてご連絡し、ご希望条件等お話を伺う日時を調整いたします。 その後、就職アドバイザーがあなたにピッタリの求人をご案内いたします。求人応募で申込いただいた方は、条件を確認の上、応募求人の選考を進めさせていただきます。 ➂面接調整・実施選考がすすみましたら、面接日時の調整を行います。履歴書添削や面接対策はもちろん、面接当日はアドバイザーが同席しフォローいたします。 ➃採用決定入職前に疑問点があればアドバイザーへご相談ください。解決したうえで、気持ちよくスタートを切りましょう!

続きを見る > -

2026.01.01

2026.01.01試験情報

【2026年1月版】介護福祉士国家試験 試験準備と当日の自己採点介護福祉士国家試験の勉強、おつかれさまです。試験まであとすこし、がんばってください! 三幸福祉カレッジでは、試験がおわったらすぐに「予測回答」を公開します。自分の回答と照らし合わせて採点ができる自己採点サービスを準備しています。(2026年1月25日中) 試験(しけん)がおわったら、このページを見てください。 自己採点サービスはこちら 自分の点数がすぐわかる!「自己採点サービス」 試験がおわったあと、あなたの答えを入力すると、点数と正解・不正解がすぐにわかります。14:00頃に公開予定です。 ※三幸福祉カレッジの予測解答と照らし合わせます。公開時間は前後する可能性があります。 【使い方】1.試験で選んだ答え(1番、2番など)を125問すべて入力します。2.入力が終わると、あなたの点数と正解・不正解が表示されます。 自己採点サービスはこちら 合格のためのアドバイス 試験当日、落ち着いて実力を出すために、大切なアドバイスをまとめました。 1. 受験票をしっかり確認する 受験票に書いてある「試験会場」と「集合時間」を確認しましょう。当日は、受験票を忘れないでください。 2. 最後の勉強は無理をしない 試験の前は、新しいことを覚えるのではなく、今まで覚えたことをもう一度見て確認しましょう。試験の前の日は、早く寝て体を休めてください。 持ち物や会場でのアドバイス 初めて受験する人は、このアドバイスを参考にしてください。 ⌚ 腕時計を用意する大きな試験会場では、席から壁の時計が見えないことがあります。時間をまちがえないように、必ず腕時計を持って行ってください。 🧥 服装を調整できるように1月の会場は、暖房が強すぎて暑かったり、場所によって寒かったりします。暑いとき、寒いときに、すぐに脱いだり着たりできるコートやカーディガンを用意しましょう。 ⏰ 会場には時間に余裕をもって到着道に迷ったり、電車が遅れたりすることもあります。会場には、集合時間の30分前までに着くように家を出ましょう。 ✍ 鉛筆と消しゴムを多めに途中で折れたり、落としたりしても焦らないように、鉛筆・シャープペンシルと消しゴムは2つ以上持っておくと安心です。 🚽 休(やす)み時間(じかん)にトイレに行(い)く試験が始まると、終わるまでトイレに行けません。休み時間になったら、必ずトイレに行っておくと安心です。 試験当日までしっかり準備をして臨みましょう!受験するみなさん頑張ってください!応援しています。

続きを見る > -

2025.12.15

2025.12.15試験情報

外国人(がいこくじん)介護士(かいごし)のみなさんへ|介護福祉士(かいごふくしし)国家試験(こっかしけん)【自己採点(じこさいてん)と試験準備(しけんじゅんび)】介護福祉士(かいごふくしし)国家試験(こっかしけん)の勉強(べんきょう)、おつかれさまです。試験(しけん)まであとすこし、がんばってください! 三幸福祉カレッジ(さんこうふくしかれっじ)では、試験(しけん)がおわったらすぐに「予測(よそく)の答え(こたえ)」をこのページに出します。(2026年1月25日中) 試験(しけん)がおわったら、このページを見てください。 自分(じぶん)の点数(てんすう)がすぐわかる!「自己採点(じこさいてん)サービス」 試験(しけん)がおわったあと、あなたの答え(こたえ)を入力(にゅうりょく)すると、点数(てんすう)と正解(せいかい)・不正解(ふせいかい)がすぐにわかります。 試験(しけん)がおわったら、このページをみてください。14:00ごろに公開(こうかい)します。 【使い方(つかいかた)】1.試験(しけん)で選んだ答え(こたえ)(1番、2番など)を125問(もん)すべて入力(にゅうりょく)します。2.入力(にゅうりょく)が終わると、あなたの点数(てんすう)と正解(せいかい)・不正解(ふせいかい)が表示(ひょうじ)されます。 合格(ごうかく)のためのアドバイス 試験当日、落ち着いて実力を出すために、大切なアドバイスをまとめました。 1. 受験票(じゅけんひょう)をしっかり確認(かくにん)する 受験票に書いてある「試験会場(しけんかいじょう)」と「集合時間(しゅうごうじかん)」を確認(かくにん)しましょう。当日(とうじつ)は、受験票(じゅけんひょう)を忘れないで(わすれないで)ください。 2. 最後(さいご)の勉強(べんきょう)は無理(むり)をしない 試験(しけん)の前(まえ)は、新しい(あたらしい)ことを覚える(おぼえる)のではなく、今まで(いままで)覚えた(おぼえた)ことをもう一度(いちど)見て(みて)確認(かくにん)しましょう。試験(しけん)の前の日(まえのひ)は、早く寝て(はやくねて)体(からだ)を休めて(やすめて)ください。 持ち物(もちもの)や会場(かいじょう)でのアドバイス 初めて(はじめて)受験(じゅけん)する人(ひと)は、このアドバイスを読んで(よんで)ください。 ⌚ 腕時計(うでどけい)を用意(ようい)する大きな試験会場(しけんかいじょう)では、席(せき)から壁(かべ)の時計(とけい)が見(み)えないことがあります。時間(じかん)をまちがえないように、必(かなら)ず腕時計(うでどけい)を持(も)って行(い)ってください。 🧥 服装(ふくそう)を調整(ちょうせい)できるように1月(いちがつ)の会場(かいじょう)は、暖房(だんぼう)が強(つよ)すぎて暑(あつ)かったり、場所(ばしょ)によって寒(さむ)かったりします。暑(あつ)いとき、寒(さむ)いときに、すぐに脱(ぬ)いだり着(き)たりできるコートやカーディガンを用意(ようい)しましょう。 ⏰ 会場(かいじょう)には時間(じかん)に余裕(よゆう)をもって到着(とうちゃく)道(みち)に迷(まよ)ったり、電車(でんしゃ)が遅(おく)れたりすることもあります。会場(かいじょう)には、集合時間(しゅうごうじかん)の30分(ぷん)前(まえ)までに着(つ)くように家(いえ)を出(で)ましょう。 ✍ 鉛筆(えんぴつ)と消(け)しゴムを多(おお)めに途中(とちゅう)で折(お)れたり、落(お)としたりしても焦(あせ)らないように、鉛筆(えんぴつ)(シャープペンシル)と消(け)しゴムは2つ以上(いじょう)持(も)っておくと安心(あんしん)です。 🚽 休(やす)み時間(じかん)にトイレに行(い)く試験(しけん)が始(はじ)まると、終(お)わるまでトイレに行(い)けません。休(やす)み時間(じかん)になったら、必(かなら)ずトイレに行(い)っておくと安心(あんしん)です。 試験当日までしっかり準備をして臨みましょう!

続きを見る > -

2025.11.25

2025.11.25試験情報

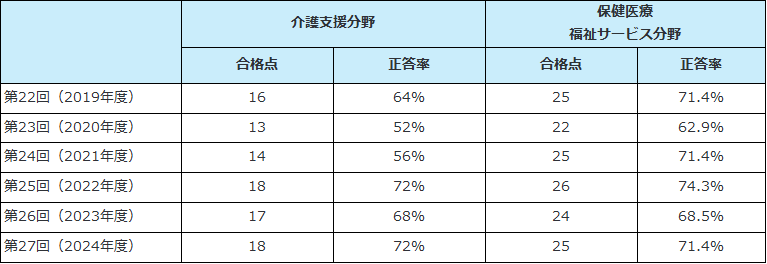

【2025年最新版】第28回(2025年度)ケアマネジャー試験 合格発表第28回(2025年度)ケアマネ試験 合格率 ≪参考≫東京都合格率 2025年度合格率:29.5%(2024年度全国合格率:32.1%) 【合格基準点】1 介護支援分野 :18点2 保健医療福祉サービス分野:25点 参照元:東京都福祉局 各都道府県の試験センターはこちらから確認できます。→試験センター一覧全国の正式な合格率は後日厚生労働省から発表があります。 ケアマネ試験の受験者数・合格率推移 第27回(2024年度)介護支援専門員実務研修受講試験(ケアマネジャー試験)の受験者数は53,718名で、前年よりも2,700名ほど少なくなっており、試験方法が変更になった2021年度以降、最も少ない受験者数となっています。全国の合格者数・合格率は厚生労働省より公表後、掲載いたします。 合格基準について ケアマネジャー資格試験は、「介護支援分野」が25問、「保健医療福祉サービス分野」が35問の全60問出題されます。各分野で正答率70%以上が合格ラインですが、合格基準は試験内容の難易度により調整されます。 2024年度のケアマネ試験の合格基準点は、東京都を参考にすると、介護支援分野が18点、保健医療福祉サービス分野が25点で、2023年度よりも高くなっていました。 参照:東京都保健福祉局 第28回(2025年度)試験 総評(三幸福祉カレッジ講師 小林桂子) 第28回介護支援専門員実務研修受講試験全体の印象は、「例年通り」です。大きく合格基準点が動くことはないと予測されます。 次に分野別に内容を分析します。 【介護支援分野】やや難しかったとお感じなられた受験生が多かったと思います。例えば、問2「認知症基本法」、いつ出るか?いつ出るか?ついに出題!という感じでしたが、内容は難しく難問といえます。その他にも、問4、6、13、14、15、17は、三幸福祉カレッジの独自分析(自己採点サービス)の正答率が低いことから、難問といえます。 一方で、問18「介護認定審査会」、問19「課題分析標準項目」、問20「サービス担当者会議」、問22「基本チェックリスト」など、基本的な問題も多く出題されていました。そして、例年通り得点源の事例問題が2問出題されました。 今回は、難問が多かったため、難しい印象を持った受講生が多かったかと思いますが、長寿社会開発センター基本テキスト等を中心に学習を進め、過去問題を活用していれば得点できた問題が多かったと思います。 【保健医療サービスの知識等】例年通りの難易度で、他分野と比較すると易しかったのではないでしょうか。 難問といわれる出題がなかったことも、例年通りの傾向です。「サルコペニア」「フレイル」「パーソン・センタード・ケア」「アドバンス・ケア・プランニング」等のカタカナの専門用語を覚えていれば、容易に正答を導き出せる問題が多くありました。 また、覚えていなくとも、問35「感染症」選択肢5~エプロンやガウンは、節約のためできるだけ使い回しをする。という、一般常識の範囲で消去できる選択肢もありました。 サービス系の問題では、「介護老人保健施設」の出題がありませんでしたので、第29回では出題される可能性が高いと考えられます。 【福祉サービスの知識等】例年通りの出題項目でした。 高齢者福祉の基礎知識では、2年連続、問49「地域援助」が出題されました。それ以外にも問58「生活保護制度」、問59「成年後見制度」が出題され、こちらも定番の出題でした。 サービス系の問題では、基本方針を問う選択肢が目立ちました。問56「小規模多機能型居宅介護」は難問で、頭を抱えた受験生も多かったのではないでしょうか。自己採点サービスでは、正答率が25%と福祉サービスの中では、最も難問だったといえます。選択肢2と5で悩みましたね。それ以外は、定番の出題が多かったので、難易度としては例年通りといえます。 皆様多忙な中での受験、大変だったかと思います。まずは、ゆっくり休息をとってください。そして、今まで頑張って努力してきたご自身を労わってあげてくださいね。 この総評が、今年の試験内容の分析とともに、次回の受験を考えている皆様のご参考になれば幸いです。 ーーーーーーーーーーーーーーーーー 参考:第27回(2024年度)ケアマネジャー試験結果 2024年度合格率:32.1%(2023年度全国合格率:21.0%) 【合格基準点】1 介護支援分野 :18点2 保健医療福祉サービス分野:25点 参照元:厚生労働省第27回介護支援専門員実務研修受講試験の実施状況について 1.ケアマネ試験の受験者数・合格率推移 第27回(2024年度)介護支援専門員実務研修受講試験(ケアマネジャー試験)の受験者数は53,699名で、昨年よりも2,700名ほど少なくなっており、試験方法が変更になった2021年度以降、最も少ない受験者数となっています。 参照元:厚生労働省第27回介護支援専門員実務研修受講試験・受験者数 2.合格基準について ケアマネジャー資格試験は、「介護支援分野」が25問、「保健医療福祉サービス分野」が35問の全60問出題されます。各分野で正答率70%以上が合格ラインですが、合格基準は試験内容の難易度により調整されます。 介護支援分野が18点、保健医療福祉サービス分野が25点で、2023年度よりも高くなっていました。 ケアマネジャー試験に合格した後の手続き ケアマネジャーとして働くためには、試験に合格後、「実務研修の受講」および「資格登録」を行う必要があります。この3点が完了しないと、ケアマネ業務に就くことはできませんので、忘れないように手続きを進めましょう。 ①「介護支援専門員実務研修」を受講する 年に数回、各都道府県で実施されています。 15日間の講習+3日間の実務(87時間以上の研修)の受講を全日程出席して修了となりますので、必ず出席しましょう。 ②各都道府県の「介護支援専門員資格登録簿」へ登録 介護支援専門員実務研修を修了したら、3ヶ月以内に各都道府県の「介護支援専門員資格登録簿」へ登録申請を行わなければなりません。 申請先や必要書類は各都道府県によって異なりますので、詳細は合格通知に同封されている案内を確認しましょう。 ③介護支援専門員証の交付申請 ケアマネとして仕事をするためには、都道府県の知事が発行する介護支援専門員証の交付が必要となります。 介護支援専門員証の交付は、③の登録申請と同時に行うことができるため、あわせて申請しておくことをおすすめします(別途、手数料が必要) ※手数料や必要書類は都道府県によって異なりますので、必ず申請する地域の情報を確認してください おすすめ記事: >試験の受験から資格証交付までの流れを知りたい方 ケアマネジャーになるには?試験の受験資格や合格ラインについて徹底解説! >実際の試験問題の解説を聞いてみたい方 2024年度(第27回)ケアマネジャー試験解答速報 これから受験予定の方へ 三幸福祉カレッジでは、ケアマネジャー試験合格を目指す方のために、無料講習会を全国各地で実施しています。また、その無料講習会を動画でご視聴いただけます。合格のための、試験のポイントや合格するための勉強法をご紹介しています。 スマホやパソコンでいつでもどこでもご視聴いただけるので、ぜひご覧ください。

続きを見る > -

2025.10.14

2025.10.14試験情報

【10月12日公開】第28回(2025年度)ケアマネジャー試験 解答速報ケアマネジャー試験解答速報 2025年10月12日(日)に実施された介護支援専門員研修受講試験(ケアマネジャー試験)の解答速報を掲載します。(午後15時20分情報更新) ※三幸福祉カレッジ独自の予測解答です。予告なく変更になる場合があります。 参照:東京都保健福祉局 第28回(2025年度)試験 総評(三幸福祉カレッジ講師 小林桂子) 第28回介護支援専門員実務研修受講試験全体の印象は、「例年通り」です。大きく合格基準点が動くことはないと予測されます。 次に分野別に内容を分析します。 【介護支援分野】やや難しかったとお感じなられた受験生が多かったと思います。例えば、問2「認知症基本法」、いつ出るか?いつ出るか?ついに出題!という感じでしたが、内容は難しく難問といえます。その他にも、問4、6、13、14、15、17は、三幸福祉カレッジの独自分析(自己採点サービス)の正答率が低いことから、難問といえます。 一方で、問18「介護認定審査会」、問19「課題分析標準項目」、問20「サービス担当者会議」、問22「基本チェックリスト」など、基本的な問題も多く出題されていました。そして、例年通り得点源の事例問題が2問出題されました。 今回は、難問が多かったため、難しい印象を持った受講生が多かったかと思いますが、長寿社会開発センター基本テキスト等を中心に学習を進め、過去問題を活用していれば得点できた問題が多かったと思います。 【保健医療サービスの知識等】例年通りの難易度で、他分野と比較すると易しかったのではないでしょうか。 難問といわれる出題がなかったことも、例年通りの傾向です。「サルコペニア」「フレイル」「パーソン・センタード・ケア」「アドバンス・ケア・プランニング」等のカタカナの専門用語を覚えていれば、容易に正答を導き出せる問題が多くありました。 また、覚えていなくとも、問35「感染症」選択肢5~エプロンやガウンは、節約のためできるだけ使い回しをする。という、一般常識の範囲で消去できる選択肢もありました。 サービス系の問題では、「介護老人保健施設」の出題がありませんでしたので、第29回では出題される可能性が高いと考えられます。 【福祉サービスの知識等】例年通りの出題項目でした。 高齢者福祉の基礎知識では、2年連続、問49「地域援助」が出題されました。それ以外にも問58「生活保護制度」、問59「成年後見制度」が出題され、こちらも定番の出題でした。 サービス系の問題では、基本方針を問う選択肢が目立ちました。問56「小規模多機能型居宅介護」は難問で、頭を抱えた受験生も多かったのではないでしょうか。自己採点サービスでは、正答率が25%と福祉サービスの中では、最も難問だったといえます。選択肢2と5で悩みましたね。それ以外は、定番の出題が多かったので、難易度としては例年通りといえます。 皆様多忙な中での受験、大変だったかと思います。まずは、ゆっくり休息をとってください。そして、今まで頑張って努力してきたご自身を労わってあげてくださいね。 この総評が、今年の試験内容の分析とともに、次回の受験を考えている皆様のご参考になれば幸いです。 ーーーーーーーーーーーーーーーーー 参考:第27回(2024年度)ケアマネジャー試験結果 2024年度合格率:32.1%(2023年度全国合格率:21.0%) 【合格基準点】1 介護支援分野 :18点2 保健医療福祉サービス分野:25点 参照元:厚生労働省第27回介護支援専門員実務研修受講試験の実施状況について 1.ケアマネ試験の受験者数・合格率推移 第27回(2024年度)介護支援専門員実務研修受講試験(ケアマネジャー試験)の受験者数は53,699名で、昨年よりも2,700名ほど少なくなっており、試験方法が変更になった2021年度以降、最も少ない受験者数となっています。 参照元:厚生労働省第27回介護支援専門員実務研修受講試験・受験者数 2.合格基準について ケアマネジャー資格試験は、「介護支援分野」が25問、「保健医療福祉サービス分野」が35問の全60問出題されます。各分野で正答率70%以上が合格ラインですが、合格基準は試験内容の難易度により調整されます。 介護支援分野が18点、保健医療福祉サービス分野が25点で、2023年度よりも高くなっていました。 ケアマネジャー試験に合格した後の手続き ケアマネジャーとして働くためには、試験に合格後、「実務研修の受講」および「資格登録」を行う必要があります。この3点が完了しないと、ケアマネ業務に就くことはできませんので、忘れないように手続きを進めましょう。 ①「介護支援専門員実務研修」を受講する 年に数回、各都道府県で実施されています。 15日間の講習+3日間の実務(87時間以上の研修)の受講を全日程出席して修了となりますので、必ず出席しましょう。 ②各都道府県の「介護支援専門員資格登録簿」へ登録 介護支援専門員実務研修を修了したら、3ヶ月以内に各都道府県の「介護支援専門員資格登録簿」へ登録申請を行わなければなりません。 申請先や必要書類は各都道府県によって異なりますので、詳細は合格通知に同封されている案内を確認しましょう。 ③介護支援専門員証の交付申請 ケアマネとして仕事をするためには、都道府県の知事が発行する介護支援専門員証の交付が必要となります。 介護支援専門員証の交付は、③の登録申請と同時に行うことができるため、あわせて申請しておくことをおすすめします(別途、手数料が必要) ※手数料や必要書類は都道府県によって異なりますので、必ず申請する地域の情報を確認してください おすすめ記事: >試験の受験から資格証交付までの流れを知りたい方 ケアマネジャーになるには?試験の受験資格や合格ラインについて徹底解説! >実際の試験問題の解説を聞いてみたい方 2024年度(第27回)ケアマネジャー試験解答速報 これから受験予定の方へ 三幸福祉カレッジでは、ケアマネジャー試験合格を目指す方のために、無料講習会を全国各地で実施しています。また、その無料講習会を動画でご視聴いただけます。合格のための、試験のポイントや合格するための勉強法をご紹介しています。 スマホやパソコンでいつでもどこでもご視聴いただけるので、ぜひご覧ください。

続きを見る > -

2025.10.10

2025.10.10試験情報

【10月12日公開】第28回(2025年度)ケアマネジャー試験 解答速報ケアマネジャー試験解答速報 2025年10月12日(日)に実施された介護支援専門員研修受講試験(ケアマネジャー試験)の解答速報を掲載します。(午後15時20分情報更新) ※三幸福祉カレッジ独自の予測解答です。予告なく変更になる場合があります。 第28回(2025年度)試験 総評(三幸福祉カレッジ講師 小林桂子) 第28回介護支援専門員実務研修受講試験全体の印象は、「例年通り」です。大きく合格基準点が動くことはないと予測されます。 次に分野別に内容を分析します。 【介護支援分野】やや難しかったとお感じなられた受験生が多かったと思います。例えば、問2「認知症基本法」、いつ出るか?いつ出るか?ついに出題!という感じでしたが、内容は難しく難問といえます。その他にも、問4、6、13、14、15、17は、三幸福祉カレッジの独自分析(自己採点サービス)の正答率が低いことから、難問といえます。 一方で、問18「介護認定審査会」、問19「課題分析標準項目」、問20「サービス担当者会議」、問22「基本チェックリスト」など、基本的な問題も多く出題されていました。そして、例年通り得点源の事例問題が2問出題されました。 今回は、難問が多かったため、難しい印象を持った受講生が多かったかと思いますが、長寿社会開発センター基本テキスト等を中心に学習を進め、過去問題を活用していれば得点できた問題が多かったと思います。 【保健医療サービスの知識等】例年通りの難易度で、他分野と比較すると易しかったのではないでしょうか。 難問といわれる出題がなかったことも、例年通りの傾向です。「サルコペニア」「フレイル」「パーソン・センタード・ケア」「アドバンス・ケア・プランニング」等のカタカナの専門用語を覚えていれば、容易に正答を導き出せる問題が多くありました。 また、覚えていなくとも、問35「感染症」選択肢5~エプロンやガウンは、節約のためできるだけ使い回しをする。という、一般常識の範囲で消去できる選択肢もありました。 サービス系の問題では、「介護老人保健施設」の出題がありませんでしたので、第29回では出題される可能性が高いと考えられます。 【福祉サービスの知識等】例年通りの出題項目でした。 高齢者福祉の基礎知識では、2年連続、問49「地域援助」が出題されました。それ以外にも問58「生活保護制度」、問59「成年後見制度」が出題され、こちらも定番の出題でした。 サービス系の問題では、基本方針を問う選択肢が目立ちました。問56「小規模多機能型居宅介護」は難問で、頭を抱えた受験生も多かったのではないでしょうか。自己採点サービスでは、正答率が25%と福祉サービスの中では、最も難問だったといえます。選択肢2と5で悩みましたね。それ以外は、定番の出題が多かったので、難易度としては例年通りといえます。 皆様多忙な中での受験、大変だったかと思います。まずは、ゆっくり休息をとってください。そして、今まで頑張って努力してきたご自身を労わってあげてくださいね。 この総評が、今年の試験内容の分析とともに、次回の受験を考えている皆様のご参考になれば幸いです。 ーーーーーーーーーーーーーーーーー 参考:第27回(2024年度)ケアマネジャー試験結果 2024年度合格率:32.1%(2023年度全国合格率:21.0%) 【合格基準点】1 介護支援分野 :18点2 保健医療福祉サービス分野:25点 参照元:厚生労働省第27回介護支援専門員実務研修受講試験の実施状況について 1.ケアマネ試験の受験者数・合格率推移 第27回(2024年度)介護支援専門員実務研修受講試験(ケアマネジャー試験)の受験者数は53,699名で、昨年よりも2,700名ほど少なくなっており、試験方法が変更になった2021年度以降、最も少ない受験者数となっています。 参照元:厚生労働省第27回介護支援専門員実務研修受講試験・受験者数 2.合格基準について ケアマネジャー資格試験は、「介護支援分野」が25問、「保健医療福祉サービス分野」が35問の全60問出題されます。各分野で正答率70%以上が合格ラインですが、合格基準は試験内容の難易度により調整されます。 介護支援分野が18点、保健医療福祉サービス分野が25点で、2023年度よりも高くなっていました。 参照:東京都保健福祉局 3.第27回(2024年度)試験 総評(三幸福祉カレッジ講師 小林桂子) 第27回介護支援専門員実務研修受講試験全体の印象は、「顕著な易化」です。法改正年でもありましたので、難化の予想もありましたが、第27回は、びっくりするほど易しい問題が多く出題されていました。「3つ選べ」が増加したことも易化した要因の1つかと考えられます。したがって、合格基準は上がることが予測されます。次に、分野別に内容を分析します。 【介護支援分野】問題1から、介護保険制度の基礎知識というよりは、社会情勢の変化を問われる問題が出題されました。そして、暗記していたがどうかが問われる問題が(問題7、13、17、19)の4問出題されました。基本的知識でしたので、覚えていた受験生は容易に正答を導きだせたかと思います。三幸福祉カレッジ独自分析(自己採点サービス)では、問題15「介護保険審査会」の問題が、正答率26%と最も低い正答率となりました。介護保険審査会は、頻出項目であり、過去にも出題実績が多くあるので、得点したい問題でした。第27回は、事例問題が3問⇒2問へ減少しましたが、事例問題の難易度は例年通りといえるでしょう。【保健医療サービスの知識等】難問奇問の出題なく、基本的な知識を問う問題ばかりでした。適切なものを3つ選べ形式が多く、5択の中で、誤りの選択肢の2つを容易に消去できるような問題ばかりでしたので、受験生の多くが簡単だったという印象をもったと思います。よって、平均点も高くなると考えられます。三幸福祉カレッジの独自分析(自己採点サービス)でも、現在のところ正答率が90%と高い数値が出ています。次回第28回も基本的な問題が出題されることが予測されますので、次年度の対策としては、過去問題に繰り返し取り組むことが必須です。【福祉サービスの知識等】3分野の中では、一番難しかったという印象をもった受験生も多いかも知れません。例年通りの出題内容ではありましたが、問題50からのサービスは、人員基準や運営基準の詳細が問われた問題も多く出題されました。これが難しいという印象に繋がったのではないかと考えられます。関連諸制度は、生活保護制度や成年後見制度と例年通りの出題傾向でしたので、保健医療サービスの知識等同様に、次年度の対策としては、過去問題に繰り返し取り組むことからはじめるとよいでしょう。 ケアマネジャー試験に合格した後の手続き ケアマネジャーとして働くためには、試験に合格後、「実務研修の受講」および「資格登録」を行う必要があります。この3点が完了しないと、ケアマネ業務に就くことはできませんので、忘れないように手続きを進めましょう。 ①「介護支援専門員実務研修」を受講する 年に数回、各都道府県で実施されています。 15日間の講習+3日間の実務(87時間以上の研修)の受講を全日程出席して修了となりますので、必ず出席しましょう。 ②各都道府県の「介護支援専門員資格登録簿」へ登録 介護支援専門員実務研修を修了したら、3ヶ月以内に各都道府県の「介護支援専門員資格登録簿」へ登録申請を行わなければなりません。 申請先や必要書類は各都道府県によって異なりますので、詳細は合格通知に同封されている案内を確認しましょう。 ③介護支援専門員証の交付申請 ケアマネとして仕事をするためには、都道府県の知事が発行する介護支援専門員証の交付が必要となります。 介護支援専門員証の交付は、③の登録申請と同時に行うことができるため、あわせて申請しておくことをおすすめします(別途、手数料が必要) ※手数料や必要書類は都道府県によって異なりますので、必ず申請する地域の情報を確認してください おすすめ記事: >試験の受験から資格証交付までの流れを知りたい方 ケアマネジャーになるには?試験の受験資格や合格ラインについて徹底解説! >実際の試験問題の解説を聞いてみたい方 2024年度(第27回)ケアマネジャー試験解答速報 これから受験予定の方へ 三幸福祉カレッジでは、ケアマネジャー試験合格を目指す方のために、無料講習会を全国各地で実施しています。また、その無料講習会を動画でご視聴いただけます。合格のための、試験のポイントや合格するための勉強法をご紹介しています。 スマホやパソコンでいつでもどこでもご視聴いただけるので、ぜひご覧ください。

続きを見る > -

2025.07.16

2025.07.16試験情報

【最新版】第38回(2026年1月実施)介護福祉士国家試験情報 試験日からパート合格、受験手続の方法まで写真付きで解説第38回(2026年1月実施)介護福祉士国家試験情報 試験日からパート合格、受験手続の方法まで写真付きで解説 第38回(令和7年度)介護福祉士国家試験の試験概要が発表されました。第38回からパート合格が導入されます。試験の概要と受験手続について解説します。 1.第38回(令和7年度) 介護福祉士国家試験 試験概要 第38回(令和8年度)の介護福祉士国家試験の概要(予定)は以下の通りです。 試験日 2026年(令和8年)1月25日(日曜日) 受験場所 筆記試験(35試験地) 北海道、青森県、岩手県、宮城県、秋田県、福島県、群馬県、埼玉県、千葉県、東京都、神奈川県、新潟県、石川県、長野県、岐阜県、静岡県、愛知県、京都府、大阪府、兵庫県、和歌山県、鳥取県、島根県、岡山県、広島県、香川県、愛媛県、高知県、福岡県、長崎県、熊本県、大分県、宮崎県、鹿児島県、沖縄県 「受験の手引」の取り寄せ開始時期 2025年 (令和7年)6月27日〜9月3日(水曜日)23時59分59秒まで 試験センターのホームページは「こちら」 受験申込期間 2025年(令和7年)8月6日(水曜日)から9月5日(金曜日)まで ※ 初めて受験申し込みをする方、過去の試験で確定した証明書を提出していない方は、あらかじめ受験の申し込みに必要な書類「受験の手引」を取り寄せる必要があります。 合格発表日 2026年(令和8年)3月16日(月曜日) 参照:公益財団法人 社会福祉振興・試験センター「介護福祉士国家試験 試験概要」 2.パート合格(合格パートの受験免除)がスタート! 第38回(2026年1月実施)から、パート合格が導入されます。 これまでの介護福祉士国家試験は、全科目の総得点が合格基準点を超えていれば合格でしたが、第38回試験から、13科目を3分割し、分割したパートごとに合否を判定します。不合格のパートがあった方は、翌年は合格したパートの受験は免除され、不合格のパートのみ受験できるようになります。(合格したパートは2年間有効) ▼パート合格制度の現行との違い ▼分割パターンの考え方 引用:厚生労働省「介護福祉士国家試験におけるパート合格(合格パートの受験免除)の導入について 3.「受験の手引」の取り寄せから受験申し込みまでの流れ 介護福祉士国家試験の受験手引きの取り寄せから受験の申し込みまでの流れは以下の通りです。 STEP1:「受験の手引」を取り寄せる STEP2:必要な書類を取り寄せる STEP3:試験センターに提出する STEP1:「受験の手引」を取り寄せる (1)ホームページで請求する 7月上旬に請求窓口が開設され、9月3日(水曜日)23時59分59秒まで請求できます。 試験センターのホームページは「こちら」 遅くとも受験申込期間締め切り9日前の8月25日(月曜日)までに請求しましょう。 <注意事項> ・EPAルートで受験を申し込む場合は、EPA用の『受験の手引』を取り寄せる必要があります。 ・「受験の手引」は、1人につき1部のみ請求できます。 STEP2:必要な書類を揃える 必要な書類は受験資格区分により異なるため、「受験の手引」がお手元に届き次第、自身が該当する必要書類を今一度確認しましょう。 以下、「区分2」実務経験ルート(実務経験3年以上+実務者研修修了の受験資格をお持ちの方)が必要な書類を紹介します。 ・受験申込書 まずは、名前・住所などの個人情報を記入します。 「希望試験地」は、住んでいる都道府県の□を塗りつぶしてください。 「受験資格区分」は、“区分2”を塗りつぶします。 外国籍の方は、「ふりがな付き問題用紙の使用」と「試験時間延長の希望」も記入します。 最後に申込日を書いたら、申込書は完成です。 ・受験手数料払込受領証貼付用紙 この書類には、受験料の払込票がついています。コンビニで受験料を支払います。受験料は18,380円です。 コンビニで受験料を支払ったら、**「A払込受領証」**を貼り付けます。 その下に、名前・携帯電話番号・勤務先の電話番号を記入したら完成です。 ・受験用写真等確認票 この書類には、**証明写真(縦4.5cm × 横3.5cm)**が必要です。 写真の裏に名前を書いて、貼り付けましょう。 名前と生年月日を記入し、「区分2」と提出する書類を塗りつぶします。 ・実務者研修修了証明書または実務者研修修了見込証明書 実務者研修を修了した学校から郵送などで送られてきます。 国家試験の申込み期間内に実務者研修が修了しない方には、「実務者研修修了見込証明書」が届くので、受験申し込みにはこちらを使用しましょう。 ・実務経験(見込)証明書 この書類は、勤務先が作成するものです。職場の方に依頼して作成してもらいましょう。 過去に別の施設や事業所で働いていた方は、その施設や事業所にも依頼してください。 実務経験証明書は、試験センターのホームページで作成することができます。 作成はこちら ・従事日数内訳(見込)証明書 こちらも勤務先が作成します。 ただし、同じ期間に複数の施設や事業所で働いていた方(ダブルワークで働いていた方)のみ提出が必要です。 それ以外の方は、作成不要です。 作成はこちら ・外国籍等確認書類貼付用紙 この書類は、特定技能や技能実習で働いている外国人の方が提出します。 ふりがな付き問題用紙の使用及び試験時間延長の「希望する」を塗りつぶしてください。 名前と生年月日、国籍を記入します。 在留カードのコピーを貼り付けてください。 STEP3:試験センターに提出する 必要書類が揃えたら、「受験の手引」に同封されている封筒に入れ、受験申込受付期間内(8月6日(水曜日)~9月5日(金曜日))に郵送しましょう。 ※郵送する際は、郵便局の窓口にて簡易書留として送付を依頼しましょう。 再受験者はインターネットで受験申込が可能 過去の試験で、受験票を受け取った方のうち、確定した証明書を提出した方(受験資格が確定している方)は、パソコンやスマートフォン、タブレットなどからインターネットによる受験申し込みが可能です。 インターネットで受験申し込みすると以下のメリットがあります。 ・「受験の手引」の請求をする必要がない ・受験申し込みなどの郵送料がかからない ・顔写真をプリントする必要がない ・受験手数料の支払いには、クレジットカードもしくはコンビニエンスストア決済による選択が可能 ・受験の申し込みが完了した後の住所や氏名の変更が簡単 ※なお、過去の試験の「試験回」「受験番号」が分からない方や、インターネットによる受験申し込みが可能か分からない方は、7月以降早めに(遅くとも8月31日までに)試験センターに問い合わせましょう。 社会福祉振興・試験センター 試験室 電話番号:03-3486-7521 受付時間:9時30分~17時00分(土曜・日曜・祝日を除く) 引用:公益財団法人 社会福祉振興・試験センター「介護福祉士国家試験 過去に試験の受験申し込みをしたことがある方」https://www.sssc.or.jp/kaigo/tetsuzuki_03.html 3. 介護福祉士国家試験に合格した後の流れ 介護福祉士国家試験に合格した後は、まず「介護福祉士登録申請」が必要です。申請を行わなければ登録証が手元に届かないので忘れずに行いましょう。 STEP1:必要書類を簡易書留で提出する ・登録申請書 ・登録免許税「収入印紙」の原本※登録証明書に貼り付けること(登録免許税9,000円) ・貼付用紙 ・登録手数料「振替払込受付証明書(お客さま用)の原本※貼付用紙に貼り付けること(登録手数料3,320円) ・下記いずれかの書類1通 戸籍の個人事項証明書の原本 戸籍抄本の原本 本籍地が記載された住民票の原本 STEP2:試験センターで受理 試験センターで受理後に審査が行われ、登録簿へ登録されます。 STEP3:登録証の交付 提出された書類に不備がないことが確認されたら、1カ月程度で登録証が発送されます。 なお、1カ月以上経過しても登録証が届かない場合は、試験センターへ送付した際の簡易書留郵便物受領書を用意した上で、試験センターへ電話で問い合わせしましょう。 【まとめ】 第36回(令和5年度)介護福祉士国家試験について、手引に沿った受験申込手続き方法をご紹介しました。 「受験の手引」を取り寄せしてから受験の申込期限までは、あまり時間がありません。 特に、仕事をしながら介護福祉士国家試験を受験する方は、日々の慌しさで申込期限を忘れてしまうことがないように注意しましょう。

続きを見る > -

2025.05.22

2025.05.22試験情報

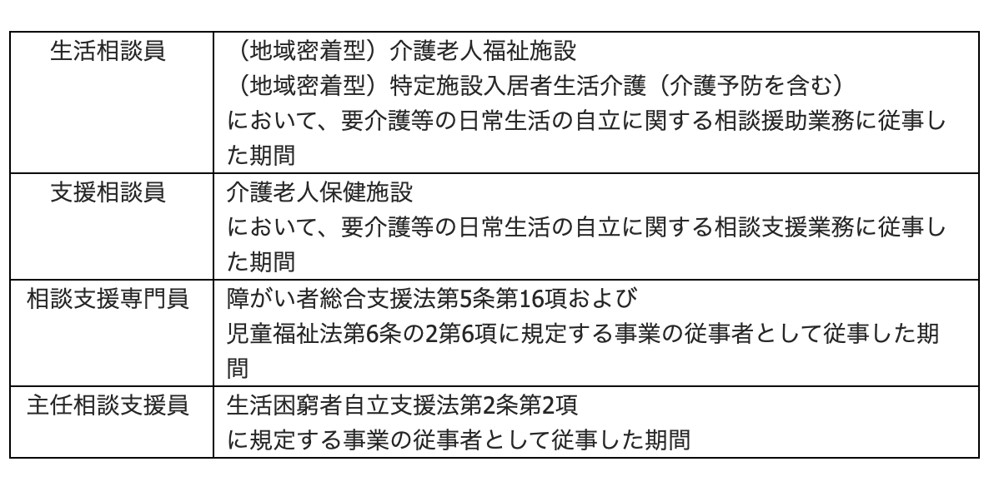

【2025年度版】ケアマネジャー(介護支援専門員)試験概要2025年度(第28回)ケアマネジャー試験概要 2025年度のケアマネジャー試験の試験日が発表されました。受験予定の方は受験手続も漏れのないようにしましょう。 1.ケアマネジャー試験・合格発表日程について 試験日と合格発表日は全国共通ですが、受験の申し込み期間は都道府県によって異なります。 【試験日程】2025年10月12日(日) 【合格発表】2025年11月25日(火)予定 【受験申込期間】2025年6月2日(月)~6月30日(月) ※東京都の場合(都道府県によって異なります) 【問題数/試験時間】60問/120分 【受験手数料】12,400円(その他、振込手数料として別途148円が必要) ※東京都の場合(都道府県によって異なります。) 2.ケアマネジャーの試験の受験資格 ▼受験要件 ①保健・医療・福祉に係る法定資格保有者 ②相談援助業務の経験が5年以上ある者 以下で、ケアマネジャー試験の受験資格の詳細を解説します。 ①保健・医療・福祉に係る法定資格保有者 下記の国家資格を保有し、その資格に基づき当該資格に係る業務に通算5年以上、かつ日数が900日以上従事した人が対象です。 医師、歯科医師、薬剤師、保健師、助産師、看護師、准看護師、理学療法士、作業療法士、社会福祉士、介護福祉士、視能訓練士、義肢装具士、歯科衛生士、言語聴覚士、あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゅう師、柔道整復師、栄養士(管理栄養士を含む)、精神保健福祉士 例えば、介護の仕事が未経験であり無資格の人の場合は、3年以上の実務経験と実務者研修の修了を経て介護福祉士を取得。 その後、さらに5年以上の実務経験を経れば、ケアマネジャーの試験の受験資格を得ることができます。 ②相談援助業務の経験が5年以上ある 下記に定める相談援助に従事する人が、当該業務に通算して5年以上、かつ日数が900日以上従事した人が対象です。 ※なお、業務に従事した期間は、ケアマネジャーの試験の前日までが有効となっています。 そのため、試験の申し込み時点で要件を満たしていなくても、受験は可能です。 その際は、申し込み時に「実務経験見込証明書」の提出が必要となります。 3.過去のケアマネ試験の受験者数・合格率推移 第27回(2024年度)介護支援専門員実務研修受講試験(ケアマネジャー試験)の受験者数は53,699名で、昨年よりも2,700名ほど少なくなっており、試験方法が変更になった2021年度以降、最も少ない受験者数となっています。一方で合格者数は最も多い17,228名で、合格率も32.1%で2021年度以降最も高い結果となりました。 参照元:厚生労働省第27回介護支援専門員実務研修受講試験・受験者数 4.合格基準について ケアマネジャー資格試験は、「介護支援分野」が25問、「保健医療福祉サービス分野」が35問の全60問出題されます。 各分野で正答率70%以上が合格ラインですが、合格基準は試験内容の難易度により調整されます。 2024年度のケアマネ試験の合格基準点は、東京都を参考にすると、介護支援分野が18点、保健医療福祉サービス分野が25点で、2023年度よりも高くなっていました。 参照:東京都保健福祉局 5.ケアマネジャー試験合格から資格取得までの流れ ケアマネジャー試験を合格しただけでは、ケアマネジャーとしての業務を行うことはできません。 合格後は、都道府県ごとに実施される介護支援専門員実務研修を受講、および都道府県への登録が必要です。資格取得までの流れを紹介します。 ①「介護支援専門員実務研修」を受講する 年に数回、各都道府県で実施されています。 15日間の講習+3日間の実務(87時間以上の研修)の受講を全日程出席して修了となりますので、必ず出席しましょう。 ②各都道府県の「介護支援専門員資格登録簿」へ登録 介護支援専門員実務研修を修了したら、3ヶ月以内に各都道府県の「介護支援専門員資格登録簿」へ登録申請を行わなければなりません。 申請先や必要書類は各都道府県によって異なりますので、詳細は合格通知に同封されている案内を確認しましょう。 ③介護支援専門員証の交付申請 ケアマネとして仕事をするためには、都道府県の知事が発行する介護支援専門員証の交付が必要となります。 介護支援専門員証の交付は、③の登録申請と同時に行うことができるため、あわせて申請しておくことをおすすめします(別途、手数料が必要) ※手数料や必要書類は都道府県によって異なりますので、必ず申請する地域の情報を確認してください おすすめ記事: >試験の受験から資格証交付までの流れを知りたい方 ケアマネジャーになるには?試験の受験資格や合格ラインについて徹底解説! >実際の試験問題の解説を聞いてみたい方 2024年度(第27回)ケアマネジャー試験解答速報 5.これから受験予定の方へ 三幸福祉カレッジでは、ケアマネジャー受験対策講座を募集しています。福祉専門校の講師が監修した教材だから合格率も全国平均を大きく上回る実績があります。働きながら受験勉強をしている方、何から勉強したらいいかわからないかたにおすすめの講座です。

続きを見る > -

2025.03.25

2025.03.25試験情報

【速報】第37回(2025年1月実施)介護福祉国家試験合格発表!合格率や合格者数・合格基準をご紹介第37回介護福祉士国家試験の合格率は78.3% でした。 前回の試験から4.5ポイント減少し、2年ぶりに80%を下回る合格率でした。 1.第37回(2025年1月実施)介護福祉士国家試験の合格率は78.3% 第37回(2025年1月実施)介護福祉士国家試験は、2025年1月26日(日)に行われ、受験者75,387人に対し合格者は58,992人で合格率は78.3%という結果でした。 受験者数は前回の試験より792人減少し、合格者数も3,547名減少しました。 過去5年間の合格率の推移をみると、受験者数、合格者数ともに最も少なくなっています。 また、合格率も3年ぶりに80%を切る結果となっています。 出典:厚生労働省「介護福祉士国家試験の受験者・合格者の推移」 2.合格基準 合格基準は以下の通りです。 1. 総得点125点に対し、得点70点以上の者 2. 1を満たし、試験科目11科目群すべてにおいて得点があること 4つの領域の知識・技術について横断的に問う問題が事例形式で出題されます。 合格基準は通常、総得点125点の60%程度で75点が目安とされていましたが、第37回は得点70点以上が合格基準となり、昨年よりも合格基準が高くなっていました。 参考:厚生労働省「第36回介護福祉士国家試験の合格基準及び正答について」 3.国家試験合格後の手続き方法 国家試験の合格者には、合格証書と一緒に「登録申請書・登録の手引」が同封されています。 手引きに従って速やかに手続きを行い、「資格登録」を済ませましょう。 ①必要書類を簡易書留で提出する 下記書類を準備し、必ず簡易書留で郵送しましょう。 ①登録申請書 ②登録免許税「収入印紙」の原本 ③貼付用紙 ④登録手数料「振替払込受付証明書(お客さま用)」の原本 ⑤下記いずれかの書類1通 ・ 戸籍の個人事項証明書の原本 ・ 戸籍抄本の原本 ・「本籍地を記載した」住民票の原本 ②試験センターで受理 試験センターで受理後、審査が行なわれ登録簿へ登録されます。 ③登録証の交付 提出された書類に不備がなければ、1ヶ月程度で登録証が発送されます。 参考:第36回(令和5年度)介護福祉士国家試験の受験手続の方法について写真付きで解説 4.【キャリアアップ目指す方必見】介護福祉士求人を見る3つのポイント 介護福祉士合格後、キャリアアップをめざして転職を検討されている方も多いのではないでしょうか。 合格後、キャリアアップをめざしている方は、一度求人を見てみましょう。 ポイント1✨月給の金額 介護福祉士を取得することにより、基本給のアップや、資格手当や待遇改善手当による給与アップが期待できます。 また、将来的にキャリアアップし管理職などに就くことができれば更なる収入アップの可能性もあります。 経験年数などにより給与は変わってきますが、現在の月給と比較してみてください。 ポイント2✨賞与の支給額 介護福祉士を取得したことで、賞与の掛け率が増え、支給額が増える求人もあります。 月給だけでなく、賞与も含めた年収ベースで考えることも大切です。 ポイント3✨キャリアアップ支援 将来は管理者の仕事に就きたいと介護福祉士を取得された方も多いのではないでしょうか。 介護福祉士として実務経験を積むことで、介護支援専門員(ケアマネジャー)を目指すこともできます。 希望の求人にキャリアアップのための支援があるかも確認するとよいでしょう。

続きを見る >

MENU