-

2021.10.19

2021.10.19その他

オンラインセミナー参加方法オンラインセミナー参加方法 1.事前にZoomのアプリをダウンロードしておいてください。 <スマホの方> Android の方は「Google play」、iPhoneの方は「App Store」で検索欄に「Zoom」と入力し、ダウンロードしてください。 <PCの方> 以下URLにアクセスいただきダウンロードしてください。 https://zoom.us/support/download 2.「Zoomミーティング参加URL」からご参加下さい。アクセスされていることを確認次第、参加の承認をさせていただきます。 ▼ダウンロードに関するマニュアル▼ https://www.create-ts.com//kaigo/wp-content/uploads/sites/3/2020/07/2b575ec670db82720d3f3abbcc4189f9.pdf ▼Zoomで参加できるかテストする▼ 手順 1.http://zoom.us/testにアクセスする 2.ブルーの「参加」をクリックしてZoomを起動する 3.デバイステストの結果がすべて正常であれば当日も問題なくご参加いただけます。 皆さんのご参加ぜひお待ちしております!

続きを見る > -

2021.10.18

2021.10.18介護コラム

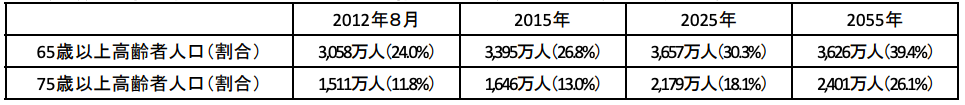

2025年問題とは?これからの介護職に求められるものみなさんは、昨今話題になっている「2025年問題」というワードをご存知でしょうか。 日本が超高齢化社会を迎えようとしているという話は、たびたび耳にされているかと思いますが、約3年後には、この「2025年問題」が現実のものとなって、雇用や医療・福祉など、さまざまな形で私たちの身に降りかかってくると言われています。 では具体的にどのような影響を及ぼし、どのような対策をすべきなのか。 この記事では特に問題視されている「介護」に焦点を当て、2025年問題を紐解いていきます。 2025年問題の概要 2025年問題とは、第一次ベビーブーム(1947〜1949年)に生まれた「団塊の世代」と呼ばれる人たちが後期高齢者(75歳)になることで起こるさまざまな問題のことを指します。 具体的には、2025年には75歳以上の後期高齢者人口が2,179万人に達すると推計されており、その割合は全人口に対して18.1%と決して少ない数字ではありません。 <参考>厚生労働省「今後の高齢者人口の見通しについて」 「前期高齢者(65歳〜74歳)」を含めると、65歳以上の高齢者数は3,657万人となり、その比率はなんと30.3%。 まさに若者2.4人で1人の高齢者を支える時代が、もうすぐそこまで来ているのです。 <参考>厚生労働省「今後の高齢者人口の見通しについて」 2025年問題が社会に与える影響 では、具体的にどのような社会問題が挙げられているのでしょうか。 後期高齢者が急増することによって、企業の人材不足や医療費の増大が注目されていますが、実はそれ以外にも課題は山積みなのです。 ここでは介護業界で考えられる2025年問題を3つ挙げてみました。 介護業界の2025年問題 ①人材不足 厚生労働省が発表したデータによると、2025年度には約243万人の介護職員が必要となることがわかりました。 <参考>厚生労働省「第8期介護保険事業計画に基づく介護職員の必要数について」 これは2019年度時点で在職していると発表された211万人よりも+約32万人確保する必要があり、年間5.3万人ずつ介護職員が増えなければ追いつきません。 現在の日本は高齢化だけでなく、少子化も大きな問題となっているため、介護を必要としている人が増加をたどる一方で労働者が減る少子高齢化の影響は、他業種と比べても深刻と言えるでしょう。 ②高齢者の貧困問題 内閣府が発表する以下の表を見ると、男女ともに年齢が上がるにつれて貧困率が増しており、総じて男性よりも女性の貧困率は高く、その差は高齢期になるとさらに拡大していることがわかります。 <参考>内閣府「2、高齢者の経済状況」 その要因として考えられるのは、「単身世帯の増加」ではないでしょうか。 単身世帯は夫婦世帯に比べて、公的年金の平均受給額が少なくなるにも関わらず、住居費や光熱費、食費など1人当たりの生活コストは上がると言われております。 人生100年時代において「働けないのにお金がない」といった高齢者が増えることは、今後あらゆる社会問題に発展すると言えるでしょう。 ③独居老人の増加 一人暮らしをする高齢者が増えることで問題になるのは、お金の話だけではありません。 例えば、認知症。 以下の「65歳以上の認知症高齢者数と有病率の将来推計」についてみると、2012年は認知症高齢者数が462万人と、65歳以上の高齢者の約7人に1人でしたが、2025年には約5人に1人になるとの推計されています。 <参考>厚生労働省「認知症高齢者数の推計」 もし親が突然に認知症になったら、あなたはどうしますか。 今後ますます高齢化が進む中で、すんなり施設へ入居したり、希望通りにデイサービスを利用できるとは限らず、親を見守るために働き方を変えたり、仕事を辞める選択をする人が増えるかもしれません。 介護人材確保のための取り組み 介護業界における人材不足を解消すべく、政府もさまざまな取り組みを進めています。 例えば、2019年10月に「勤続10年以上の介護福祉士」を基本に月8万円以上の給与アップもしくは年収440万円以上に設定するといったルールを持つ「特定処遇改善加算」制度が導入されたことで平均給与額が上がっていることがわかりました。 <参考>三幸福祉カレッジ「介護福祉士になれば給料はどのくらい上がる?気になるお金事情について」 また介護福祉士を目指す学生へ、養成施設等を卒業後に資格を取得し、対象となる介護等業務に一定期間従事した場合、貸付金の返還が免除となる「修学資金貸付」が設けられたり、一旦介護現場を退いた人への再就職準備金貸付などもあります。 2025年問題に向けて介護職がやるべきこと 日本の高齢者問題は今後ますます複雑化し、包括的なケアが必要になることは間違いありません。 その中で特に介護職は幅広い専門知識を持つ人材が求められます。なぜなら、相手は機械ではなく心を持つ人間だから。 介護業界の人材不足が叫ばれ始めて長くなりますが、それは人数さえ揃えば良いわけではなく、正しい知識を持ち、誠実な対応で高齢者やその家族に接することができる人材が求められるからこそ、一筋縄ではいかないのかもしれません。 まとめ 介護職は無資格・未経験でもスタートできるため、何歳からでも挑戦しやすいことが魅力の1つとなっていますが、専門知識を身につけておくことで、1ランク上の関わりや提案を実行できるでしょう。 また資格を取得することで、昇進や給与アップも期待することができます。 三幸福祉カレッジでは、介護のスタート資格である「介護職員初任者研修」や介護福祉士の受験資格にもなっている「介護福祉士実務者研修」、また「介護福祉士受験対策講座」や「ケアマネジャー受験対策講座」など年に1度しかない試験の勉強を効率よく行うことができる講座もご用意しております。 ライフスタイルに合わせて、通信通学から勉強方法を選ぶことも可能ですので、まずは近くの教室を探してみましょう!

続きを見る > -

2021.10.10

2021.10.10試験情報

【解答速報】2021年度(第24回)ケアマネ試験解答速報・解説動画(10/10公開)2021年10月10日(日)に実施された、介護支援専門員実務研修受講試験(ケアマネジャー試験)の解答速報を掲載いたします。 掲載日:2021年10月10日(日)(※試験当日公開) ▼2021年度介護支援専門員実務研修受講試験解答速報 【解答速報について】 解答速報は、三幸福祉カレッジの試験対策チームの予想解答になります。 解答に関する質問はお受けしておりません。 また、予告なく内容を変更する場合がございます。 試験の実施機関による合格基準点・合否などの試験結果について保証するものではありません。最終的な合否判定は、実施機関からの発表をお待ちください。 ▼解答速報解説動画 【解答速報動画内容】 ・合格基準点の確認 ・ピックアップ問題解説 ・分野別回答一覧 介護支援分野 保健医療福祉サービス分野 過去の合格基準点 ケアマネジャー資格試験は、「介護支援分野」が25問、「保健医療福祉サービス分野」が35問の全60問出題されます。 各分野で正答率70%以上が合格ラインですが、合格基準は試験内容の難易度により調整されます。 三幸福祉カレッジ ケアマネジャー無料オンライン講習会(無料動画) 三幸福祉カレッジでは、ケアマネジャー試験合格を目指す方のために、無料講習会を全国各地で実施しています。 その無料講習会を動画でご視聴いただけます。 合格のための、試験のポイントや合格するための勉強法をご紹介しています。 スマホやパソコンでいつでもどこでもご視聴いただけるので、ぜひご覧ください。 動画は2021年度版です。 2022年度の無料オンライン講習会は後日アップ予定です。 <無料オンライン講習会内容> 1.介護支援専門員(ケアマネジャー)の資格とは 2.介護支援専門員(ケアマネジャー)の試験に向けて 3.三幸福祉カレッジの講義を受けてみよう 4.三幸福祉カレッジ試験対策講座のご紹介 5.実際の本試験問題を体験してみよう ▼無料オンライン講習会イメージ 講師:三幸福祉カレッジ 小林桂子 三幸福祉カレッジ ケアマネジャー受験対策講座 三幸福祉カレッジでは、試験対策チームが毎年の試験の傾向を徹底的に分析したオリジナル教材を使用し実施する、受験対策講座があります。 直接講師からの指導を受けたい方にオススメ 通学コース 完全マスターコース 通学日数 11日間 受講料 150,000円(税込165,000円 <コースのポイント> ・講義+演習+解説を繰り返し行うことで、各分野を一つ一つ攻略していきます。 ポイント速習コース 通学日数 5日間 受講料 67,000円(税込73,700円) <コースのポイント> ・各分野のポイントを講師の解説と演習を繰り返し行うことで、自宅学習の効果をさらに高めることができます。 自宅で効率よく学習したい方にオススメ 通信コース Web学習コース 学習方法 スマホ・パソコンで解答 受講料 25,000円(税込27,500円) <コースのポイント> ・三幸福祉カレッジのオリジナル教材の約1,300問をご自身のスマホ・PCで繰り返し回答できます。 解答・解説がすぐにわかるので、知識の定着につながります。 筆記通信コース 学習方法 自宅でマークシート問題を解答 受講料 33,000円(税込36,300円) <コースのポイント> ・三幸福祉カレッジオリジナル教材で実践と同じマークシート問題を約1,300問対策できます。 演習問題は採点センターに郵送し、解答解説と苦手分野解説が返送されるので、自分の苦手を把握しながら学習を進めることができます。 三幸福祉カレッジは、ケアマネジャーを目指す皆さんを応援しています。一緒に頑張りましょう。

続きを見る > -

2021.10.08

2021.10.08試験情報

2022年度(第25回)ケアマネ試験受験対策の確認事項と今後の流れ2022年度(第25回)の介護支援専門員実務研修受講(ケアマネ)試験が、2022年10月9日(日)に行われます。 ケアマネジャーになるためには、受験資格を満たしたうえで、年に一回実施される「介護支援専門員実務研修受講試験」に合格しなければなりません。 この記事では、2022年度(第25回)試験に向けて、今からどのように準備を進めていけばいいのかをわかりやすく解説していきます。 介護支援専門員は、国家資格ではなく公的資格であり、試験は各都道府県が管轄、実施しています。 ケアマネジャー(介護支援専門員)とは 一般的には「ケアマネ」「ケアマネージャー」と呼ばれていますが、正式名称は「介護支援専門員」といいます。 介護サービスを必要としている人とサービスを提供する事業所をつなぐ大切な役割で、ご利用者様やご家族が「どんなサービスを必要としているのか」というニーズを把握し、適切な介護保険サービスが受けられるようケアプランを作成するお仕事です。 ケアマネは介護保険制度のプロとも呼ばれており、専門的な知識をもって利用者様に救いの手を差し伸べる大きな存在ともいえます。 具体的な仕事内容 ①要介護認定に関する業務 ・申請の代行 ・認定調査の受託(市町村からの委託を受け、認定を受ける方のお宅へ訪問調査に伺います) ②介護支援サービスに関する業務 ・課題分析(アセスメント) ・介護サービス計画(ケアプラン)の作成 ・サービスの仲介や実施管理 ・サービス提供状況の継続的な把握および評価 ③給付管理に関する業務 ・支給額限度額の確認と利用者負担額の計算 ・サービス利用票、サービス提供票の作成 ・給付管理票の作成と提出 人気の理由BEST3 ①平均給与額が高い 一般的にケアマネジャー(介護支援専門員)は、介護職の中でも比較的給与が高い職種と言われています。 参考:介護職員の平均給与額等(月給・常勤の者),サービス種類別,保有資格別(処遇改善加算(Ⅰ)~(Ⅴ)を取得している事業所)(166ページ目に記載) その要因として挙げられるのは、資格手当による給与加算でしょう。 ケアマネジャーの受験資格には、「特定の業務を通算して5年以上かつ900日以上おこなった者」という条件があり、その1つの「法定資格所有者」には社会福祉士や介護福祉士といった介護資格が含まれています。 したがって、ケアマネジャーは介護支援専門員以外にも手当のつく資格を取得していることが多く、結果的に他の介護職よりも給与が高いという結果になっているようです。 ②介護の資格や経験を活かすことができる ケアマネジャーを受験するためには、特定の業務を通算して5年以上かつ900日以上おこなう必要があります。 この「特定の業務」に値する資格・業務が2018年(第21回)からさらに限定されたことによって、受験できる対象者が大幅に減る結果となりました。 参考:厚生労働省「第23回介護支援専門員実務研修受講試験の実施状況について」 これにより「特定の業務」に該当し、業務に従事している日数を満たしている人にとっては、受験のみならず、就職先の同じポストを狙うライバルが減り、ケアマネジャーという資格の価値がさらに高まったと言えるでしょう。 自身が長く従事してきた介護の経験や資格を活かしながら、別の職種へステップアップすることができるため、「これまでと違った形で介護に関わりたいな」と考えている方にも人気の資格です。 ③夜勤などがなく働きやすい ケアマネジャーが人気の理由は、実際の働きやすさが大きいと言えるでしょう。 例えば、メイン業務である「ケアプラン作成」やその他の事務作業は日中の時間帯に行います。つまり、介護職員のように夜勤や24時間のシフト制で仕事をする必要がないため、一般的な会社員のような働き方ができるということです。 これにより、結婚や出産を経験した女性も仕事と家庭・子育ての両立がしやすく、ライフステージが変わっても長く勤めることができるという点において、大きなメリットと言えます。 実際に以下の表でも、介護支援専門員(ケアマネジャー)の平均勤続年数は他の職種よりも長く、比較的平均年齢も高いことがわかります。 参考:介護職員の平均給与額等(月給・常勤の者),サービス種類別,保有資格別(処遇改善加算(Ⅰ)~(Ⅴ)を取得している事業所)(166ページ目に記載) 給与の高さや資格経験を活かすことができるだけでなく、こういった労働環境の面でもケアマネジャーが選ばれる理由に納得する方も多いのではないでしょうか。 ケアマネジャーの受験資格 介護支援専門員実務研修受講(ケアマネ)試験には、受験資格があります。 2018年に一部が変更があり、現在は①〜⑤の業務を通算して5年以上かつ900日以上おこなった者が対象となりました。 法定資格保有者 生活相談員 支援相談員 相談支援専門員 主任相談支援員 【法定資格保有者とは】 医師、歯科医師、薬剤師、助産師、看護師、准看護師、保健師、理学療法士、作業療法士、社会福祉士、介護福祉士、視能訓練士、義肢装具士、歯科衛生士、言語聴覚士、あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゅう師、柔道整復師、栄養士(管理栄養士含む)、精神保健福祉士のいずれかを保有 試験内容 試験時間 120分 出題方法 マークシート(五肢複択) 問題数 60問 「介護支援分野」25問 「保健医療福祉サービス分野(基礎)」15問 「保健医療福祉サービス分野(総合)」5問 「保健医療福祉サービス分野(福祉サービスの知識等)」15問 申込から受験までの流れ ① 受験資格を満たす 上記の通り、介護支援専門員実務研修受講(ケアマネ)試験を受けるためには、「特定の業務を通算して5年以上かつ900日以上おこなった者」という受験資格を満たす必要があります。 実務経験だけなく従事した日数も満たす必要があり、2018年以降はこの「受験資格」の対象も変更となりました。 ② 願書を受け取る 願書は各都道府県の保健所や市区町村の介護保険担当課などで配布されています。 配布期間は毎年6月頃ですが、締め切り日含め各都道府県によって日程は異なりますので、必ず自身の受験地で発表されている情報を確認しましょう。 参考:公益財団法人社会福祉振興・試験センター「介護支援専門員」 ③ 受験手数料をコンビニで支払う コンビニエンスストアにて、受験手数料と払込手数料を指定の払込用紙で支払います。 願書の申込締切日までの受領印が有効であり、1日でも過ぎると無効となりますので、ご注意ください。 ④ 願書を提出する 願書は簡易書留による郵送のみで受付しているため、ポスト投函はできません。 郵便局の営業日及び営業時間については、各自ご確認の上、期日に余裕をもって申込みましょう。 また受験申し込み受付期間は都道府県ごとによって異なりますので、必ず確認し、提出書類が揃ったら早めに提出しましょう。 ⑤ 受験票を受け取る 願書が受理されると、受験票が届きます。当日必要となりますので、無くさないように保管しましょう。 また試験日の2週間前になっても受験票が届かない、紛失した場合などは、受験要項に記載されている問い合わせ先へ速やかに確認しましょう。 合格後に必要なケアマネジャーになるまでの手続き ケアマネジャーとして働くためには、試験に合格後、「実務研修の受講」および「資格登録」を行う必要があります。 この2点が完了しないと、ケアマネ業務に就くことはできませんので、忘れないように手続きを進めましょう。 ①「介護支援専門員実務研修受講試験」に合格する まずは、毎年10月に実施される「介護支援専門員実務研修受講(ケアマネ)試験」に合格する必要があります。 この試験は年に1回しか実施されませんので、申込期間を確認し、受験のタイミングを逃さないようにしましょう。 ②「介護支援専門員実務研修」を受講する 年に数回、各都道府県で実施されています。 15日間の講習+3日間の実務(87時間以上の研修)の受講を全日程出席して修了となりますので、必ず出席しましょう。 ③ 各都道府県の「介護支援専門員資格登録簿」へ登録申請 介護支援専門員実務研修を修了したら、3ヶ月以内に各都道府県の「介護支援専門員資格登録簿」へ登録申請を行わなければなりません。 申請先や必要書類は各都道府県によって異なりますので、詳細は合格通知に同封されている案内を確認しましょう。 ④ 介護支援専門員証の交付申請 ケアマネとして仕事をするためには、都道府県の知事が発行する介護支援専門員証の交付が必要となります。 介護支援専門員証の交付は、③の登録申請と同時に行うことができるため、あわせて申請しておくことをおすすめします(別途、手数料が必要) ※手数料や必要書類は都道府県によって異なりますので、必ず申請する地域の情報を確認してください ⑤ 介護支援専門員証が交付される 介護支援専門員証が交付されると、ケアマネジャーとして働くことが可能になります。 参考:ケアマネ合格後に必要な介護支援専門員実務研修や登録手続き 2022年度ケアマネジャー試験を考えている人へ 試験日 2022年度の試験日2022年10月9日(日)となります。 試験は年に1回しかありませんので、見逃さないように注意しましょう。 願書配布および申込期間 ※2022年度の願書配布・申込期間は終了しました。 2022年度試験の願書配布期間・受験申込期間は6月1日(水)~6月30日(木)でした。 2023年度試験の願書配布期間・申込期間についても例年同様5月~7月の間の1か月間となることが見込まれます。 早めに願書を受け取り、提出するようにしましょう。 (※願書の配布、受付期間は都道府県によって異なりますので、必ず事前にご自身の受験地情報をチェックしましょう) 受験地 介護支援専門員実務研修受講(ケアマネ)試験は自分で受験地を選ぶことができません。 原則、受験資格を満たしている業務で働いている場合は、勤務地の都道府県での受験になります。 従事していない場合は、居住する都道府県での受験となります。 受験地を誤って申し込んだ場合には、受付ができませんのでくれぐれもご注意ください。 ※受験地について、東京都の例を参考にご確認ください 合格発表 毎年12月の1週目に発表されています。 受験手数料 12,800円(※東京都の2022年度試験の場合) ※受験手数料は各都道府県により異なります ※コンビニエンスストア払込手数料が別途必要 (参考)2021年度(第23回)の概要 試験日 2021年10月10日(日) 受験申し込み期間 2021年6月1日(火)~6月末頃 ※申し込み期間は、各都道府県により異なる 合格発表 2021年12月2日(木) 2021年度の合格率は23.3% 2021年(第23回)に実施された試験の合格率は、23.3%でした。 ▼厚生労働省HPより (https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000187425_00008.html) これまで全24回開催されていますが、合格率は10%台~20%台と難関の資格といえます。合格を目指すためにはしっかりとした対策が必要です。 ケアマネの合格率が低い理由 ①出題方法が五肢複択方式だから 介護支援専門員実務研修受講(ケアマネ)試験の問題形式はマークシートですが、実は五肢択一ではなく「五肢複択方式」なのです。 「五肢複択方式」とは、5つの選択肢から正しいものを2つまたは3つ選ぶマークシート方式のことを指し、選択肢の1つが正解でも、他の選択肢を間違えればその問題は不正解となってしまいます。 つまり、5つの選択肢から正解を1つ選べばいい「五肢択一」よりも難易度が高く、偶然正解した!という確率が低くなるため、得点が難しいとされています。 <過去問題> 問1 2017(平成29)年の介護保険制度改正について正しいものはどれか。3つ選べ。 1介護医療院の創設 2共生型サービスの創設 3看護小規模多機能型居宅介護の創設 4介護給付及び予防給付に係る3割負担の導入 5介護予防訪問介護及び介護予防通所介護の介護予防・日常生活支援総合事業への移行<過去問題> 問2 介護保険法第2条に示されている保険給付の基本的考え方として正しいものはどれか。2つ選べ。 1介護支援専門員の選択に基づくサービスの提供 2被保険者の所得及び資産による制限 3同一の事業者による複合的かつ集中的なサービスの提供 4医療との連携への十分な配慮 5被保険者の有する能力に応じ自立した日常生活を営むことができるようにすることへの配慮 参考:ケアマネージャー試験過去問集. 第22回 介護支援専門員 実務研修受講試験問題 ②試験時間が短いから 国家資格である「介護福祉士」の試験時間が220分(問題数125問)に対し、ケアマネジャー試験は120分(問題数60問)と大幅に短いことがわかります。 もちろん出題数の違いはありますが、前述したとおり、ケアマネジャー試験は「五肢複択方式」であり、より難易度の高い問題を確実に得点していかなければなりません。 問題文を理解し、回答するまでの平均時間は1問2分以内となりますので、じっくり考え込んでしまうと時間配分がうまくできず「最後まで回答できなかった」ということにもなりかねないでしょう。 ③勉強時間の確保が難しいから ケアマネジャー試験の受験資格は「特定の業務を通算して5年以上かつ900日以上おこなった者」と、他の受験資格に比べて、実務経験のハードルが高いと言えます。 つまり、学生時代のように試験に向けて一目散に勉強!という環境ではなく、「働きながら受験を目指す」方が多いため、受験対策に費やせる勉強時間の確保が大きな課題となっているのです。 限られた時間の中で、「計画的に進められなかった」「膨大な試験範囲に目を通すだけでも大変」という声も多く、仕事と受験対策を両立させることの難しさが、合格率の低さに繋がっていると言えるでしょう。 三幸福祉カレッジのケアマネジャー受験対策講座 三幸福祉カレッジでは、ケアマネジャー受験対策講座をおこなっています。 オリジナル教材は、2020年度ケアマネジャー試験において、的中率79.3%! また三幸福祉カレッジケアマネジャー受験対策講座を受講された方の合格率は、全国平均の約3倍の72.1%。 ※2021年度完全マスターコースとポイント速習コースの受講生で全国統一模擬試験と直前対策講座をセットで受講された方のアンケート結果/アンケート回収率92.4% 受講方法は「通学」と「通信」の2種類用意しており、その中から自分にとって必要なコースを選択することができます。 全国統一模擬試験や直前対策講座などのオプションコースがお得になる「セット申込割引」もあり! また、三幸福祉カレッジ在校生・修了生からの紹介でお申込み頂いた場合は「お友達割引」、お友達と2人以上で同時にお申込み頂いた場合は「ペア割引」が適応され、受講料が10%割引になります。 「お友達割引」も「ペア割引」も該当しない…という方もご安心ください! 無料説明会割引」という制度もございます。こちらは、当校の無料説明会にご参加頂いた方がお申込みされる場合に、受講料が10%割引になる制度です!!! 講座情報をゲットすると同時に、お得に受講するチャンスもゲットしませんか? 試験範囲が準拠テキストで1400ページもあるケアマネジャー試験。 どんな問題がでるの? どんな勉強をすれば良いの? 効率よく合格を目指したい という方は、一緒に合格を目指して頑張りましょう! ▶︎ 三幸福祉カレッジケアマネジャー受験対策講座の詳細

続きを見る >

MENU