-

2021.12.28

2021.12.28介護コラム

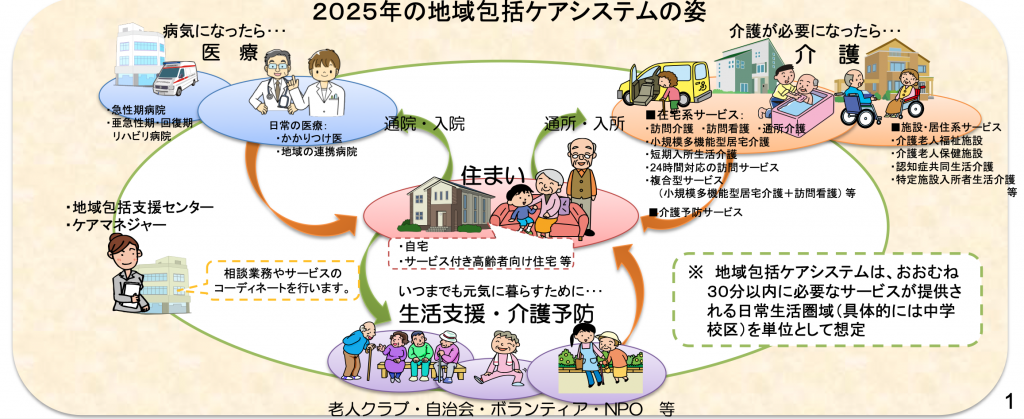

インフォーマルサービスとは?その必要性と効果についてご紹介(引用) 引用:厚生労働省「介護の将来像(地域包括支援システム)」 2025年(令和7年)、団塊の世代が75歳以上になる日本は、要介護リスクが高くなる後期高齢者の人口とともに単身世帯や高齢者のみの世帯も増加し続けるため、在宅生活を支えるニーズはさらに高まっていくことが予想されます。 一方で在宅介護のニーズが増す中、15歳から64歳までの生産年齢人口は減少し続けるため、需要に対する専門職の確保はますます困難になっていきます。 今後さらに人口減少と需要増加のギャップが拡大する中で注目されているのが「インフォーマルサービス」です。高齢者が住み慣れた地域で生活を継続するためにはインフォーマルサービスの充実が重要な鍵となります。 そこで今回は、インフォーマルサービスの必要性と効果について事例を交えながらご紹介します。 インフォーマルサービスとは インフォーマルサービスとは、家族をはじめ近隣や地域社会、NPOやボランティアなどが行う援助活動で、公的なサービス以外のものを指します。サービスの質や提供される量が公的なサービスに比べ一定していませんが、顔見知りの方々による援助や公的なサービスにはない細やかなニーズに対応できます。 インフォーマルサービスの対としてフォーマルサービスがありますが、フォーマルサービスは、国や地方自治体が直接または間接に費用を負担する公的なサービス、いわば介護保険制度内のものです。要支援や要介護の介護度によって生活上の問題を解消することを目的としているため、介護度によって必要以上のサービスを利用できないようになっています。 インフォーマルサービスの種類 インフォーマルサービスには、市区町村や民間企業、地域や友人、家族などが提供するものまで多岐にわたり、提供する主体によって利用の方法や費用が異なります。 介護認定を受けている高齢者はもちろん、介護認定を受けていない高齢者も利用できる点が特徴です。 インフォーマルサービスを種類別にご紹介します。 身体的ケア ・介護サービス事業所による入院中をはじめ病院や介護施設からの一時帰宅の際の介助 ・民間企業による全額自己負担での食事や入浴、排泄などの介護サービス 精神的ケア ・民生委員による声かけや傾聴ボランティアによる話し相手 ・地域で開催されているサロンへの参加 見守り ・遠くにいる家族に代わって、ひとり暮らしの高齢者の元への訪問 ・電話やセンサーなどでの見守り、カメラを設置して24時間オンラインでの見守り 相談 ・さまざまな機関が提供する電話相談や市民相談 ・家族会や患者会、当事者団体によるピアサポート インフォーマルサービスの事例紹介 インフォーマルサービスの導入事例をご紹介します。全国各地で導入されているインフォーマルサービスには多種多様なものがあります。 【事例①】訪問介護 <NPO法人グレースケア機構> 東京都三鷹市にあるNPO法人グレースケア機構は、娯楽ケアをはじめ家族ケアや認知症ケア、医療的ケアなどのサービスを、24時間365日必要な時に必要なだけ自由に柔軟に提供しています。 またヘルパーの指名制度を導入。ヘルパーの経歴や得意分野などをホームページで紹介することで、利用者の満足度とともにヘルパーの個別性が活かされモチベーションの向上にもつながっています。 介助は当事者の自己決定に基づいて人の暮らしをトータルに支えるものとの原点から、介護保険内や介護保険外という括りでニーズを切り分けず、まず生活をみて、必要に応じて制度を組み合わせています。 【事例②】在宅介護 <株式会社ホスピタリティ・ワン> 株式会社ホスピタリティ・ワンは、一時帰宅や在宅での看取りなどを保険外の訪問看護の専属看護師がサポートしています。 また医師の指示の下、看護師やケアマネジャーなどと連携して、病院や施設への付き添いをはじめ長時間の見守りや認知症のお世話、食事やトイレ、入浴の介助、買い物の同行やリハビリのお手伝いなど、介護の依頼にも対応しています。 【事例③】施設サービス <株式会社コナミスポーツクラブ> 株式会社コナミスポーツクラブは、地域支援事業などでの高齢者向けの運動プログラムでの知見を活かし、高齢者の運動能力維持と向上を目指しており、同じ時間、同じメンバー、同じインストラクターで手軽に参加できる運動プログラムを提供しています。 また介護施設のスタッフに研修を行い、合格者がコナミスポーツクラブのプログラムを指導する介護施設向けのライセンス事業「Oyzライト」を展開しており、介護予防にスポーツという視点からアプローチしています。 (参考) 参考:厚生労働省「地域包括ケアシステム構築に向けた公的保険外サービスの参考事例集」 フォーマルサービスとの連携が重要 誰もが住み慣れた地域で安心して暮らし続けるためには、介護保険内のフォーマルサービスでは対応できない部分をカバーするものとして、介護保険外のインフォーマルサービスの必要性はより一層高まっています。 インフォーマルサービスを最大限活かすためには、市区町村はもちろん、介護事業所をはじめ地域団体や企業、NPOやボランティア、町内会や住民など、さまざまな立場の方たちがフォーマルとインフォーマルに参画、連携し合うことが重要です。 介護福祉士試験に「インフォーマルサービス」はどのように出題される? 実際に第31回介護福祉士国家試験でも出題されました。 問題6 「地域共生社会」が目指すものとして、最も適切なものを1つ選びなさい。 1 育児・介護のダブルケアへの対応 2 すべての住民が支え合い、自分らしく活躍できる地域コミュニティの創出 3 高齢者分野の相談支援体制の強化 4 公的サービスに重点を置いた地域福祉の充実 5 専門職主体の地域包括支援体制の構築 引用:社会福祉振興試験センターホームページ「介護福祉士国家試験 過去問題 答えは2。 まとめ インフォーマルサービスの必要性と効果について事例を交えながらご紹介しました。 フォーマルサービスとインフォーマルサービスを上手に組み合わせることで、高齢者はより充実した介護サービスを受けることができ、さらに家族の介護負担の軽減にもつながります。 ケアマネジャーや社会福祉士などの専門職は、民間事業者が行うサービスにはどのようなものがあるのかを事前に調べ、情報を知っておくことも大切です。 介護福祉士を目指すなら三幸福祉カレッジ! 三幸福祉カレッジでは、介護福祉士になるための対策講座を多数ご用意しております。 ライフスタイルに合わせて、通信通学から勉強方法を選ぶことも可能ですので、まずは近くの教室を探してみましょう! ▶︎介護福祉士受験対策講座の詳細はこちら ▶︎実務者研修+介護福祉士受験対策のセット講座はこちら(お得な受講料割引あり) ▶︎【無料】介護福祉士受験対策講座オンラインセミナーの予約はこちら ▶︎【無料】介護福祉士受験対策講座セミナー動画はこちら

続きを見る > -

2021.12.21

2021.12.21その他

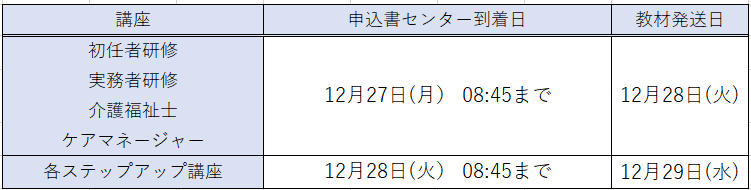

冬季休業のお知らせ時下益々ご清祥の事とお慶び申し上げます。 日頃より格別のご愛顧を賜り、厚く御礼申し上げます。 以下の期間中を冬季休業期間とさせて頂きます。 あらかじめご了承くださいませ。 ▼冬季休業期間 12月29日(水)~2022年1月3日(月) ※資料請求・お申込みはホームページにて24時間受け付けております。 ▼教材発送に関して 教材は、下記の通り、発送いたします。 郵送にてお申し込みの場合は、申込書到着日によって教材発送が遅くなる可能性があります。 各講座についてご不明点などございましたら、下記のページをご覧くださいませ。 ▼よくあるご質問 https://www.sanko-fukushi.com/faq/ 何卒ご理解いただけますよう宜しくお願い申し上げます。 三幸福祉カレッジ お問合せ先:0570-015-350 (平日 8:50~18:00)

続きを見る > -

2021.12.13

2021.12.13介護コラム

【参加無料】介護職員初任者研修無料説明会開催!「初任者研修の受講をしたいけど、まだ迷っている…」 「そもそも介護業界ってどんな仕事があるの?」 などといった受講への不安や、業界・お仕事についての疑問はございませんか? そんな不安や疑問を解消するために、初任者研修説明会を開催いたします! 【説明会で分かること】 説明会では、「そもそも介護業界はどんな業界なの?」といった部分から、「初任者研修とはどんな資格なのか」「就職のサポートはあるのか?」といった部分までをわかりやすくお伝えします。 また、説明会ご参加の方全員に受講料の10%割引特典がございますのでぜひご参加ください! 参加方法は以下の2つからお選びいただけます。 ①自宅からオンライン参加 自宅で、ご自身のパソコンやスマートフォンから説明会にご参加いただけます。あらかじめオンライン説明会のお申込が必要です。 【開催日時】 2023年1月24日(火)14:00~15:30 2023年2月13日(月)10:00~11:30 2023年2月22日(水)18:00~19:30 2023年3月17日(金)14:00~15:30 2023年3月27日(月)10:00~11:30 ②三幸福祉カレッジの教室で参加 三幸福祉カレッジの教室でも説明会を実施しています。当校の雰囲気を知ることができるのが魅力です。 予約は不要です。 以下のページから説明会実施予定日をご確認いただき、直接教室までお越しください。 初任者研修オンライン説明会へのご参加が難しい方へ お仕事や家事で、初任者研修オンライン説明会に参加できない方もいらっしゃるかと思います。 そんな忙しい皆様には、「初任者研修オンライン説明会動画配信」がおすすめです。 24時間365日、あなたのお好きな時間に説明会を視聴することができます! ▼無料説明会動画配信はこちら 【説明会内容】 1.介護業界を知る ・介護業界のお給料はどれくらい? ・どんな就職先があるの? ・介護の仕事内容って? 2.初任者研修を知る ・初任者研修ってどんな資格? ・初任者研修を受講するメリットとは? ・介護はどんなキャリアステップがあるの? 3.三幸福祉カレッジのご案内 ・三幸福祉カレッジの初任者研修について ・三幸福祉カレッジの初任者研修のイチオシポイント ・お申し込み方法と受講料10%割引特典 【説明会参加者特典】 参加者は当校受験対策講座の受講料が10%割引 説明会にご参加いただきましたら、初任者研修が10%割引になりお得に受講できます。 初任者研修の通常価格87,780円(税込)が10%割引で79,002円(税込)に! さらに説明会では、もっとお得な割引制度についてもご紹介させていただきます。 ぜひご参加ください! 【説明会参加方法】 1.事前にZoomのアプリをダウンロードしておいてください。 <スマホの方> Android の方は「Google play」、iPhoneの方は「App Store」で検索欄に「Zoom」と入力し、ダウンロードしてください。 <PCの方> 以下URLにアクセスいただきダウンロードしてください。 https://zoom.us/support/download 2.「Zoomミーティング参加URL」からご参加下さい。アクセスされていることを確認次第、参加の承認をさせていただきます。 ▼ダウンロードに関するマニュアル▼ https://www.create-ts.com//kaigo/wp-content/uploads/sites/3/2020/07/2b575ec670db82720d3f3abbcc4189f9.pdf ▼Zoomで参加できるかテストする▼ 手順 1.http://zoom.us/testにアクセスする 2.ブルーの「参加」をクリックしてZoomを起動する 3.デバイステストの結果がすべて正常であれば当日も問題なくご参加いただけます。 参加は無料ですので、ぜひお申し込みください。 皆さんのご参加、お待ちしております! 三幸福祉カレッジ

続きを見る > -

2021.12.13

2021.12.13介護コラム

ソーシャルワーク〜より良い暮らしのための支援活動〜ソーシャルワークとは ソーシャルワークとは社会福祉援助のことであり、人々が生活していく上での問題を解決・緩和することで、質の高い生活(QOL)を支援し、個人のウェルビーイング(よい状態、幸せ)の状態を高めることを目指していくことです。 国際ソーシャルワーク学校連盟/国際ソーシャルワーカー連盟によって「ソーシャルワーク専門職のグローバル定義」(2014年7月総会で採択)が定められています。 「ソーシャルワーク専門職のグローバル定義」 ソーシャルワークは、社会変革と社会開発、社会的結束、および人々のエンパワメントと解放を促進する、実践に基づいた専門職であり学問である。社会正義、人権、集団的責任、および多様性尊重の諸原理は、ソーシャルワークの中核をなす。ソーシャルワークの理論、社会科学、人文学、および地域・民族固有の知を基盤として、ソーシャルワークは、生活課題に取り組みウェルビーイングを高めるよう、人々やさまざまな構造に働きかける。 (参考) ソーシャルワークに対する期待について (厚生労働省) ソーシャルワーカーとは ソーシャルワーカーとは、ソーシャルワークに従事する専門職の総称です。 国家資格である「社会福祉士」を「ソーシャルワーカー(SW)」と呼ぶ場合もありますが、資格とは関係なく、ソーシャルワークに従事している方も多くいます。社会福祉士だけでなく、ソーシャルワークに従事する人たちを総称して、ソーシャルワーカーと呼びます。 ソーシャルワーカーの主な仕事 ソーシャルワーカーは、社会生活の中で問題や課題を抱えている人やその家族がより良い生活ができるように支援を行います。 ソーシャルワーカーの活躍の場は、病院、高齢者施設、障害者施設、学校、行政機関、社会福祉協議会のほか、近年は災害現場においても、ソーシャルワーカーの役割が重要視されるなど、幅広くなっています。 ソーシャルワーカーになるには? ソーシャルワーカーになるために、一定の要件があるのはなく、働く場所、従事する職種や役割によって、求められる保有資格や経験などが異なります。「社会福祉士」や「精神保健福祉士」等の国家資格を求められることもあれば、相談援助業務の実務経験年数を求められることもあります。また、働く場所によっては、その分野の専門知識を求められることもあります。 ここでは、ソーシャルワーカーの中で代表的な国家資格である「社会福祉士」について説明します。 社会福祉士の仕事内容 社会福祉士は、「社会福祉士及び介護福祉士法(昭和62年法律第30号)」に基づく名称独占の国家資格です。「ソーシャルワーカー(SW)」と呼ばれることもあります。 社会福祉士の主な仕事内容は、生活上に課題を抱える人から相談を受け、ソーシャルワークの知識や技術、社会保障制度や各種制度におけるサービスの知識等を活用し、日常生活がスムーズに営めるように援助をしたり、困っていることが解決できるように支えたりすることです。他分野の専門職などと連携して総合的に支援を進めたり、社会資源などを開発したりすることも社会福祉士の役割です。 社会福祉士の活躍の場は、高齢者支援、障害者支援、子ども・子育て支援、生活困窮者支援といった幅広い分野にわたっています。 (参考ページ) 社会福祉士の概要について (厚生労働省) 社会福祉士一般養成通信課程とは(東京未来大学福祉保育専門学校) 社会福祉士になるには 社会福祉士になるためには、大学等で所定の科目を履修するか、対象となる業務において実務経験を積み、国家試験に合格することが必要です。2021年の社会福祉士国家試験の合格率は、29.3%です。 一般的なのは、福祉系大学等(4年)で指定科目を履修したうえで、国家試験に合格するルートです。 働きながら社会福祉士を目指す方法としては、実務経験ルートでの国家資格の受験方法もありますが、実務経験として認められる業務が限定的です。すでに一般大学(4年)を卒業している場合など、条件を満たす場合には、一般養成課程(1年以上)を受講して国家試験を目指すことができます。条件を満たす場合には、このルートが最も現実的なルートでしょう。ただし、スクーリングや実習もあるため、職場との調整は必須です。 詳しい資格取得ルートは、公益財団法人社会福祉振興・試験センターのホームページをご確認ください。 (参考ページ) [社会福祉士国家試験]受験資格(資格取得ルート図)(公益財団法人社会福祉振興・試験センター) 社会福祉士一般養成通信課程とは(東京未来大学福祉保育専門学校) 社会福祉士以外でソーシャルワークに関連する国家資格 精神保健福祉士 精神保健福祉士は、精神保健福祉士法(平成9年法律第131号)に基づく名称独占の国家資格です。「精神科ソーシャルワーカー(PSW)」とも呼ばれます。 メンタルに病や課題を抱えた人がスムーズに生活を営めるように援助や訓練、社会参加のお手伝いや周囲との調整などを行う仕事です。 精神障害者に対する援助のみならず、精神障害等によって日常生活又は社会生活に支援を必要とする人やメンタルヘルスの課題を抱える人への援助へと拡大してきており、精神保健福祉士の活躍の場は医療、福祉、保健分野から、教育、司法、産業・労働分野へ拡大しています。 精神保健福祉士になるためには、社会福祉士同様、大学等で所定の科目を履修するか、対象となる業務において実務経験積んだうえで、国家試験に合格することが必要です。 詳しい資格取得ルートは、公益財団法人社会福祉振興・試験センターのホームページをご確認ください。 (参考ページ) 精神保健福祉士について (厚生労働省) 精神保健福祉士一般養成通信課程とは(東京未来大学福祉保育専門学校) [精神保健福祉士国家試験]受験資格(資格取得ルート図)(公益財団法人 社会福祉振興・試験センター) 介護福祉士 介護福祉士は、「社会福祉士及び介護福祉士法(昭和62年法律第30号)」に基づく名称独占の国家資格です。 介護福祉施設や事業所でサービスを行うことはもちろん、より幅広い知識を活かし、サービス提供責任者の役割を担ったり、他のヘルパー指導を行って利用者様とその家族をよりよい生活に導いていくのが介護福祉士の役割です。 介護福祉士はケアワーカーの国家資格ではありますが、制度を含め、介護に関する専門知識やスキルを持っている証明にとなる資格でもあるため、高齢者支援や障害者支援などの介護分野でソーシャルワーカーとして働く際には、重宝されるでしょう。 介護福祉士になるためには、他の資格同様に大学等で所定の科目を履修するか、対象となる業務において実務経験積んだうえで、国家試験に合格することが必要です。 しかし、先に紹介した他の国家資格と比べ、働きながらでも取得を目指しやすい国家資格です。 詳しくは、こちらのページ(未経験で働きながら介護福祉士になるには?)でまとめていますので、興味がある方は、ぜひご覧ください。 (参考ページ) 介護福祉士の概要について (厚生労働省) まとめ ソーシャルワークとは人々が生活していく上での問題を解決・緩和することで、質の高い生活(QOL)を支援し、個人のウェルビーイング(よい状態、幸せ)の状態を高めることを目指していくこと。 ソーシャルワーカーになるために一定の要件があるのはなく、働く場所、従事する職種や役割によって、求められる保有資格や経験などが異なる。 ソーシャルワーカーに関連する資格は、「社会福祉士」「精神保健福祉士」などがあるが、いずれも受験要件を満たすためのハードルが高い。最も現実的なのは「一般養成通信課程」に入学するルート。 介護分野でソーシャルワークに従事する場合には、「介護福祉士」も重宝される資格である。介護福祉士は働きながら目指すことができる。 三幸福祉カレッジでは、全国各地で介護職員初任者研修、介護福祉士実務者研修やその他キャリアアップ講座を開講しています。気になる資格や講座があれば、チェックしてみてください。 近くの教室を探す 講座の申込みをする 【無料】三幸福祉カレッジの資料を請求する 介護職員初任者研修の詳細はこちら介護福祉士実務者研修の詳細はこちら介護福祉士受験対策講座の詳細はこちらケアマネジャー受験対策講座の詳細はこちら

続きを見る > -

2021.12.02

2021.12.02試験情報

【ケアマネ】2021年度ケアマネジャー試験合格発表2021年度ケアマネジャー試験合格発表 こんにちは。三幸福祉カレッジです。 2021年度ケアマネジャー試験の合格発表は2021年12月2日(木)です。 各試験センターのHPにて公開されているものもありますので、下記一覧よりお住いの都道府県の試験センターをご確認ください。 ※都道府県によっては公開がまだされていないものもありますので、その場合は郵送での通知をお待ちください。 各都道府県試験センターについてはこちら ≪参考≫東京都合格率 2021年度東京都合格率:27.7% 2020年度全国合格率:17.7% 参照元:公益財団法人東京都福祉保健財団 三幸福祉カレッジ ケアマネジャー無料オンライン講習会(無料動画) 三幸福祉カレッジでは、ケアマネジャー試験合格を目指す方のために、無料講習会を全国各地で実施しています。 その無料講習会を動画でご視聴いただけます。 合格のための、試験のポイントや合格するための勉強法をご紹介しています。 スマホやパソコンでいつでもどこでもご視聴いただけるので、ぜひご覧ください。 <無料オンライン講習会内容> 1.介護支援専門員(ケアマネジャー)の資格とは 2.介護支援専門員(ケアマネジャー)の試験に向けて 3.三幸福祉カレッジの講義を受けてみよう 4.三幸福祉カレッジ試験対策講座のご紹介 5.実際の本試験問題を体験してみよう ▼無料オンライン講習会イメージ 講師:三幸福祉カレッジ 小林桂子 三幸福祉カレッジ 事務局

続きを見る >

MENU