-

2021.11.22

2021.11.22介護コラム

「ユマニチュード」とは?介護職なら知りたい認知症ケア認知症ケアにも有効!フランス生まれの「ユマニチュード」 ユマニチュードはフランスのイヴ・ジネストとロゼット・マレスコッティによりつくりだされた「知覚・感情・言語」による包括的コミュニケーションにもとづいたケアの技法です。 「人とは何か」を問う哲学と、それにもとづく実践技術から成り立つものです。 ケアを行う人が、ケアを必要とする方に対して「あなたは私にとって大切な存在です」というメッセージを発信し続け、人間らしさを尊重し続ける状態がユマニチュードの状態であると定義づけられています。 ケアを必要とするすべての人に対して活用できる汎用性の高い技法ですが、認知症ケアにも効果が高いと注目を集めています。 ユマニチュードのメリットとは ユマニチュードでは、ケアを提供する人とケアを受ける人が良い関係を築くことを重要視しています。 ユマニチュードにもとづくケアを実践することにより、認知症の方の攻撃的な行動や発言が減ったという報告や、ご利用者の表情が穏やかになったという報告が多数あります。 ケアをする側、ケアを受ける側に双方にとって良いことですよね。 「まるで魔法のよう」と表現されることもあるようですが、ユマニチュードは具体的な技法ですので、その技法を学ぶことにより、誰でも実践できることも魅力のひとつといえるでしょう。 ユマニチュードの4つの柱 4つの柱は、「見る」「話す」「触れる」「立つ」ことの援助を通して、“わたしはあなたを大切に思っていること”を相手にわかるように伝え、ケアを受ける人に“人間としての尊厳”を取り戻してもらうための技術です。 (1)「見る」技術 水平に目を合わせる(「平等」を示す) 正面から見る(「正直・信頼」を示す 顔を近づける(「優しさ・親密さ」を示す) 見つめる時間を長くとる(「友情・愛情」を示す) ケアを受ける人が攻撃的になっている場合、本能的に視線をそらしてしまいますが、「相手を見ない」ことは「あなたは存在しない」というメッセージを発することになってしまいます。「あなたはここにいますよ」というメッセージを届けるためには、職業人として「見る」ことを意識する必要があります。 (2)「話す」技術 低めのトーンで話す 優しい口調で話す 常に話しかけ続ける 前向きな言葉を用いる ケアを受ける人からの適切な反応がないと、話しかけなくなってしまうのは自然なことですが、見ることと同様、話しかけないことは「あなたは存在しない」というメッセージを発することになります。 「あなたはここにいる」ことを伝えるためには、反応のない人にも話しかけ続け、「絆」を結ぶ必要があります。 そこで有効なのが「オートフィードバック」という技法です。 自分たちがいま実施しているケアの内容の実況中継を行います。その際に、「すっきりしますね」「あったかくなりましたね。気持ちいいですね。」等のポジティブな言葉も添えます。 (3)「触れる」技術 広い面積で触れる(指先ではなく、手のひら全体で触れる) ゆっくりと触れる なるべく鈍感な部分(上腕や背中)などの部位から触れる 一方、「つかむこと」により、ケアを受ける人は「どこかに連行される」というとてもネガティブなメッセージを受け取ってしまいます。相手をつかまないように日頃から意識することが必要です。 (4)「立つ」技術 「立つ」ことは、人間としての尊厳を保つために重要な意味をもち、さらに多様な組織・器官に対して生理的によい影響を及ぼします。 1日20分程度立位を含めた時間を確保できれば、寝たきりになることを防げるとされています。リハビリテーションとしての時間を確保する必要はなく、着替え、清拭などの日常のケアの中で立位を含んだケアを実践することにより可能となります。 日常的な生活行動にいかに立位を組み込めるかを考えることが必要です。 ユマニチュードの5つのステップ ユマニチュードでは、ケアを始める前から終わったあとまでを5段階に分けて、それぞれのステップで行うことを具体的に定めています。 (Step1)出会いの準備 自分が来たことを知らせ、相手の反応を待つことを繰り返し、ケアをする人の存在に気付いてもらいます。 3回ノックする 3秒待つ 反応がなければもう一度①②を繰り返す それでも反応がなければ1回ノックしてから「失礼します」と声をかけて部屋に入る (Step2)ケアの準備 これから行うケアについての合意をとります。 正面から近づき、相手の視線をとらえる 目が合ったら2秒以内に話しかける 最初からケアの話はしない 体のプライベートな部分(顔)にいきなり触れない ユマニチュードの見る触れる話すの技術を使う 3秒以内に合意がとれなければ、ケアは一旦あきらめ、あとにします。 (Step3)知覚の連結 4つの柱の技法を用いてケアを実践します。 常に「見る」「話す」「触れる」のうちの2つ以上を行い、「あなたは私にとって大切な存在です」という気持ちが伝わるようにケアを行います。また、複数の知覚情報を矛盾させないように注意します。 (Step4)感情の固定 良い時間を過ごせたことを振り返ります。 ケアの内容を前向きに確認する。 相手を前向きに評価する。 一緒に過ごした時間を前向きに評価する。 「あなたと過ごせてうれしかった」などとポジティブな言葉をかけて、ケアを素敵な経験として記憶に残します。認知機能が低下している人の場合には、やや大げさに表現すると効果的であるとされています。 (Step5)再開の約束 「また一緒に楽しい時間を過ごしましょう」等のポジティブな声かけを行い、また来ることを伝えます。 約束した内容を覚えていなくても、心地よかった記憶が残っていれば、次のケアの時に好意的に受け入れてもらえます。 コロナ禍でユマニチュードをどう行う? 基本的な感染対策を行ったうえで、ユマニチュードを実践しましょう。 ユマニチュードの導入の有無に関わらず、ケアを行う際には、万全な感染対策をされていることかと思います。 コロナ禍においては、マスクを着用しているため、表情を読みとりずらく、通常時と比べて感情が伝わりにくい場面が多くなります。 ユマニチュードでは、相手に「あなたのことを大切に思っている」ことを相手に伝えることが重要ですので、表情が読み取りづらい分、感情をより表現することは必要になるでしょう。 (参考) 日本ユマニチュード学会「新型コロナウィルス状況下でどのように『ケアの5つのステップ』を実践するか」 まとめ ケアを提供する人とケアを受ける人が良い関係を築くことが重要 「あなたは私にとって大切な存在です」と相手にわかるように伝える 4つの柱は、2個以上を掛け合わして実践する 5つのステップの中で、心地よかった記憶を残す 今、ご利用者からケアを拒絶されたり、ご利用者との関係がうまくいかず悩んでいる方がいらっしゃれば、一度ユマニチュードの技術を実践してみてはいかがでしょうか。ケアを提供する人にとっても、ケアを受ける人にとっても、心地の良い時間が過ごせるとよいですね。 「ユマニチュード」は介護福祉士国家試験にも出題されています。 第32回介護福祉士国家試験 問4では、以下の問題が出題されており、正解となる1、は「ユマニチュード」の基本技術です。 高齢者とのコミュニケーションにおける配慮として、最も適切なものを1つ選びなさい。 1、相手と視線が合わせられる位置で話す。 2、相手には座ってもらい、自分は立ったまま話す。 3、初対面のときから相手と密着した距離で話す。 4、相手の表情があまり見えない薄暗い場所で話す。 5、たくさんの人がいる、にぎやかな場所で話す。 (第32回介護福祉士国家試験 問4) 三幸福祉カレッジでは、介護福祉士国家試験を受験される皆様をサポートする講座・セミナーをご用意しております。 ▼【無料】介護福祉士受験対策講座オンラインセミナーはこちら https://www.sanko-fukushi.com/news/20210708/ ▼【無料】介護福祉士受験対策講座セミナー動画はこちら https://www.sanko-fukushi.com/course/kaigofukushishi/douga/ ▼介護福祉士受験対策講座各コースの詳細はこちら https://www.sanko-fukushi.com/course/kaigofukushishi/ ≪参考文献≫ 医学書院『ユマニチュード入門』(著者:本田 美和子/イヴ・ジネスト/ロゼット・マレスコッティ)

続きを見る > -

2021.11.15

2021.11.15試験情報

2021年度ケアマネ合格発表 各都道府県試験情報先一覧ケアマネジャー試験合格発表 各都道府県試験センター一覧 2021年度ケアマネジャー試験の合格発表は2021年12月2日(木)です。 各試験センターのHPにて公開されているものもありますので、下記一覧よりお住いの都道府県の試験センターをご確認ください。 ※都道府県によっては公開がされていないものもありますので、その場合は郵送での通知をお待ちください。 各都道府県試験センターについてはこちら ケアマネジャー試験合格発表までのカウントダウンタイマー ケアマネジャー試験合格発表日:2021年12月2日(木) ※試験結果については郵送にて通知されます。 各都道府県の試験センターのホームページにて掲載されるものもありますので、詳細は該当の試験センターホームページをご確認ください。 各都道府県試験センターについてはこちら 三幸福祉カレッジ ケアマネジャー無料オンライン講習会(無料動画) 三幸福祉カレッジでは、ケアマネジャー試験合格を目指す方のために、無料講習会を全国各地で実施しています。 その無料講習会を動画でご視聴いただけます。 合格のための、試験のポイントや合格するための勉強法をご紹介しています。 スマホやパソコンでいつでもどこでもご視聴いただけるので、ぜひご覧ください。 <無料オンライン講習会内容> 1.介護支援専門員(ケアマネジャー)の資格とは 2.介護支援専門員(ケアマネジャー)の試験に向けて 3.三幸福祉カレッジの講義を受けてみよう 4.三幸福祉カレッジ試験対策講座のご紹介 5.実際の本試験問題を体験してみよう ▼無料オンライン講習会イメージ 講師:三幸福祉カレッジ 小林桂子 三幸福祉カレッジ ケアマネジャー受験対策講座 三幸福祉カレッジでは、試験対策チームが毎年の試験の傾向を徹底的に分析したオリジナル教材を使用し実施する、受験対策講座があります。 直接講師からの指導を受けたい方にオススメ 通学コース 完全マスターコース 通学日数 11日間 受講料 150,000円(税込165,000円 <コースのポイント> ・講義+演習+解説を繰り返し行うことで、各分野を一つ一つ攻略していきます。 ポイント速習コース 通学日数 5日間 受講料 67,000円(税込73,700円) <コースのポイント> ・各分野のポイントを講師の解説と演習を繰り返し行うことで、自宅学習の効果をさらに高めることができます。 自宅で効率よく学習したい方にオススメ 通信コース Web学習コース 学習方法 スマホ・パソコンで解答 受講料 25,000円(税込27,500円) <コースのポイント> ・三幸福祉カレッジのオリジナル教材の約1,300問をご自身のスマホ・PCで繰り返し回答できます。 解答・解説がすぐにわかるので、知識の定着につながります。 筆記通信コース 学習方法 自宅でマークシート問題を解答 受講料 33,000円(税込36,300円) <コースのポイント> ・三幸福祉カレッジオリジナル教材で実践と同じマークシート問題を約1,300問対策できます。 演習問題は採点センターに郵送し、解答解説と苦手分野解説が返送されるので、自分の苦手を把握しながら学習を進めることができます。 三幸福祉カレッジは、ケアマネジャーを目指す皆さんを応援しています。一緒に頑張りましょう。

続きを見る > -

2021.11.12

2021.11.12介護コラム

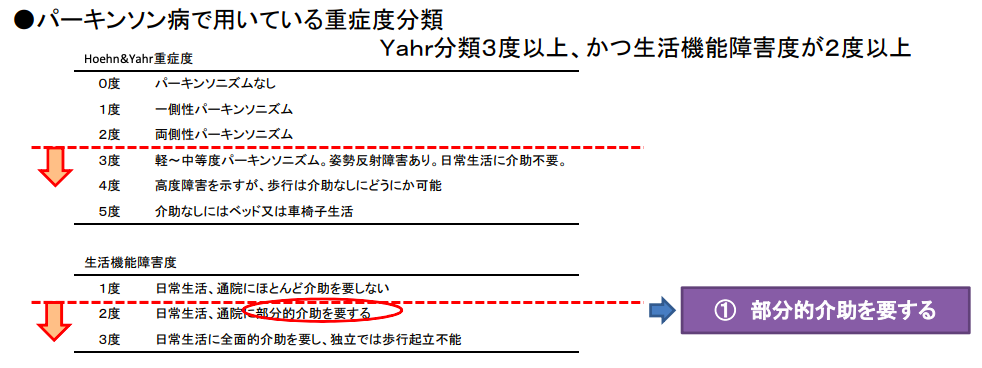

ホーエン・ヤールの重症度分類とは?パーキンソン病と合わせて解説みなさんは、「パーキンソン病」という進行性の神経難病をご存知でしょうか? 特に若い世代では聞きなれない方も多いかと思いますが、実は60歳以上で100人に1人が発症しており、超高齢化社会を迎える日本にとって大きな医療、社会問題となっています。 そのことから、近年介護福祉士の国家試験でもよく出題されるようになりました。 今回の記事では、ホーエン・ヤールの重症度分類について事例を交えながら詳しく解説するとともに、実際に介護福祉士の国家試験で出題された過去問題もご紹介します。 ホーエン・ヤールの重症度分類とは? パーキンソン病は徐々に病状が進行していくため、病気の進行度(重症度)を示す指標として、「ホーエン・ヤールの重症度分類」と、「生活機能障害度」が用いられています。 ホーエン・ヤールの重症度分類では5つ、生活機能障害度では3つに分類されており、この重症度によって医療費や介護・福祉で受けられる支援が異なるため、非常に大切な指標と言えるでしょう。 一般的に手足の動かしにくさや震え、こわばりなどの症状が身体の片側から始まり、進行すると両側へと広がっていきますが、病状の進行速度は個人差があります。 まずは、重症度別にどのような症状が見られるのかを確認していきましょう。 ※パーキンソン病で「難病医療費助成制度」の対象となる人は、ホーエン・ヤール重症度Ⅲ度以上かつ生活機能障害度Ⅱ度以上の方です。 ヤールⅠ度 障害は身体の片側のみで、日常生活への影響はほとんどない。最も症状が軽い状態。 ヤールⅡ度 障害が身体の両側にみられるが、 日常生活に介助は不要。 I度よりもやや症状が進行した状態で、生活に不便を感じることが多くなります。 ヤールⅢ度 姿勢反射障害といって、明らかな歩行障害が現れる状態。 歩き出すと止まらなくなったり、バランスを崩して転倒しやすくなったりと、さまざまなトラブルが出てくるでしょう。 それでもなんとか介助なしで日常生活を送ることができるレベルです。 ヤールⅣ度 日常生活の動作が自力では困難で、その多くに介助が必要な状態。 なんとか歩行は可能だとしても長距離の移動はむずかしく、通院や買い物など日常的にサポートが必要となります。 ヤールⅤ度 車椅子またはベッドに寝たきりで、 日常生活では全介助が必要な状態。 歩行のみならず立つことも不可能なので、家族だけではサポートがむずかしく、訪問介護サービスなどを利用して、生活を維持する方が多いです。 生活機能障害度との違い 生活機能障害度とは、厚生労働省が作成した「日常生活にどの程度介助が必要か」を表す指標(3段階)のことで、ホーエン・ヤールの重症度分類と併用して使われます。 <参考>厚生労働省「指定難病の要件について」(11ページ目に記載) 生活機能障害度Ⅰ度 日常生活、通院にほとんど介助を要しない。 (ヤールI度〜Ⅱ度の方が該当) 生活機能障害度Ⅱ度 日常生活、通院に部分的介助を要する。 (ヤールⅢ〜Ⅳ度の方が該当) ※ホーエン・ヤール重症度Ⅲ度以上かつ生活機能障害度Ⅱ度以上の方は、「難病医療費助成制度」の対象となります。 難病医療費助成制度とは、一定以上の重症度の患者に対して適用される助成制度のこと。医療費が高額(1ヶ月の医療費総額が33,330円を超える月が年間で3回以上)である場合に対象となり、長期療養による医療費の経済的な負担を支援してもらうことが可能です。 生活機能障害度Ⅲ度 日常生活に全面的介助を要し、 独立では歩行起立不能。 (ヤールⅤ度の方が該当) 介護福祉士試験に「ホーエン・ヤールの重症度分類」はどのように出題される? 実際に「ホーエン・ヤールの重症度分類」に関する問題は、介護福祉士国家試験でも出題されました。 ここでは第29回と第30回の過去問題を見ていきましょう。 介護福祉士試験(第29回) 問題94 ホーエン・ヤール重症度分類でステージ3にあるパーキンソン病(Parkinson disease)の人の日常生活の留意点として、最も適切なものを1つ選びなさい。 1. 履物はサンダルを使用する。 2. 誤嚥に気をつける。 3. 安静にして過ごす。 4. 薬を飲み忘れた場合は、次に2回分服用する。 5. 食物繊維の多い食べ物は避ける。 引用:介護福祉士過去問「介護福祉士過去問 第29回」 答えは2。 介護福祉士試験(第30回) 問題57 パーキンソン病(Parkinson disease)(ホーエン・ヤール重症度分類ステージ3) の高齢者の寝室環境に関する次の記述のうち、最も適切なものを1つ選びなさい。 1. ベッドは介護者に合わせた高さにする。 2. ベッドに手すりをつける。 3. マットレスは体が沈みこむものを選ぶ。 4. ベッドサイドの床にクッション性のあるマツトを敷く。 5. 枕は頭部前屈になるような高さにする。 引用:介護福祉士過去問「介護福祉士過去問 第30回」 答えは2。 まとめ カタカナや数字が多く、一見ややこしそうに感じる題材ですが、1つ1つの内容を紐解いてみると理解できた!という方も多いのではないでしょうか。 介護福祉士の国家試験は働きながら受験する人がほとんどであるため、一発合格を目指すには、限られた時間の中で、試験の傾向とポイントを押さえた効率の良い学習が必要です。 三幸福祉カレッジでは、試験対策チームが最新の出題傾向を徹底分析して作成した「オリジナル教材」を使って学習するため、過去にも本校の予想問題が的中するということが多々ありました! ライフスタイルに合わせて通学/通信から選ぶことができるため、独学での受験勉強が不安な方やスキマ時間もムダにせず学習したい方にぴったり。まずは希望のコースを選択し、近くの教室を探してみましょう! ▶︎介護福祉士受験対策講座の詳細はこちら ▶︎実務者研修+介護福祉士受験対策のセット講座はこちら(お得な受講料割引あり) ▶︎【無料】介護福祉士受験対策講座オンラインセミナーはこちら ▶︎【無料】介護福祉士受験対策講座セミナー動画はこちら

続きを見る > -

2021.11.11

2021.11.11介護コラム

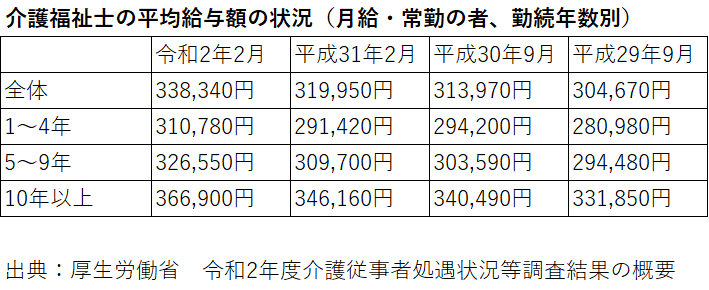

【介護のニュース】介護職員の賃上げ促すー政府が給付金など検討ー介護職員の給与上昇を目指す~政府が検討~ 11月10日、岸田総理大臣は会見で、介護や保育、医療などの現場で働く人の賃上げについて明言しました。 政府は、早ければ来年2月までに、介護職や保育士の賃金を月平均で5,000円から12,000円の範囲で引き上げる方針です。 介護職の処遇改善については、これまでも国として取り組んでおり、介護職の給与も年々増加傾向にあります。 介護福祉士の平均給与は平成29年の304,670円から令和2年には338,340円に30,000円以上も増加しています。 介護職員の賃金向上と働きやすい環境づくりに対して様々な対策をこれまでも取ってきましたが、政府はさらに介護職の待遇を改善させ、介護業界の人材不足を解消を目指しています。 今後も政府の動向に注目していきましょう。 介護のお仕事探すなら、下記をクリック! 介護の資格紹介 ~介護業界で初めて働く方にオススメの資格~ 介護職員初任者研修 ~介護業界でキャリアアップを目指したい方にオススメの資格~ 介護福祉士実務者研修

続きを見る > -

2021.11.05

2021.11.05介護コラム

バイスティックの7原則とは?事例を交えて対人援助のポイントをご紹介みなさんは「バイスティックの7原則」という言葉を聞いたことはありますか? 提唱したのは、アメリカのケースワーカーであり社会福祉学者のバイスティック博士。世界的にベストセラーとなった「ケースワーカーの原則(1957年出版)」という本の中に記された援助の基本原則を「バイスティックの7原則」と呼び、介護や保育の現場で非常に役立つ考え方だ!と注目を浴びるようになりました。 この7原則を取り入れることで、より良い援助関係を築くことができるということから、近年介護福祉士の国家試験でも出題されています。(※出題例はこの記事の下部に記載しています) 今回の記事では「バイスティックの7原則」について、介護現場での事例とチェックポイントを交えながらわかりやすく紹介しておりますので、ぜひ参考にしてみてください。 バイスティックの7原則を事例ごとに解説 1.個別化の原則 1つ目は「利用者をかけがえのない個人として捉える」という考え方。 「こういう人はこうだろう」「このような境遇の人はこうだろう」と人格や環境で決めつけず、誰1人として同じ考えの人はいない。それぞれに合った関わりや解決策を模索する必要がある、という原則です。 ☑︎先入観や偏見で見ていませんか? ☑︎いつものパターンで対応していませんか? ☑︎1人1人の思いに向き合っていますか? 2.意図的な感情表現の原則 2つ目は「どのような感情表現も認める」という考え方。 プラスの感情だけでなく、マイナスな感情も自由に表現させることで、利用者自身が客観的に物事を見ることができたり、解決の糸口が見える効果もあるとされています。 ☑︎悩みを話せない雰囲気を作っていませんか? ☑︎無理矢理ポジティブに促そうとしていませんか? ☑︎利用者の話を最後まで聞いていますか? 3.統制された情緒関与の原則 3つ目は「援助者自身が自分の感情をきちんと自覚し、利用者に引きずられないようにする」という考え方。 問題解決には、冷静な判断が必要です。「本当に必要なことは何なのか」「利用者にとって何がベストなのか」を正確に導くためにも、利用者の心を理解すると同時に、自身の感情をコントロールすることが大切だという原則です。 ☑︎必要以上に感情移入していませんか? ☑︎援助者という立場を忘れていませんか? ☑︎感情のコントロールはできていますか? 4.受容の原則 4つ目は「その人自身をあるがままに受け止める」という考え方。 利用者自身の個性や考えを否定するのではなく、「どうしてそのような思考になるのか」「なぜこういった行動をするのか」といった要因を考え、適切な援助へと導くことが大切とされています。 育ってきた環境や経験によって、人それぞれ意見や考え方は異なるという事実を受け入れ、個性を尊重することで、援助関係は円滑になるという原則です。 ☑︎自分と異なる意見を否定していませんか? ☑︎つい命令口調になっていませんか? ☑︎その人自身の存在を認められていますか? 5.非審判的態度の原則 5つ目は「他者が良し悪しをつけない」という考え方。 問題解決は自分にしかできず、またその判断は他人がするものではないという原則。援助者は、利用者の考えや行動に対して善悪をつけるのではなく、あくまでもサポート役であることを理解することが大切です。 ☑︎自分の価値観を相手に押し付けていませんか? ☑︎利用者の思考や行動に対して、善悪の判断をしていませんか? ☑︎利用者が自分で判断できるよう促していますか? 6.自己決定の原則 6つ目は「自分のことは自分で決める」という考え方。 たとえトラブルがあったとしても、問題解決の主体は本人であり、利用者の成長や今後同じような壁にぶつかった時も乗り越えられるようにすることが目的です。 ☑︎命令的な指示はしていませんか? ☑︎利用者自身の考えや意思を尊重できていますか? ☑︎自ら決定し、行動できるようサポートしていますか? 7.秘密保持の原則 7つ目は「プライバシーを守り、情報を他者に漏らさない」という考え方。 一般企業における個人情報保護と同じように、個人にもプライバシーは存在し、たとえ小さなことであっても本人が言ってほしくないことは勝手に他人へ漏らしてはいけないという原則です。 ☑︎同僚との雑談中につい話していませんか? ☑︎これくらい大丈夫、と安易に考えていませんか? ☑︎利用者の前で噂話などしていませんか? <参考>ケアスタディbyみんなの介護求人「バイスティックの7原則」 相互作用の3つの方向性 相互作用とは、働きかけによってお互いに影響を及ぼすこと。では「バイスティックの7原則」を取り入れることで、利用者と援助者にはどのような相互作用が生まれるでしょうか。 1.利用者のニーズ まずは利用者自身のニーズを把握することができます。 「1人の人間として認めてもらいたい」「自分で意思決定をしたい」「否定されたくない」などといった利用者の思いを知ることが大切です。 2.援助者の反応 ニーズを把握したことで、援助者は利用者へ「私はあなたの思いを理解していますよ」「あなたを受け止める準備はできていますよ」と反応を示すことができるようになります。それにより、利用者は大きな安心感を抱くでしょう。 安心感は信頼関係を築く上でとても大切な要素です。ニーズを把握して終わりではなく、その後はしっかりと反応を見せ「私は気づいているよ」という意思表示をしましょう。 3.利用者の気づき 最後は援助者の反応に気づいた利用者が、行動を起こそうとします。 言葉や態度が変わり始めたら、それは効果が出ているということ。その変化も見逃さず、きちんと援助者が反応し、引き続き7つの原則を守ることで、お互いの信頼関係はどんどん強いものとなっていくでしょう。 介護福祉士試験に「バイスティックの7原則」はどのように出題される? 実際に「バイスティックの7原則」は介護福祉士試験でも出題されました。 0さん(87歳、女性)は、介護老人保健施設に入所している。 最近、Cさんがレクリエーション活動を休むことが多くなったので、担当のD介護福祉職はCさんに話を聞いた。Cさんは、「参加したい気持ちはあるので、次回は参加します」と言いながらも、浮かない表情をしていた。D介護福祉職は、「自分の気持ちを我慢しなくてもいいですよ」 とCさんに言った。 この時のD介護福祉職の言葉かけに該当するバイステック(Biestek, F.)の7原則の内容として、最も適切なものを1つ選びなさい。 秘密保持 自己決定 非審判的態度 意図的な感情表出 個別化 引用:介護福祉士過去問「介護福祉士過去問 第30回」 答えは4。 なぜなら、浮かない表情をしているCさんに対し、D介護福祉職は「自分の気持ちを我慢しなくてもいいですよ」と利用者が自らの意思を自由に表現できるよう促しているから。(意図的な感情表出) 介護福祉士を目指すなら三幸福祉カレッジ! 三幸福祉カレッジでは、介護福祉士になるための対策講座を多数ご用意しております。 ライフスタイルに合わせて、通信通学から勉強方法を選ぶことも可能ですので、まずは近くの教室を探してみましょう! ▶︎介護福祉士受験対策講座の詳細はこちら ▶︎実務者研修+介護福祉士受験対策のセット講座はこちら(お得な受講料割引あり) ▶︎【無料】介護福祉士受験対策講座オンラインセミナーの予約はこちら ▶︎【無料】介護福祉士受験対策講座セミナー動画はこちら まとめ 「バイスティックの7原則」は今や介護業界において基本と言われるほど、対人援助を行う上で有効的な原則だとされています。 援助者は利用者のニーズを知り、反応する。そして利用者は援助者の反応に応え、言葉や行動が変わる。こういったより良いコミュニケーションを築くためにも、「バイスティックの7原則」は大きなヒントになるでしょう。 ぜひこの基礎原則を頭に入れながら、日々の介護業務にお役立ていただけると嬉しいです。

続きを見る >

MENU