-

2022.04.14

2022.04.14その他

クレジットカード決済ページの不具合についてのお詫びとお知らせ4月14日(木)16:10~20:33頃まで、クレジットカード決済ページにおいて、 クレジットカード会社のシステム障害によりクレジットカード決済ができない現象が発生しておりました。 現在はシステム障害が復旧しており、正常にクレジットカード決済ページがご利用いただけます。 皆様には、大変ご迷惑をおかけして申し訳ございませんでした。 何卒よろしくお願い申し上げます。 三幸福祉カレッジ

続きを見る > -

2022.03.28

2022.03.28介護コラム

介護過程とは?介護福祉士国家試験にも出題される!?介護過程というキーワードを聞いたことはありますか? 介護職員初任者研修や介護福祉士実務者研修にて履修し、介護福祉士の受験の際にも出題される科目です。この記事では、介護過程について、解説していきます。介護福祉士国家試験への出題例も掲載していますので、ぜひチャレンジしてみてくださいね。 介護過程とは? 介護過程とは、ご利用者が望む生活を実現するために取り組む、科学的思考と実践のプロセスのことであり、介護実践の根拠となるものです。介護過程の展開によって、ご利用者が望む生活を実現するうえで生じている生活課題を解決することにより、ご利用者のQOL(生活の質)を向上させることを目的としています。 介護過程では、ご利用者の情報収集を行ったうえで、介護計画を立てます。そして、その計画に基づいて実際にケアを実践し、評価を行います。この「アセスメント→計画立案→実施→評価」の一連のプロセスのことを介護過程と呼んでいます。 ケアマネジメントと介護過程の違い ケアマネジントは、多職種による総合的な支援プロセスのことを指します。ケアマネジメントでは、ケアマネジャーがケアプラン(介護サービス計画)を作成します。ケアプランは、ケアマネジャーが作成するもので、要介護者の状態やニーズに合わせて、介護サービスの種類、内容、頻度等を総合的に定めたものです。 一方、介護過程は、介護職による支援プロセスのことを指します。介護過程では、介護福祉職が介護計画(個別介護計画)を作成します。介護計画は、介護サービスを提供する際の、具体的な方針や内容について定めたものです。 ケアプランをもとに、各専門職はケア計画を作成しますが、その中で介護福祉職が作成するのが介護計画(個別介護計画)です。ケアプランと介護計画を混同しないように注意しましょう。 図:「介護福祉士養成施設の教員の教育力向上に関する調査研究事業(厚生労働省)」資料を参考に作成 介護過程の展開 1.アセスメント アセスメントとは、ご利用者に関する情報を収集し、情報を分析・解釈・統合し、ご利用者の生活課題を明確にすることです。 ご利用者や関係者、取り巻く環境などからご利用者に関する情報を収集します。先入観にとらわれず、様々な視点から情報を収集することが重要です。これらの情報を分析し、ご利用者が望む生活を実現するために取り組むべき課題を明確にします。 2.計画立案 計画立案では、ご利用者一人ひとりに対して、介護計画(個別介護計画)を立案します。 アセスメントで明確となった課題に対して、介護目標を設定し、その介護目標を達成するための具体的な支援内容や方法を組み立てます。 そして、この介護計画はご利用者と関わる全ての人に対して、共有できるように言語化する必要があります。 3.実施 介護計画に基づいて、ケアを実施します。これは、日々の介護実践そのものです。実施にあたっては、生活支援技術やコミュニケーション技術も必要となります。根拠に基づいた介護を実践し、記録を行います。 4.評価 これまでのプロセスを振り返り、目標に対しての現状を確認します。そして次のサイクルのアセスメントに繋げます。目標が達成されなかった場合は、介護過程の各段階にさかのぼって検討し、見直しを行います。 これらの一連のプロセスによって、介護過程を展開します。 実施のところは、法的義務づけがない介護保険制度の施設サービスにおいては、個別介護計画が作成されていないケースもあるようです。しかし、ケアプランに内包されていたり、日常的なしくみの中で取り組みがなされたりしている場合もありますので、ご自身の職場で確認されてみるとよいでしょう。 参考:介護過程 実践事例集|厚生労働省 「介護過程」は介護福祉士にも出題される 「介護過程」は、介護福祉士国家試験の受験科目のひとつですので、毎年出題されます。(以下は第33回試験より抜粋)正しく理解し、解答できるようにしておきましょう。 問題61 介護過程の目的に関する次の記述のうち、最も適切なものを1つ選びなさい。 1 利用者の健康状態の改善 2 介護福祉職の介護観の変容 3 他職種との役割の分化 4 家族の介護負担の軽減 5 利用者の生活の質の向上 出典:第33回(令和2年度)介護福祉士国家試験|公益財団法人社会福祉振興・試験センター 解答:5 介護過程の目的は、ご利用者が望む生活を実現するうえで生じている生活課題を解決することにより、ご利用者のQOL(生活の質)を向上させることです。 問題63 次の記述のうち、介護過程の展開におけるアセスメント(assessment)の説明として、最も適切なものを1つ選びなさい。 1 支援内容を説明して同意を得ること。 2 具体的な支援計画を検討すること。 3 達成できる目標を設定すること。 4 支援の経過を評価すること。 5 利用者の生活課題を明確にすること。 出典:第33回(令和2年度)介護福祉士国家試験|公益財団法人社会福祉振興・試験センター 解答:5 アセスメントでは、ご利用者に関する情報を収集し、情報を分析・解釈・統合し、ご利用者の生活課題を明確にします。 介護福祉士を目指すなら三幸福祉カレッジ! 三幸福祉カレッジの介護福祉士実務者研修を全国各地で開催しています。 実務者研修のカリキュラム「介護過程Ⅲ」では、5日間の通学講習の中で、「アセスメント→計画立案→実施→評価」のプロセスを、事例をもとに、考え、実践してきます。 介護過程受講後には、「なぜそのケアを行うのか」等、根拠を考えてご利用者と関わるようになったという声が多く聞かれます。 「なんだか難しそう」と思われる方もいらっしゃるかもしれませんが、プロセスごとに、講師がわかりやすく説明しますので、安心して受講いただけます。 また、三幸福祉カレッジでは、介護福祉士受験対策講座も開催しており、実務者研修とセットで受講いただくことも可能です。通信コースも充実しているため、お仕事のお休みが取りづらい方にもおすすめです。 近くの教室を探す講座の申込みをする【無料】資料を請求する介護福祉士実務者研修の詳細はこちら【無料】介護福祉士実務者研修説明会動画はこちら介護福祉士受験対策講座の詳細はこちら【無料】介護福祉士受験対策講座オンラインセミナーはこちら まとめ 日常的に、介護過程の道筋に沿って思考することにより、ご利用者のQOLの向上につなげていきたいですね。 介護過程とは、ご利用者が望む生活を実現するために取り組む、科学的思考と実践のプロセスのことである。 介護過程は、介護実践の根拠となるものである。 介護過程の目的は、生活課題を解決することにより、ご利用者のQOL(生活の質)を向上させること 介護過程は、「アセスメント→計画立案→実施→評価」の流れで展開される。 介護計画は、介護サービスを提供する際の計画であり、ケアプランとは異なる。 ▼各種SNSも実施しています。今回のようなお役立ち情報も定期的に更新しますので、ぜひご登録ください♪

続きを見る > -

2022.03.24

2022.03.24試験情報

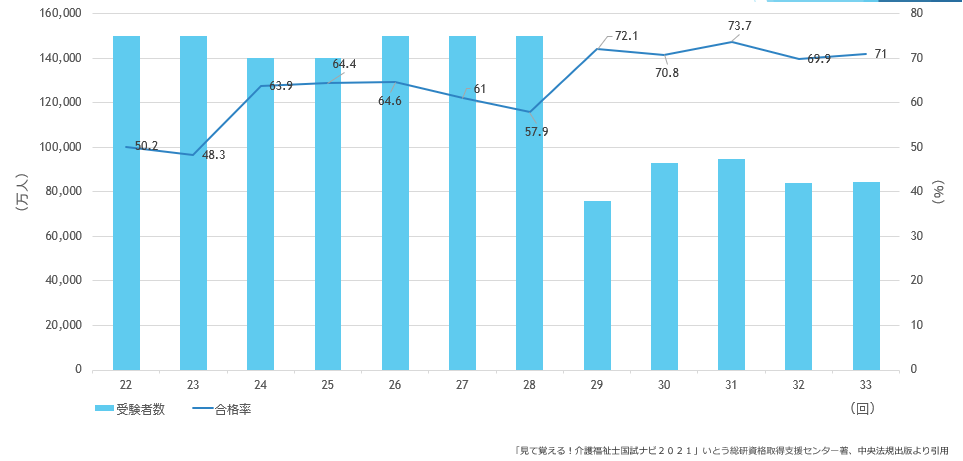

第34回介護福祉士国家試験合格発表第34回介護福祉士国家試験合格発表 2022年1月31日(日)に実施された第34回介護福祉士国家試験の合格発表は、2022年3月25日(金)14:00に試験センターのホームページにて公開されました。 ▼第34回介護福祉士国家試験 結果 受 験 者 数 83,082人 合 格 者 数 60,099人 合 格 率 72.3% ▼社会福祉振興・試験センターホームページ http://www.sssc.or.jp/ ▼第34回介護福祉士国家試験正答 https://www.sanko-fukushi.com/cms/wp-content/uploads/2022/01/第34回介護福祉士正答.pdf 引用:社会福祉振興・試験センターホームページ 過去の合格基準点 介護福祉士国家試験の合格基準については、 次の2つの条件を満たした者を筆記試験の合格者とすると試験センターHPにて公表されています。 ア 問題の総得点の60%程度を基準として、問題の難易度で補正した点数以上の得点の者。 イ アを満たした者のうち、以下の試験科目11科目群すべてにおいて得点があった者。 [1] 人間の尊厳と自立、介護の基本 [2] 人間関係とコミュニケーション、コミュニケーション技術 [3] 社会の理解 [4] 生活支援技術 [5] 介護過程 [6] 発達と老化の理解 [7] 認知症の理解 [8] 障害の理解 [9] こころとからだのしくみ [10] 医療的ケア [11] 総合問題 【引用】公益財団法人 社会福祉・振興試験センターホームページ http://www.sssc.or.jp/kaigo/kijun/kijun_02.html 【引用】「見て覚える!介護福祉士国士ナビ2021」いとう総研資格取得支援センター著・中央法規出版 三幸福祉カレッジ 介護福祉士受験対策講座無料セミナー動画 三幸福祉カレッジでは、介護福祉士試験合格を目指す方のために、無料セミナー動画を掲載しております。 合格のための、試験のポイントや合格するための勉強法をご紹介しています。 スマホやパソコンでいつでもどこでもご視聴いただけるので、ぜひご覧ください。 動画は第34回(令和3年度)受験者向けですが、第35回(令和4年度)受験者にも役立つ内容を掲載しております。 <セミナー動画内容> ➀介護福祉士国家試験について ②介護福祉士国家試験の出題分析 ③介護福祉士の合格に向けて ④介護福祉士受験対策講座のご案内 また第35回(令和4年度)試験の最新情報を知りたい、その場で質問したいという方は、介護福祉士受験対策講座無料オンラインセミナーも実施しております。 三幸福祉カレッジ 介護福祉士受験対策講座 三幸福祉カレッジでは、試験対策チームが毎年の試験の傾向を徹底的に分析したオリジナル教材を使用し実施する、受験対策講座があります。 自宅で効率よく学習したい方へ☆通信コース ◆Web学習コース:受講料 25,000円(税込27,500円)スマホで繰り返し学習し、 スキマ時間も無駄にせず勉強したい方にオススメ! ◆筆記通信コース: 33,000円(税込36,300円)苦手分野を把握し、自宅でも効率的に勉強した方にオススメ! 直接講師からの指導を受けたい方へ☆通学コース ◆完全マスターコース(全12日):受講料 170,000円(税込187,000円)学習時間を確保し、基礎からしっかり学びたい方にオススメ! ◆ポイント速習コース(全4日):受講料 57,000円(税込62,700円)短期集中で効率良く学びたい方にオススメ! 三幸福祉カレッジは、介護福祉士を目指す皆さんを応援しています。一緒に頑張りましょう。 ▼各種SNSも実施しています。今回のような試験情報も定期的に更新しますので、ぜひご登録ください♪

続きを見る > -

2022.03.21

2022.03.21介護コラム

介護職をめざす方必見!志望動機の書き方介護の需要が年々高まる中で、「介護に興味があって働いてみたい」「介護職として人の役に立ちたい」などの理由で、介護職へ転職を考えている方も多いです。 しかし面接で、実際に何をアピールしたら良いかわからなかったり、やる気はあっても未経験のため不安な気持ちになったりすることがあります。 そこで今回は、これから介護職を目指す方へ、志望動機の書き方についてのポイントをご紹介します。 介護業界への就職でアピールすべきこととは? 面接を迎える前に、「なぜ介護職を目指したいと思ったのか」に至った心の動きや理由を整理します。 その上で、考えを履歴書の志望動機欄に文章化し、面接で採用担当者に対して強い関心や熱意を言葉として伝えることが重要です。 では具体的にどのようなアピールが効果的なのでしょうか。ポイントは四つあります。 ポイント1.介護業界を目指すきっかけを明確に さまざまな業界の中から、なぜ介護業界で働きたいと思ったのか、その理由を明確にします。例えば、これまでの人生で介護に関わった機会、興味や関心を持つきっかけなどを振り返ります。 家族が病気になったことがきっかけで介護への関心を持った 人と接することが好きで、人の役に立つ介護の仕事に興味を持った 介護のボランティアを通じて、高齢者と接する仕事に関心を持った 介護施設に入居した祖父や祖母に寄り添ってくれた介護職員に感銘を受けた 超高齢化社会を迎え、人生の先輩を支える介護の仕事に魅力を感じた ポイント2.応募事業所・施設を選んだ理由を記載する 多くの介護事業所の中から、なぜその事業所や施設を選んだのか、その理由を記載します。併せて採用担当者に、「この人と一緒に働いてみたい」や「入社して活躍してほしい」と感じてもらえるような内容も記載します。 貴事業所のホームページやパンフレットを拝見し、理念に共感した 貴施設のSNSで、楽しそうな利用者と笑顔で働くスタッフの姿から遣り甲斐を持って仕事に取り組めそうだと感じ、一緒に働きたいと思った 研修制度や資格取得支援制度など、成長しチャレンジできる環境が整っている 貴施設が、利用者とのコミュニケーションを大切にし、寄り添う姿勢に感銘を受けた ポイント3.自身のこれまでの経験と特性を伝える 応募者自身がこれまでに経験してきた仕事や人生、性格などから、事業所・施設で活かせる強みを伝えます。介護職未経験者の場合は人生で培ってきたもの、介護職経験者の場合は過去に携わった介護業務で得たものなど、具体的な内容を交えるとより伝わりやすいです。 運動が好きで、さまざまなスポーツに打ち込んできた経験から、体力に自信があり、身体を使う介護の仕事に役立つと思った 接客の仕事で培ったコミュニケーション能力が、利用者の声に耳を傾ける介護に生かせると思った 育児において、子どもの感情を読み取り、何ができるかを常に考えた経験が、介護における利用者のご希望を叶えることにもつながると思った 他事業所でパートの介護職として勤務し、寄り添う介護を実践してきた経験が活かせると思った ポイント4.将来の目標やポジションについて 介護職として今後どのように成長していきたいか、キャリアアップを目指していきたいかなど、将来へのビジョンを伝えます。 利用者により一層喜んでもらえるよう、介護福祉士やケアマネジャーなどに挑戦し、専門職としてスキルアップしたい さまざまな施設を運営する貴事業所で、多職種にチャレンジし、幅広い介護の経験を積みたい 介護職として働きながら、初任者研修や実務者研修を受講し、常に新しい技術と知識を吸収したい 参考ページ:We介護 【例文11選】介護職の志望動機(履歴書・面接)|特養・老健など施設別、職種別に紹介 介護業界に就職するときのおすすめの資格4選 介護業界に就職する際におすすめの資格としては、以下の四つがあります。 これから介護業界を目指すなら「初任者研修」 介護の基礎から応用までを学び、介護職を目指す方はもちろんのこと、サービス業や家族の介護にも役立てることができるのが初任者研修です。 初任者研修を取得することで、在宅サービスや施設サービスを問わず、介護サービス全般で働くことができるとともに、全国のどこでも就職や転職に役立ちます。 また三幸福祉カレッジでは、介護未経験者が安心して介護職にチャレンジできるよう、資格取得から就職支援までバックアップする就職サポートを行っています。 ▶︎三幸福祉カレッジの就職サポートの詳細はこちら ▶︎介護職員初任者研修の詳細はこちら より高度な介護の技術が学べる「実務者研修」 初任者研修の上級資格で、より質の高い介護サービスを提供するために、介護職として働く上で必要な介護過程の展開や、医療的ケアなどについて学ぶことができるのが実務者研修です。 実務者研修を取得することで、介護福祉士国家資格の受験資格を得ることができるとともに、訪問介護事業所で配置が必須のサービス提供責任者も目指せます。 ▶︎介護福祉士実務者研修の詳細はこちら ▶︎介護福祉士実務者研修説明会動画はこちら 介護職のエキスパートを目指すなら「介護福祉士」 介護職において唯一の国家資格で、高齢者から障がい者までのより幅広い介護の知識を学び、介護のプロとして現場で活躍できるのが介護福祉士です。 介護福祉士を取得することで、給与や待遇面が良くなるとともに、サービス提供責任者や生活相談員、チームリーダーなど職業の選択の幅も広がります。 ▶︎介護福祉士受験対策講座の詳細はこちら ▶︎【無料】介護福祉士受験対策講座オンラインセミナーの予約はこちら ▶︎【無料】介護福祉士受験対策講座セミナー動画はこちら 介護保険サービスのプロ「ケアマネジャー」 介護支援専門員とも呼ばれ、利用者やその家族に必要なサービスを把握してケアプランを作成し、介護保険サービスの利用をサポートするプロとして活躍できるのがケアマネジャーです。 ケアマネジャーを取得することで、利用者の生活の改善を図るやりがいや、各職種との連携によりチームとして利用者を支援するおもしろさを実感できます。 ▶︎ケアマネジャー受験対策講座の詳細はこちら まとめ 今回は、これから介護職を目指す方へ、志望動機の書き方についてのポイントをご紹介しました。 介護業界への就職でアピールすべき四つのポイントを押さえて志望動機を作成しつつ、就職サポートを上手に活用し、介護職で働く夢を叶えましょう! ▶︎求人が充実!介護求人ドットコムは「こちら」 介護福祉士を目指すなら三幸福祉カレッジ! 三幸福祉カレッジでは、これから介護職を目指す方や、介護職としてキャリアアップしたい方のための講座を多数ご用意しております。 まずは近くの教室を探してみましょう! ▶︎介護職員初任者研修の詳細はこちら ▶︎【無料】介護職員初任者研修オンライン説明会はこちら ▶︎介護職員初任者研修+実務者研修のセット講座はこちら(お得な受講料割引あり) ▶︎【無料】実務者研修説明会動画はこちら ▶︎【無料】介護福祉士受験対策講座オンラインセミナーの予約はこちら ▶︎【無料】介護福祉士受験対策講座セミナー動画はこちら ▼各種SNSも実施しています。今回のようなコラム記事を定期的に更新しますので、ぜひご登録ください♪

続きを見る > -

2022.03.14

2022.03.14介護コラム

介護を行うときに気をつけたいコミュニケーションについて質の高い介護サービスを確保するためには、介護職員がより高度な介護技術を習得していることは欠かせません。さらに介護職員が利用者とのコミュニケーションを上手に取ることで、利用者のニーズを引き出し、的確な介護サービスの提供につながります。 そこで今回は、介護を行うときに気をつけたいコミュニケーションについて、コミュニケーションの種類やポイントを交えてご紹介します。 介護におけるコミュニケーションの重要性 人間はコミュニケーションを通して、心を通わせ、お互いに理解を深めます。 介護においてより良い対人援助を行うためには、介護職員が利用者のことをよく知るとともに、自分自身のこともよく知ることが大切です。 利用者の希望や思いを把握し、信頼関係を構築できるよう、話をするだけでなく、利用者の話に耳を傾けるコミュニケーション技術を習得することが重要です。 コミュニケーションを行うときのポイント 実際に利用者とコミュニケーションを取る場合、どのようなことを心がける必要があるのでしょうか。 コミュニケーションを行うときのポイントを五つご紹介します。 ポイント1.答えやすい質問を心がける 二つや三つの単語で返答できる質問を心がけます。 例えば「寒くないですか?」「ご飯は好きですか?」など、「はい」や「いいえ」で返答できる質問は、短時間で状況を明確にできます。 また「何が好きですか?」「心配なことは何ですか?」など、内容や感想を尋ねる質問は、相手が自由に返答でき満足感も増します。 ポイント2.傾聴 相手の感情を理解し、受け止めながら話を聴きます。 利用者の多くは、考えていることや不安なことなどを聴いてほしいと思っているので、相手の言葉を妨げず親身になり、じっくりと耳を傾けて話を聴くことで信頼感が生まれます。 ポイント3.繰り返し確認 相手が話をする内容の中で重要な事柄を繰り返し、確認をします。 例えば「〜ということですね」と言うように確認することで、相手の話を理解していることが伝わります。 ポイント4.受容と共感 受容とは、相手の言葉や感情をありのまま受け入れることです。 また共感とは、相手の感情を受け止め、相手の立場になって理解し、その感情に寄り添うことです。 相手の価値観や人生観を大切にし共感することで、「気持ちを分かってくれた」と安心感につながります。 ポイント5.誠実さと礼儀 相手に対し尊敬の念を持ち、一つひとつのサービスを丁寧に提供します。 挨拶や敬語をはじめ、表情や態度には、相手に対する心が現れますので、常に誠実さと礼儀を大切にして接します。 参考ページ:介護ワーカー詳しく解説!介護のコミュニケーションで大切なこととは!? コミュニケーションの種類 コミュニケーションには、言語的コミュニケーションと非言語的コミュニケーションがあります。 二種類のコミュニケーションの特徴を理解し、組み合わせながら活用することで、お互いの信頼感はさらに増します。 言語的コミュニケーション 言語的コミュニケーションとは、相手に言葉や文字で伝えることで、筆談や手紙、メールなども含みます。 例えば、生活援助の際に「お手伝いしますが、よろしいですか?」と提供する内容を説明し、利用者から同意を得るのは言葉を使います。 また、利用者との間で介護サービスの契約を結ぶ際は、計画書に文字として記し、伝えます。 非言語的コミュニケーション 非言語コミュニケーションとは、表情や態度、身ぶり手ぶりで伝えることで、服装や口調、声のトーンやスキンシップなども含みます。 例えば、利用者と会話をする際に相手の手に自分の手を添えながら笑顔で話しかけたり、相手が話している際にうなずいたりなどがあります。 「目は口ほどにものを言う」というように、感情は言葉よりも表情に現れやすいです。 参考ページ:介護ワーカー詳しく解説!介護のコミュニケーションで大切なこととは!? 介護福祉士試験にも出題! 介護におけるコミュニケーションは、介護福祉士試験にも出題されており、 人間関係とコミュニケーションが2問、コミュニケーション技術が8問です。 人間関係とコミュニケーションは、コミュニケーション技術と関連性が高い科目ですので、関連させて勉強することがより効果的です。 ここでは、過去問題を交えご紹介します。 人間関係とコミュニケーション よく出題される単語として以下の五つがあります。 自己覚知:自分の理想や価値観、感情などについて、客観的に理解すること ラポール:お互いに信頼し合い、心理的距離が縮まり、感情の交流を行うことができる状態のこと 受容:相手の言葉や感情をありのまま受け入れること 共感:相手の感情を受け止め、相手の立場になって理解し、その感情に寄り添うこと 傾聴:相手の感情を理解し、受け止めながら話を聴くこと 第33回(令和2年度)介護福祉士国家試験では、このように出題されました。 問題3 他者とのコミュニケーションを通した自己覚知として、最も適切なものを1つ選びなさい。 1 自己の弱みより強みを重視する 2 自己の感情の動きとその背景を洞察する 3 自己の行動を主観的に分析する 4 自己の私生活を打ち明ける 5 自己の価値観を他者に合わせる 引用:社会福祉振興試験センターホームページ「介護福祉士国家試験過去問題」 答えは2です。 コミュニケーション技術 基本的な用語の理解やコミュニケーション技法を踏まえた事例問題などが出題されています。 第33回(令和2年度)介護福祉士国家試験では、このように出題されました。 問題30 Gさん(55歳・男性)は父親と2人で暮らしている。父親は週2回通所介護(デイサービス)を利用している。Gさんは、父親が夜に何度も起きるために睡眠不足となり、仕事でミスが続き退職を決意した。ある日、Gさんが介護福祉職に、「今後の生活が不安だ。通所介護(デイサービス)の利用をやめたいと考えている」と話した。Gさんが、「利用をやめたい」と言った背景にある理由を知るためのコミュニケーションとして、最も適切なものを1つ選びなさい。 1 開かれた質問をする 2 「はい」「いいえ」で答えられる質問をする 3 介護福祉職のペースに合わせて話してもらう 4 事実と異なることは、訂正しながら聞く 5 相手が話したくないことは、推測して判断する 引用:社会福祉振興試験センターホームページ「介護福祉士国家試験過去問題」 答えは1です。 まとめ 介護を行うときに気をつけたいコミュニケーションについて、コミュニケーションの種類やポイントを交えてご紹介しました。 コミュニケーションは、介護現場において必要不可欠であり、人間関係とコミュニケーションおよびコミュニケーション技術で学んだ知識は、介護実務や多職種との連携のときにも役立ちます。 介護福祉士を目指すなら三幸福祉カレッジ! 三幸福祉カレッジでは、これから介護職を目指す方や、介護職としてキャリアアップしたい方のための講座を多数ご用意しております。 まずは近くの教室を探してみましょう! ▶︎介護職員初任者研修の詳細はこちら ▶︎【無料】介護職員初任者研修オンライン説明会はこちら ▶︎介護職員初任者研修+実務者研修のセット講座はこちら(お得な受講料割引あり) ▶︎【無料】介護福祉士受験対策講座オンラインセミナーの予約はこちら ▶︎【無料】介護福祉士受験対策講座セミナー動画はこちら ▶︎【無料】実務者研修説明会動画はこちら ▼各種SNSも実施しています。今回のようなコラム記事を定期的に更新しますので、ぜひご登録ください♪

続きを見る > -

2022.02.28

2022.02.28介護コラム

介護とは?〜心がけたいことや介護の今後について解説〜元気な高齢者でも年齢を重ねるごとに誰かの助けが必要になります。また若い世代の方でも、事故や病気により、介護が必要になる場合もあります。介護に関する問題は、生活を送っていく中で誰でも起こり得ることなのです。 一方、介護が必要な方を支える仕事は、介護の業務に携わったことがない方にとって分かりづらく、介護サービスや必要な資格の名称を聞いただけでは、仕事の内容までイメージが難しいです。 そこで今回は、これから介護業界を目指す方向けに、介護をする上で心がけたいことや介護業界の今後について解説します。 介護とは まず介護の歴史について解説します。 戦後間もない日本の家族は多世代が同居しており、基本的に介護は家族が担っていました。 その後1960年代に核家族化が進んだことで、1963年に老人福祉法が制定、介護が必要な高齢者のためのサービスが誕生します。当時の在宅サービスは、ひとり暮らしの高齢者宅へ家庭奉仕員(ホームヘルパーの前身)が派遣され、支援できる内容も炊事などの家事援助のみで、身体介護は危険との理由から禁止されていました。 1982年に寝たきりの高齢者が社会問題化したことで老人保健法が制定、さらに1990年代にホームヘルパー養成事業が実施、老人訪問看護制度が開始されました。 そして2000年4月に高齢者の介護を社会全体で支え合う仕組みの介護保険法が施行、介護保険制度が実施されました。 2000年3月までの介護サービスは、利用者の意思に関係なく市区町村などの行政機関が、要件を満たしている方かどうかを判断し行政の権限でサービスを提供する措置制度でした。 しかし介護保険制度の実施により、都道府県から認可を受けた指定サービス事業者が介護保険サービスを提供できるようになり、さらに利用者がどの事業者からどのサービスをどのくらい受けるかを定めた範囲で選べるようになりました。 介護の歴史からも分かるように、介護とは、高齢者や介護が必要な方の身の回りのお世話をしたり自立を支援したりすることです。また支援が必要な方が望む生活・目標とする生活を送るための支援の計画を立て、実現に至るまでの過程も含みます。 参考ページ:厚生労働省 日本の介護保険制度について「介護保険制度の創設前の老人福祉・老人医療制作の経緯」 介護と介助と看護の違い 介護を解説する上で介助や看護という言葉をよく聞きますが、それぞれの違いはご存じでしょうか。 介護は日常生活をサポートすること、看護は治療や療養をサポートすることがメインです。 介助とは 介助とは、助けが必要な方のそばに付き添って、食事や入浴、排泄など日常の動作の手助けをすることで、介助は介護を実現するための手段を指します。 看護とは 看護とは、病気やケガなどを負った方が健康状態に回復するよう支援していくことで、患者やその家族の心をケアすることも含みます。 介護をする上で心がけたいこと 助けが必要とする方に対し、日常生活のサポートをする上でどのようなことに心がければ良いのでしょうか。 介護の仕事において、援助者(介護者)が利用者のニーズを把握し援助することで、利用者は安心して援助者(介護者)の援助に応え、言葉や行動が変わります。するとお互い信頼関係が生まれ、良いコミュニケーションを築くことにつながります。 援助者(介護者)と利用者の良好な関係を築くことに欠かせないのが、1957年にアメリカのケースワーカーで社会福祉学者のフェリックス・ポール・バイスティックが定義した援助の基本原則「バイスティックの7原則」です。 このバイスティックの7原則を理解することは、利用者との関係の構築やケアの方法の改善に役立ちます。 介護をする上でこのバイスティックの7原則に記されている援助の基本原則を心がけることが重要です。 関連記事:バイスティックの7原則とは?事例を交えて対人援助のポイントをご紹介 介護職に向いている人 バイスティックの7原則にもあるように、介護は利用者と良好な関係を築くことが重要なため、人と接することが好きな人や周囲に気配りができる人は介護職に向いています。 また高齢者と接する機会が多いため、挨拶を含めた言葉遣いが丁寧な人や高齢者のペースに合わせた対応ができる人も介護職に向いています。 さらに高齢者は、一人ひとり異なる習慣や価値観で生活しているため、一人ひとりに寄り添う介護が必要です。常に向上心を持って新しい介護技術を習得したり勉強したりすることも、介護職には大切な要素です。 介護業界の今後について 今後の介護業界において大きな課題が2025年問題です。 2025年問題とは、1947年から1949年までの第一次ベビーブームに生まれた団塊世代の方々が、要介護リスクが高くなる後期高齢者の75歳を迎えることで起こるさまざまな問題のことです。 中でも高齢者を支える介護人材不足は顕著で、厚生労働省のデータによると、2025年度に約243万人の介護職が必要なところ、2019年度時点で211万人にとどまっています。あと3年で約32万人の介護職をどのように確保するかが大きな焦点です。 関連記事:2025年問題とは?これからの介護職に求められるもの 介護に関する資格 介護の仕事にはさまざまな資格があり、資格の有無によって携わる業務内容にも違いがあります。 介護職は、実務経験を積みながら本人の努力と向上心次第でキャリアアップを実現できるとともに、人から感謝されるやりがいのある仕事です。 これから介護職を目指す方は、まず介護の入り口ともいえる介護職員初任者研修を受講し基礎を固めることがおすすめです。 介護職員初任者研修 介護の入り口ともいえる資格で、介護の基礎から応用までを学び、介護職を目指す方はもちろんのこと、サービス業や家族の介護にも役立てることができます。 初任者研修を取得することで、在宅サービスや施設サービスを問わず、介護サービス全般で働くことができるとともに、全国のどこでも就職や転職に役立ちます。 関連記事:介護職を目指す方必見!初任者研修のススメ! ▶︎介護職員初任者研修の詳細はこちら 介護福祉士実務者研修 介護職員初任者研修の上級資格で、介護職として働く上で必要な介護過程の展開や認知症、医療的ケアなどについて学び、より質の高い介護サービスを提供できます。 実務者研修を取得することで、介護福祉士国家資格の受験資格を得ることができるとともに、訪問介護事業所で配置が必須のサービス提供責任者も目指せます。 ▶︎介護福祉士実務者研修の詳細はこちら 介護福祉士 介護職で唯一の国家資格で、高齢者から障がい者までのより幅広い介護の知識を学び、介護のプロとして現場で活躍できます。 介護福祉士を取得することで、給与や待遇面が良くなるとともに、サービス提供責任者や生活相談員、チームリーダーなど職業の選択の幅も広がります。 関連記事:未経験で働きながら介護福祉士になるには? ▶︎介護福祉士受験対策講座の詳細はこちら ケアマネージャー 介護支援専門員とも呼ばれ、利用者やその家族に必要なサービスを把握してケアプランを作成し、介護保険サービスの利用をサポートするプロとして活躍できます。 ケアマネジャーを取得することで、利用者の生活の改善を図るやりがいや、各職種との連携によりチームとして利用者を支援するおもしろさを実感できます。 ▶︎ケアマネジャー受験対策講座の詳細はこちら まとめ 介護業界を目指す方向けに、介護をする上で心がけたいことや介護の今後について解説しました。 介護とは、高齢者や介護が必要な方の身の回りのお世話をしたり自立を支援したりすることで、その必要性は益々高まっています。 介護職員を目指すなら三幸福祉カレッジ! 三幸福祉カレッジでは、これから介護職を目指す方や、介護職としてキャリアアップしたい方のための講座を多数ご用意しております。 まずは近くの教室を探してみましょう! ▶︎介護職員初任者研修の詳細はこちら ▶︎【無料】介護職員初任者研修オンライン説明会はこちら ▶︎介護職員初任者研修+実務者研修のセット講座はこちら(お得な受講料割引あり) ▶︎【無料】介護福祉士受験対策講座オンラインセミナーの予約はこちら ▶︎【無料】介護福祉士受験対策講座セミナー動画はこちら ▼各種SNSも実施しています。今回のようなコラム記事を定期的に更新しますので、ぜひご登録ください♪

続きを見る > -

2022.02.16

2022.02.16介護コラム

認知症介護基礎研修とは〜介護職無資格者の研修義務化について解説〜介護の無資格者であっても、訪問介護を除く特別養護老人ホームや介護老人保健施設などの介護保険施設および通所介護において介護職として働くことは可能です。 しかし2021年度の介護報酬改定により認知症介護基礎研修の修了義務化が決定したことで、無資格で介護職として働くことができなくなります。 そこで今回は、認知症介護基礎研修について認知症ケアや義務化した背景を交えながらご紹介します。 認知症介護基礎研修とは 認知症介護基礎研修とは、認知症介護に携わる者が、その業務を遂行する上で基礎的な知識や技術と、それを実践する際の考え方を身につけ、チームアプローチに参画する一員として基礎的なサービス提供を行うことを目的とした研修です。 認知症ケアとは 認知症の人は、周囲から理解を得ることができず、人としての尊厳を失われていく状況に陥ることがあります。そのため認知症ケアにおいては、認知症の人も健常者と同じように尊厳が保持されることが大切です。 認知症の人の尊厳が保持されるための基本理念として以下のものがあります。 心のケア 関係性の重視 継続性と専門性の重要性 権利擁護の必要性 まず認知症の症状であることを理解し、認知症の人の気持ちを受け止めて寄り添うことが大切です。また認知症の人にとって環境の変化は大きな不安やストレスになるので、認知症の人の関係性を守ることを優先します。さらに認知症は進行性の病気のため、医療機関や専門的なサポートを利用しながら継続的なケアが重要です。 ただし認知症の症状であることを理解し対応することは難しいことです。介護職員や家族が認知症を理解し上手に向き合っていくための9大法則として以下のものがあります。 記憶障害に関する法則(周囲からは紛れもない事実でも、本人の認識からは消えていて事実でないことがある) 症状の出現強度に関する法則(家族や介護をサポートしてくれる人など、身近な人に対して認知症の症状がより強く出る) 自己有利の法則(自分に不利なことは認めず強情になり、自分の意見を貫き通そうとする) まだら症状の法則(認知症の症状が出たり出なかったりする) 感情残像の法則(起きた出来事に関する記憶は忘れても、感情だけはしばらく残り続ける) こだわりの法則(こだわりが強くなり他人の意見を受け入れなくなる) 作用・反作用の法則(うまく言葉で伝えることができなくても、周囲の反応を見て気持ちをくみ取ることができる) 認知症症状の了解可能性に関する法則(認知症の症状についてのすべてにおいて理解や説明ができるとされている) 衰弱の進行に関する法則(認知症の人は、認知症になっていない人より約3倍のスピードで老化する) 上記の9大法則を理解した上で認知症の人をケアしていくことが必要です。 参考ページ:介護のほんね「正しい認知症ケアとは|基本の考え方・家族が知っておきたい9大法則など 認知症介護基礎研修を義務化した背景 認知症介護基礎研修を義務化した背景には、二つの理由があります。 2025年には高齢者の約5人に1人が認知症になるとの推計から、今後も認知症の方の増加が見込まれ、あらゆる介護保険施設や事業所のスタッフが認知症介護の基礎的な知識を有している状況が必要である。 認知症介護に関する研修の体系上では介護職員初任者研修や無資格者を対象とした基礎的な研修がないため、介護サービス従事者向けの認知症ケアに関する基礎的な知識や技術、考え方などを修得できる機会を確保する。 中でも介護未経験や無資格の人が認知症への理解を深め、介護の質を向上させることが狙いです。 参考ページ:厚生労働省 「認知症施策推進総合戦略〜認知症高齢者等にやさしい地域づくりに向けて〜」 参考ページ:厚生労働省 「認知症施策推進総合戦略(新オレンジプラン)の概要」 認知症介護基礎研修の内容 2021年4月に認知症介護基礎研修が義務化されましたが、2024年3月までの3年間は経過措置として研修の受講は努力義務になっているため、現時点で無資格でも介護職として働くことは可能です。 また認知症介護基礎研修は認知症介護に関しての入り口の資格であり、認知症介護実践者研修や認知症介護実践リーダー研修などの上級資格へチャレンジもできます。 研修の対象者 認知症介護基礎研修の対象者は、介護保険施設や事業所などに従事する介護職員で、医療や福祉関係の資格を有さない無資格者です。 研修で学べること 認知症介護基礎研修では、認知症の人の理解と対応の基本や認知症ケアの実践の留意点を学ぶことができます。 具体的には、認知症の人を取り巻く現状や症状に関する基礎的な知識、認知症ケアの実践を行うために必要な方法について事例演習を通じて、背景や具体的な根拠を把握の上、ケアやコミュニケーションの内容を検討します。 研修にかかる日数と所要時間 認知症介護基礎研修は、講義3時間(認知症の人の理解と対応の基本)と演習3時間(認知症ケアの実践上の留意点)の合計6時間のため、1日で研修を修了できます。 研修を受講する方法 認知症介護基礎研修の受講方法は、主催する各自治体や委託された民間団体などによりeラーニングや集合型などさまざまですので、受講を希望する際は、該当する自治体などのホームページで確認が必要です。 また申し込みは、受講者個人ではなく、従事する介護保険施設や事業所の責任者を通じて行います。 介護職員初任者研修との違い 介護職員初任者研修は、介護の基礎から応用までを、一方の認知症介護基礎研修は、認知症介護の基礎となる知識や技術を学ぶことができます。 認知症介護基礎研修を受講することで、介護を必要とする人への対応が幅広く行えるようになるとともに、高齢者の約5人に1人が認知症になるといわれる2025年に向け、認知症ケアへの深い知識や技術を習得できます。 まとめ 認知症介護基礎研修について認知症ケアや義務化した背景を交えながらご紹介しました。 2021年4月の介護報酬改定に伴い、無資格者の介護職に認知症介護基礎研修の受講が義務化されました。 2024年3月までの経過措置期間に認知症介護基礎研修を受講しましょう。 介護職員を目指すなら三幸福祉カレッジ! 三幸福祉カレッジでは、これから介護職を目指す方や、介護職としてキャリアアップしたい方のための講座を多数ご用意しております。 まずは近くの教室を探してみましょう! ▶︎介護職員初任者研修の詳細はこちら ▶︎【無料】介護職員初任者研修オンライン説明会はこちら ▶︎介護職員初任者研修+実務者研修のセット講座はこちら(お得な受講料割引あり) ▶︎【無料】介護福祉士受験対策講座オンラインセミナーの予約はこちら ▶︎【無料】介護福祉士受験対策講座セミナー動画はこちら ▼各種SNSも実施しています。今回のようなコラム記事を定期的に更新しますので、ぜひご登録ください♪

続きを見る > -

2022.02.14

2022.02.14その他

ホームぺージ表示の一時不具合発生のお詫び・解消方法についてこんにちは。三幸福祉カレッジです。 2/14(月)11:00頃に当校ホームぺージのデザイン改修を実施いたしました。 その際、資料請求・申込みなどのボタンを押した際に別ページに繋がる等の不具合が一時的に発生しましたが、現在は解消しております。 ご覧いただいた皆様にはご迷惑をおかけしましたこと、お詫び申し上げます。 もし現時点で、そのような不具合が継続している場合は、お手元のスマートフォン・パソコンに古いデータ(キャッシュ)が残っている可能性がございます。 各端末のキャッシュを削除いただくか、パソコンの場合は、スーパーリロード(Ctrl+Alt+F5)を押していただくと解消がされますので、お試しください。 お手数をおかけいたしますが、よろしくお願いいたします。 三幸福祉カレッジ

続きを見る > -

2022.01.31

2022.01.31その他

ホームぺージアクセス障害のお詫びとお知らせ1月30日 (日)16時頃より、当校三幸福祉カレッジホームページへのアクセスができない状況がございました。 介護福祉士国家試験解答速報の掲載に伴い、アクセスが集中したことが要因となります。 現在、復旧いたしましたことをご報告させていただきます。 皆様には、大変ご迷惑をおかけいたしましたことを心よりお詫び申し上げます。 三幸福祉カレッジ

続きを見る > -

2022.01.24

2022.01.24介護コラム

ユニットケアとは?その考え方と問題点を詳しく解説今では、多くの施設で実践されているユニットケア。ユニット型の施設で働いている方も多くいらっしゃるかと思います。この記事では、ユニットケアの考え方と問題点について、説明したいと思います。 ユニットケアの定義 ユニットケアは、介護が必要になり、施設に入居することになっても、入居者が以前の日常生活となるべく近い環境で生活し、今までと同じようにごく普通の暮らしを送ることを目指しています。 厚生労働省は、ユニットケアを「居宅に近い居住環境の下で、居宅における生活に近い日常の生活の中でケアを行うこと、すなわち、生活単位と介護単位とを一致させたケア」と定義しています。 もともとは、1994年に、ある介護施設の施設長が、数十人の高齢者が集団で食事を摂る光景に疑問を抱き、少人数の入居者とともに買い物をし、一緒に食事を作り、食べるという試みを始め、「一緒に過ごす、ごく普通の家庭の食卓にこそ意味がある」ということに気づいたことが、ユニットケアの始まりと言われています。 参考ページ: 厚生労働省「ユニットケアについて」 日本ユニットケア 推進センター「ユニットケアについて」 ユニットケアの3つの要素 ハード面をユニット型に整えるだけでは、ユニットケアが目指す「入居者が今までと同じように普通の暮らしを送ること」は実現できません。真のユニットケアを実践するためには、「ハード」「ソフト」「システム」の3つの要素からユニットケアを考える必要があります。 ハード (環境) ユニットケアを行うためには、個室とリビング等の共用空間で構成されるハードウエアの構造が必要とされています。 共有空間を囲むように個室を配置することにより、入居者同士のコミュニケーションが生まれやすくなるという研究結果もあります。 また、入居者の個性や「普通の暮らし」建物や設備に取り入れることも大切です。 個室は、入居者のプライベートな空間となりますので、自分の家具、日常生活用品、小物を個室に持ち込み、絵や写真を飾るなどして個人的領域を作ることができます。共有空間であるリビングや、廊下、さらには窓からの景色などあらゆるハード面においても、「普通の暮らし」を感じられる環境づくりを目指します。 ソフト (暮らしのサポート) ユニットケアでは、入居者が今までどんな暮らしをしてきたのかを知ったうえで、今までの「普通の暮らし」を継続できるようサポートします。 施設全体で一律の日課を設け、スタッフが分担して作業的にケアを実施するような集団ケアを行うのではなく、入居者がどのような暮らしを望んでいるのかを理解し、それぞれの生活リズムに合わせた個別ケアを実施することが重要です。 また、他者との人間関係の中で、社会との繋がりを感じられることも重要です。 入居者同士のコミュニケーションを支援することも介護職員の重要な役割となります。 システム (施設運営の中での仕組みづくり) 入居者が今までと同じような普通の暮らしを送ることができる真のユニットケアを実現するためには、職員一人ひとりが自立し、組織として機能していなければなりません。そのためには、施設運営の中での仕組みづくりが重要となります。人材育成、マネジメント、チームづくり、施設全体をまとめる仕組みなどを通して、一人ひとりの専門職が力を発揮できるような工夫が必要です。 ユニットケアを行うには、適切な暮らしのサポート(ソフト)とそれを生かすための環境(ハード)、さらに実践するための仕組みづくり(システム)が必要です。 これらの3つの要素が揃ってこそ、真のユニットケアが実践できると言えます。 参考ページ: 厚生労働省「ユニットケアについて」 日本ユニットケア 推進センター「ユニットケアとは」 従来型との違いについて 特別養護老人ホームは「従来型」と「ユニット型」の2つのタイプに分けられます。時代とともに、ケアのあり方も変化してきたことにより、2001年以降、厚生労働省は一人ひとりに寄り添った介護ができるユニット型への移行を推奨してきました。 従来型 従来型の施設は、個室ではなく、4人程の入居者が同じ部屋で一緒に暮らす多床室が中心です。廊下に沿って複数の多床室が並び、その先に大きなリビングスペースがあることが多いです。 効率的な介護を行うため、一斉に食事を行い、一斉に歯磨きを行うなど、「集団ケア」が中心となります。 ユニット型 ユニットケアは、1ユニット10名以下の入居者で生活します。リビング等の共有空間を中心に、入居者はそれぞれの個室が用意されています。個室から出ると、リビング等の共有空間で、入居者同士交流することができます。 また、ユニットケアでは、ユニットごとに固定の介護職員が配属され、入居者一人ひとりの生活リズムに合わせた「個別ケア」を行います。 参考ページ: 厚生労働省「ユニットケアについて」 ユニットケアのメリット 入居者のプライベート空間が保たれる ユニットケアでは、入居者一人ひとりに個室が用意されます。家族が訪問した際にも、入居者の部屋で過ごすことができます。自宅で暮らしていた頃と同じように、プライバシーが守られ、入居者にとって安心できる空間となります。 コミュニケーションが活発になる 小規模なユニットの中で生活していくため、入居者同士の距離が近くなります。また、いつも知っている人がいることから、安心感にも繋がります。そのため、従来型と比べ、コミュニケーションが活発になり、ユニットでひとつのコミュニティを形成することができます。 一人ひとりの暮らしや生活リズムに合わせた、個別ケアができる 入居者の今までの暮らしや生活リズムを把握し、その人に合わせた個別ケアを行うことができます。ユニットごとに固定の介護職員が配属されますので、入居者とより深く関わることができます。 ユニットケアの問題点 ユニットケアには、メリットが多くありますが、一方では、メリットが問題点となることもあります。ハード面は整備されているものの、ソフト面とシステムが機能しておらず、真のユニットケアが実践できていないというケースも少なくないのがユニットケアの現状です。 ユニット内での人間関係がうまくいかないときの対処が難しい。 入居者同士、入居者と職員の距離が近いことは、ユニットケアの特徴であり、よい面も多くありますが、人間関係のトラブルが起きた際の、対処が難しいという問題点もあります。入居者の個性や入居者同士の人間関係を把握し、コミュニケーションの支援を行うことが重要です。また、職員自身も、孤独を感じやすく、組織として職員のケアを行うことも大切です。 ユニットケアを行うためには、職員の力量が求められる 限られた人員で、24時間体制の個別ケアを行うためには、職員の力量が求められます。個別ケアを行うということは、効率よりも入居者のペースを優先することになりますので、一人で同時に複数のケアを実施するような場面もあります。職員一人ひとりが、自立して正しいケアを実践できなければなりません。また、忙しいが故に、ユニットケアの目的を見失ってしまうことがないように、ユニットをまとめるユニットリーダーの存在も重要です。そのためには、職員の人材育成、そしてユニットをまとめるユニットリーダーの育成が重要なポイントとなります。 ユニットケアのメリットを生かすためには、このような問題点にも目を向けていくことが大切です。 参考ページ: 厚生労働省「ユニットケアについて」 介護福祉士国家試験では「ユニットケア」はどのように出題される? 第33回(令和2年度)試験では次の通り出題されました。 問題25. 介護施設におけるプライバシーの保護として、最も適切なものを1つ選びなさい。 ユニット型施設は個室化が推進されているため、各居室で食事をしてもらった。 個々の利用者の生活歴の情報を、ルールに従って介護職員間で共有した。 個人情報記録のファイルを、閲覧しやすいように机の上に置いたままにした。 着衣失行があるため、トイレのドアを開けたままで排泄の介護を行った。 家庭内の出来事や会話の内容は、情報に含まれないため記録しなかった。 解答:2 引用:公益財団法人社会福祉振興・試験センターホームページ過去問題 まとめ ユニットケアは、今までと同じようにごく普通の生活を送ることを目指している。 ユニットケアを実践するためには、3つの要素(ハード・ソフト・システム)が必要である。 ユニットケアは、少人数(10名以下)で1ユニットを形成し、共同生活を送る。 特別養護老人ホームには、「従来型」と「ユニット型」がある。 ユニット型の施設では、共有空間を囲むように個室が用意されている。 ユニットケアのメリットを生かすためには、問題点にも目を向けることが大切。 三幸福祉カレッジでは、全国各地で介護職員初任者研修、介護福祉士実務者研修やその他キャリアアップ講座を開講しています。気になる資格や講座があれば、チェックしてみてください。 近くの教室を探す 講座の申込みをする 【無料】三幸福祉カレッジの資料を請求する 介護職員初任者研修の詳細はこちら介護福祉士実務者研修の詳細はこちら介護福祉士受験対策講座の詳細はこちら≫≫【無料】介護福祉士受験対策講座オンラインセミナーの予約はこちら ≫≫【無料】介護福祉士受験対策講座セミナー動画はこちら ケアマネジャー受験対策講座の詳細はこちら ▼各種SNSも実施しています。今回のようなお役立ち情報も定期的に更新しますので、ぜひご登録ください♪

続きを見る >

MENU