-

2025.05.22

2025.05.22試験情報

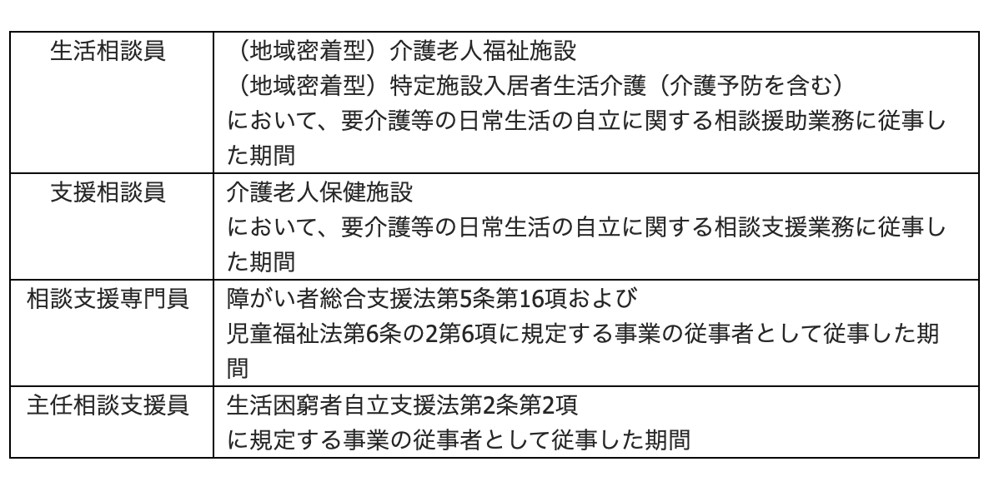

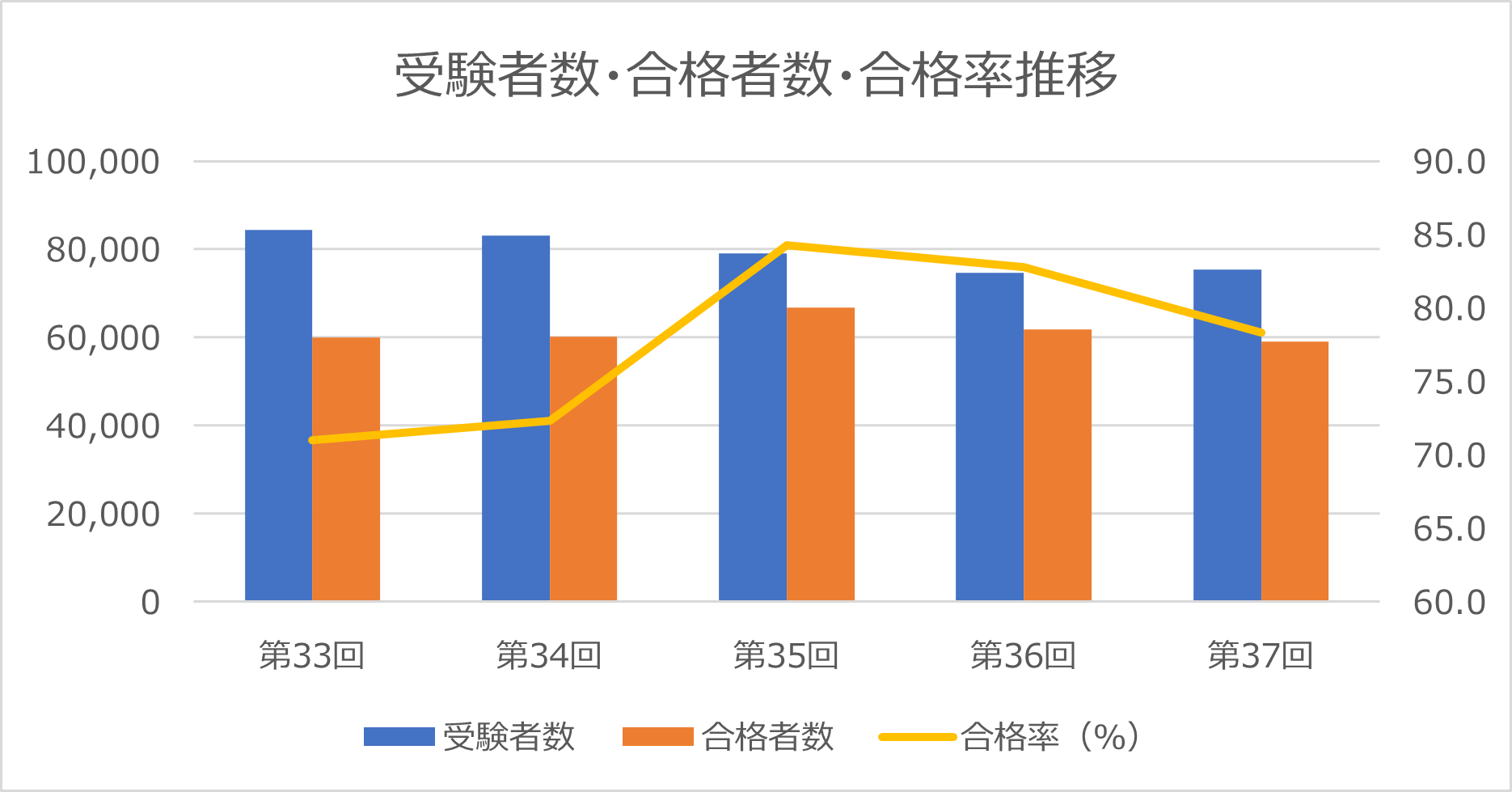

【2025年度版】ケアマネジャー(介護支援専門員)試験概要2025年度(第28回)ケアマネジャー試験概要 2025年度のケアマネジャー試験の試験日が発表されました。受験予定の方は受験手続も漏れのないようにしましょう。 1.ケアマネジャー試験・合格発表日程について 試験日と合格発表日は全国共通ですが、受験の申し込み期間は都道府県によって異なります。 【試験日程】2025年10月12日(日) 【合格発表】2025年11月25日(火)予定 【受験申込期間】2025年6月2日(月)~6月30日(月) ※東京都の場合(都道府県によって異なります) 【問題数/試験時間】60問/120分 【受験手数料】12,400円(その他、振込手数料として別途148円が必要) ※東京都の場合(都道府県によって異なります。) 2.ケアマネジャーの試験の受験資格 ▼受験要件 ①保健・医療・福祉に係る法定資格保有者 ②相談援助業務の経験が5年以上ある者 以下で、ケアマネジャー試験の受験資格の詳細を解説します。 ①保健・医療・福祉に係る法定資格保有者 下記の国家資格を保有し、その資格に基づき当該資格に係る業務に通算5年以上、かつ日数が900日以上従事した人が対象です。 医師、歯科医師、薬剤師、保健師、助産師、看護師、准看護師、理学療法士、作業療法士、社会福祉士、介護福祉士、視能訓練士、義肢装具士、歯科衛生士、言語聴覚士、あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゅう師、柔道整復師、栄養士(管理栄養士を含む)、精神保健福祉士 例えば、介護の仕事が未経験であり無資格の人の場合は、3年以上の実務経験と実務者研修の修了を経て介護福祉士を取得。 その後、さらに5年以上の実務経験を経れば、ケアマネジャーの試験の受験資格を得ることができます。 ②相談援助業務の経験が5年以上ある 下記に定める相談援助に従事する人が、当該業務に通算して5年以上、かつ日数が900日以上従事した人が対象です。 ※なお、業務に従事した期間は、ケアマネジャーの試験の前日までが有効となっています。 そのため、試験の申し込み時点で要件を満たしていなくても、受験は可能です。 その際は、申し込み時に「実務経験見込証明書」の提出が必要となります。 3.過去のケアマネ試験の受験者数・合格率推移 第27回(2024年度)介護支援専門員実務研修受講試験(ケアマネジャー試験)の受験者数は53,699名で、昨年よりも2,700名ほど少なくなっており、試験方法が変更になった2021年度以降、最も少ない受験者数となっています。一方で合格者数は最も多い17,228名で、合格率も32.1%で2021年度以降最も高い結果となりました。 参照元:厚生労働省第27回介護支援専門員実務研修受講試験・受験者数 4.合格基準について ケアマネジャー資格試験は、「介護支援分野」が25問、「保健医療福祉サービス分野」が35問の全60問出題されます。 各分野で正答率70%以上が合格ラインですが、合格基準は試験内容の難易度により調整されます。 2024年度のケアマネ試験の合格基準点は、東京都を参考にすると、介護支援分野が18点、保健医療福祉サービス分野が25点で、2023年度よりも高くなっていました。 参照:東京都保健福祉局 5.ケアマネジャー試験合格から資格取得までの流れ ケアマネジャー試験を合格しただけでは、ケアマネジャーとしての業務を行うことはできません。 合格後は、都道府県ごとに実施される介護支援専門員実務研修を受講、および都道府県への登録が必要です。資格取得までの流れを紹介します。 ①「介護支援専門員実務研修」を受講する 年に数回、各都道府県で実施されています。 15日間の講習+3日間の実務(87時間以上の研修)の受講を全日程出席して修了となりますので、必ず出席しましょう。 ②各都道府県の「介護支援専門員資格登録簿」へ登録 介護支援専門員実務研修を修了したら、3ヶ月以内に各都道府県の「介護支援専門員資格登録簿」へ登録申請を行わなければなりません。 申請先や必要書類は各都道府県によって異なりますので、詳細は合格通知に同封されている案内を確認しましょう。 ③介護支援専門員証の交付申請 ケアマネとして仕事をするためには、都道府県の知事が発行する介護支援専門員証の交付が必要となります。 介護支援専門員証の交付は、③の登録申請と同時に行うことができるため、あわせて申請しておくことをおすすめします(別途、手数料が必要) ※手数料や必要書類は都道府県によって異なりますので、必ず申請する地域の情報を確認してください おすすめ記事: >試験の受験から資格証交付までの流れを知りたい方 ケアマネジャーになるには?試験の受験資格や合格ラインについて徹底解説! >実際の試験問題の解説を聞いてみたい方 2024年度(第27回)ケアマネジャー試験解答速報 5.これから受験予定の方へ 三幸福祉カレッジでは、ケアマネジャー受験対策講座を募集しています。福祉専門校の講師が監修した教材だから合格率も全国平均を大きく上回る実績があります。働きながら受験勉強をしている方、何から勉強したらいいかわからないかたにおすすめの講座です。

続きを見る > -

2025.05.01

2025.05.01介護コラム

介護業界における人手不足の現状|原因と5つの解決策を解説!介護業界における人手不足の現状|原因と5つの解決策を解説! 介護業界では、年々深刻化する人手不足が大きな課題となっています。高齢化が進む一方で、働き手の確保が追いつかず、現場では慢性的な人手不足が続いています。 今回は、介護業界の人手不足の背景や原因に加え、国の対策や外国人材の受け入れ体制、日本で介護職として働くためのステップまで、わかりやすく解説します。 介護業界における人手不足の現状 日本の介護業界では、深刻な人手不足が続いています。厚生労働省の試算によれば、2040年には272万人の介護職員が必要とされている一方で、約57万人が不足すると見込まれています。 これは全体の約21%の相当し、10名体制が必要な現場に8名しか配置できない状況を意味します。 年 必要数(万人) 不足数(万人) 不足率 2040年 272 約57 約21% 出典:厚生労働省「第9期介護保険事業計画に基づく介護職員の必要数について」https://www.mhlw.go.jp/content/12004000/001274765.pdf さらに、働き手の定着率にも課題があります。令和5年度の調査では、介護職員の離職率は13.6%、訪問介護員では11.8%に上り、働きやすさや待遇の改善が急務とされています。 職種 離職率(令和5年度) 介護職員 13.6% 訪問介護員 11.8% 出典:公益財団法人 介護労働安定センター「令和5年度 介護労働実態調査結果 事業所における介護労働実態調査 結果報告書 資料編.p5https://www.kaigo-center.or.jp/content/files/report/2023_jittai_chousagaiyou.pdf 人手不足と離職率の高さが同時に進行していることから、安定的な人材確保が今後の大きな課題となっています。 都心部では介護人材の不足がより深刻化 日本全体では介護人材の不足が進む中、特に都市部ではその深刻さが際立っています。人口が集中する一方で高齢化も進行しており、介護ニーズが急増しています。 ▼都市部の高齢化率と有効求人倍率 都道府県 高齢化率(2023年) 介護職有効求人倍率(2022年2月) 東京都 22.8% 4.91倍 神奈川県 25.9% 3.45倍 埼玉県 27.4% 4.09倍 全国平均 約29.1% 3.57倍 出典:内閣府「令和6年版高齢社会白書 4 地域別に見た高齢化」https://www8.cao.go.jp/kourei/whitepaper/w-2024/zenbun/pdf/1s1s_04.pdf 出典:厚生労働省「令和4年版 厚生労働白書-社会保障を支える人材の確保- 図表1-2-40 都道府県別有効求人倍率(2022年2月)」https://www.mhlw.go.jp/stf/wp/hakusyo/kousei/21/backdata/01-01-02-40.html 東京都では、1人の求職者に対して約5件の求人があり、競争が激しくなっています。高齢化率が高い地方に比べ、人口が多いために求められる人材数が非常に多い状況です。地域によって求人倍率に差があり、神奈川県のように若干低いところもありますが、どの地域でも介護人材の確保が大きな課題です。 介護業界の人手不足が進む主な背景と原因 介護業界の人手不足は年々深刻さを増しています。その背景には、少子高齢化をはじめ、働く環境や処遇の課題、人間関係といった複数の要因が複雑に絡み合っています。 少子高齢化による要介護者の増加と介護人材の減少 介護業界における人手不足の背景には、少子高齢化という大きな社会構造の変化があります。高齢者人口の増加により、要介護者の数は年々増加。一方で、出生数の減少や若年層の人口減少により、介護人材の供給が追いつかなくなっています。 先述したように、厚生労働省の試算によると、2040年には272万人の介護職員が必要とされている一方で、約57万人が不足すると見込まれています。要介護者が増える一方、支える人材が減少しているという構図が、介護業界の深刻な人手不足を生んでいるのです。 仕事内容に対する社会的評価や賃金の低さ 介護職は人の命や生活に密接に関わる重要な仕事であるにもかかわらず、社会的評価や賃金の面で十分に報われていないという声が多くあります。体力的・精神的に負担の大きい仕事内容に対して、全産業平均よりも低い水準の賃金が続いていることも、若い世代や新規就業者の離職の一因です。 また、一般的なイメージとして「きつい・汚い・危険(3K)」とみなされることもあり、職業としての魅力が伝わりにくいという課題もあります。 こうした社会的評価の低さは、介護業界への新規参入者の減少や定着率の低さにもつながり、人手不足をさらに深刻化させています。 人間関係の問題 介護業界では、人間関係の問題も離職や人手不足を引き起こす大きな要因となっています。公益財団法人介護労働安定センターの調査(令和5年度)によると、介護職員が「職場を辞めたい・辞めた理由」として、「職場の人間関係に問題があった」が上位にあげられています。特に小規模施設では職員同士の距離が近くなる分、上下関係や対人トラブルが表面化しやすい傾向があります。 介護の現場は協力が不可欠である一方、感情労働の側面も強いため、ストレスが蓄積されやすく、円滑な人間関係の構築が重要視されています。こうした環境の難しさも、職員の定着を妨げる要因のひとつとなっています。 介護業界の人手不足解消に向けて国が行う主な取り組み5選 介護業界の深刻な人手不足を解消するため、国はさまざまな対策に乗り出しています。 ここでは、介護職の処遇改善や人材育成、多様な人材の受け入れなど、国が推進している5つの主な取り組みをわかりやすく紹介します。 ①介護職員の処遇改善 介護職員の賃金水準を他産業と遜色ない水準に引き上げることを目指し、2019年10月から総額2,000億円を活用し、経験・技能のある介護職員に重点をおいた処遇改善を実施しています。 また、令和3年度の介護報酬改定では、介護職員の人材確保や処遇改善に配慮し、改定率を+0,70%とするとともに、処遇改善加算の配分ルールの柔軟化を行いました。これらの施策により、介護職員の月額平均賃金は段階的に改善されており、例えば平成21年度から令和元年度までに月額平均5.7万円の改善が実現されています。 介護職員の処遇改善への取り組みは、介護職員の定着率向上や新規参入者の増加を促進することが期待されています。 参考:厚生労働省「総合的な介護人材確保対策(主な取組)」https://www.mhlw.go.jp/content/12004000/000804131.pdf ②多様な人材の確保・育成 介護福祉士を目指す学生への修学資金貸付制度や、未経験者向けの入門的研修の実施、他業種からの転職希望者への職業訓練の拡充などが挙げられます。 また、福祉系高校生への返済免除付き修学資金の貸付や、ボランティアポイント活用した就労的活動の推進も行われています。 多様な人材の確保・育成への取り組みは、幅広い層からの人材確保と育成を目指しています。 参考:厚生労働省「総合的な介護人材確保対策(主な取組)」https://www.mhlw.go.jp/content/12004000/000804131.pdf ③介護職員の定着支援と労働環境の改善 腰痛予防のための福祉用具や介護ロボットの導入支援、ICT機器を活用した記録業務の効率化、職場内研修やメンタルヘルス対策の推進などが挙げられます。さらに、職場環境改善のガイドラインを活用した相談体制の整備や、キャリアパス構築への支援も実施。 介護職員の定着支援と労働環境の改善への取り組みにより、離職防止と介護職員の長期的な定着が期待されています。 参考:厚生労働省「総合的な介護人材確保対策(主な取組)」https://www.mhlw.go.jp/content/12004000/000804131.pdf ④介護職のイメージ向上 介護職のイメージ向上を図るため、厚生労働省は「介護のしごと魅力発信等事業」を実施しています。この取り組みでは、若者や子育てを終えた層、アクティブシニア層など多様な世代に向けて、介護職の魅力を伝える情報発信が行われています。具体的には、介護の仕事を体験できるイベントの開催や、学生や保護者、進路指導担当者への理解促進を目的とした活動が含まれています。 また、介護サービスの質の向上を周知するためのケアコンテストの取り組みも情報発信の一環として実施されています。 介護職のイメージ向上への取り組みを通じて、介護職への理解と関心を高め、人材確保につなげることを目指しています。 参考:厚生労働省「総合的な介護人材確保対策(主な取組)」https://www.mhlw.go.jp/content/12004000/000804131.pdf ⑤外国人材の受け入れ環境整備 介護人材の確保に向けて国が打ち出している取り組みの中でも、特に注力しているのが外国人材の受け入れ環境整備です。具体的には、特定技能ビザを活用し、海外からの介護職員受け入れを促進しています。これにより、介護の専門知識と技術を持つ外国人材が日本で活躍できる環境を整備しています。 さらに、送出し国での日本の介護制度や文化に関する情報発信を強化し、理解促進を図っています。 【ルート別】外国人が日本で介護職員として働くためのロードマップ 日本で介護職員として働くことを目指す外国人には、主に3つのルートがあります。ここでは、 「実務研修ルート」「養成施設ルート」「EPAルート」 に分けて、それぞれの流れや特徴をわかりやすく紹介します。 (1)実務経験ルート 実務経験ルートは、外国人が「特定技能」や「技能実習」の在留資格で介護施設などに勤務し、一定の実務を積んだ後に「介護福祉士国家試験」を受験する方法です。 特定技能「介護」の在留資格では、最大5年間の就労が可能す。国家試験に合格すれば在留資格「介護」への変更が可能となり、長期的に日本で介護職として働く道が開かれます。 現場経験を通して介護スキルや日本語力を高められるため、実践的な学びが魅力のルートです。 (2)養成施設ルート 養成施設ルートは、外国人が日本国内の介護福祉養成施設(専門学校など)に通い、卒業後に国家試験の受験資格を得るルートです。この場合、在留資格は「留学」となり、学業に専念することが求められます。 所定の課程(2年以上)を修了すれば卒業と同時に介護福祉士国家試験の受験資格を取得可能です。国家試験に合格すれば在留資格を「介護」に変更し、日本で長期的に介護職員として働けます。 養成施設ルートは、専門的な知識と実習をバランスよく学べるのが特長で、介護分野での本格的なキャリア形成を目指す外国人に適しています。 (3)EPAルート EPA(経済連携協定)ルートは、インドネシア、フィリピン、ベトナムなどとの経済連携協定に基づき、外国人が介護職を目指して来日する制度です。 在留資格は「特定活動(EPA)」となり、来日後は日本語研修を受けたうえで介護施設での就労・研修を開始します。原則3年間の実務経験を積みながら、介護福祉士国家試験の受験資格を取得します。試験合格後には在留資格を「介護」へ変更し、日本で継続的に就労することが可能です。 EPAルートは国同士の協定により運用されており、国の支援体制が整っている点も特長のひとつです。 まとめ 今回は、介護業界の人手不足の背景や原因に加え、国の対策や外国人材の受け入れ体制、日本で介護職として働くためのステップまで、わかりやすく解説しました。 介護業界の人手不足は、少子高齢化・社会的評価・待遇・職場環境といった複合的な要因が背景にあります。国も本腰を入れて対策に乗り出しており、今後はより一層の多様な人材の活用と、働き続けられる職場づくりが鍵です。 地域社会に必要不可欠な介護の仕事が、より多くの人にとってやりがいがあり、長く働ける魅力的な職業となるよう、官民一体となった取り組みが求められています。

続きを見る > -

2025.05.01

2025.05.01介護コラム

外国人が介護福祉士を目指すには?受験資格を得るルートも徹底紹介!外国人が介護福祉士を目指すには?受験資格を得るルートも徹底紹介! 近年、日本では外国人の介護福祉士が増えていますが、資格取得には一定の条件を満たす必要があります。特に、受験資格を得るためのルートは複数あり、事前にしっかりと把握しておくことが重要です。 そこで今回は、外国人が介護福祉士になるための受験資格の条件や取得ルートを詳しく解説します。さらに、試験の合格率や不合格時の影響、勉強のポイントについてもご紹介します。 外国人採用を検討している法人担当者は、ぜひ参考にしてください。 外国人が日本で介護福祉士として働くためには? 外国人が日本で介護福祉士として働くためには、日本人と同様に介護福祉士国家試験に合格し、資格を取得する必要があります。さらに、日本での就労には適切な在留資格が必要です。 主な取得ルートとして、EPA(経済連携協定)に基づく候補者としての受験、特定技能や技能実習での実務経験を経ての受験、そして介護福祉士養成施設での学習後の受験があります。 これらの条件を満たすことで、外国人も日本で介護福祉士として活躍することが可能です。 日本における外国人介護福祉士受け入れの仕組み 日本では、外国人が介護福祉士として働くための在留資格を取得できるよう、以下の4つの制度を設けています。 (1)特定技能1号 特定技能1号は、深刻化する日本の介護人材不足を背景に、即戦力となる外国人労働者を受け入れるために設立された在留資格です。一定の専門性・技能を持ち、即戦力として働ける外国人を対象としており、介護分野では特に多くの入国者数を記録しています。 特定技能1号の主な目的は、日本の労働市場における人手不足を補うことです。特に介護分野では、高齢化社会の進行に伴い、介護人材の需要が急増しています。この需要に対応するため、即戦力となる外国人労働者を積極的に受け入れることが求められています。 受け入れの主な流れは以下の通りです。 ステップ 詳細 1. 技能評価試験の合格 介護分野での特定技能1号を取得するためには、介護技能評価試験と日本語能力試験(通常はN4以上)の両方に合格する必要があります。 2. 雇用契約の締結 試験に合格した後、日本の介護施設と雇用契約を結びます。 3. 在留資格の申請 雇用契約を基に、在外公館または日本の出入国在留管理庁にて在留資格「特定技能1号」を申請します。 4. 入国および就労開始 在留資格が認められた後、日本に入国し、介護施設での就労を開始します。 参考:厚生労働省「外国人介護人材受入れの仕組み」 厚生労働省「介護分野における特定技能外国人の受入れについて」 特定技能1号の在留期間は最長5年間で、家族の帯同は基本的に認められていません。しかし、一定の条件を満たすことで在留資格「介護」への変更が可能となり、長期的な就労や家族との帯同も可能です。 (2)技能実習 技能実習は、日本の技術や知識を開発途上国へ移転し、国際貢献することを目的とした制度です。介護分野では、技能実習生が日本の介護施設で一定期間働きながら、介護技術や日本語能力を身につけることを目的としています。近年、外国人介護人材の需要増加に伴い、多くの国から技能実習生が来日しています。 技能実習制度は、本来「母国の発展に貢献できる人材を育成する」ことを目的としており、日本での就労が主な目的ではありません。しかし、介護分野では実際に即戦力として働くケースが多く、日本の人手不足解消にも貢献しています。技能実習は最長5年間行うことができ、実習期間終了後は原則として帰国する必要があります。ただし、一定の条件を満たせば「特定技能1号」などへの移行も可能です。 受け入れの主な流れは以下の通りです。 表の例 ステップ 詳細 1. 監理団体と実習実施機関の登録 受け入れ機関は、技能実習を適切に実施するため、監理団体(組合など)と契約し、適正な受け入れ体制を整える必要があります。 2. 海外での技能実習生の選定・事前研修 実習生は、日本へ入国する前に母国で日本語や基礎的な介護技術の研修を受けます。 3. 在留資格「技能実習」の申請 実習生は、在留資格「技能実習」を取得し、入国後、日本の介護施設で実習を開始します。 4. 技能実習の段階的な進行 実習は1年目の「技能実習1号」、2〜3年目の「技能実習2号」、4〜5年目の「技能実習3号」と段階的に進みます。それぞれの段階で試験に合格することが求められます。 5. 実習終了後の進路選択 実習終了後、多くの実習生は帰国しますが、特定技能1号などの資格を取得することで引き続き日本で働く道も開かれています。 参考:厚生労働省「外国人介護人材受入れの仕組み」 厚生労働省「介護職種の技能実習制度について」 (3)EPA(経済連携協定) EPA(経済連携協定)とは、日本と特定の国との間で締結される協定で、経済の発展や人的交流を促進することを目的としています。介護分野では、インドネシア、フィリピン、ベトナムの3か国と協定を結び、これらの国の人材が日本で介護福祉士を目指すことができる制度が整えられています。 EPAの受け入れ制度は、技能実習や特定技能とは異なり、介護福祉士国家資格の取得を前提としています。来日後、一定の期間内に介護福祉士の資格を取得しなければ帰国する必要があります。そのため、受け入れ施設は、単なる労働力としてではなく、資格取得に向けた学習支援や日本語教育を提供することが求められます。 受け入れの主な流れは以下の通りです。 ステップ 詳細 1. 政府間の合意と人材の選定 各国の政府機関が候補者を選び、日本政府と連携して派遣する人材を決定します。候補者は母国で一定の介護関連の教育を受けていることが条件となります。 2. 日本語研修(来日前・来日後) 来日前に6カ月程度、基礎的な日本語研修を受け、来日後も日本語教育が実施されます。特に、介護現場で必要となる専門用語やコミュニケーション能力の向上が重視されます。 3. 介護施設での就労・研修 来日後、指定の介護施設で就労しながら、国家試験合格を目指して勉強します。施設では、日常業務を通じて介護技術の習得をサポートすることが求められます。 4. 介護福祉士国家試験の受験 原則として、4年以内に介護福祉士国家試験に合格する必要があります。不合格の場合、EPAの在留資格での滞在は継続できず、帰国しなければなりません。 5. 合格後のキャリアパス 国家試験に合格すると、在留資格を「介護」に変更し、日本で引き続き介護福祉士として働くことが可能になります。 参考:厚生労働省「外国人介護人材受入れの仕組み」 厚生労働省「インドネシア、フィリピン及びベトナムからの外国人看護師・介護福祉士候補者の受入れについて」 経済産業省「EPAとは?」 EPA制度は、介護福祉士の育成を目的とした制度であり、日本の介護現場で活躍する外国人材の重要な受け入れルートとなっています。 (4)在留資格「介護」 在留資格「介護」は、介護福祉士の国家資格を取得した外国人が日本で介護の仕事を継続して行うために必要な在留資格です。この資格は、特定技能や技能実習、EPAなどの制度で来日し、介護福祉士の資格を取得した後に与えられます。これにより、外国人介護福祉士は日本で長期的に働き続けることが可能になります。 「介護」在留資格は、資格取得後に日本での就労を支援することを目的としています。介護福祉士の資格を持つ外国人は、一定の条件を満たすことで「介護」の在留資格を得て、日本の介護現場で引き続き勤務できます。これにより、介護業界の人手不足を補うだけでなく、外国人が安定した職業生活を送ることができるよう支援しています。 受け入れの主な流れは以下の通りです。 表の例 ステップ 詳細 1. 介護福祉士の国家試験合格 外国人が「介護」の在留資格を得るためには、まず日本の介護福祉士国家試験に合格する必要があります。試験は日本語で実施され、一定の日本語能力と介護技術が求められます。 2. 資格取得後の在留資格申請 国家試験に合格した後、外国人は「介護」の在留資格を申請します。これにより、介護施設での勤務が合法的に行えます。 3. 就業開始 在留資格「介護」を取得した後、外国人介護福祉士は、指定された介護施設で働くことが可能です。また、雇用主は外国人が安定して働けるよう、就労契約や生活面での支援を行うことが求められます。 4. 長期的な就労とキャリア形成 「介護」の在留資格を持つ外国人は、介護福祉士として日本で長期間働き続けることができます。また、日本国内でのキャリアアップが可能となり、将来的にはさらに高度な職種への昇進も期待されます。 参考:厚生労働省「外国人介護人材受入れの仕組み」 厚生労働省「介護福祉士資格を取得した外国人の方に対する在留資格「介護」の付与について」 在留資格「介護」は、介護分野における外国人材のキャリア形成を支援し、介護業界の安定的な労働力供給を確保する重要な役割を果たしています。 外国人が介護福祉士国家試験の受験資格を得るための主な2つのルート 日本における外国人介護人材受け入れは4つの制度に分かれていますが、介護福祉士国家試験の受験資格を得るためのルートは主に2つです。それぞれのルートの詳細について解説します。 実務経験ルート 外国人が介護福祉士国家試験の受験資格をるための実務経験ルートは、特定技能1号、技能実習が該当します。日本人介護士と同様、3年以上の実務経験と実務者研修の修了が受験には必要です。 実務経験ルートでは実技試験が免除されるため、受験は筆記試験のみです。試験時間は通常の日本人と同じですが、漢字にふりがなをふった試験用紙が用意されています。 EPAルート EPA介護福祉士候補者として入国後、介護施設で3年間の実務経験を経て受験するルートです。 EPAは2国間の経済連携強化を趣旨とする「経済連携協定」に基づく資格であり、インドネシア、フィリピン、ベトナム3カ国の介護福祉士候補者の受け入れが可能です。 在留資格「EPA」を取得するためには看護大学などを卒業する、または母国の介護師資格認定者であることがひとつの要件となっています。また日本語能力は国ごとに異なり、インドネシアは令和3年度までN5程度以上ですが、令和4年度からはN4程度以上が必要です。フィリピンはN5以上、べトナムはN3以上が要件となっています。 EPAルートは養成施設と実務経験ルートとは異なり、実技試験もあります。しかし筆記試験の時間は、通常の1.5倍に設定されています。 日本における外国人介護人材の受け入れ実績 日本における外国人介護人材の受け入れ実績は年々増加しています。働くルートは「特定技能」「技能実習」「在留資格「介護」」「EPA介護福祉士候補者」の制度があり、特に特定技能ルートでの受け入れが年々増加しています。 在留資格 受入実績 特定技能 在留者数:28,400人 ※2024年12月末時点(速報値 /入管庁) 技能実習 在留者数:15,011人 ※2024年12月末時点(入管庁) EPA介護福祉士候補者 在留者数:3,186人(うち資格取得者587人) ※2024年3月1日時点(国際厚生事業団調べ) 在留資格「介護」 在留者数:9,328人 ※2023年12月末時点(入管庁) 特定技能における介護分野の外国人労働者は2024年時点で約28,000人に達しており、技能実習では約15,000人が介護職に従事しています。また、EPAによる介護福祉士候補者は3,000人を超えています。 出典 特定技能:出入国在留管理庁「特定技能在留外国人数の公表等」 技能実習:出入国在留管理庁「令和6年6月末現在における在留外国人数について」 EPA:厚生労働省「介護分野における外国人の受入実績等」 在留資格「介護」:厚生労働省「外国人介護人材の受入れに関する制度の現況について」 さらに、在留資格「介護」を取得し、日本で介護福祉士として働く外国人の数は着実に増えており、日本の高齢化社会における介護職員不足の解消に貢献しています。 在留資格 2019年末 2020年末 2021年末 2022年末 2023年末 2024年6月末 介護 592人 1,714人 3,794人 6,284人 9,328人 10,468人 出典:法務省「【第3表】在留資格別 在留外国人数の推移」 法務省の統計によれば、在留資格「介護」の取得者数は年々増加し、外国人介護福祉士の活躍の場が広がっています。特に、特定技能とEPAは日本での就業経験を通じて資格取得を目指すルートとして重要な役割を果たしており、その後の定着率も高まっています。このような受け入れシステムにより、外国人労働者は日本社会において重要な役割を担い、共生社会の実現に向けて貢献しています。 外国人の介護福祉士国家試験の合格率 外国人の介護福祉士国家試験の合格率は、EPA候補者の合格者数は498名、合格率は37.9%、特定技能1号は1,643名、33.3%、技能実習は50名、32.3%でした。 一方、全体の受験者における合格率は78.3%であり、外国人介護士のの合格率は全体平均を下回っています。 全体 EPA 特定技能1号 技能実習 受験者数 75,387人 1,314人 4,932人 155人 合格者数 58,992人 498人 1,643人 50人 合格率 78.3% 37.9% 33.3% 32.3% 参考:厚生労働省「第37回介護福祉士国家試験合格発表」 参考:厚生労働省「第37回介護福祉士国家試験におけるEPA介護福祉士候補者の試験結果」 外国人が介護福祉士国家試験に落ちた場合はどうなる? 外国人が介護福祉士国家試験に不合格となった場合、今後の在留資格や就労の継続に影響を及ぼす可能性があります。ただし、状況によって取れる選択肢は異なります。ここでは、「特定技能1号」「技能実習」「EPA(経済連携協定)」「在留資格「介護」」の4つのケースに分けて解説します。 • 特定技能1号の場合 特定技能1号で働いている場合、介護福祉士の資格がなくても最大5年間の就労が可能です。ただし、5年の期限内に合格しないと在留資格の更新ができません。介護福祉士国家試験に受験できるチャンスは2回しかないため、2回で合格できなければ帰国しなければなりません。 • 技能実習の場合 技能実習生は、原則として介護福祉士国家試験の合格を目指す仕組みではなく、3年間の技能実習を終えた後、特定技能1号へ移行し、国家試験の再受験を目指す道もあります。 試験に不合格となった場合でも、再受験のチャンスはあります。介護業界でのキャリアを継続するためには、早めに対策を講じ、勉強を続けることが重要です。 【2024年7月】介護福祉士国家試験制度の大幅見直しが決定 合格率を見ても、外国人が国家試験に合格することは難しく、外国人の受け入れがなかなか進まない状況でした。しかし、2024年7月、厚生労働省は外国人介護福祉士の受験環境を改善するため、介護福祉士国家試験制度の大幅な見直しを決定しました。 新たな制度では、試験を3つの分野に分割し、不合格となった分野のみ再受験できる仕組みが導入されます。これにより、受験者は合格した科目の勉強を繰り返す負担が軽減され、効率的に資格取得を目指せます。 試験は年1回実施され、「認知症の理解」「コミュニケーション技術」など13科目がマークシート方式で出題されます。合格基準は全125問のうち約6割の正解とされています。 外国人が介護福祉士国家試験に合格するためのポイント 外国人が介護福祉士国家試験に合格するには、日本語の語彙力や読解力を高めることが重要です。試験では専門用語も多く出題されるため、日常業務で積極的に日本語を使い、介護に関する単語や表現を覚えることが求められます。 また、過去問を繰り返し解くことで、問題の傾向を理解し、回答スピードを向上させることができます。しかし、独学では難易度が高いため、試験対策スクールに通い、専門的な指導を受けるのも有効な方法です。 まとめ 外国人が介護福祉士を目指すには、特定技能や技能実習、EPA、在留資格「介護」など、さまざまなルートがあります。それぞれの制度に応じた条件を満たし、受験資格を取得することが第一歩です。 また、試験の合格には日本語力と専門知識の習得が不可欠であり、独学では難しい場合もあります。スクールや対策講座を活用し、効率的に学習を進めることが重要です。適切な準備を行い、介護福祉士の資格取得を目指しましょう!

続きを見る > -

2025.04.17

2025.04.17介護コラム

介護職を目指す方必見!初任者研修のススメ!1、介護に関する資格を取得するメリット (1)今後ニーズが高まる介護人材を目指せる 日本は、65歳以上人口の増加と人口減少により、超高齢社会へと突入しており、介護人材のニーズが増加しています。厚生労働省の発表によれば、介護人材は、2023年度には約233万人(+約22万人(5.5万人/年))、2025年度には約243万人(+約32万人(5.3万人/年))、2040年度には約280万人(+約69万人(3.3万人/年))が必要とされています。 参照元:厚生労働省 第8期介護保険事業計画に基づく介護職員の必要数について IT化が進み、今後ロボットやAIに仕事が奪われるとも言われている時代ですが、介護の仕事は、ICT等の活用でよりよいサービスが提供できるようになり、人とロボットが共存していく業界といえるでしょう。 (2)年齢に関わらずキャリアアップを目指せる また、介護の仕事は年齢に関わらず、働いた年数やお持ちの資格に応じてキャリアップを目指すことができるのもメリットの一つです。 「介護の仕事って、大変そう。」「介護のこと何も知らないけど、自分にできるかな?」そんな不安をお持ちの方も大丈夫!介護業界は、未経験者歓迎の職場も多く、勤務先により勤務形態・時間も選びやすい職場です。 2、これから介護資格取得を目指すなら【介護職員初任者研修】がおすすめ! これから介護資格の取得をお考えの方には、介護職員初任者研修(旧ホームヘルパー2級)がおすすめです。介護職員初任者研修は、介護職を目指す方にとって、入門資格にあたるものです。 所定のカリキュラムを履修し、修了試験に合格した方に与えられる公的な資格ですので、履歴書にも書くことができます。 介護職員初任者研修を修了すれば、介護の基本的なスキルと知識を持っている証明となり、キャリアアップにも繋げていくことが可能です。 また、訪問介護事業所にて身体介護業務(衣服の着脱や移動・移乗の介護など)に従事する際には、必須の資格となっています。 3、介護職員初任者研修とはどんな資格か? (1)介護職員初任者研修の受講資格 介護職員初任者研修は、どなたでも受講することができます。 10科目、合計130時間のカリキュラムで構成されており、すべてのカリキュラムの履修と修了試験の合格により、修了することができます。 各都道府県の指定を受けたスクールにて受講することができます。 (2)「介護職員初任者研修」で学べること 介護職員初任者研修では、介護に関する基本的な知識とスキルを学ぶことができます。 介護職員の仕事内容についての理解から始まり、介護保険に関する知識、介護についての考え方、認知症に関する知識、こころとからだのしくみについての知識など学ぶ内容は多岐に渡ります。 また、ご利用者が日常生活を送るうえで必要な生活動作について、移動・移乗、食事、衣服の着脱、入浴、排せつなどの介護技術を、からだのしくみを学びながら、習得します。 (3)資格取得までにかかる期間と難易度 受講する都道府県やスクールにより受講期間は異なりますが、最短1カ月で取得することができます。週1回ペースで通学した場合は、3~4カ月かかります。 また、介護職員初任者研修には、修了試験があります。合格基準に達しない場合には、不合格となりますが、受講した内容を習得できているかを確認するための試験ですので、真面目に受講している方が、何度試験を受けても合格しないということは滅多にありません。万が一、不合格になった場合の対応(無料で再試験を受験できるかなど)については、スクールによって異なりますので、サポート体制のあるスクールを選ぶと安心です。 関連ページ:三幸福祉カレッジ 初任者研修とは 4、スクールを選ぶポイント (1)資格取得にかかる時間 資格取得にかかる時間は、スクールにより異なります。 三幸福祉カレッジでは、最短1カ月(通学日数全15日間)で資格取得ができるように通学日程を設定しています。※都道府県により異なります。 働きながら資格取得を目指す方のために、週1回の通学で取得できるコースや、週数回通学するコースも設定していますので、ご自身の状況に合うクラスを選ぶことができます。 (2)就職サポートの有無 スクールを選ぶ際は資格取得後の就職サポートの有無も確認しましょう。介護職員初任者研修の資格を取得すると、全国どこでも介護職員として働くことができます。介護人材のニーズは非常に高いため、求人がたくさんあります。しかし、どの求人がご自身に合っているのかを選ぶのは意外と難しいことです。せっかく資格を取得したなら、ご自身に合った職場で長く働きたいですよね。 三幸福祉カレッジは、全国の教室で、就職サポートを受けることができます。たとえば、「東京で資格を取得したけれど、北海道へ引っ越すことになった。」という場合も安心。修了から何年たっても、全国の教室で就職のサポートをさせていただきます。 (3)通学か通信か 介護職員初任者研修には、「通学」と「通信」があります。 全130時間のカリキュラムすべてを通学して学習するのが「通学」コース。 全130時間のカリキュラムのうち、各都道府県省が認めた科目を通信で学習し、残りの通学必須科目を通学するのが「通信」コースです。 三幸福祉カレッジでは、なるべく通学の負担を減らしつつ、必要な知識やスキルを十分に身に着けていただける「通信」コースを採用しています。 通信コースでは、一部科目については、自宅で学習します。 三幸福祉カレッジの自宅学習では、テキストを参考にしながら、課題を解いていきます。テキストは、要点や重要ポイントをわかりやすく解説してあり、またDVDも付いていますので、安心して学習することができます。 介護に関する基本の視点を自宅学習で学ぶことで、通学講習の内容がより理解しやすくなります。 (4)欠席や修了試験不合格時のサポート体制 介護職員初任者研修は①全カリキュラムを履修し、②修了試験に合格することが修了条件です。 万が一、「急な体調不良」や「外せない用事」などで欠席をした場合には、振替や補講を受けなければ、修了することができません。 振替や補講、また修了試験の再受験については、スクールによって対応が異なります。追加料金がかかることや、振替できる教室がないということもありますので、事前に確認しておくと良いでしょう。 三幸福祉カレッジでは、無料で振替受講することができます。修了試験が不合格だった場合についても、受講期間中の再受験も追加費用がかかりませんので、安心して受講いただけます。 介護職員初任者研修について詳しく見る 【無料】介護職員初任者研修の資料を請求する 5、介護職員初任者研修資格取得後に得られるメリット (1)履歴書に記載できる 介護職員初任者研修を修了すると、履歴書の資格欄に書くことができます。介護職としての就職に有利になることはもちろん、サービス業などの他の業種でも有利になることもあります。 (2)介護に関する基本的な知識を学べる 就職すると、ほとんどの場合は、先輩職員から仕事を教わることになるかと思います。介護職は専門職であるため、専門用語も多いです。基本的な知識を知っていることで、先輩職員が言っていることの意味を理解することができ、スムーズに職場に慣れることができます。また、介護の知識は、ご自身の家族介護や日常生活にも役に立ちます。 職場だけでなく日常生活にも活かすことが出来るのは介護職員初任者研修を受講するメリットと言えるでしょう。 (3)有資格者として介護業務に従事できる 訪問介護事業所にて、身体介護業務に従事するためには、介護職員初任者研修は必須の資格になるため、応募要件とされていることも少なくありません。また、事業所によっては、介護職員初任者研修の資格保有者に対して、資格手当が支給されるケースもあります。 (4)着実にキャリアアップを目指せる 介護職員初任者研修を修了していると、実務者研修を受講する際に、受講期間や受講科目で優遇が受けられます。介護職員初任者研修は、介護職としてキャリアアップを目指す際の、基本となる資格ですので、ここからスタートすることにより、着実にキャリアアップを目指すことができます。 介護職員初任者研修について詳しく見る 【無料】介護職員初任者研修の資料を請求する 6、介護職員初任者研修の次に目指すべきおすすめ資格3選 (1)介護福祉士 介護職員初任者研修を修了したら、次に目指したいのは、介護資格の唯一の国家資格である「介護福祉士」です。介護職として働くのであれば、目指したい資格です。 介護の専門職としてキャリアアップすることができます。また、給与アップも期待できます。 介護福祉士は、働きながら目指すことができるのも魅力で、受験要件は、「実務経験3年+介護福祉士実務者研修の修了」となっています。 介護福祉士受験対策講座について詳しく見る 【無料】介護福祉士の資料を請求する (2)介護福祉士実務者研修 介護福祉士の受験要件でもある「介護福祉士実務者研修」。 介護福祉士実務者研修を修了することで、訪問介護事業所では、サービス提供責任者として従事することができます。 どなたでも受講できますが、介護職員初任者研修を修了している方は、実務者研修の科目免除(自宅学習の科目数が少なくなります)を受けることができ、受講料も安くなります。 介護福祉士を目指す際に、必須の研修となりますので、介護職員として長く働こうと考えている方は、介護職員初任者研修と一緒に介護福祉士実務者研修も受講しておくと良いでしょう。 三幸福祉カレッジでは、介護職員初任者研修と介護福祉士実務者研修がセットになっているお得なコースもあります。介護福祉士実務者研修の受講計画も一緒に立てておくことで、確実なキャリアアップが可能になります。 介護福祉士実務者研修について詳しく見る お得なセットコースについて詳しく見る 【無料】介護福祉士実務者研修の資料を請求する (3)ケアマネジャー(介護支援専門員) 「ケアマネジャー(介護支援専門員)」とは、その名前のとおり介護のマネジメントをする仕事です。ケアプランを作成し、介護保険サービスの利用をサポートします。 これまでの経験を活かしてキャリアアップすることができ、さらなる給与アップも見込めます。 都道府県が実施する試験に合格し、その後所定の研修を修了することで、「ケアマネジャー(介護支援専門員)」となることができます。 直接介護ではなく、多職種をつなぐマネジメント職としてキャリアを積みたい方は、ケアマネジャーを目指すと良いでしょう。 受験要件は、規定の国家資格(介護福祉士、社会福祉士、看護師など)で5年以上の実務経験がある、もしくは、相談援助業務で5年以上の実務経験があるかのいずれかの条件を満たすことです。 ケアマネジャー受験対策講座について詳しく見る 【無料】ケアマネジャーの資料を請求する 7、まとめ 介護人材のニーズは増加しているので、介護資格の取得がおすすめ。 はじめて介護資格を取得するなら、履歴書にも書ける「介護職員初任者研修」がおすすめ。 介護職員初任者研修では、介護の基本知識とスキルが学べる。 スクール選びでは、自分にあったサポート体制のあるスクールを選ぶことが大切。 介護職員初任者研修からスタートしてキャリアアップが目指せる。最短で3年後には、国家資格の介護福祉士を受験できる。 三幸福祉カレッジでは、全国各地で介護職員初任者研修やその他キャリアアップ講座を開講しています。 気になる講座や近くの教室を探して、新たなキャリアへの一歩を踏み出しましょう。 近くの教室を探す 講座の申込みをする 【無料】三幸福祉カレッジの資料を請求する

続きを見る > -

2025.04.13

2025.04.13介護コラム

介護職員初任者研修を取得するならどこがいい?失敗しないスクール選びのポイント介護の資格を初めて取得しようと思っている人に人気の資格が介護職員初任者研修(以下、初任者研修)です。 初任者研修のカリキュラムは厚生労働省で定めているため、全国のスクールでほぼ同じカリキュラムが提供されています。 ただし、15日程度は通学で学ぶ必要があるため、スクール選びがとても重要です。 そこで今回は、初任者研修の取得を目指す人向けに、スクール選びで失敗しないコツをご紹介します。 1.初任者研修とは 初任者研修は、介護の基礎から応用までを幅広く学べる、いわば介護職のスタートラインとなる資格です。 介護職をはじめ、サービス業や家族介護に携わる人にも役立つ資格で、全国の介護施設や事業所で需要があるため、取得すればどこでも就職や転職が可能です。 初任者研修を取得するには、都道府県によって異なる場合はありますが、15日間の通学を要します。 では実際に初任者研修を取得して介護職として働く人は、どのような人が向いているのでしょうか。 介護職はご利用者と接することが多い仕事ですので、人と関わることが好きな人や誰かの役に立つ仕事がしたい人は向いていると言えます。 また、初任者研修を取得した後、実務者研修や国家資格の介護福祉士などの資格を取得することでキャリアアップも目指せるため、キャリアアップしながら働きたい人も向いています。 関連ページ:三幸福祉カレッジ「介護職員初任者研修とは」 2.失敗しないスクールの選び方4つのポイント 初任者研修を取得する際はスクール選びがとても重要ですが、失敗しないスクールを選ぶには以下の4つのポイントを押さえましょう。 ①通いやすい場所にある ②受講費用が安い ③就職活動をサポートしてくれる ④実績が豊富 ①通いやすい場所にある 初任者研修は最低15日の通学が必須ですので、スクールを選ぶ際は通学しやすい場所にあることが大切です。 自宅の近くや駅の近くにありアクセスに優れているスクールを選ぶことで、通学の負担を軽減できるとともに、途中で挫折することなく資格取得まで到達できるでしょう。 ②受講費用が安い 初任者研修の受講料はスクールによって異なりますが、平均4万円〜9万円台が相場です。 キャンペーンや就業後のキャッシュバック制度などを上手に活用することで、実質的に無料になる場合もあります。 また、公的機関の助成金や給付金を活用することも可能です。 初任者研修を受講する際は、キャンペーンや受講料がお得になる割引制度があるスクールを選ぶことがおすすめです。 参考ページ:三幸福祉カレッジ「介護職職員初任者研修」 ③就職活動をサポートしてくれる 就職活動をサポートしてくれるスクールを選ぶことも重要です。 初任者研修の取得を目指す人の多くは、介護職として働きたいと考えています。 初任者研修を取得したものの、就職活動が苦手で資格を取得しただけ、にならないよう資格をフル活用するために、就職支援の担当者が在籍していて、求人の紹介から面接までのサポートを行っているスクールを選ぶと、就職先を見つけやすくなります。 ④実績が豊富 もう一つ重要視したいのが、実績が豊富なスクールを選ぶことです。 実績が豊富なスクールは、それだけ介護業界での最新情報を保有しているだけでなく、受講生の満足度が高く講師の質も高い傾向にあります。 3.初任者研修をお得に取得するためにはサポート体制を重視 初任者研修をお得に取得するには、どのようなサポート体制が整っているスクールを選ぶべきなのでしょうか。重視すべきポイントは以下の4つです。 ①振替授業が無料か ②修了試験受験が無料か ③無料の就職支援制度があるか ④割引制度があるか ①振替授業が無料か 急な予定変更や体調不良なども考慮して、振替授業が無料であるかどうかを確認しておきましょう。 都道府県によっては、振替回数や時間数などのルールが異なる場合があるので、事前にチェックしておくことが大切です。 ②修了試験受験が無料か 初任者研修の修了試験は、しっかりと講義を受講していれば合格が可能です。 もしも不合格になってしまった場合でも受講期間内の再受験なら無料になる制度もあるので、 修了試験の受験が無料かどうかも事前に確認しておきましょう。 ③無料の就職支援制度があるか 初任者研修を取得後、介護業界への就職や転職を目指す人には、無料の就職支援制度がとても役に立ちます。 特に、就職や転職の準備がわからないといった疑問をすぐに解決できるよう、スクール専任のキャリアアドバイザーが在籍するスクールであれば、何から始めたら良いかをアドバイスしてくれるので安心です。 ④割引制度があるか 各スクールでは、期間限定の割引キャンペーンやセット割引などの特典を設けていたり、教育訓練給付制度を利用すると受講料の一部が支給されたりすることがあります。 また、介護の仕事を探している人向けの受講料割引、お友達紹介割引やペア割引など、スクールによってさまざまですので、初任者研修をお得に取得するために必ずチェックしておきましょう。 4.介護職員初任者研修を取得するメリット では実際に初任者研修を取得すると、どのようなメリットが得られるのでしょうか。 特に今後介護職として働いていく人の場合は、資格手当が支給され給与アップが見込める、さらに上位資格を取得してキャリアアップを目指せるといったメリットが挙げられます。 ①資格手当がもらえる 出典:厚生労働省「令和3年度介護従事者処遇状況等調査結果の概要.p23」 上記表の厚生労働省が発表した令和3年度介護従事者処遇状況等調査結果の概要によると、平均給与額は無資格者で月額271,260円に対し、初任者研修修了者で月額300,510円と、年間で約350,000円もの差があることがわかります。 初任者研修の受講料は平均4万円〜9万円であることを考慮しても、資格手当が付与され給与は大幅にアップします。 ②キャリアアップにつながる 介護の仕事は年齢とは関係なく、働いた年数や経験、資格の保有などに応じて介護福祉士やケアマネジャーなどのキャリアアップを目指すことも可能です。 初任者研修はその第一段階の資格ですので、初任者研修を取得後は国家資格の介護福祉士の受験資格にもなっている実務者研修を取得する流れとなります。 参考:介護福祉士実務者研修について 5.まとめ 今回は、初任者研修の取得を目指す人向けに、スクール選びで失敗しないコツをご紹介しました。 初任者研修は、介護の基礎から応用までを幅広く学べる、いわば介護職のスタートラインとなる資格で、 今後介護職として働いていく人は、資格手当が支給され給与アップが見込める、さらに上位資格を取得してキャリアアップを目指せるといったメリットが挙げられます。 初任者研修を取得する際は、 通いやすい場所にあり受講費用が安い、就職活動をサポートしてくれ実績が豊富なスクールを選ぶことが重要です。 また、初任者研修をお得に取得するには、振替授業や修了試験の受験、就職支援制度などが無料か、割引制度があるかなども考慮してスクールを選ぶと失敗はないでしょう。

続きを見る > -

2025.04.01

2025.04.01介護コラム

専門実践教育訓練給付制度とは?支給要件・申請方法を徹底解説!「資格を取得したいけれど、学費が高くて悩んでいる」そんな人におすすめなのが専門実践教育訓練給付制度です。厚生労働省が実施するこの制度を利用すれば、指定講座の受講費用の最大80%(上限64万円/年)が支給され、大幅に負担を軽減できます。さらに、対象講座修了後に就職すると追加支給も受けられます。 今回は、専門実践教育訓練給付制度について、制度の概要や支給要件、申請方法などをわかりやすく解説しますので、ぜひ参考にしてください。 専門実践教育訓練給付制度とは? 専門実践教育訓練給付制度とは、労働者のキャリアアップや再就職を支援するため、厚生労働省が実施する教育訓練給付制度の一環です。この制度は、専門性の高いスキルや資格を習得するための教育訓練を受講する際、受講費用の一部を給付金として支給するものです。 さらに、 令和6年10月からは給付率が引き上げられ、より多くの支援を受けられるようになりました。これにより受講者は、経済的負担を軽減しながら専門的な知識や技術を習得することが可能です。 参考:厚生労働省「教育訓練給付制度のご案内」https://www.mhlw.go.jp/content/12000000/000994004.pdf 専門実践教育訓練給付制度の支給要件 専門実践教育訓練給付制度を利用するには、一定の支給要件を満たす必要があります。この制度では、支給額や支給対象者、支給対象講座が細かく定められており、自身が受給対象となるかどうかを事前に確認することが重要です。特に、令和6年10月の拡充により、対象講座の幅が広がり、給付率も引き上げられました。 以下では、支給額や対象者の条件、どのような講座が対象となるのかを詳しく解説します。 出典:厚生労働省「専門実践教育訓練給付金を拡充します」 https://www.mhlw.go.jp/content/001310141.pdf 支給額 専門実践教育訓練給付制度の支給額は、受講開始時期によって異なります。令和6年9月30日以前に受講を開始した場合、受講費用の50%が支給され、年間上限は40円です。さらに、修了後に雇用保険の被保険者として雇用された場合、追加で受講費用の20%(年間上限16万円)が支給されます。 一方、令和6年10月1日以降に受講を開始した場合、給付率が引き上げられ、受講費用の70%が支給され、年間上限は56万円です。さらに、修了後の賃金が受講開始前の賃金と比較して5%以上上昇した場合、追加で受講費用の10%(年間上限8万円)が支給されます。 制度の変更により、受講者の経済的負担が大幅に軽減され、キャリアアップや再就職を目指す方々にとって、より利用しやすくなっています。 支給対象者 専門実践教育訓練給付制度の支給対象者は、以下の条件を満たす方々です。 初めて受給する場合 雇用保険の加入期間 受講開始時点で、通算して2年以上の雇用保険の被保険者期間が必要です。 在職中または離職後の期間 在職中の人、もしくは離職日の翌日から1年以内の人が対象です。ただし、妊娠や出産、育児や疾病、負傷などの理由で適用対象期間が延長された場合は、最大20年以内です。 2回目以降の受給の場合 雇用保険の加入期間 前回の受講開始日以降、通算して3年以上の雇用保険の被保険者期間が必要です。 在職中または離職後の期間 初回受給と同様に、在職中の人、もしくは離職日の翌日か ら1年以内の人が対象です。適応対象期間の延長に関する条件も同様です。 参考:厚生労働省「教育訓練給付制度のご案内」https://www.mhlw.go.jp/content/12000000/000994004.pdf 支給対象講座(専門実践教育訓練) 専門実践教育訓練給付制度の支給対象講座は、実践的なスキルや専門資格の取得を目指す多様なプログラムが含まれます。対象となる講座は、大きく7つのカテゴリーに分かれており、それぞれが特定の職業やスキルの向上を目的としています。 例えば、医療や福祉の分野で必須とされる資格取得のための養成課程や、IT・AI分野における高度な技術習得を目的とした講座などが含まれます。 以下で、それぞれの対象講座について解説します。 (1)業務独占資格・名称独占資格の取得を目指す養成施設の課程 専門実践教育訓練給付制度の支給対象講座の一つに、「業務独占資格・名称独占資格」の取得を目指す養成施設の課程があります。業務独占資格とは、その資格を持つ人のみが特定の業務を行える資格であり、医師や看護師、薬剤師などが該当します。名称独占資格は、資格を持たない人がその名称を名乗ることができない資格で、介護福祉士や社会福祉士、管理栄養士などが該当します。 なかでも、介護福祉士は高齢化社会において需要が高く、安定したキャリアを築ける資格です。介護福祉士を目指すには、国家試験の受験資格として「実務者研修」の修了が必要です。実務者研修は、介護現場でのスキルアップを目的とした研修で、専門実践教育訓練給付制度の対象講座として認定されているものもあります。 例えば、三幸福祉カレッジの実務者研修は、介護福祉士を目指す人に適した講座の一つです。制度を活用することで、費用負担を抑えながら資格取得を目指せます。介護業界でキャリアアップを考えている人は、ぜひこの制度を活用し、専門的な知識と技術を身につけましょう。 (2)専門学校の職業実践専門課程及びキャリア形成促進プログラム 専門学校の職業実践専門課程及びキャリア形成促進プログラムは、実務に直結したスキルを学び、即戦力として活躍できる人材を育成することを目的とした講座です。企業や業界団体と連携し、最新の実務知識や技術を習得できる点が特徴です。 支給対象となる講座には、商業実務や衛生関係、工業関係などがあります。これらの講座を受講することで、専門性の高いスキルを身につけ、就職や転職のチャンスを広げることが可能です。 (3)専門職大学院及び外国の大学院の経営管理に関する学位課程 専門職大学院及び外国の大学院の経営管理に関する学位課程は、ビジネスリーダーや高度専門職を育成することを目的としたプログラムです。経営戦略や財務、マーケティングや組織マネジメントなど、実践的な経営スキルを習得できる点が特徴です。 支給対象となる講座には、MBA(経営学修士)やMOT(技術経営修士)、教職大学院などがあり、企画経営や事務戦略を学ぶための環境が整っています。 (4)職業実践力育成プログラム 職業実践力育成プログラムは、業界で即戦力となる実践的な能力を養成するための課程です。現場で必要とされるスキルを実務に近い形で学び、就職や転職に強い影響力を持つ資格を取得できます。 支給対象となる講座には、自動車工学や会計マネジメントなどがあります。 (5)一定レベル以上の情報通信技術に関する資格取得を目標とする課程 この課程は、IT技術者としてのスキル向上を目指し、一定レベル以上の情報通信技術に関する資格取得を目指すものです。プログラミングやネットワーク技術など、実務に直結する内容が学べます。 支給対象となる講座には、情報通信技術関係資格(シスコ技術認定、CCNP)などがあります。 (6)第四次産業革命スキル習得講座等の課程 第四次産業革命に関連する最新技術や知識を習得するための課程です。AIやIoT、ビッグデータなど、今後の業界で必要とされるスキルを学ぶことができます。 支給対象となる講座には、AIプログラミング講座、データサイエンス基礎講座、IoT技術講座などがあります。 (7)専門職大学・専門職短期大学・専門職学科の課程 専門職大学・専門職短期大学で提供される課程は、特定の職業に特化した教育を受けることができます。これにより、専門的な知識と技術を習得し、即戦力として活躍できるスキルが身につきます。 【6STEP】専門実践教育訓練給付金の申請方法 専門実践教育訓練給付金を受け取るには、一定の手続きが必要です。ここでは、給付金をスムーズに受け取るための6つのステップを順を追ってご紹介します。それぞれのステップをしっかりと理解し、必要な手続きを確実に行いましょう。 STEP1:受給資格の有無を確認する 専門実践教育訓練給付金を受け取るためには、まず受給資格があるかどうかを確認する必要があります。受給資格があるかどうかは、主に「雇用保険の被保険者で」あることが条件です。過去に一定期間以上、雇用保険に加入していたことが求められます。また、初回申請の場合、過去に3年以内に支給を受けた経験がないことも要件です。資格を確認する際には、勤務先の担当者やハローワークで詳細を調べることが重要です。受給資格が確認できたら、次のステップへ進むことができます。 STEP2:訓練前キャリアコンサルティングを受ける 専門実践教育訓練給付金を申請するには、訓練前にキャリアコンサルティングを受けることが必須です。このコンサルティングは、専門のキャリアコンサルタントと面談を行い、自分のキャリアや職業適性についてアドバイスをもらうものです。 キャリアコンサルティングを受けることで、受講する訓練が自分の職業目標に合致しているかを確認し、訓練後の就職やキャリアアップに向けての計画を立てることができます。この面談はハローワークで実施されており、指定の期間内に受けることが求められます。コンサルティングを受けることで、より効果的なスキルアップを目指せます。 STEP3:専門実践教育訓練の受講手続きを行う 訓練前キャリアコンサルティングを受けた後、次に行うのは専門実践教育訓練の受講手続きです。受講する講座を決めたら所定の手続きを行いましょう。受講手続きには、必要な書類の提出や受講契約を結ぶことが含まれます。具体的には、受講する教育機関に申し込み、訓練内容や期間についての確認を行います。また、申請書や必要書類を提出することも忘れずに行いましょう。 この手続きが完了した後、正式に専門実践教育訓練を受講することができ、次のステップである受講料の支払いが進められます。注意点としては、受講の開始前に手続きが完了していることが求められますので、早めに準備を始めましょう。 STEP4:受講料を支払い対象講座を受講する 受講手続きが完了したら、次は対象講座を受講するために、受講料を支払う必要があります。受講料は、講座の費用や受講する教育機関によって異なるため、事前に確認しておきましょう。支払い方法は、一般的には一括払いや分割払いなどが選べますが、教育機関によって異なる場合もありますので、事前に詳細を確認しておくことが大切です。 支払い後、正式に受講が開始されます。受講中はカリキュラムに従って学びながら課題をこなしていきます。専門実践教育訓練給付金を受け取るためには、受講期間中に必要な出席日数や学習進捗を確実にクリアすることが求められるので、計画的に進めるよう心がけましょう。 STEP5:給付金の支給申請を行う 受講が完了したら、専門実践教育訓練給付金の支給申請を行います。申請のタイミングは、講座の終了後、指定された期間内に行う必要があります。一般的には、訓練終了から1カ月以内に申請することが求められます。申請に必要な書類としては、修了証明書や受講料の支払い証明書、訓練の実施内容を証明する書類が含まれます。 また、申請の際は、個人情報の確認書類や振込先口座の情報も必要です。これらの種類は、最寄りのハローワークに提出し申請手続きを完了させます。支給金額は受講料の一定割合が支給され、審査を経て指定した口座に振り込まれます。給付金の受け取りには審査があるため、申請内容に不備がないように注意しましょう。 関連ページ:三幸福祉カレッジ「専門実践教育訓練給付制度について」https://www.sanko-fukushi.com/course/jitsumu/semmon/ STEP6:追加給付の支給申請を行う 専門実践教育訓練給付金を受け取った後、追加給付を申請することができる場合があります。追加給付は一定の条件を満たした場合に支給されるもので、主に就職後の収入増加に基づく支給です。例えば、訓練終了後に就職し、その後の給与が増加した場合、その差額に応じて追加で給付金が支給されます。 この申請は、雇用後に必要書類を揃えて行います。具体的には、就業証明や給与明細、訓練内容に関連する証明書などを提出し給付金を申請できます。追加給付申請を行う際は、給付金の支給を受けるために必要な条件が定められているため、雇用契約や給与の変動を確認し、しっかりと申請手続きを行いましょう。 参考:厚生労働省「専門実践教育訓練の指定講座を公表しました(令和4年10月1日付け指定)」 https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_27180.html まとめ 専門実践教育訓練給付金は、キャリアアップやスキル向上を目指す方々にとって、経済的な支援となる制度です。申請の流れは、受給資格の確認から始まり、キャリアコンサルティングを受け、必要な手続きを経て受講し、給付金の支給申請を行います。さらに、条件を満たすと追加給付も申請可能です。この制度を活用すれば、資格取得やスキルアップを実現しやすくなります。 詳細な情報や申請方法については、三幸福祉カレッジのページをぜひご覧いただき、気になる点があればお気軽にお問い合わせください。

続きを見る > -

2025.03.25

2025.03.25試験情報

【速報】第37回(2025年1月実施)介護福祉国家試験合格発表!合格率や合格者数・合格基準をご紹介第37回介護福祉士国家試験の合格率は78.3% でした。 前回の試験から4.5ポイント減少し、2年ぶりに80%を下回る合格率でした。 1.第37回(2025年1月実施)介護福祉士国家試験の合格率は78.3% 第37回(2025年1月実施)介護福祉士国家試験は、2025年1月26日(日)に行われ、受験者75,387人に対し合格者は58,992人で合格率は78.3%という結果でした。 受験者数は前回の試験より792人減少し、合格者数も3,547名減少しました。 過去5年間の合格率の推移をみると、受験者数、合格者数ともに最も少なくなっています。 また、合格率も3年ぶりに80%を切る結果となっています。 出典:厚生労働省「介護福祉士国家試験の受験者・合格者の推移」 2.合格基準 合格基準は以下の通りです。 1. 総得点125点に対し、得点70点以上の者 2. 1を満たし、試験科目11科目群すべてにおいて得点があること 4つの領域の知識・技術について横断的に問う問題が事例形式で出題されます。 合格基準は通常、総得点125点の60%程度で75点が目安とされていましたが、第37回は得点70点以上が合格基準となり、昨年よりも合格基準が高くなっていました。 参考:厚生労働省「第36回介護福祉士国家試験の合格基準及び正答について」 3.国家試験合格後の手続き方法 国家試験の合格者には、合格証書と一緒に「登録申請書・登録の手引」が同封されています。 手引きに従って速やかに手続きを行い、「資格登録」を済ませましょう。 ①必要書類を簡易書留で提出する 下記書類を準備し、必ず簡易書留で郵送しましょう。 ①登録申請書 ②登録免許税「収入印紙」の原本 ③貼付用紙 ④登録手数料「振替払込受付証明書(お客さま用)」の原本 ⑤下記いずれかの書類1通 ・ 戸籍の個人事項証明書の原本 ・ 戸籍抄本の原本 ・「本籍地を記載した」住民票の原本 ②試験センターで受理 試験センターで受理後、審査が行なわれ登録簿へ登録されます。 ③登録証の交付 提出された書類に不備がなければ、1ヶ月程度で登録証が発送されます。 参考:第36回(令和5年度)介護福祉士国家試験の受験手続の方法について写真付きで解説 4.【キャリアアップ目指す方必見】介護福祉士求人を見る3つのポイント 介護福祉士合格後、キャリアアップをめざして転職を検討されている方も多いのではないでしょうか。 合格後、キャリアアップをめざしている方は、一度求人を見てみましょう。 ポイント1✨月給の金額 介護福祉士を取得することにより、基本給のアップや、資格手当や待遇改善手当による給与アップが期待できます。 また、将来的にキャリアアップし管理職などに就くことができれば更なる収入アップの可能性もあります。 経験年数などにより給与は変わってきますが、現在の月給と比較してみてください。 ポイント2✨賞与の支給額 介護福祉士を取得したことで、賞与の掛け率が増え、支給額が増える求人もあります。 月給だけでなく、賞与も含めた年収ベースで考えることも大切です。 ポイント3✨キャリアアップ支援 将来は管理者の仕事に就きたいと介護福祉士を取得された方も多いのではないでしょうか。 介護福祉士として実務経験を積むことで、介護支援専門員(ケアマネジャー)を目指すこともできます。 希望の求人にキャリアアップのための支援があるかも確認するとよいでしょう。

続きを見る > -

_初校.jpg) 2025.03.24

2025.03.24お得情報

【3/31(月)スタート】実務者研修 受講料30%OFFキャンペーン三幸福祉カレッジでは、介護の資格取得にチャレンジする方を応援するため、受講料30%OFFのキャンペーンを実施します。2025年度(2026年1月)の介護福祉士国家試験を受験予定の方は、この機会にぜひお申し込みください。 ≪キャンペーン概要≫ ■受講料:30%OFF 【保持資格別受講料】 ・初任者研修・ホームヘルパー2級保持者 99,700円(税込109,670円)→ 30%OFF価格 69,790円(税込76,769円) ・免除資格なし 129,700円(税込142,670円)→ 30%OFF価格 90,790円(税込99,869円) ■キャンペーン期間:2025年3月31日(月)~2025年5月30日(金) ※キャンペーン価格は3/31(月)から適用されます。 💡三幸福祉カレッジが選ばれる3つのポイント💡 ポイント①教室がたくさんあるから自宅や職場の近くで通いやすい 北海道から沖縄まで全国470教室(※)で実務者研修を開講しています。 ※2024年度実績 ポイント②クラスがたくさんあって通学日が選びやすい 年間1900クラス(※)を開催しており、希望のクラスを選ぶことができます。「早めの日程で受講したい」、「休みの日に受講したい」、「この曜日に受講したい」など、希望に合わせて選ぶことができます。 ※2024年度 ポイント③通学はわずか7日 「働きながら通い」やすいよう、週1回7日間の通学です。 💡受講生の声💡 ▼実務者研修 修了生 北村あゆみさん より深く介護の仕事に関わりたい、そのためにステップアップしようと思い、実務者研修を受講しました。講座では、介護の基本を思い出しながら”利用者様主体の介護”を実践する考え方や技術を学びました。利用者様一人ひとりの出来る範囲に合わせた介護の仕方を考えるようになったことで、利用者様との関わり方も変わりました。 ※キャンペーン価格は3/31(月)から適用されます。 三幸福祉カレッジ

続きを見る > -

2025.03.19システムメンテナンスのお知らせ

2025.03.19システムメンテナンスのお知らせお客様各位 いつもご利用いただき、誠にありがとうございます。 以下の日時で、システムメンテナンスを実施します。 <メンテナンス期間> 2025年03月21日(金)19:00 ~ 03月23日(日)19:00(終了見込み) ※お時間が多少前後する可能性がございます。 <メンテナンスに伴う発生事項> ・クレジット決済および教育ローンページでのお支払いができません。 ・講座申込・資料請求でエラーが発生する可能性があります。 不具合が発生した場合は、営業時間内にお問合せください。 お客様にはご不便をおかけいたしますが、何卒ご理解とご協力を賜りますようお願い申し上げます。 三幸福祉カレッジ 平日8:50~18:00 0570-015-350

続きを見る > -

2025.03.07

2025.03.07お得情報

【3/13(木)スタート】 介護事務講座 通信コース 30%OFFキャンペーン三幸福祉カレッジ姉妹校・日本医療事務協会では、介護事務の資格取得にチャレンジする方を応援するため、介護事務講座(通信コース)受講料30%OFFのキャンペーンを実施します。 介護事務はデスクワークが中心なので、体力的な負担を減らしたい介護職の方のスキルアップにもおすすめ! 日本医療事務協会の介護事務講座は、現役ケアマネジャーや施設管理者の皆さまにもお役立ていただいている実務直結の講座です。 ぜひ、この機会にご検討ください。 ≪キャンペーン概要≫ ■受講料:30%OFF 【介護事務講座 通信コース】 43,000円(税込47,300円) → 30%OFF価格 30,100円(税込33,110円) ■キャンペーン期間:2025年3月13日(木)~2025年4月10日(木) ※キャンペーン価格は3/13(木)から適用されます。 ≪介護事務講座通信コース3つのポイント≫ ポイント①学習コンプリート動画でサクサク学習! テキストを完全網羅した学習コンプリート動画。講師がわかりやすく解説しているので理解が深まります。 ポイント②課題はwebで解答。解説の待ち時間は0分! 課題は専用のwebページから簡単に行うことができます。解説もすぐに確認ができるので、無駄な時間がありません。 ポイント③スマホとオリジナルテキストで自由な学び! 移動中やスキマ時間はスマホからweb学習。自宅ではオリジナルテキストを広げてじっくり学習。ご自宅のライフスタイルに合わせて効率よく学習を進められます。 ≪受講生の声≫ ▼ 作間健一さん デイサービスの施設で介護職員として働いています。介護事務の勉強をすることで、利用者さまからの疑問にしっかりと答えられるようになりました。さらに会社からは社会福祉主事の資格を取るように勧められるなど、新たな可能性を開くことにも繋がっています。 ※キャンペーン価格は3/13(木)から適用されます。 日本医療事務協会

続きを見る >

MENU