-

2023.10.30ベトナム人の特徴は勤勉?性格が介護業界向けの理由や採用の流れを解説

2023.10.30ベトナム人の特徴は勤勉?性格が介護業界向けの理由や採用の流れを解説近年では外国人介護士を受け入れている介護事業所も多くなってきており、なかでもベトナム人の外国人技能実習生が急増しています。 今回は、ベトナム人を雇用している、また今後雇用を検討している事業所向けに、ベトナム人はどのような特徴があるのかについて、雇用する際の注意点を交えて解説します。 ベトナム人の特徴を知っておくことで、円滑に仕事でのコミュニケーションが図れるようになるので、ぜひ知っておきましょう。 1.ベトナム人の外国人技能実習生が急増中 1993年に制度化された外国人技能実習生制度ですが、2017年の改定で介護などの職種が追加されたほか、最長3年であった実習期間が5年に延長されたため、技能実習生にとっては日本で長く働けるチャンスとなりました。 そして以前は、技能実習生の大多数は中国人が占めていましたが、中国経済が急速に発展し富裕層や中間所得層が増加したため、日本へ働きにくる中国人技能実習生は減少します。 そこで、中国人技能実習生を多く受け入れていた日本企業は、減少した人員を補うために今度はベトナム人技能実習生を受け入れるようになったのです。 ①外国人労働者数はベトナムが一番多い 厚生労働省が発表した令和4年10月末時点での外国人労働者数によると、ベトナムは全体の25.4%を占める462,384人、中国は385,848人、その差が約76,000人とベトナム人の外国人労働者数が圧倒的に多くなっています。 出典:厚生労働省「外国人雇用状況」の届出状況まとめ(令和4年10月末現在):P4」 また、 在留資格別の外国人労働者の割合によると、「身分に基づく在留資格」が最も多く、次いで「専門的・技術的分野の在留資格」、そして「技能実習」が全体の18.8%を占め第3位となっています。 出典:厚生労働省「外国人雇用状況」の届出状況まとめ(令和4年10月末現在在):P5」 さらに、国籍別・在留資格別外国人労働者数によると、ベトナム人技能実習生が183,011人と最も多く、次いでインドネシア人技能実習生が43,145人とその差は歴然です。 統計からもベトナム人の外国人技能実習生はとても多いことがわかります。 出典:厚生労働省「外国人雇用状況」の届出状況表一覧(令和4年10月末現在)[別表1]」 ②ベトナム政府との協力が顕著 そしてベトナムは日本に近い部分が多く、政府間ともに友好関係が良好なこともベトナム人の外国人技能実習生が急増している要因です。 ベトナム政府も国内の雇用機会を提供し、技能実習生のスキル向上をサポートするために、積極的に制度を推進しています。 ベトナム政府と日本政府との連携が外国人技能実習生の増加につながっているのです。 参考:出入国在留管理庁「ベトナムに関する情報」https://www.moj.go.jp/isa/policies/ssw/nyuukokukanri06_00109.html 2.ベトナム人の特徴は?介護業界に向いている理由 ベトナム人は、仕事を真面目にこなし、目上の人を敬うという特徴があり、日本人と似ているところがあります。 その他にも、 日本語が上手で世話好きな人も多く、介護で重要な利用者やスタッフとの意思疎通もスムーズに行えるため、ベトナム人は介護業界に向いているといえるでしょう。 ①仕事を真面目にこなす ベトナム人は、素直で真面目な上に親日的と評され、若く物覚えが良いため、新しい仕事を迅速に覚えることができます。 儒教文化と教育熱心さが向上心と勤勉さを育むとともに、仕事に真摯に取り組み、語学スキルも素早く向上する傾向があります。 ②目上の人を敬う 先述しましたが、ベトナムには儒教文化が根付いており、お年寄りや目上の人を尊重する特徴があるので、高齢者と接する機会の多い介護業界では役立ちます。 また、家族第一主義で、家族のイベントや病気の際には、仕事よりも家族を優先する傾向もあります。 ③日本語が上手な人が多い ベトナムの主要言語はベトナム語であり、漢字文化が根付いています。 多くのベトナムの名前や地名には漢字起源の言葉が使用されており、これが日本語学習に有利な側面を持っています。 日本語の文章を理解したり、記録を書いたりすることは比較的容易ではありますが、直接コミュニケーションをとる際には発音が聞き取りにくいことがある点に留意しましょう。 ④世話好きな人が多い ベトナム人はどのような相手にも世話好きで、困っている人に対して積極的にサポートすることができるため、スタッフ同士で助け合いながら働いてくれるでしょう。 また、温暖な気候で生まれ育ったベトナム人は、穏やかで思いやりがあり、感情的な反応は少ない傾向ですので、高齢者に対して優しさと丁寧さをもたらしてくれるでしょう。 ベトナムの特定技能人材を採用するまでの流れ ベトナムの特定技能人材を採用する流れは、ベトナムから来日する場合と日本在住のベトナム人を採用する場合とで異なります。 ベトナムから来日する場合 出典:出入国在留管理庁「ベトナムに関する情報 フローチャート」https://www.moj.go.jp/isa/content/001335358.pdf 上記の表の①〜⑫までの手続きを完了したタイミングで日本へ入国することが可能になります。ベトナム認定送出機関やベトナム労働・傷病兵・社会問題省 海外労働管理局との手続きが必要ですので、実際にベトナムから日本へ入国するにはかなりの時間が必要です。 日本在住のベトナム人を採用する場合 出典:出入国在留管理庁「ベトナムに関する情報 フローチャート」https://www.moj.go.jp/isa/content/001335358.pdf 推薦者表の取得については、申請者本人のみならず、受け入れ企業や登録支援期間においても代理取得が可能ですが、認定許可や変更許可を得るための保証金の徴取、違約金を定める契約を締結してはならず、自らが負担する費用がある場合は内容を十分に理解していることが重要です。 まとめ 今回は、ベトナム人を雇用している、また今後雇用を検討している事業所向けに、ベトナム人はどのような特徴があるのかについて、解説しました。 ベトナム人は、仕事を真面目にこなし、目上の人を敬うという特徴があり、日本人と似ているところがあります。 また、 日本語が上手で世話好きな人も多く、介護で重要なご利用者やスタッフとの意思疎通もスムーズに行えるため、介護業界に向いているといえるでしょう。 ただし、 やはり言語の壁が存在し、日本語でのコミュニケーションは課題ですので、日本語学習のサポート体制を整備することが、ベトナム人にとって日本の介護業界で活躍できる鍵となるでしょう。

続きを見る > -

2023.10.30

2023.10.30介護コラム

ケアマネジャー(介護支援専門員)の年収は低い?他職種との給料の違いや将来性を解説利用者と家族がどのようなサービスを必要としているのかを聞き出し、ニーズを把握した上でケアプランを作成し、適切なサービスを受けることができるようサポートするケアマネジャー。 利用者と家族、サービスを提供する事業者とをつなぐ重要な役割を持つケアマネジャーは、一体どのくらいの年収になるのか気になる人も多いです。 そこで今回は、利用者や家族の生活の改善に直結する仕事であるケアマネジャーの年収について、他職種との給料の違いや将来性などを交え解説します。 1.ケアマネジャー(介護支援専門員)の平均年収 ケアマネジャーの平均年収はいくらぐらいなのでしょうか。 厚生労働省の情報をもとに、常勤での平均年収をはじめ、施設別やパート・アルバイトでの平均年収を算出してみました。 ①ケアマネジャーの平均年収は約435万円 厚生労働省が発表した令和4年度介護従事者処遇状況等調査結果によると、介護職員等ベースアップ等支援加算を取得している事業所における常勤ケアマネジャーの平均月収は362,700円です。 出典:厚生労働省「令和4年介護従事者処遇改善状況等調査結果:第117表」 上記の表にある常勤の平均給与額を1年(12カ月)に換算すると、 「362,700円×12=4,352,400円」となり、平均年収は約435万円です。 また、前年度令和3年12月における、介護職員等ベースアップ等支援加算を取得している事業所におけるケアマネジャーの平均月収は347,950円でした。 出典:厚生労働省「令和4年介護従事者処遇改善状況等調査結果:第117表」 上記の表にある常勤の平均給与額を1年(12カ月)に換算すると、「347,950円×12=4,175,400円」となり、平均年収は約418万円です。 令和3年12月と令和4年12月の1年間を比較しても、 年収で約17万円アップしていることがわかります。 ②施設別で見る平均年収 介護サービスでは、介護老人福祉施設(特別養護老人ホーム)や介護老人保健施設(老健)などの施設に入居して24時間体制で介護を受けることができる施設系と、訪問介護や通所介護などの自宅で生活を営みながらサービスを受けることができる居宅系とに大別されますが、それぞれのサービス事業所における常勤ケアマネジャーの平均年収はいくらぐらいなのでしょうか。 ケアマネジャーの施設別月収 出典:厚生労働省「令和4年介護従事者処遇改善状況等調査結果:第102表」 上記の表にある常勤の平均給与額を1年(12カ月)に換算して求めた平均年収は、 施設系の介護老人福祉施設で約498万円、介護老人保健施設で約477万円、居宅系の訪問介護で約438万円、通所介護で約376万円です。 24時間体制で介護を提供する性質上、夜勤などを含む変則的な勤務のある施設系が、居宅系よりも年収は高い傾向です。 ③パート・アルバイトの平均時給 では、パート・アルバイトで勤務するケアマネジャーの平均時給はいくらぐらいなのでしょうか。 出典:厚生労働省「令和4年介護従事者処遇改善状況等調査結果:第119表」 上記の表にある平均給与額を実労働時間数で割って求めた平均時給は、常勤で約1,709円、非常勤で約1,611円です。昨今よく聞かれる「時給1,000円を」と言われる日本において、パート・アルバイトでのケアマネジャーの時給はかなり高い水準といえます。 2.ケアマネジャーの年収を他の介護系職種と比較 次に、ケアマネジャーと他の介護系職種とを比較した場合、平均年収ではいくらぐらいの差が生じるのでしょうか。 厚生労働省が発表した令和4年度介護従事者処遇状況等調査結果で見てみましょう。 出典:厚生労働省「令和4年介護従事者処遇改善状況等調査結果:第117表」 上記の表にある常勤の平均給与額を1年(12カ月)に換算して求めた平均年収は、ケアマネジャーが約435万円に対し、看護職員が約448万円と最も高く、その他は介護職員が382万、生活相談員・支援相談員が約411万円などとなっており、ケアマネジャーは看護職員の次に高い平均年収の水準です。 3.ケアマネジャーの年収から見る将来性とは 令和3年12月と令和4年12月を比較した平均年収の差からもわかるように、ケアマネジャーの年収は年々上昇しています。 今後の日本社会においては、令和7年(2025年)に団塊の世代が75歳以上となり、要介護のリスクが高くなる後期高齢者の人口とともに単身世帯や高齢者のみの世帯も増加し続けるため、ケアマネジャーはもとより介護職全体のニーズはさらに高まっていくことが予想されます。 さらに、 在宅介護のニーズが増す中、15歳から64歳までの生産年齢人口が減少し続けるため、需要に対しての専門職の確保は困難を極めます。 このような日本における高齢社会問題は深刻であるため、ケアマネジャーの将来性は増すばかりでしょう。 4.ケアマネジャーになるには では、実際にケアマネジャーとして活躍するにはどうしたら良いのでしょうか。 ケアマネジャーになるには、各都道府県が管轄、実施している公的資格を取得する必要があります。 介護福祉士のように国家試験ではありませんが、介護支援専門員実務研修受講試験を受験します。 ①ケアマネ試験の概要 ケアマネジャー試験の受験資格については2018年に一部改訂がありました。 以前は医療や介護の無資格者でも介護の実務経験が10年以上あれば受験資格を得ることができましたが、現在では以下のどちらかの要件を満たさなければ受験はできません。 関連記事 ケアマネジャーになるには?試験の受験資格や合格ラインについて徹底解説! ケアマネ試験情報 受験日程から合格後の流れまでを詳しく解説 ②介護福祉士からケアマネを目指す場合 介護福祉士は、保健・医療・福祉に係る法定資格保有者に該当しますので、介護福祉士として実務経験が5年以上および900日以上の従事日数を積むことが必要です。 なお、従事日数の算定には雇用形態は問わないため、パートやアルバイトであってもケアマネジャー試験の受験は可能です。 ③ケアマネ資格取得までの道のり ケアマネジャー試験を受験するだけではケアマネジャーとして活躍できません。 ケアマネジャー試験の受験し合格した後は、都道府県ごとに実施される介護支援専門員実務研修を受講し、さらに都道府県への登録が必要です。 <ケアマネジャー資格取得までの流れ> 参考:WAM NET「実務研修受講試験からの流れ」 5.まとめ 今回は、利用者や家族の生活の改善に直結する仕事であるケアマネジャーの年収について、他職種との給料の違いや将来性などを交え解説しました。 令和3年12月と令和4年12月を比較しても、平均年収は約17万円アップしています。 また、 令和7年(2025年)に団塊の世代が75歳以上となり、要介護のリスクが高くなる後期高齢者の人口とともに単身世帯や高齢者のみの世帯も増加し続けるため、ケアマネジャーはもとより介護職全体のニーズはさらに高まっていくことが予想されます。

続きを見る > -

2023.10.24

2023.10.24介護コラム

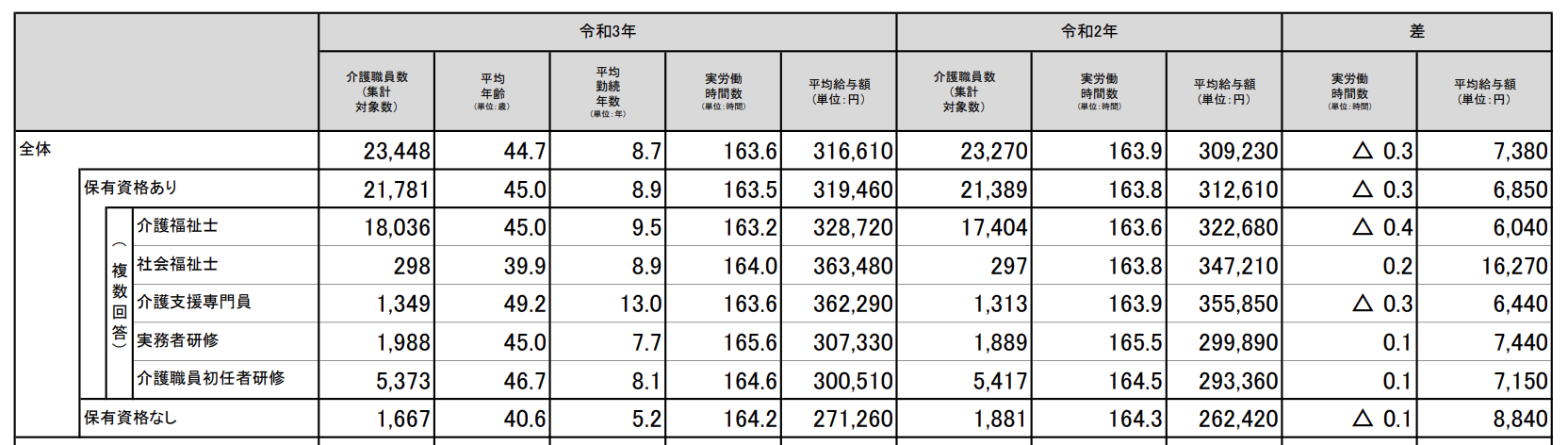

介護福祉士の平均年収はいくら?給料アップのために知りたいお金事情を解説介護福祉士の平均年収は約400万円と言われています。月収にすると約32万円です。 本記事では給料アップできる方法や気になるボーナス、併用したい資格についてご紹介しているので参考にしてください。 <参考>コロナでなぜ急増?異業種から介護職への転職を選ぶ理由 しかし、雇用の安定が魅力的な一方で「もう少し収入があったらな…」「給料を上げるにはどうすればいいんだろう」と考える人は少なくないでしょう。 社会的ニーズの高い介護業界でキャリアアップできる術を知っておくことは、今後仕事に困らないと言っても過言ではありません! 給料アップが目指せる資格はどれ? 資格を取ったらどのくらい給料は上がるの? 介護職員処遇改善加算ってなに? など、この記事では介護職で給料を上げるためにできることや国が行なっている施策など、気になるお金事情についてわかりやすく解説していきます。 関連記事 介護福祉士になるには-試験・資格取得までの流れと受験資格について- 介護福祉士の平均年収は約400万円 厚生労働省の「令和3年度介護従事者処遇状況等調査結果」によると、介護福祉士の平均月収は328,720円でした。 平均年収から12ヶ月分足して単純計算すると3,944,640円となり、平均年収は約400万円だということがわかります。 介護職のキャリアアップで平均年収はどのくらい上がるか? 現在、介護職のキャリアアップは国家資格「介護福祉士」を目指すルートに一本化されているため、いつかは取得したいと考えている方も多いでしょう。 介護福祉士を受験するためには受験資格が必要であり、最もメジャーである「実務経験ルート」を活用する場合、介護現場での実務経験が3年以上+実務者研修の受講が必要となります。 では、介護福祉士になると平均年収はどのくらい上がるのでしょうか。 まずは、以下の表より資格別の平均給与額を見てみましょう。 参照:厚生労働省「令和3年度介護従事者処遇状況等調査結果」 厚生労働省が発表したデータによると、介護福祉士の平均給与額は32万8,720円。 介護職のスタート資格と呼ばれている「介護職員初任者研修」取得者の平均給与額30万0,510円と比べると+28,210円、「実務者研修」取得者の平均給与額30万7,330円と比べても+21,390円多いことがわかります。 つまり、上記を参考に1年間の給料(年収)を計算すると「介護職員初任者研修」や「実務者研修」のみ取得している場合と比較して、平均年収は30万円以上も上がるということになります。 無資格者との給料比較 介護職員の求人を見ていると「無資格OK」「未経験者歓迎」という文字を目にしたことはありませんか。 確かに介護職は無資格・未経験からでもスタートできることが魅力の1つですが、給与面では有資格者と大きな差があることは否めません。 施設別に発表されているデータの中から、比較的給与が高い「介護老人福祉施設」の平均給与額を見ると、保有資格なしの平均給与額は29万3,060円。 参照:厚生労働省「令和3年度介護従事者処遇状況等調査結果」 介護福祉士の平均給与額35万6,310円と比較して月6万3,250円の差があり、年収は75万9000円も高いことが確認できます。 平均年収と生涯年収で比較すると? 先ほどまでは、月ごとの平均給与額を元に年収を計算し、その違いを比較しました。 では、もう少し長いスパンで考え、平均年収と生涯年収を比較すると資格の有無でどれほど収入の差が出るのでしょうか。 全体の数値を元に、「25歳から60歳までの35年間」「介護職」「正社員」という条件で働くと仮定した場合の数値がこちら。 介護福祉士と保有資格なしの場合で比較すると、なんと生涯年収差は24,091,200円…!無資格の場合と比べて、介護福祉士の涯年収が2千万以上も多いことになります。 資格を持っていないことでできない業務が多少あるとはいえ、実際は有資格者とほとんど同じような仕事をしているという方も少なくないのではないでしょうか。 介護福祉士は、未経験でも働きながら最短3年で取得を目指せる国家資格です。 給与アップを目指すためにも、転職を考える前に介護福祉士の資格を取得する価値は大いにあると言えるでしょう。 今後の介護福祉士給料は増える? ご存じのとおり、介護職員の人材不足は社会的な課題となっており、退職理由の1つとして「収入が少ない」という点を挙げる割合が一定数いることが分かっています。 そこで、国として取り組むことになったのが、「介護職員処遇改善加算」という介護職員の更なる処遇改善です。 特に2019年にスタートした「特定処遇改善加算」により介護福祉士の給与アップが期待できると言えるでしょう。ここでは特定処遇改善加算について詳しく解説します。 介護職員処遇改善加算とは 介護職員処遇改善加算とは、2009年に介護職員の賃金改善に充てることを目的に創設された制度のこと。 わかりやすく説明すると「介護職員が安心して働き続けられるように、キャリアアップの仕組みづくりや職場環境を改善した会社には、介護職員の給与を上げるためのお金を支給しますよ!」といった、とてもありがたい国の施策です。 ただこれまでも取り組み自体は行われてきましたが、さらなる介護人材確保のため、2019年(令和元年)10月に「特定処遇改善加算」という新たな制度がスタートしました。 特定処遇改善加算とは 特定処遇改善加算には、「勤続10年以上の介護福祉士」を基本に月8万円以上の給与アップもしくは年収440万円以上に設定するといったルールがあります。 参照:『特定処遇改善加算』とは?"介護福祉士勤続10年の給与アップ”はどうなる?! 「勤続10年以上の介護福祉士」と設定している背景には、経験・スキルのある職員に重点化を図り、離職率を下げたい、介護業界で長く勤めてほしいという思いがあるのでしょう。 実際、2019年(令和元年)10月に「特定処遇改善加算」制度が導入されたことで平均給与額が上がっていることがわかります。 参照:厚生労働省「令和3年度介護従事者処遇状況等調査結果のポイント」 介護福祉士を取得する給料以外のメリット 仕事の裁量が増える 介護福祉士の資格を持っていると、現場の介護業務だけでなく管理職という道が拓ける可能性も。 例えば、サービス提供責任者・生活相談員・チームリーダーなど、一定数の利用者がいる事業所に対して1人以上は役職をおくこと!といった配置義務があり、介護福祉士の有資格者でなければならないものもあります。 転職の際に役立つ 介護福祉士は、豊富な求人数から自分に合った働き方を選びやすいため、他業種から介護業界へ転職し、介護福祉士を目指す方も増えています。 介護職の中でも、介護福祉士はあらゆる現場において求められている資格と言えるため、就職・転職の際に有利となるでしょう。 介護福祉士にはボーナスがある? 都内の求人情報を確認したところ、介護福祉士のボーナス・賞与は具体的な数字を掲載していませんでしたが、一般では年間の支給額の2.0〜4.0ヶ月分となります。 それに当てはめると60万〜120万円に。ただし、勤務先でボーナスが出ない場合もあるので念のため頭に入れておいてください。 その分、資格や夜勤などの手当がつくこともあり、給与に大きく関係してくるでしょう。おすすめの資格は以下で説明します。 給料UPのために介護福祉士の資格と併せて取得したい資格 ケアマネジャー(介護支援専門員) ケアマネジャーとは、ご利用者様やご家族が「どんなサービスを必要としているのか」というニーズを把握し、適切な介護保険サービスが受けられるようケアプランを作成するお仕事。 介護サービスを必要としている人とサービスを提供する事業所をつなぐ、大切な役割です。 また以下の平均給与額のとおり、介護職の中でも比較的給与が高い職種であることがわかります。 参照:厚生労働省「令和3年度介護従事者処遇状況等調査結果」 ▶︎ケアマネジャーの詳細・受験対策講座はこちら まとめ 今回の記事では「介護職のお金事情」について解説してきましたが、介護福祉士資格の有無によって生涯年収が2,000万円以上も違うというデータに衝撃を受けた方も多いのではないでしょうか。 給与が安いと言われがちな介護職ですが、資格取得や国の制度をうまく活用することで想像以上に給与アップは期待できます。 すでに介護職に就いているなら、介護福祉士を目指さないなんてもったいない! 三幸福祉カレッジでは、介護福祉士になるための対策講座を多数ご用意しております。 ライフスタイルに合わせて、通信通学から勉強方法を選ぶことも可能ですので、まずは近くの教室を探してみましょう!

続きを見る > -

2023.10.08

2023.10.08試験情報

【10/8公開済】2023年度 ケアマネジャー試験解答速報(試験当日公開)2023年10月8日(日)に実施された2023年度(第26回)ケアマネジャー試験(介護支援専門員実務研修受講試験)の解答速報ページです。 解答速報、自己採点サービスを公開しました。 さらに、解答速報動画も公開予定です。 ぜひ自己採点や今後受験予定の方は、試験情報の参考としてご活用ください。 1.2023年度(第26回)ケアマネジャー試験 解答速報について 三幸福祉カレッジの解答速報です。現時点での予想解答です。 正式回答は、試験センターからの発表をお待ちください。 2.過去の受験者数・合格率 第25回(令和4年度)ケアマネジャー試験(介護支援専門員実務研修受講試験)の受験者数は54,406名で、そのうちの合格者数は10,328名で合格率は19.0%でした。 参照:厚生労働省HPより 受験者は3年連続で増えており、前回試験よりもプラス116人です。一方で、合格者は10,328人で前回試験よりもマイナス2,334人となり、4年ぶりに減少しています。合格率の推移を確認すると、受験要件が変更された第21回(平成30年度)以降の3番目に低い合格率となっており、受験要件変更後、初めて20%を超えた昨年の合格率と比較し、4.3ポイントマイナスの結果となりました。 3.合格基準について ケアマネジャー資格試験は、「介護支援分野」が25問、「保健医療福祉サービス分野」が35問の全60問出題されます。 各分野で正答率70%以上が合格ラインですが、合格基準は試験内容の難易度により調整されます。 第25回ケアマネ試験の合格基準点は、介護支援分野が18点、保健医療福祉サービス分野が26点で、過去5年間で2分野とも最も高い結果となり、正答率も2分野ともに70%を超えています。 参照:東京都保健福祉局 4.合格後の手続き ケアマネジャーとして働くためには、試験に合格後、「実務研修の受講」および「資格登録」を行う必要があります。 この3点が完了しないと、ケアマネ業務に就くことはできませんので、忘れないように手続きを進めましょう。 ①「介護支援専門員実務研修」を受講する 年に数回、各都道府県で実施されています。 15日間の講習+3日間の実務(87時間以上の研修)の受講を全日程出席して修了となりますので、必ず出席しましょう。 ②各都道府県の「介護支援専門員資格登録簿」へ登録 介護支援専門員実務研修を修了したら、3ヶ月以内に各都道府県の「介護支援専門員資格登録簿」へ登録申請を行わなければなりません。 申請先や必要書類は各都道府県によって異なりますので、詳細は合格通知に同封されている案内を確認しましょう。 ③介護支援専門員証の交付申請 ケアマネとして仕事をするためには、都道府県の知事が発行する介護支援専門員証の交付が必要となります。 介護支援専門員証の交付は、③の登録申請と同時に行うことができるため、あわせて申請しておくことをおすすめします(別途、手数料が必要) ※手数料や必要書類は都道府県によって異なりますので、必ず申請する地域の情報を確認してください おすすめ記事: >試験の受験から資格証交付までの流れを知りたい方 ケアマネジャーになるには?試験の受験資格や合格ラインについて徹底解説! >実際の試験問題の解説を聞いてみたい方 2022年度(第25回)ケアマネジャー試験解答速報 5.これから受験予定の方へ 三幸福祉カレッジでは、ケアマネジャー試験合格を目指す方のために、無料講習会を全国各地で実施しています。 また、その無料講習会を動画でご視聴いただけます。 合格のための、試験のポイントや合格するための勉強法をご紹介しています。 スマホやパソコンでいつでもどこでもご視聴いただけるので、ぜひご覧ください。 三幸福祉カレッジは、ケアマネジャーを目指す皆さんを応援しています。一緒に頑張りましょう。

続きを見る >

MENU