-

2023.09.29

2023.09.29その他

【オンラインで学べる】介護福祉士受験対策講座ポイント速習コース ライブ配信クラス(見逃し配信付き)\動画見放題/介護福祉士受験対策講座ポイント速習コース ライブ配信クラス ・通学で学びたいけれど近くに教室がない ・勤務シフトと調整ができるかわからない ・オンラインで受講したい ・繰り返し動画を見て勉強したい このような方にピッタリのクラスです。 合格者を4万人以上※を輩出している受験対策講座の大人気コースが自宅でサクッと受講できます。 ※2004年~2022年度累計実績 ポイント速習コース ライブ配信クラスの特徴 特徴①スマホで自宅から受講 Zoomアプリで簡単に参加できる 特徴②新宿教室の授業を全国同時生中継 経験豊富な講師の授業をリアルタイムで受講できる 特徴③見逃し配信付き 授業に参加できなくても、好きなタイミングで繰り返し動画を視聴することができる 受講日程(ライブ配信日) ※見逃し配信があるので、欠席しても視聴可能です。 \9月4日受付開始/ 受講料 62,700円(税込・教材費込み) お申込から受講までの流れ ①ホームページ・お電話でお申込みください。 ②教材・必要書類が届きます 9月中旬ごろまでにご自宅に届きます。 Zoomのインストールを済ませて開講日までお待ちください。 ③受講料のお支払い 同封の『受講料お支払いのご案内」をご確認の上、案内到着後10日以内に 受講料をお支払いください。 ④受講スタート 教材と一緒にお送りした『受講の手引き』に記載のあるZoomURLからログインしご参加ください。 動作環境 ライブ配信受講の方はインターネット環境が必要です。 事前にZOOMをインストールしていただきます。 パソコン・タブレット・スマートフォンでどこからでも受講可能ですので各自でご用意ください。 よくあるご質問 Q1 授業中に質問はできるの? A1 質問はお受けできます。Zoomのチャットで質問をしていただくことができ、講師が回答いたします。 基本的には授業内で回答しますが、時間内に回答ができなかった質問は後日回答します。 Q2 受講中、カメラはオフにできる? A2 出席を確認するため、カメラはオンでご参加いただきます。 Q3 全日程を見逃し配信で受講することは可能なの? A3 可能です。 ただし、教育訓練給付金制度を利用し受講される方は、全日程リアルタイムで出席していただく必要があります。 リアルタイムでご受講ができない方は、全日程を見逃し配信でご視聴いただけます。お休みした時、復習をしたい時にも見逃し配信をご利用ください。 Q4 見逃し配信はいつまで見られるの? A4 2024年1月27日(土)です。国家試験の直前までご視聴いただけます。

続きを見る > -

2023.09.25

2023.09.25介護コラム

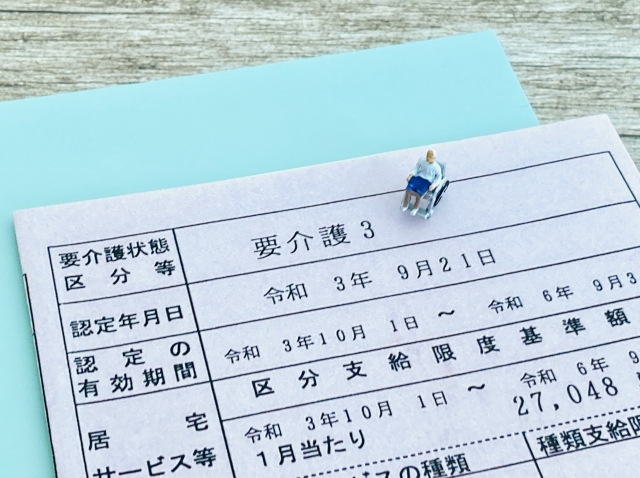

給付管理業務とは?ケアマネが行う仕事内容について解説ケアマネジャーが行う重要な業務のひとつに「給付管理」があります。 2000年4月から介護保険制度がスタートして以降、ケアマネジャーの仕事は、利用者に対する介護業務よりも給付管理などの事務作業が大半を占めています。 この給付管理は、金銭の支払いがからむだけに、一歩間違えば利用者やサービス事業者にも多大な迷惑をかけます。 そこで今回は、現在介護福祉士として働いており、今後ケアマネジャーなどの管理者を目指す方向けに、給付管理について業務の流れや注意点を交え解説します。 給付管理業務とは 利用者が介護保険サービスを利用する際、サービスを提供する事業者が、利用者負担分を除いたサービス利用料である介護給付費を国民健康保険団体連合会に請求します。 そして国民健康保険団体連合会は、請求に基づき審査を行ったうえで、サービスを提供する事業所に給付を行います。 その審査を行う際には、ケアマネジャーが作成する下記5つの書類が必要になり、保険給付のルールに従って作成します。 サービス利用票 サービス利用票別表 サービス提供票 サービス提供票別表 給付管理票 上記の一連の業務を「給付管理」といいます。 参考ページ:WAM NET 給付管理業務 給付管理業務の流れ 出典:宮城県国民健康保険団体連合会 1.2保険給付の基本的な流れ 居宅サービスの基本的な流れは上記の表の通りですが、ケアマネジャーが関わる給付管理業務は上記の表の①サービス計画の作成を依頼・②サービス利用票の交付・⑤請求・⑧支払です。 居宅サービスの基本的な流れを下記でさらに詳しく解説しますので、表を見ながら確認してみましょう。 ①要介護者等は、居宅介護支援事業所に居宅介護支援サービスの提供を依頼するとともに、居宅サービス計画書作成の依頼を市町村に届け出ます。 ②居宅介護支援事業所は、要介護者等の同意を基に、サービス事業者とサービス提供について調整を行い、居宅サービス計画を作成します。また、作成した居宅サービス計画を基に、サービス利用票、サービス提供票を作成し、それぞれサービス事業所、要介護者等に交付します。 ③サービス事業所は、サービス提供票に基づき、要介護者等にサービスを提供します。 ④サービス事業者は、給付範囲に応じた利用者負担額を徴収し、領収書を要介護者等に交付します。 ⑤サービス事業所は、提供したサービスの介護給付費請求書および介護給付費請求明細書を、翌月初めに各都道府県の国民健康保険団体連合会に送付します。また、居宅介護支援事業所は、要介護者等が受けたサービスに基づき、給付管理票を作成し、居宅介護サービス計画書等の請求書とともに翌月初めに国民健康保険団体連合会に送付します。なおこの際、居宅サービス計画に変更があった場合は、その内容を反映します。 ⑥国民健康保険団体連合会は、給付管理表を基にサービス事業所の請求書等と突合し、支給限度額等の審査を行います。 ⑦保険者は、国民健康保険団体連合会に支払いを行います。 ⑧国民健康保険団体連合会は、居宅介護支援事業所およびサービス事業所に支払いを行います。 参考ページ:厚生労働省 介護給付費の請求について 給付管理業務で使用する書類 給付管理業務でケアマネジャーが使用する書類には、「サービス利用票およびサービス利用票別表」「サービス提供票およびサービス提供票別表」「給付管理票」があります。 出典:厚生労働省 居宅サービス計画書標準様式及び記載要領 サービス利用票およびサービス利用票別表 サービス利用票は月間スケジュール表で、サービス利用票別表は支払限度額管理や利用者負担などの概算書です。 月単位で毎月の居宅サービス計画と実績を記入し、予定と実績の管理を行います。また、別表上で限度額の管理と利用者負担の計算をします。 毎月サービス提供開始前に作成し、利用者の同意を得た後、利用者に交付します。なお、利用者用と事務所用のために2部作成し、1部を利用者に交付し、残りの利用者の確認を受けた1部を控えとして保管します。 サービス提供票およびサービス提供票別表 サービス事業者に対して、その事業者の分担するサービスの提供日時や内容、限度額管理などの情報提供とサービス提供指示をします。 毎月サービス提供開始前に作成し、サービス事業者に交付します。 給付管理票 保険請求の基礎データとして、月単位でその利用者に対しての居宅サービス計画での計画限度額の管理を行い、計画上の事業者名とサービス単位などを記載します。 サービス提供月の翌月の初めに作成し、サービス提供月の翌月10日までに国民健康保険団体連合会に送付します。 参考ページ:WAM NET 給付管理業務 給付管理業務の注意点 国民健康保険団体連合会の審査において請求内容に誤りがある場合は、査定や返戻が行われてしまうことがあります。 例えば、給付管理票では2,500単位と記載されているにも関わらず、サービス事業者が3,000単位で請求していると、査定で500単位が減点されてしまうように、支給限度額管理対象サービスの請求が、給付管理票に記載されている単位数を超えている場合。 また、支給限度額管理対象サービスの請求に対応する給付管理票が提出されていなかったり、記述が誤っていたりする場合。 このような場合は、給付管理票の修正や再提出が必要になるだけでなく、期日を過ぎて介護給付費の支払いが翌月以降に遅れてしまい、利用者やサービス事業者に損害を与えることにつながります。 そのため、毎月確実に給付管理業務が遂行できるよう余裕を持ったスケジュール調整をすることや、国民健康保険団体連合会に書類を提出する前にサービス提供票と給付管理票を突合させることが重要です。 まとめ 今回は、現在介護福祉士として働いており、今後ケアマネジャーなどの管理者を目指す方向けに、給付管理について業務の流れや注意点を交え解説しました。 ケアマネジャーの仕事は、給付管理業務をはじめ、利用者との契約書やケアプラン、居宅サービス計画書など、書類に追われる事務作業の連続ですが、介護保険制度を支え重大で誇り高い職務です。 利用者からの信頼や満足度を維持、向上するためにも、余裕を持ったスケジュールと各書類の突合作業を徹底しましょう。

続きを見る > -

2023.09.22

2023.09.22介護コラム

ケアマネの業務「インテーク」とは?アセスメントとの違いやポイントを解説介護保険制度におけるケアマネジメントでは、生活のお困りごとの原因となる課題を分析し、課題の解決に至る道筋と方向を明らかにしていきます。そしてさまざまな社会資源の中から、最も効率的で効果的な支援を総合的に提供しながら課題解決を図っていくプロセスとそれを支えるシステムです。 そしてケアマネジャーは、プロセスに従って介護保険サービスの提供を含め、利用者の生活を支援します。 そこで今回は、そのプロセスの第一段階であるインテークについて、行う際の事前準備とポイント、アセスメントとの違いを交えてご紹介します。 インテークとは 高齢者を取り巻く問題はさまざまであり、利用者からの相談のすべてがケアマネジメントの手法を用いて支援できるとは限りません。 インテークとは、ケアマネジャーが利用者の相談に際し、主訴や要望を丁寧に聴き取り、ケアマネジメントの手法により支援を担当することが相応しいか否かを確認するための初回面接です。 電話や来所で相談をされる利用者は、さまざまな不安と期待を抱えているため、ケアマネジャーは、その不安を共感的に聴き取るとともに、一つひとつに丁寧に応え信頼関係を構築します。 参考ページ:厚生労働省 ケアマネジメントの基本 アセスメントとの違い インテークとアセスメントは行う目的が異なります。 インテークは、ケアマネが適切にケアプランを作成するための最初の情報収集を行うとともに、利用者や家族の不安を共感的に聴き取りながら、一つひとつに丁寧に応え信頼関係を構築することです。 一方のアセスメントは、情報収集で得た現在の利用者や家族の状況とこれまでの暮らしぶりから、自立したこれからの生活への意向と解決すべき課題を明らかにするとともに、阻害要因を分析し、その解決や達成のための手段を考える過程のことです。 そのためケアマネジメントのプロセスとしては、インテークが第一段階、アセスメントが第二段階になります。 参考ページ:介護の人事労務ナビ 介護のケアマネ業務「インテーク」とは?アセスメントとの違いも併せて解説 インテークの事前準備とポイント インテークで利用者と家族との信頼関係を構築するためには、事前準備が不可欠です。 電話の際は、お互いの姿が見えないため、話す態度をはじめ言葉遣いや声のトーンなどが相手にどのような印象を与えているかを意識することが重要です。特に声は明るくさわやかにふるまうように心がけることが必要です。 訪問の際は、利用者宅の住所や駐車スペースを確認するとともに、必要な書類を最低限一人分セットするなど持ち物にも留意します。 電話・訪問どちらの場合も、相手の都合の確認と時間帯への配慮を忘れないことが重要です。 また、用件を伝達する際は要領を得ない話で信頼関係を損なうことのないよう、あらかじめ質問したい事項をメモなどに簡潔にまとめておくことが大切です。 さらに、相手が心配事だったり困り事といった感情的な表現をした際は、「心配ですね」や「お気持ちを察します」など、共感的な言葉を伝えることもポイントです。 参考ページ:介護の人事労務ナビ 介護のケアマネ業務「インテーク」とは?アセスメントとの違いも併せて解説 インテークにおいて注意したいポイント インテークは、以下の3つのポイントに注意して行います。 ポイント1.問題の明確化と確認をする 利用者が困っていることや心配していること、してほしいことなどを利用者や家族が理解しやすい項目に整理し、明確にしておきます。 また、整理した問題点について「つまり〇〇さんは、〇〇ということでお困りなのですね」などと言語化して確認することが大切です。 こうして利用者とケアマネジャーの間で、扱う問題についての確認を得ることで、お互いがケアマネジメントの過程を協力して進めていくことができます。 ポイント2.秘密を保持して信頼関係を醸成する ケアマネジャーは、利用者や家族のさまざまな個人情報を深く知る立場にあるため、業務上で知り得た利用者や家族の秘密を漏らすことのないよう常に意識しておくことが必要です。 ポイント3.自己決定を促して尊重する 利用者が自立した生活を送るためには、利用者自身が直面する問題に対し自ら解決する姿勢を持つことが重要であるとともに、ケアマネジャーは支援を行うにあたり、利用者の考えや判断を尊重することが必要です。 また、ケアプランの内容などを利用者や家族が理解できるように懇切丁寧に説明し、利用者や家族が明確に自己決定できるように支援します。 参考ページ:厚生労働省 ケアマネジメントの基本 介護支援専門員実務研修受講試験にも出題 インテークは、ケアマネジメントに必要な基礎知識および技術として実務研修過程における科目の前期のカリキュラムに盛り込まれ、実務研修受講試験にも出題されています。 第21回(平成30年度)介護支援専門員実務研修受講試験では、このように出題されました。 問題47 インテーク面接について、より適切なものはどれか。3つ選べ。 相談援助者は、どのような援助ができるかについて説明する必要がある。 インテークは、初期の面接であるため、1回で終わらせる必要がある。 秘密が保持できる部屋の準備など、クライエントが話しやすい環境を整える必要がある。 クライエントの主訴に対して、相談援助者の所属する機関が対応できないことを明確に伝えるのは、望ましくない。 インテーク面接では、経過や課題について正確かつ迅速に記録する必要がある。 引用:株式会社シルバー産業新聞社 ケアマネジャー試験過去問題集 答えは1、3、5です。 まとめ 今回は、ケアマネジメントのプロセスの第一段階であるインテークについて、行う際の事前準備とポイント、アセスメントとの違いを交えてご紹介しました。 インテークは、利用者の主訴や要望を共感的に聴き取るとともに、一つひとつの相談に丁寧に応え信頼関係を構築することです。 インテークのポイントをしっかりと押さえて、利用者から信頼されるケアマネジャーを目指しましょう!

続きを見る > -

2023.09.22

2023.09.22介護コラム

ケアマネ必見!介護におけるモニタリングとモニタリングシートの書き方・記入例を紹介ケアマネジャーが行う重要な業務のひとつに「モニタリング」があります。 モニタリングを適切に実施することで、利用者の身体状況の変化に対応したサービスの見直しとともに、利用者や家族との信頼関係を継続的に築くことにつながります。 そこで今回は、介護におけるモニタリングについて、行う際の目的や注意点、モニタリングシートの書き方や記入例を交えてご紹介します。 介護におけるモニタリングとは 介護におけるモニタリングとは、アセスメントに基づき作成したケアプランに沿って、介護サービスが提供されているかを確認するとともに、掲げた目標が達成されているかをチェックすることです。 モニタリングをする目的 モニタリングを行う目的は、主に三つです。 ケアプランなどの効果の評価 ケアプランに位置づけた取り組みが利用者の生活全般の解決に効果をあげているのか、利用者の取り組みをはじめ介護サービスや医療などが心身の状態や生活機能の改善と向上および維持に効果をあげているのか、さらに介護サービスが家族の生活状況や就労状況の維持や改善に効果をあげているのかを評価します。 ミスマッチの修正と調整 利用者や家族の状況は変化するため、生活ニーズや利用状況がサービスの内容とミスマッチになっていないのかを確認し、必要に応じて修正や調整を行います。 リスクの予測と対応 薬の飲み忘れや気温の変化、体調や体力の変化などにより心身の状況が悪化するリスクを予測し、早い段階で適切に対応します。 参考ページ:介護ワーカー「介護におけるモニタリングとは?実践に役立つポイント・注意点・書き方をご紹介!」 モニタリングをする注意点 モニタリングを行う際は、以下の三点に注意します。 1.利用者や家族の気持ちに寄り添う 実際に介護サービスの利用を開始すると不安なことや困ったことが出てきますので、問題を早期発見して改善するために、利用者や家族の声に耳を傾けるとともに信頼関係の構築につなげます。 2.実際にサービスを提供する担当者からの情報を活かす 利用者に直接接している介護職員からの情報は、ケアマネジャーがモニタリングを行いケアプランを見直すうえでとても役立ちます。そのため、日頃から実際にサービスを提供している介護職員とのコミュニケーションに注力することが必要です。 3.実際のサービスに立ち会う 訪問介護やデイサービスでの食事やレクリエーションなどにケアマネジャー自らが立ち会うことで、言葉だけでは伝わらない利用者の満足度や本音が把握できます。 参考ページ:WAM NET 「モニタリング時の注意点」 サービスにより実施方法がさまざま 提供しているサービスが施設系か居宅系かによって、モニタリングを実施する人や時期が異なります。 介護老人福祉施設や介護老人保健施設などの施設系サービスの場合は、施設に勤務するケアマネジャーが3カ月に1回程度の頻度で実施します。施設によって毎月や6カ月に1回の頻度で実施することもあります。 一方、訪問介護や訪問リハビリなどの居宅系サービスの場合は、各利用者を担当するケアマネジャーやサービス提供責任者が1カ月に1回、利用者の自宅に訪問して実施します。また、モニタリングの期間が1カ月以上空いてしまうと減算の対象になるため注意が必要です。 その他、福祉用具のレンタルに係るモニタリングの場合は、福祉用具専門相談員が年に2回の頻度で実施することを義務付けています。 モニタリングシートの書き方・記入例 モニタリングシートは、短期目標の達成度や介護サービスの評価はもちろんのこと、利用者や家族の希望、新たな生活課題やケアプランの変更の必要性の有無なども記載します。その際、第三者が見ても分かりやすく取り組みやすいように記載することが重要です。 モニタリングシートの具体的な記入例 【短期目標】 転倒前のように自宅から100m先の美容室まで歩いて行くことができる。 【サービス内容】 通所介護で週2回、下肢筋力トレーニングを行う 【希望】 利用者:転倒前のように歩けるようになって、自分で美容室に行きたい。 家族:美容室まで付き添いしているが、毎回では限界があるので、本人で行くようになってくれたらありがたい。 【目標達成の評価】 利用者:「まだふらつくことはあるが、何とか転ばずに歩けています」とのこと。週2回の通所介護で体調に影響がないか聞くと「通所の翌日に疲れは出るが、2日空いているので大丈夫です」とのこと。 家族(長男):現在の週2日で少しずつ効果が期待できそうなので継続できるといい。 ケアマネジャー:計画通りにトレーニングを実施されている。利用者の満足度も高く、自立支援のために有効と評価されるため継続して支援する。 【今後の方針】 ふらつきや通所の翌日に出る疲れなども考慮しつつ利用者の意思を尊重しながら、理学療法士と連携して下肢筋力トレーニングをもう3カ月継続する。 参考ページ:かいごガーデン「介護におけるモニタリングとは?再アセスメントの役割も」 介護支援専門員実務研修受講試験にも出題 ケアマネジャーとしてケアマネジメント業務を行うためには、実務研修受講試験の合格が必要です。 その実務研修受講試験の出題範囲には、「居宅サービス計画、施設サービス計画及び介護予防サービス計画に関する科目」として、介護におけるモニタリングが含まれています。 参考ページ:島根県ホームページ 「令和3年度介護支援専門員実務研修受講試験に関する情報・試験問題出題範囲」 まとめ 今回は、介護におけるモニタリングについて、行う際の目的や注意点、モニタリングシートの書き方や記入例を交えてご紹介しました。 介護におけるモニタリングの目的をしっかりと理解しつつ、モニタリングシートを活用しながら支援に携わるさまざまな職員との連携を深め、利用者や家族から信頼されるケアマネジャーを目指しましょう!

続きを見る > -

2023.09.22

2023.09.22介護コラム

ケアマネに必須!介護におけるアセスメントのポイントやアセスメントシートについて解説ケアマネジャーの仕事のひとつであるケアプランの作成には、利用者のことをよく知り理解するとともに、利用者におけるさまざまな情報を集め、うまく関連づけることが必要です。 そこで今回は、ケアプランの作成に重要なアセスメントのポイントやアセスメントシートについてご紹介します。 介護福祉分野におけるアセスメントとは 介護福祉分野におけるアセスメントとは、利用者や家族を理解するために情報を集め、分析し、ケアプランを作成するための情報を整理していくことです。 アセスメントはケアプランの作成で重要 アセスメントの目的は、利用者や家族の情報を単に収集するだけでなく、情報収集で得た現在の利用者や家族の状況とこれまでの暮らしぶりから、自立したこれからの生活への意向と解決すべき課題を明らかにするとともに、阻害要因を分析し、その解決や達成のための手段を考えることです。 アセスメントを行うことで、利用者に最もふさわしいケアプランの作成につながります。 アセスメントとモニタリングの違い アセスメントは、ケアプランを作成するにあたり、利用者や家族の課題を明らかにすることです。 一方のモニタリングは、作成したケアプランに沿って、介護サービスが適切に提供されているかチェックすることです。 アセスメントを行ってケアプランを作成し、そのケアプランに基づきモニタリングを行うというケアマネジメントのプロセスからも、アセスメントとモニタリングの違いを理解できます。 参考ページ:介護のコミミ「アセスメントとモニタリングの違いは?流れとポイントを解説」 アセスメントする際のポイント アセスメントを行う際のポイントは、以下の四点です。 ポイント1.訪問前に多方面から情報を集める 利用者の家族や医師、地域包括支援センターなど多方面から事前に情報を収集しておくことで、的確な質問でより正確な利用者の心身の状態を観察できます。 ポイント2.利用者と「共に考える」 アセスメントでは、利用者の日常生活での困りごとや心配ごとを聴き取り、その解決方法を利用者や家族と一緒に考えることが大切です。 その際「あなたは〇〇できますか?」と一方的な質問ではなく、「これからの生活で望むこと、やってみたいことはどういうことですか?」「自分なりにできること、できそうなことは何ですか?」と意向を尋ねる質問が有効です。 ポイント3.専門職と連携する 理学療法士や作業療法士といったリハビリテーションの専門職と連携することで、利用者のADL(日常生活動作)やIADL(手段的日常生活動作)など、アセスメントに必要な情報をより詳細に把握できます。 ポイント4.可能な限り具体的にヒアリングする 利用者の生活状況を具体的にヒヤリングします。 ヒヤリングする際は「食事はとれていますか?」と何をしているかを聞くだけではなく、「食事は何時頃とっていますか?」「食事ではどのような動作がやりずらくなりましたか?」などと掘り下げて聞くことで、より利用者の生活状況を把握できます。 参考ページ:WAM NET「アセスメントで欠かせないポイント」 アセスメントシートについて アセスメントシートとは、利用者や家族などの情報を収集して整理するためのシートです。 利用者や家族から聴き取りしたADL(日常生活動作)やIADL(手段的日常生活動作)、コミュニケーション能力や介護力、居住環境や精神状況などをアセスメントシートに記入することによって、利用者や家族のおかれている状況や全体像を把握し、ケアプランにつないでいくことが目的です。 アセスメントシートを作成する際は、厚生労働省が指定する23の課題分析標準項目に沿って行うと、誰が見ても理解しやすい内容にまとめることができます。 引用:厚生労働省「介護サービス計画書の様式及び課題分析評価項目の提示について」の一部改正等について(介護保険最新情報vol.958等の再周知)」 介護支援専門員実務研修受講試験の現場実習でも行われる 2016年に介護支援専門員実務研修過程におけるカリキュラムが改正され、前期と後期の講義および演習の間に、現場実習として新たに「ケアマネジメントの基礎技術に関する実習」が追加されました。 内容は、利用者への居宅訪問を行い、アセスメントの実施やケアプランの作成、サービス担当者会議の準備や同席、モニタリングの実施や給付管理業務の方法など、一連のケアマネジメントプロセスの実習を行います。 参考ページ:厚生労働省「介護支援専門員実務研修のガイドライン」 まとめ 今回は、ケアプランの作成に重要なアセスメントのポイントやアセスメントシートについてご紹介しました。 アセスメントを行う際は、多方面から事前に情報を収集しつつ、専門職と連携をとりながら利用者の生活状況を具体的にヒヤリングし、その課題の解決方法を利用者や家族と一緒に考えていくことを心がけましょう。

続きを見る > -

2023.09.13認知症介護基礎研修とは?介護職無資格者の研修義務化について解説

2023.09.13認知症介護基礎研修とは?介護職無資格者の研修義務化について解説認知症介護基礎研修とは?介護職無資格者の研修義務化について解説 認知症介護基礎研修は、認知症の方を介護するために必要な技術・基礎知識の習得を目的とした研修です。 2024年の義務化に伴い、無資格者が研修を受けていないとほとんどの介護事業所で働けなくなります。この記事では、認知症介護基礎研修について解説します。 認知症介護基礎研修とは 認知症介護基礎研修とは、認知症ケアに携わる者が、その業務を遂行する上で基礎的な知識や技術と、それを実践する際の考え方を身につけ、チームアプローチに参画する一員として基礎的なサービス提供を行うことを目的とした研修です。 認知症ケアについて 認知症ケアの基本は「尊厳の保持」です。 基本的な考え方として、以下の4つのポイントがあげられます。 心のケア 現れている症状が認知症の症状であることを理解し、認知症の人の気持ちを受け止めて寄り添うことが大切です。 関係性の重視 認知症の人にとって環境の変化は大きな不安やストレスになるので、認知症の人の関係性を守ることを優先します。 継続性と専門性の重要性 認知症は進行性の病気のため、医療機関や専門的なサポートを利用しながら継続的なケアが重要です。 権利擁護の必要性 本人の意思が尊重され、尊厳や基本的人権を守られることが重要です。 認知症ケアでは、これらを理解して対応していくことが求められます。 しかし、認知症には多彩な症状があり、その症状を理解し対応することは、介護者や家族にとって簡単なことではありません。 ここで、介護者や家族が認知症の症状を理解し上手く向き合えるようにまとめられた「認知症をよく理解するための9大法則・1原則」(神奈川県川崎幸クリニック院長/公益社団法人認知症の人と家族の会副代表理事・杉山孝博氏)がありますので、簡単に紹介します。 「認知症をよく理解するための9大法則・1原則」 記憶障害に関する法則 周囲からは紛れもない事実でも、本人の認識からは消えていて事実でないことがある 症状の出現強度に関する法則 家族や介護をサポートしてくれる人など、身近な人に対して認知症の症状がより強く出る 自己有利の法則 自分に不利なことは認めず強情になり、自分の意見を貫き通そうとする まだら症状の法則 認知症の症状が出たり出なかったりする 感情残像の法則 起きた出来事に関する記憶は忘れても、感情だけはしばらく残り続ける こだわりの法則 こだわりが強くなり他人の意見を受け入れなくなる 作用・反作用の法則 うまく言葉で伝えることができなくても、周囲の反応を見て気持ちをくみ取ることができる 認知症症状の了解可能性に関する法則 認知症の症状についてのすべてにおいて理解や説明ができるとされている 衰弱の進行に関する法則 認知症の人は、認知症になっていない人より約3倍のスピードで老化する 介護に関する原則 認知症の人の形成している世界を理解し、大切にする。その世界と現実とのギャップを感じさせないようにする 出典:公益社団法人認知症の人と家族の会 このような専門的な知識を学ぶためにも、認知症に関する研修の受講が必要です。 【参考】 認知症ケアの基本的な考え方|厚生労働省 認知症をよく理解するための9大法則・1原則|公益社団法人認知症の人と家族の会 認知症介護基礎研修を義務化した背景 認知症介護基礎研修を義務化した背景には、二つの理由があります。 2025年には高齢者の約5人に1人が認知症になるとの推計から、今後も認知症の方の増加が見込まれ、あらゆる介護保険施設や事業所のスタッフが認知症ケアの基礎的な知識を有している状況が必要である。 認知症ケアに関する研修の体系上では介護職員初任者研修や無資格者を対象とした基礎的な研修がないため、介護サービス従事者向けの認知症ケアに関する基礎的な知識や技術、考え方などを修得できる機会を確保する。 なかでも介護未経験や無資格の人が認知症への理解を深め、介護の質を向上させることが狙いです。 これらの理由から、2021年4月の介護報酬改定において、介護サービス事業者に介護に直接携わる職員のうち、医療・福祉関係の資格を有さない者について、「認知症介護基礎研修」を受講させるために必要な措置を講じることが義務付けられました。ただし、3年間の経過措置期間が設けられており、この期間が終了する令和6年3月31日までは努力義務とされています。 2024年4月1日以降は、経過措置期間が終了し、認知症介護基礎研修の義務化が本格的に開始されますので、無資格の人は介護業務に携わることができなくなります。 また、新入職員(新卒・中途問わない)が無資格の場合は、入職後1年以内に認知症介護基礎研修を受講させなければなりません。 参考 認知症施策推進総合戦略~認知症高齢者等にやさしい地域づくりに向けて~|厚生労働省 認知症施策推進総合戦略(新オレンジプラン)の概要|厚生労働省 令和3年度介護報酬改定の主な事項について|厚生労働省 認知症介護基礎研修の受講が免除されるケースは、以下の「受講対象者」をご覧ください。 認知症介護基礎研修の内容 認知症介護基礎研修は、「認知症介護実践者等養成事業」の中に位置づけられており、介護初任者が認知症ケアの基本を学ぶための入門的な研修です。 認知症基礎研修では、認知症を取り巻く現状から具体的な介護の考え方まで、基礎をしっかりと学ぶことで、正しい介護方法を身につけ、基礎的なサービス提供ができるようになることをめざします。 受講対象者 認知症介護基礎研修の対象者は、介護保険施設や事業所などにおいて、介護に直接携わる職員のうち、医療や福祉関係の資格を有さない無資格者です。 研修の義務付けが免除となる条件 各資格のカリキュラム等において、認知症ケアに関する基礎的な知識及び技術を習得している人は、研修の義務付けが免除されるとされています。 【免除となる資格・研修】 医師、歯科医師、歯科衛生士、薬剤師、看護師、准看護師 介護福祉士、介護支援専門員、実務者研修修了者、介護職員初任者研修修了者、生活援助従事者研修修了者、介護職員基礎研修課程修了者、訪問介護員養成研修一級課程・二級課程修了者、社会福祉士、理学療法士、作業療法士、言語聴覚士、精神保健福祉士、管理栄養士、栄養士、あん摩マッサージ師、はり師、きゅう師等 さらに、次のような場合も義務付けが免除されます。 養成施設の卒業証明書及び履修科目証明書により、事業所及び自治体が認知症に係る科目を受講していることが確認できる場合 卒業証明書により卒業が証明できる福祉系高校の卒業者 認知症介護実践者研修、認知症介護実践リーダー研修、認知症介護指導者研修等の認知症の介護等に係る研修を修了した人 人員配置基準上、従業者の員数として算定される従業者以外の者や、直接介護に携わる可能性がない人 ただし、認知症サポーター等の民間資格や、社会福祉主事(任用資格)については、免除の対象外となりますので、ご注意ください。 参考 介護保険法施行規則第140条の63の6第1号に規定する厚生労働大臣が定める基準について|厚生労働省 令和3年度介護報酬改定に関するQ&A|厚生労働省 認知症介護基礎研修|認知症介護研究・研修仙台センター 研修で学ぶこと 認知症介護基礎研修では、認知症の人の理解と対応の基本や認知症ケアの実践の留意点を学びます。 ここでは、多くの自治体が研修委託している実施団体である、認知症介護研究・研修仙台センター(仙台センター)の研修カリキュラムを例に、紹介します。 研修カリキュラムは序章と第1章から第4章により構成されています。各章ごとに動画を視聴し、復習問題を解き、確認テストを実施していきます。すべての章の学習を終了した人には「修了証書」が発行されます。 序章:認知症を取り巻く現状 わが国の認知症施策の動向(認知症施策推進大綱の概要) 第1章:認知症ケアにおいて基礎となる理念や考え方 はじめに パーソン・センタード・ケア 認知症の人への偏見・誤解とその解消 介護者の視点 認知症の人の日常生活・社会生活における意思決定支援とは 第2章:認知症の定義と原因疾患 認知症とはなにか①・② 認知症の原因疾患:アルツハイマー型認知症の原因と主要な症状 血管性認知症の原因と主要な症状 レビー小体型認知症の原因と主要な症状 前頭側頭型認知症の原因と主要な症状 第3章:認知症の中核症状と行動・心理症状の理解 認知症の中核症状と行動・心理症状の理解①・② 中核症状の生活への影響 中核症状が心理面に与える影響 行動・心理症状のとらえ方と出現原因 認知症の人にとっての環境①・② 健康管理①・② 第4章:認知症ケアの基礎技術 認知症の治療①・② 認知症の人の適切な関わり方(事例演習) 認知症の人の適切な関わり方② 認知症の症状への対応(事例演習) 認知症の症状への対応② 意思を尊重する支援方法とは① 意思を尊重する支援方法とは② チームケアの基本 家族介護者の理解と支援方法① 家族介護者の理解と支援方法② 参考 「認知症介護実践者等養成事業の実施について」の一部改正について(老発0406第5号)令和3年4月6日 認知症介護基礎研修eラーニングの学習内容|認知症介護研究・研修仙台センター 研修の受講方法と申込手続き 認知症介護基礎研修の受講方法は、 eラーニングが基本とされていますが、 オンライン配信を含む集合型研修で実施される場合もあります。 この研修は各自治体が指定した実施団体にて受講することになりますので、該当する自治体などのホームページで確認が必要です。 申込み手続きについては、受講者個人ではなく、 従事する介護保険施設や事業所の責任者を通じて、研修の実施団体あてに行います。こちらも、該当する自治体のホームページで確認ください。 なお、自治体が指定する実施団体が先ほどご紹介した認知症介護研究・研修仙台センター(仙台センター)の場合は、センターのホームページ上で、まずは事業者登録を行います。その後、受講者登録をし、受講料を支払うことにより、申込完了となります。 参考 「認知症介護実践者等養成事業の実施について」の一部改正について(老発0406第5号)令和3年4月6日 受講までの手続き|認知症介護研究・研修仙台センター 研修にかかる日数と所要時間 認知症介護基礎研修は、半日から1日で修了できるカリキュラムとなっています。 eラーニングの場合は、約150分の動画視聴の上、復習問題や確認テストを行います。 オンライン配信を含む集合型研修の場合は、講義3時間(認知症の人の理解と対応の基本)と演習3時間(認知症ケアの実践上の留意点)の合計6時間となります。 研修に必要な費用 費用は自治体や実施団体により異なりますが、3000円~5000円程度とされています。 介護職員初任者研修との違い 介護職員初任者研修は、認知症ケアも含めて幅広く介護の基礎から応用までを幅広く学び、一方の認知症介護基礎研修は、認知症ケアの基礎となる知識や技術を学びます。介護職員初任者研修では学習範囲が広いため、学習期間が約1ヶ月かかるに対して、認知症介護基礎研修は半日~1日で修了できます。 介護職員初任者研修の中で、認知症ケアについても学ぶため、介護職員初任者研修修了者は、認知症介護基礎研修の受講の義務が免除されます。 認知症介護基礎研修を取得後のスキルアップ 介護を必要とする人への対応が幅広く行えるようになるとともに、高齢者の約5人に1人が認知症になるといわれる2025年に向け、認知症ケアへのより深い知識の習得やスキルアップをめざしていく必要があります。 認知症介護基礎研修は、「認知症介護実践者等養成事業」の中でも初任者向けの入門研修ですが、さらに 「認知省実践者研修」「認知症介護実践リーダー研修」「認知症介護指導者養成研修」など上位の研修が用意されています。 認知症介護実践者研修 認知症ケアの理念を理解し、認知症ケアに関する実践的な知識及び技術を修得するための研修です。 認知症ケアの基本に加え、認知症の人への具体的な支援のためのアセスメントとケアの実践について学びます。 カリキュラムは、約31時間の講義+演習に加え、約4週間の職場実習で構成されています。 ≪受講要件≫ 介護保険施設・事業者等に従事する介護職員等で、認知症介護基礎研修を修了した者あるいはそれと同等以上の能力を有する者であり、身体介護に関する基本的知識・技術を修得している者であって、概ね2年程度の実務経験を有する者 ※自治体により異なりますので、詳しくは自治体ホームページ等をご確認ください。 認知症介護実践リーダー研修 介護施設・事業者等のケアチームにおけるリーダーを養成する研修です。 認知症の専門知識に加え、認知症ケアにおけるチームケアとマネジメント、認知症ケアの指導方法等を学びます。 カリキュラムは、約42時間の講義+演習に加え、約4週間の職場実習で構成されています。 ≪受講要件≫ 介護保険施設・事業者等に従事する介護職員等で、介護保険施設・事業者等において介護業務に概ね5年以上従事した経験を有する者であり、かつ、ケアチームのリーダー又はリーダーになることが予定されるものであって、実践者研修を修了し1年以上経過している者 ※自治体により異なりますので、詳しくは自治体ホームページ等をご確認ください。 認知症介護指導者養成研修 認知症介護実践研修の企画立案、介護の質の改善について指導できる人材を養成するための研修です。 ≪受講要件≫ 医師、保健師、助産師、看護師、准看護師、理学療法士、作業療法士、社会福祉士、介護福祉士、言語聴覚士又は精神保健福祉士のいずれかの資格を有する者またはこれに準ずる者 次のいずれかの要件に該当する者であって相当の介護実務経験を有する者 介護保険施設・事業者等に従事している者 福祉系大学や養成学校等で指導者的立場にある者 民間企業で認知症介護の教育に携わる者 実践リーダー研修を修了している者 基礎研修又は実践研修等の企画・立案に参画し、又は講師として従事することが予定されている者 地域ケアを推進する役割を担うことが見込まれている者 ※自治体により異なりますので、詳しくは自治体ホームページ等をご確認ください。 参考 「認知症介護実践者等養成事業の実施について」の一部改正について(老発0406第5号)令和3年4月6日 介護従事者等の認知症対応力向上の促進|厚生労働省 まとめ 認知症介護基礎研修について、義務化された背景、具体的な研修内容やスキルアップするための研修等も含めて解説しました。 認知症介護基礎研修の義務化は、まもなく経過措置期間が終了し、2024年4月1日以降は、無資格者は介護業務に従事できなくなります。 認知症に関する知識やスキルを身に着けることは、認知症ケアを行うにあたり重要なことです。積極的に研修を受講して、介護者も利用者もお互いに安心できる介護をめざしましょう。

続きを見る > -

2023.09.12

2023.09.12介護コラム

介護福祉士実務者研修とは?資格条件や難易度、取得する方法を解説介護福祉士実務者研修とは?資格条件や難易度、取得する方法を解説 近年、介護業界で唯一の国家資格である介護福祉士を取得する人が増えています。 まず介護福祉士になるためには、実務者研修を修了する必要がありますが、その実務者研修を受講するには資格が必要なのか、難しい資格なのかなど、実務者研修に対して疑問を持っている人がとても多いです。 そこで今回は、介護福祉士実務者研修について、資格の条件や難易度、取得する方法やメリットなどを交えて解説します。 実務者研修は介護福祉士国家試験を受けるのに必須条件 介護業界で唯一の介護福祉士国家試験を受けるためには、3年以上の実務経験に加えて実務者研修の受講が必須条件です。 ただし、実務者研修は介護福祉士国家試験を受けるためだけの研修ではなく、 より質の高い介護サービスを提供するために、実践的な知識と技術の習得を目的としています。 具体的には、介護職員として働く上で必要な介護課程の展開や認知症などについて学ぶことができます。 参考:三幸福祉カレッジ「介護福祉士実務者研修」 実務者研修を受ける条件は? 介護福祉士実務者研修を受けるには、特定の資格を持っている必要はありません。つまり、無資格の人でも受講は可能です。 そのため、介護福祉士国家試験のように実務経験が必要ではないため、介護の経験がない初心者の人でも取り組みやすい資格と言えます。 実務者研修は無資格でも受けられる 上述したように、介護福祉士実務者研修は介護関連の資格を保有していなくても受講が可能であるため、どなたでも資格取得を目指せます。 ただし、訪問介護員研修の1級・2級・3級、介護職員基礎研修、介護職員初任者研修などの有資格者の場合は、その保有している資格によって介護福祉士実務者研修の一部が免除されるため、受講する負担を軽減できます。 介護経験がなくても受けられる 無資格の人が受講できるのと同様に、介護未経験の人でも受講できるのが介護福祉士実務者研修の大きなメリットです。 ただし、介護未経験の人が、介護の基礎から応用までを学ぶことができる介護職員初任者研修を受講せずに介護福祉士実務者研修を受講すると、内容が理解できないケースもあります。 介護経験がない人は、いきなり介護福祉士実務者研修を受講するのか、それとも介護職員初任者研修を受講後に改めて実務者研修を受講するのか、周囲にいる有資格者のアドバイスなどを踏まえよく検討するのがおすすめです。 実務者研修の難易度 介護福祉士実務者研修のカリキュラムには介護職員初任者研修で学ぶ内容も含まれており、決められたカリキュラムを全て履修することで資格を取得できます。 そのため、初任者研修を修了した人にとっては難易度は低く、合格率はほぼ100%とも言われています。 しかし上述したように、無資格者や介護未経験の人にとっては専門用語などが理解できないケースもあるため、難しいと感じることもあるでしょう。 関連記事:実務者研修は難しい?難易度や合格率を紹介 実務者研修を受けるメリット 実務者研修を受けることで、介護福祉士国家試験を受験する資格を得ることができます。さらに、サービス提供責任者や高待遇の職場への就職のチャンスが広がります。 介護福祉士を目指せる 介護業界で唯一の国家資格である介護福祉士ですが、2016年度より介護福祉士国家試験の実技試験が廃止され、その代わりに実務者研修の修了が受験要件として追加されました。 ただし、実務者研修の修了のみでは介護福祉士国家試験を受験することはできず、3年以上の実務経験が必要である点は留意しておきましょう。 サービス提供責任者で活躍できる 2019年4月より、訪問介護事業所において必須とされるサービス提供責任者になるためには、実務者研修の修了もしくは介護福祉士の資格が必要となりました。 よって介護職員初任者研修や旧ホームヘルパー2級の修了だけでは、サービス提供責任者のポジションに就くことができません。 実務者研修の修了は、介護業界でさらにキャリアアップするためには不可欠です。 高待遇で就職できる 実務者研修では、原則として医師や看護師以外には認められていなかった、たん吸引や経管栄養の基礎知識を学ぶことができます。 また、実務者研修を修了することで、介護におけるより実践的な知識と技術を習得しているという証明になります。 そのため、業務の幅が広がるだけではなく、無資格者や介護職員初任者研修の修了者と比較して高待遇で就職や転職ができるでしょう。 参考:三幸福祉カレッジ「介護福祉士実務者研修」 実務者研修を取得する方法 引用:厚生労働省「実務者研修の指定基準について」 介護福祉士実務者研修を取得するには、上記の表のように3つのパターンがありますが、多くの人が左記の実務経験ルートで資格取得を目指します。 実務経験ルートで資格取得を目指す場合、指定されたカリキュラムを受講して修了する必要があり、受講の時間は保有する資格によって異なります。 カリキュラム内容 出典:厚生労働省「届出の必要ない研修にかかる修了認定科目について」 実務者研修のカリキュラムは、基本的な介護の理論から実践的な技術までをバランスよく組み込まれています。具体的なカリキュラム例は、以下のような内容です。 社会福祉制度(介護保険等) 認知症の理解 医療の知識 障害の理解 介護技術 介護過程 たんの吸引、経管栄養 等 参考:厚生労働省「届出の必要ない研修にかかる修了認定科目について」 取得するまでの期間 実務者研修を取得するまでの期間は保有する資格によって異なり、無資格者の場合では450時間のカリキュラムを受講する必要があるため、約6カ月はかかります。 また、介護職員初任者研修の修了者の場合で320時間のカリキュラムを受講する必要があり、約2カ月はかかります。 さらに、実務者研修を修了後に介護福祉士国家試験を受験する人は、試験に申し込む際に実務者研修修了書もしくは修了見込み書を提出する必要があるため、スケジュールには注意しましょう。 実務者研修は介護職で働きながらでも受けられる 働いていない人でも実務者研修は受講できますが、介護職として働きながら実務者研修を受講することも可能です。 仕事と勉強の両立は大変な面も多くあります。 しかし、実務者研修を働きながら受講することで、介護福祉士国家試験の受験要件である3年以上の実務経験のクリアできるため、効率的に資格取得を考えている人にはおすすめです。 また、働きながら初任者研修を取得した後、実務者研修の取得を目指せば、実務者研修におけるカリキュラムが一部免除になり、さらに実務経験をクリアして実践的な技術も身に付けることにもつながります。 ただし、働きながら実務者研修を受講する際は、仕事での突発的なシフト変更なども加味して、振替制度があるスクールを選びましょう。 三幸福祉カレッジでは、仕事の都合はもちろんのこと、体調不良などで講座に参加できない場合でも、無料で授業の振替が可能ですので、働きながらでもスムーズに実務者研修を受講できます。 参考:三幸福祉カレッジ「介護福祉士実務者研修 講座の魅力・ポイント」 こちらの記事もおすすめ:介護職を目指す無資格・未経験の方必見!初任者研修のすすめ! まとめ 介護福祉士実務者研修を受けるには無資格者でも可能ですが、初任者研修を取得後に実務者研修を受講することで、カリキュラムの一部が免除されます。 また、 介護業界で唯一の国家資格である介護福祉士は、実務者研修の修了および3年以上の実務経験が必須です。 そのため、 介護職として働きながら実務者研修を目指した方が、実践的な介護技術を習得でき、かつ効率的に介護福祉士の資格も取得できます。

続きを見る >

MENU