-

2024.08.09

2024.08.09介護コラム

介護福祉士・社会福祉士などの国家資格のデジタル化スタート!スマホで申請手続きが可能に(2024年8月6日~)出典:デジタル庁 2024年8月6日から、介護福祉士や社会福祉士などの国家資格のデジタル化が開始されました。 マイナポータルを利用して、住所や氏名変更などの手続きがオンラインで済ませられるようになり、戸籍や住民票の写しの提出などが不要になります。現在は介護福祉士、社会福祉士、精神保健福祉士、公認心理士の4資格が対象ですが、今後は対象となる資格がさらに増えていきます。 参照:デジタル庁「国家資格のオンライン・デジタル化が始まります」 1.デジタル化によってできるようになること 以下の内容ができるようになります。 ■各種申請 ・各種申請書類のオンライン提出が可能 ・オンライン支払いが可能 ・マイナンバーの活用により住民票等の写しの提出を省略が可能 ・申請状況の確認が可能 ・マイナポータルからのお知らせを確認可能 ■資格の維持 ・婚姻や引っ越し等による氏名・住所等が変更された場合や死亡時に必要となる手続きの簡略が可能 ※資格ごとに取扱は異なります。 ■資格の活用 ・自身の保有する資格情報をマイナポータル上で参照可能 ・真正性の確保や偽証防止機能等を設けたうえで、資格情報を電子媒体の形式で出力、表示が可能 ・マイナポータルAPIの活用により外部システムへ資格情報の連携が可能 出典:デジタル庁ホームページ 2.手続き方法 ■利用可能な方 ・電子証明書が有効なマイナンバーカードをお持ちの方 ・オンライン化を開始した国家資格を有する方 ■マイナポータル利用の流れ 1.マイナポータルへログインする 2.「さがす」から「#国家資格」または「証明書」を押下する 3.「国家資格の登録・各種申請」から「資格を追加する」を押下し、登録する国家資格を選択し、その後の手続きは画面の案内に従って操作してください 具体的な手続き方法はこちら(デジタル庁ホームページ) 3.対象となる資格 2024年8月6日から介護福祉士をはじめとする4資格が対象となりましたが、今後、対象となる資格が増えていきます。 出典:デジタル庁ホームページ 2024年8月6日からデジタル化された資格 介護福祉士・社会福祉士・精神保健福祉士・公認心理士 2024年11月頃からデジタル化される資格 医師、歯科医師、看護師、保健師、助産師、理学療法士、作業療法士、視能訓練士、義肢装具士、臨床検査技師、臨床工学技士、診療放射線技師、衛生検査技師、死体解剖、医師臨床研修修了者、歯科医師臨床研修修了者、医師少数区域経験認定医、薬剤師、言語聴覚士、歯科衛生士、歯科技工士、救急救命士、管理栄養士、社会保険労務士、あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゅう師 2025年3月頃からデジタル化される資格 柔道整復師、保険医、保険薬剤師、国家戦略特別区域限定保育士、保育士、介護支援専門員、准看護師、栄養士、難病指定医(協力難病指定医)、小児慢性特定疾病指定医、税理士 2025年度以降にデジタル化される資格 小型船舶操縦士、行政書士、司法試験、司法試験予備試験、建築物環境衛生管理技術者、建築物調査員、建築設備等検査員、建築基準適合判定資格者、構造計算適合判定資格者、情報処理安全確保支援士、海技士、調理師、精神保健指定医、キャリアコンサルタント、給水装置工事主任技術者、専門調理師、技能士(131種)、労働安全衛生法による免許(20種)、技能講習修了証(69種)、登録販売者、全国通訳案内士、地域通訳案内士、職業訓練指導員、製菓衛生師、クリーニング師、受胎調節実地指導員、教員、一級建築士、二級建築士、木造建築士、マンション管理士、自動車整備士、海事代理士、衛生管理者、救命艇手、理容師、美容師、労働安全コンサルタント、労働衛生コンサルタント、作業環境測定士、特定社会保険労務士、年金数理人 まとめ 介護福祉士国家資格のデジタル化は、マイナポータルを利用したオンライン手続きが可能になったことが大きな特徴です。 これにより、資格登録や氏名・住所変更などの手続きがオンラインで完結し、住民票や戸籍謄本の写しなどの添付書類が不要となりました。また、手数料の支払いもオンラインで行えるようになります。 今後の対象資格については、利用開始時期などに変更が生まれる可能性もありますので、詳細はデジタル庁ホームページをご確認ください。

続きを見る > -

-介護福祉士国家試験の-試験概要・申込方法は-こちら≫.png) 2024.08.01

2024.08.01試験情報

第37回(2025年1月実施)介護福祉士国家試験の受験手続の方法や合格後の流れについて写真付きで解説第37回(2025年1月実施)介護福祉士国家試験の受験手続の方法について写真付きで解説 第37回(令和6年度)介護福祉士国家試験の試験概要が発表されました。初めて受験する方は何から準備すればいいかイメージが沸かない方も多いのではないでしょうか。 この記事では、介護福祉士国家試験について、試験の概要および「受験の手引」に沿った受験手続き方法をご紹介します。 1.第37回 介護福祉士国家試験 試験概要 第37回(令和6年度)の介護福祉士国家試験の概要(予定)は以下の通りです。 試験日 2025年(令和7年)1月26日(日曜日) 受験場所 筆記試験(35試験地) 北海道、青森県、岩手県、宮城県、秋田県、福島県、群馬県、埼玉県、千葉県、東京都、神奈川県、新潟県、石川県、長野県、岐阜県、静岡県、愛知県、京都府、大阪府、兵庫県、和歌山県、鳥取県、島根県、岡山県、広島県、香川県、愛媛県、高知県、福岡県、長崎県、熊本県、大分県、宮崎県、鹿児島県、沖縄県 実技試験(2試験地) 東京都、大阪府 「受験の手引」の取り寄せ開始時期 2023年 (令和5年)7月上旬〜9月4日(水曜日)23時59分59秒まで 試験センターのホームページは「こちら」 受験申込期間 2024年(令和6年)8月7日(水曜日)から9月6日(金曜日)まで ※ 初めて受験申し込みをする方、過去の試験で確定した証明書を提出していない方は、あらかじめ受験の申し込みに必要な書類「受験の手引」を取り寄せる必要があります。 合格発表日 2025年(令和6年)3月24日(月曜日) 引用:公益財団法人 社会福祉振興・試験センター「介護福祉士国家試験 試験概要」https://www.sssc.or.jp/kaigo/gaiyou.html 2.「受験の手引」の取り寄せから受験申し込みまでの流れ 介護福祉士国家試験の受験手引きの取り寄せから受験の申し込みまでの流れは以下の通りです。 STEP1:「受験の手引」を取り寄せる STEP2:必要な書類を取り寄せる STEP3:試験センターに提出する STEP1:「受験の手引」を取り寄せる (1)ホームページで請求する 7月上旬に請求窓口が開設され、9月6日(水曜日)23時59分59秒まで請求できます。 試験センターのホームページは「こちら」 遅くとも受験申込期間締め切り9日前の8月29日(木曜日)までに請求しましょう。 <注意事項> ・EPAルートで受験を申し込む場合は、EPA用の『受験の手引』を取り寄せる必要があります。 ・台風など何らかの影響により、お手元に届くのが遅れる可能性がありますので、早めに請求しましょう。 ・「受験の手引」は、ヤマト運輸の宅配便で7月中旬以降に順次発送されます。 ・発送は日本国内に限ります。 ・「受験の手引」は、1人につき1部のみ請求できます。 ※予備を請求することはできません。 (2)郵送はがきで請求する(ホームページで請求できない場合) 「受験の手引」は、インターネットもしくは郵送はがきで請求することが可能です。 8月25日(金曜日)以降に「はがき」を郵送する場合は、必ず速達で郵送してください。 ※「はがき」で請求する場合、試験センターにはがきが届くまでの日数を要するため、ホームページで請求するより、「受験の手引」がお手元に届くまでに日数がかかることをご承知の上で請求しましょう。 ※注意事項 ・1人の場合は、「1人分」と記入してください。 ・「郵便はがき」の場合は、7月上旬から請求してください。 ・「受験の手引」は、1人につき1部のみ請求できます。 ※予備を請求することはできません。 引用:公益財団法人 社会福祉振興・試験センター「介護福祉士国家試験 受験申込手続き」 https://www.sssc.or.jp/kaigo/tetsuzuki.html STEP2:必要な書類を揃える ※写真は第35回のもの 必要な書類は受験資格区分により異なるため、「受験の手引」がお手元に届き次第、自身が該当する必要書類を今一度確認しましょう。 以下、実務経験3年以上+実務者研修修了の受験資格をお持ちの「区分2」の方が必要な書類を紹介します。 ・受験申込書 ・受験手数料払込受領証貼付用紙 ※受験手数料(18,380円)は、「受験の手引」の中に同封されている受験手数料の払込用紙を使用して支払います。 受験申込受付期間内(8月7日(水曜日)~9月6日(金曜日))にコンビニエンスストア等(ゆうちょ銀行(郵便局)、金融機関は不可)で払い込んでください。 期間を過ぎてからの払い込みは受付されないので早めに準備しましょう。 支払い後に受け取る払込受領証の原本を、受験手数料払込受領証貼付用紙にのり付けます。(コピーは不可) なお、インターネットによる受験申し込みをする方は、『受験の手引』の払込用紙は使用できません。受験申し込み手続きの中で選択されたお支払い方法(クレジットカードまたはコンビニエンスストアでのお支払い)により払い込んでください。 ・受験用写真等確認票 ・実務経験(見込)証明書 ※実務経験(見込)証明書は、勤務している事業所に作成してもらう必要がありますので、締切期限を考慮して余裕を持って作成の依頼をしましょう。 ・実務者研修修了証明書または実務者研修修了見込証明書 実務者研修を修了した学校から郵送などで送られてきます。 国家試験の申込み期間内に実務者研修が修了しない方には、「実務者研修修了見込証明書」が届くので、受験申し込みにはこちらを使用しましょう。 ※その他、一部の方にも必要な書類 ・従事日数内訳証明書:同じ期間に複数の事業所などに勤務していた場合 ・証明書提出済申出書:過去の試験で受験票を受け取った場合 ・戸籍抄本または戸籍の個人事項証明書:結婚などにより受験申込書と上記書類の順書が異なる場合 STEP3:試験センターに提出する 必要書類が揃えたら、「受験の手引」に同封されている封筒に入れ、受験申込受付期間内(8月9日(水曜日)~9月8日(金曜日))に郵送しましょう。 ※郵送する際は、郵便局の窓口にて簡易書留として送付を依頼しましょう。 再受験者はインターネットで受験申込が可能 過去の試験で、受験票を受け取った方のうち、確定した証明書を提出した方(受験資格が確定している方)は、パソコンやスマートフォン、タブレットなどからインターネットによる受験申し込みが可能です。 インターネットで受験申し込みすると以下のメリットがあります。 ・「受験の手引」の請求をする必要がない ・受験申し込みなどの郵送料がかからない ・顔写真をプリントする必要がない ・受験手数料の支払いには、クレジットカードもしくはコンビニエンスストア決済による選択が可能 ・受験の申し込みが完了した後の住所や氏名の変更が簡単 ※なお、過去の試験の「試験回」「受験番号」が分からない方や、インターネットによる受験申し込みが可能か分からない方は、7月以降早めに(遅くとも8月31日までに)試験センターに問い合わせましょう。 社会福祉振興・試験センター 試験室 電話番号:03-3486-7521 受付時間:9時30分~17時00分(土曜・日曜・祝日を除く) 引用:公益財団法人 社会福祉振興・試験センター「介護福祉士国家試験 過去に試験の受験申し込みをしたことがある方」https://www.sssc.or.jp/kaigo/tetsuzuki_03.html 3. 介護福祉士国家試験に合格した後の流れ 介護福祉士国家試験に合格した後は、まず「介護福祉士登録申請」が必要です。申請を行わなければ登録証が手元に届かないので忘れずに行いましょう。 STEP1:必要書類を簡易書留で提出する ・登録申請書 ・登録免許税「収入印紙」の原本※登録証明書に貼り付けること(登録免許税9,000円) ・貼付用紙 ・登録手数料「振替払込受付証明書(お客さま用)の原本※貼付用紙に貼り付けること(登録手数料3,320円) ・下記いずれかの書類1通 戸籍の個人事項証明書の原本 戸籍抄本の原本 本籍地が記載された住民票の原本 STEP2:試験センターで受理 試験センターで受理後に審査が行われ、登録簿へ登録されます。 STEP3:登録証の交付 提出された書類に不備がないことが確認されたら、1カ月程度で登録証が発送されます。 なお、1カ月以上経過しても登録証が届かない場合は、試験センターへ送付した際の簡易書留郵便物受領書を用意した上で、試験センターへ電話で問い合わせしましょう。 【まとめ】 第36回(令和5年度)介護福祉士国家試験について、手引に沿った受験申込手続き方法をご紹介しました。 「受験の手引」を取り寄せしてから受験の申込期限までは、あまり時間がありません。 特に、仕事をしながら介護福祉士国家試験を受験する方は、日々の慌しさで申込期限を忘れてしまうことがないように注意しましょう。 受験予定の方は、第36回の試験について解説した動画がありますので、ぜひ試験の傾向や勉強の参考にしてください。

続きを見る > -

2024.07.31

2024.07.31お役立ち情報

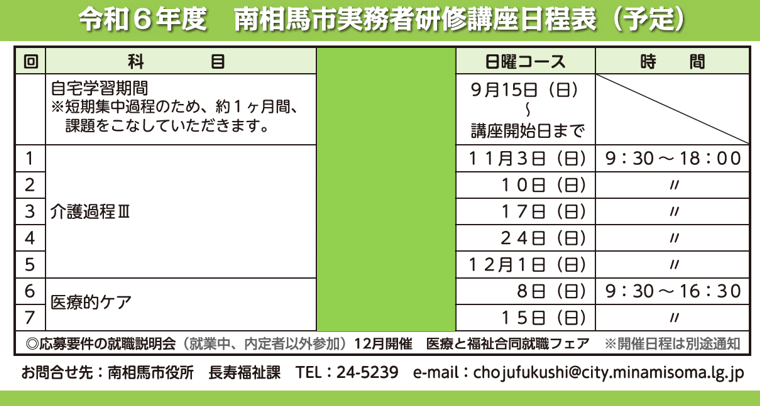

仙台校【9/11申込〆切/無料】南相馬市:介護福祉士実務者研修講座のご案内南相馬市内施設で介護職員として働いている又は、従事予定の南相馬市にお住いの皆様(初任者研修又は旧ホームヘルパー2級以上の資格を取得済みの方) 【無料】介護福祉士実務者研修のご案内です 【対象】 ・南相馬市に住民票がある16~65歳の方 ・南相馬市内の介護・障がい福祉施設などで働く意思がある方、または現在働いている方 ・南相馬市主催の就職説明会に参加し、就業状況調査などにも必ず回答できる方 ・新型コロナウイルス感染症の影響などで講座を中止・延期する場合、その決定に同意できる方 ・介護職員初任者研修修了または旧ホームヘルパー2級以上(申請時、資格証の提示をお願いします。) 【受講料】無料 【日曜クラス・通学日程】 ※申込締切:9/11(水)17:45 【会場】特別養護老人ホーム梅の香(小高区小高字金谷前81番地) ※通学前に自宅学習がございます 【お申込み詳細は、下記の南相馬市HPから】 https://forms.office.com/r/ZLYpBf9TYV 【申込・問合わせ先】 〒975-8686 南相馬市原町区本町二丁目27 南相馬市役所長寿福祉課長寿福祉係 (ご持参の場合は東庁舎1階の③窓口へ) 電話 :0244-24-5239 ファクス:0244-24-5740 【講座についての問合わせ先】 電話番号:0570-015-350 〈対応時間〉午前8時50分から午後6時まで(土・日・祝日・年末年始を除く) 担当:(株)日本教育クリエイト 三幸福祉カレッジ 佐藤みのり

続きを見る > -

2024.07.28

2024.07.28介護コラム

介護職員初任者研修の試験内容|難易度とスクール選びのポイントも介護職員初任者研修の試験内容|難易度とスクール選びのポイントも 介護業界で働くことを考えている人や現在無資格で介護職に従事している人が最初に取得を目指す資格が介護職員初任者研修(以下、初任者研修)です。 初任者研修では、130時間のカリキュラムを修了後、1時間程度の筆記試験に合格する必要があります。 スムーズに試験を合格するためにはスクール選びがとても重要です。 そこで今回は、初任者研修の試験内容について、試験の難易度やスクール選びのポイントなどを交え解説します。 1.そもそも初任者研修とは? 初任者研修とは、在宅や施設を問わず介護職として必要な基本的な知識と技術を習得する資格です。初任者研修を取得することで、正社員やパートなど多様な働き方が可能になります。 最近では、家族の介護を目的に初任者研修を取得する人も増えています。 また、初任者研修を取得することで、全国どこでも就職や転職がしやすくなります。 2013年4月1日の介護保険法施行規則改正によりヘルパー2級が廃止され、新たに導入された初任者研修は、それまで複雑だった上位資格へのキャリアパスを明確にしました。 現在では、介護関連の入門資格として初任者研修を取得し、その後は実務経験を積みながら実務者研修や介護関連で唯一の国家資格である介護福祉士を目指す人がとても多いです。 参考:三幸福祉カレッジ 初任者研修とは https://www.sanko-fukushi.com/course/shoninsha/ ①初任者研修の取得方法 まず、初任者研修を取得するには、厚生労働省の指針に基づく所定のカリキュラムを受講し、修了試験に合格する必要があります。 そして、初任者研修の取得方法には、「通学ルート」と「通信&通学ルート」の2つが存在します。 出典:厚生労働省「介護員養成研修の取扱細則について」https://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-12300000-Roukenkyoku/kaigoinnyouseikennsyuu.pdf ●通学ルート 通学ルートでは、初任者研修のカリキュラムである130時間の全てをスクールに通って学習します。 通信による学習はなく、授業は全てスクールで行われます。 通学コースのメリットは、グループワークやディスカッションの機会が多く、通信コースよりも深く学べる点です。 一方でデメリットは、すべてのカリキュラムをスクーリングで学ぶため、修了までに時間を要する点です。 ●通信&通学ルート 通信&通学ルートでは、初任者研修のカリキュラムの一部を自宅で学ぶ方法です。 全130時間のうち40.5時間までを通信で学習し、残りの89.5時間、日数にして15日間程度をスクーリング(実技演習)で学びます。 通信&通学ルートのメリットは、自宅で学習できる時間があるため、自分のペースで進めやすい点です。 一方でデメリットは、自宅で一人学習を進めなければならず、疑問や不明な点があった際に自分で調べて答えを見つける必要がある点です。 2.初任者研修修了試験の内容 初任者研修における修了試験はスクールごとに行われ、実施日時や出題内容は異なります。 試験時間は約1時間で、100点満点中70点以上で合格ですが、不合格の場合も合格するまで追試が受けられます。 ①試験範囲 初任者研修の修了試験の範囲は、以下のカリキュラム全10科目の中から出題されます。問題数は最低32問(各科目から1問以上)と決められています。1.職務の理解 ・多様なサービスの理解 2.介護における尊厳の保持・自立支援 ・人権と尊厳の保持 3.介護の基本 4.介護・福祉サービスの理解と医療との連携 5.介護におけるコミュニケーション技術 6.老化の理解 7.認知症の理解 8.障害の理解 9.こころとからだのしくみと生活支援技術 10.振り返り 参考:厚生労働省「介護員養成研修の取扱細則について」https://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-12300000-Roukenkyoku/kaigoinnyouseikennsyuu.pdf ②出題形式 初任者研修修了試験の出題形式はスクールによって異なりますが、「選択式のみ」と「選択式+記述式」の両方があります。 試験時間は通常1時間で、分からない問題は後回しにし、分かる問題から取り組むと良いでしょう。 記述式の問題は要点を押さえて簡潔に書くなど、時間配分を意識することが大切です。 3.初任者研修修了試験の合格ラインと難易度 初任者研修の修了試験は、介護知識の理解度や習得度を測るための試験であるため、難易度はそれほど高くなく、合格率はほぼ100%と言われています。 しかし、講義の欠席にはシビアであり、欠席回数が多ければ修了試験自体が受けられなくなる可能性もあるため注意が必要です。やむを得ず欠席する場合は、スクールで行っている振替受講を利用するのが良いでしょう。 万が一不合格になってしまった場合は? 万が一、初任者研修に不合格になってしまっても、多くのスクールでは追試や再試験制度を実施しているため、あまり心配はいりません。しかし、スクールによっては追試や再試験制度を設けていなかったり上限回数を設けていたりケースもあるため、スクールへ事前に確認する必要があります。 4.初任者研修修了試験の勉強方法 初任者研修の修了試験に向けて、当日に余裕を持って試験へ臨めるよう、試験当日までの勉強方法と試験中の心構えについて紹介します。 試験前 講義中に講師からチェックしておくように言われたポイントやテキストの太字部分などを重点的に復習することがコツです。 また、提出したレポートや課題をしっかりと復習しておくことも大切です。 もし、テキストや講義で分からない点があれば講師に質問をして確実に理解するようにしましょう。 試験当日 試験当日は、これまでの勉強してきたことを信じてリラックスして臨みましょう。 試験時間は1時間程度で、すべての問題を解くよう心がけます。選択式問題では、明らかな誤答を除外し選択肢を減らすと効果的です。分からない問題は飛ばして後で解くようにすると時間にも余裕が生まれます。 解答欄の間違いに注意しながら、分かる問題から解いていきます。 試験後は合否の通知を待つのみです。 5.一発合格を目指すにあたって重要となるスクールの選び方・ポイント 初任者研修の修了試験にスムーズな合格を目指すには、スクール選びが非常に重要なカギです。 スクールを選ぶ際は、以下の3つのポイントを押さえておきましょう。 ①通いやすい場所にあるか まずはスクールが通いやすい場所であることが重要です。 仕事帰りに受講する人は職場の近く、仕事が休みの土日に受講する人は自宅近くにあるスクールを選びます。 なじみのない場所は避け、知っている場所で選ぶと、通いやすく勉強が継続しやすいです。 ②無料で振替受講できるか 修了試験を受けるには、初任者研修の全てのカリキュラムを修了する必要があります。 しかし、急な仕事や体調不良により休むことがあるため、無料で振替受講ができるスクールを選ぶこともポイントです。振替受講の条件はスクールによって異なるため、事前にチェックしましょう。 また、都道府県によって振替回数や時間数にルールを設けていることがあるので頭に入れておきましょう。 ③追試・再試験を何度でも無料で受けられるか 初任者研修の修了試験は合格率がほぼ100%ですが、不合格になることもあります。 急な仕事や体調不良により休む際の無料で振替受講できることと同様に、追試や再試験も何度でも無料で受けることができるスクールを選ぶことをおすすめします。 この場合も、追試や再試験が無料なのか、上限回数がないのかはスクールによって異なるため、事前に確認しておきましょう。 6.まとめ 今回は、初任者研修の試験内容について、試験の難易度やスクール選びのポイントなどを交え解説しました。 初任者研修における修了試験はスクールごとに行われ、実施日時や出題内容は異なります。試験時間は約1時間で、100点満点中70点以上で合格です。 初任者研修の修了試験にスムーズな合格を目指すには、スクール選びが非常に重要なカギで、通いやすい場所にあるのか、無料で振替受講できるのか、追試や再試験を何度でも無料で受けられるのかといったポイントを押さえておきましょう。 介護系資格の学校である三幸福祉カレッジは、 初任者研修を無料で取得できる就職応援制度をはじめ、専任のキャリアアドバイザーが就職活動をサポートしてくれる、研修修了後1年間は無料で実技の授業を復習できるなど、充実した体制を整えていますので、気軽にお問い合わせくださいね。

続きを見る > -

_w1200-h628_2407版.jpg) 2024.07.25

2024.07.25お得情報

【8/1(金)スタート】受講料20%OFFキャンペーン 実務者研修三幸福祉カレッジでは、介護の資格取得にチャレンジする方を応援するため、受講料20%OFFのキャンペーンを実施します。2024年度(2025年1月)の介護福祉士国家試験を受験予定の方は、ラストチャンスです。この機会にぜひお申し込みください。 ≪キャンペーン概要≫ ■受講料:20%OFF 【保持資格別受講料】 ・初任者研修・ホームヘルパー2級保持者 99,700円(税込109,670円)→ 20%OFF価格 79,760円(税込87,736円) ・免除資格なし 129,700円(税込142,670円)→ 20%OFF価格 103,760円(税込114,136円) ■キャンペーン期間:8月1日(木)~8月30日(金) ※キャンペーン価格は8/1(木)から適用されます。 💡三幸福祉カレッジが選ばれる3つのポイント💡 ポイント①教室がたくさんあるから自宅や職場の近くで通いやすい 北海道から沖縄まで全国450教室以上で実務者研修を開講しています。 実務者研修を受講される方は介護現場でお勤めの方が大半のため、働きながら通っていただきやすいよう、教室がない地域でも、「一人でも多くの方が受講し、介護福祉士を目指してほしい」という想いで、地域の介護事業所や貸会議室をお借りし開講しています。 ポイント②クラスがたくさんあって通学日が選びやすい 「早めの日程で受講したい」、「休みの日に受講したい」、「この曜日に受講したい」など、希望に合わせて選ぶことができるよう、たくさんのクラスをご用意しています。年間1900クラス※を開催しており、希望のクラスを選ぶことができます。 急な体調不良などでも無料で何度でも振替ができます。 ※2022年度 ポイント③通学はわずか7日 通学はわずか7日。「働きながら通い」やすいを追求したオリジナルのカリキュラムです。休みがとりづらい方も通学しやすいとご好評をいただいています。 💡受講生の声💡 ▼実務者研修 修了生 北村あゆみさん より深く介護の仕事に関わりたい、そのためにステップアップしようと思い、実務者研修を受講しました。講座では、介護の基本を思い出しながら”利用者様主体の介護”を実践する考え方や技術を学びました。利用者様一人ひとりの出来る範囲に合わせた介護の仕方を考えるようになったことで、利用者様との関わり方も変わりました。 ※キャンペーン価格は8/1(木)から適用されます。 三幸福祉カレッジ

続きを見る > -

2024.07.22

2024.07.22その他

東京校2024年度 夏季休業のお知らせ三幸福祉カレッジ東京校です。 夏季休業のお知らせです。 ▼夏季休業期間 8月12日(月)~8月16日(金) ※その他土日祝は休業日 誠に勝手ながら、上記期間を夏季休業期間とさせて頂きます。 夏季休業期間はフリーダイヤルやメール、LINEでのお問い合わせや受付、 資料の発送等ができかねますので、何卒ご了承ください。 尚、HPからの資料請求、お申込みの受付は随時承っております。 ※発送等の対応は17日以降となります。 皆様にはご不便をおかけいたしますが、 何卒ご理解の程お願い申し上げます。 三幸福祉カレッジ 東京校

続きを見る > -

2024.07.19

2024.07.19介護コラム

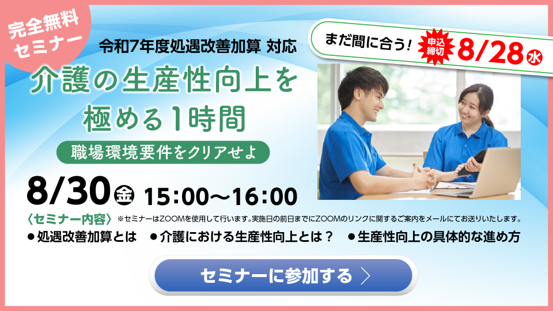

【処遇改善加算】介護の生産性向上を極める1時間~職場環境要因をクリアせよ~2024(令和6)年度に改定された介護職員等処遇改善加算。 対応したいけど、そももそ何が変わったのか、事業所内では何を対応しないといけないのか、わからないと不安に思っている方も多いのではないでしょうか。 三幸福祉カレッジでは、そのようなご不安の解消をお手伝いするため、無料のセミナーを実施します。 完全無料ですので、お気軽にご参加ください。 セミナー概要 開催日時:8/30(金)15:00~16:00 (8/27(水)申込締切) 開催方法:オンライン ※お申し込み後に当日のZoomURLをご案内します。 <セミナー内容> 1.処遇改善加算とは 2.介護における生産性向上とは? 3.生産性向上の具体的な進め方 【2024(令和6)年度改定】処遇改善加算とは? 処遇改善加算は、介護職の安定的な処遇改善を目的として、賃金改善や職場環境の整備のために必要なお金を国から事業所へ支給する制度のことです。 2024(令和6)年度の改定で、 これまでの「処遇改善加算」「特定処遇改善加算」「ベースアップ等支援加算」が一本化され、新たな「処遇改善加算(福祉・介護職員等処遇改善加算)」になりました。 仕組み自体がシンプルになったことで、事務負担が軽減されるだけではなく、2024(令和6)年度は、「年度内の対応の誓約」で届出ができる要件など経過措置も設けられています。 この 新たな処遇改善加算の要件は「月額賃金改善要件」「キャリアパス要件」「職場環境等要件」の3種類があります。必要な要件は算定する処遇改善加算の区分により異なります。 参考: 厚生労働省 福祉・介護職員の処遇改善 三幸福祉カレッジ 処遇改善加算Ⅰ・Ⅱの取得に向けた生産性向上研修&加算取得サポートプログラム 処遇改善加算の要件がどう変わったのか? 今回の改定で新加算Ⅰ~Ⅳが設定されました。新加算Ⅰ~Ⅳへ移行するための要件の一つに、6区分からなる 「職場環境等要件」があります。 今回の改定で、各区分ごとに定められている具体的内容が従来より細分化され、より詳細な条件が設定されるようになりました。 「職場環境等要件」の中でも「生産性向上のための取組」については、定められている⑰~㉔の具体的内容のうち、3つ以上かつ⑰⑱を満たすことが取得条件となります。 処遇改善加算の職場環境等要件 介護職員等処遇改善加算Ⅲ・Ⅳ 以下の区分ごとにそれぞれ1つ以上(生産性向上は2つ以上)取り組んでいる 介護職員等処遇改善加算Ⅰ・Ⅱ 以下の 区分ごとにそれぞれ2つ以上(生産性向上は3つ以上のうち⑰又は⑱は必須) 取り組んでいる 参考:厚生労働省 介護保険最新情報 三幸福祉カレッジ 処遇改善加算Ⅰ・Ⅱの取得に向けた生産性向上研修&加算取得サポートプログラム まとめ 今回の改定では、介護・福祉の現場で働く職員の処遇をより改善するためだけではなく、複雑だった制度を整備し事業所側の負担も軽減されました。 今回のセミナーでは、この処遇改善加算改定の全体像と、職場環境要件を満たすための条件や取り組みについて詳しく解説しますので、新しい処遇改善加算について詳しく知りたい方は、お気軽にご参加ください。

続きを見る > -

2024.07.19

2024.07.19その他

夏季休業のお知らせ時下益々ご清祥の事とお慶び申し上げます。 日頃より格別のご愛顧を賜り、厚く御礼申し上げます。 誠に勝手ながら、以下の期間中を夏季休業期間とさせて頂きます。 お手数をおかけしますが、あらかじめご了承くださいませ。 【夏季休業期間】 8月12日(月)~8月16日(金) ※お申込み・資料請求はホームページにて24時間受付けております。 【講座についてご不明な点がある方へ】 当校では初任者研修・実務者研修・介護福祉士国家試験受験対策講座・ケアマネジャー受験対策講座についての説明会動画を配信しております。 講座についてご不明な点がございましたら、ぜひ動画をご覧ください。 ▼初任者研修無料説明会動画配信はこちら ▼実務者研修無料説明会動画配信はこちら ▼介護福祉士受験対策講座無料セミナー動画配信はこちら ▼ケアマネジャー受験対策講座無料オンライン講習会動画配信はこちら ご不明な点が解決しない場合はこちらもご覧ください。 【よくあるご質問】 https://www.sanko-fukushi.com/faq/ 何卒ご理解いただけますよう宜しくお願い申し上げます。 三幸福祉カレッジ

続きを見る > -

2024.07.16

2024.07.16お得情報

【ケアマネジャー受験対策講座】通信コース受講料20%OFFキャンペーンこんにちは、三幸福祉カレッジです。第27回(2024年度)介護支援専門員実務研修受講試験を受験される方にお得なキャンペーンのご案内です🌸 「範囲が広くて何から勉強したら良いか分からない」 「今の勉強方法で合格できるか自信がない」 そんなお悩みをお持ちの方に、合格に近づくケアマネジャー受験対策講座のオススメコースを20%OFFの割引価格でご紹介します! ケアマネジャー受験対策講座 通信コース受講料20%OFFキャンペーン 対象コース: Web学習コース・筆記通信コース 期間: 2024/7/16(火)~9/25(水) 受講料: Web学習コース:25,000円(税込27,500円) ➡ 20,000円(税込22,000円) 筆記通信コース :33,000円(税込36,300円) ➡ 26,400円(税込29,040円) 教材選びに迷っているあなたは 問題的中率87.7%の三幸福祉カレッジの教材がおすすめ! 教材のポイント:メインテキストとオリジナル教材を併用することで学習効果を高める ▼メインテキスト 例年本試験は原則「介護支援専門員基本テキスト」から出題されるため、本番の試験で実際に出題される内容・文言で構成されるテキストをメインテキストとして使い、学習効果を高めます。 ▼オリジナル教材 毎年の出題傾向を徹底分析し作成した、問題的中率87.7%(※)のオリジナル教材でムダのない学習ができます(※2023年度当校実績) Web学習コース・筆記通信コース、どちらも同じ教材を使うので、ご自身の学習スタイルに合ったコースをお選びいただけます。 この機会にぜひ、ご検討ください。

続きを見る > -

2024.07.04

2024.07.04お役立ち情報

仙台校【取寄せ開始!】第37回介護福祉士国家試験「受験の手引き」請求窓口開設お客様各位 6/28~第37回(令和6年度)介護福祉士国家試験の受験の手引き請求窓口が、 社会福祉振興・試験センターホームページに開設されました。 ■「受験の手引き」請求窓口はこちら https://www.sssc.or.jp/kaigo/tetsuzuki.html ※今年から「障害のある方等の受験上の配慮申請について」というご案内も追加されております。 条件に該当し、希望する方については申請が必要となりますのでHPよりご確認ください。 ▶実務者研修のお申込みがまだの方はこちら ■EPA介護福祉士候補者(インドネシア人、フィリピン人及びベトナム人)については、 請求窓口が異なります。 ▼EPAルート専用の「受験の手引き」請求窓口はこちら https://www.sssc.or.jp/kaigo/shikaku/k_06.html 【ご注意ください】 『受験の手引』は、請求してからお手元に届くまでに数日間かかります。 また、願書の受付期間は 2024年8月7日(水)から 2024年9月6日(金)までとなります。 願書受付期間に間に合うように、『受験の手引き』は8月中旬頃までに請求していただく事をお勧めいたします。 ※願書受付期間を逃してしまうと受験が出来なくなってしまいますので、十分ご注意ください。 試験日や合格発表日は下記よりご確認いただけます。 願書受付期間を逃してしまうと受験が出来なくなってしまいますので、十分にご注意ください。 また、介護福祉士国家試験の受験には、 2025年3月31日までに「実務者研修を修了」する必要があります。 まだ実務者研修のお申込みがお済みでない方は、お申込みをお急ぎください。 ▼各県実務者研修開催エリアはこちら 【青森県】 青森市・八戸市河原木・弘前市下白銀町・むつ市 【秋田県】 秋田市・大館市東台・横手市十文字町 【岩手県】 盛岡市・盛岡市三本柳・北上市北鬼柳・二戸市仁左平・大船渡市・八幡平市・宮古市西ヶ丘・ 平泉町・一関市萩荘・奥州市 【山形県】 山形市・天童市・上山市・鶴岡市茅原町 【宮城県】 仙台駅前・仙台市太白区・仙台市泉区・富谷市・東松島市・石巻市・ 登米市・大崎市古川・名取市増田・大河原 【福島県】 郡山市・二本松市・福島市上鳥渡・いわき市鹿島・いわき市錦町・伊達市・喜多方市・会津若松市・西郷村熊倉 【栃木県】 宇都宮市・小山市・大田原市・那須烏山市 ▼教室一覧はこちら https://www2.sanko-fukushi.com/classroom/?_gl=1 《第37回(令和6年度)介護福祉士国家試験 試験概要(予定)》 1 試験日(筆記試験) 令和7年1月26日(日曜日) 2 受験申込書の受付(提出)期間 令和6年8月7日(水曜日)から9月6日(金曜日)(消印有効)まで 3 合格発表 令和7年3月24日(月曜日) ▼詳細は社会福祉振興・試験センターホームページ「試験概要」よりご確認ください。 https://www.sssc.or.jp/kaigo/gaiyou.html 三幸福祉カレッジ 0570-015-350 (平日8:50~18:00) カテゴリー お役立ち情報 試験情報 お得情報 その他

続きを見る >

MENU