-

2024.10.03

2024.10.03介護コラム

初任者研修の最短取得期間|取得方法・費用・スクール選びのポイント初任者研修の最短取得期間|取得方法・費用・スクール選びのポイント 初任者研修は、介護の仕事に欠かせない基礎的な資格です。 最短取得期間は約 1 カ月であるものの、受講コースによって異なります。 今回は、初任者研修の最短取得期間について、取得方法や費用、スクール選びのポイントを交えて詳しく解説します。 1.初任者研修のカリキュラムと最短取得期間 初任者研修とは、「介護職員初任者研修」のことで、介護の基礎から応用までを学べる、介護職としてのスタート資格です。 この資格は、旧ホームヘルパー2 級の後継資格で、全国どこでも介護職として就職や転職が可能です。 また、介護職を希望する人だけでなく、サービス業に従事する人や家族介護を行う人にも役立つ研修内容となっています。 介護の基本スキルを身につけたい人におすすめの資格です。 初任者研修のカリキュラム 初任者研修のカリキュラムは10科目あり、合計 130 時間の学習が必要です。 学習方法は、「通学+通信ルート」と「通学ルート」の2パターンがあり、「通学+通信ルート」では、130 時間のうち 40.5 時間を自宅学習で進め、それ以外を通学で学習します。 どのスクールでも学ぶ内容の大枠は共通していますが、受講期間は各スクールが設定しているクラスの日程によって異なってきます。 【初任者研修カリキュラム(学習時間:130時間)】 (1)職務の理解 (2)介護における尊厳の保持・自立支援 (3)介護の基本 (4)介護・福祉サービスの理解と医療との連携 (5)介護におけるコミュニケーション技術 (6)老化の理解 (7)認知症の理解 (8)障害の理解 (9)こころとからだのしくみと生活支援技術 (10)振り返り 引 用 : 厚 生 労 働 省 「 介 護 員 養 成 研 修 の 取 扱 細 則 に つ い て 」 2.初任者研修における 2 つの取得ルート 初任者研修には、取得方法として「通学ルート」と「通学+通信ルート」の 2 つがあります。 どちらも介護の基礎をしっかり学べますが、それぞれに異なるメリットがあります。以下で詳しく見ていきましょう。 ①通学講習 通学ルートでは、教室での授業が主な学習方法です。 全ての講義が通学で行われるため、自宅での学習が苦手な人や、できる限り最短で取得したい人に向いています。 ②通信講座(自宅学習+スクーリング) 多くのスクールは、この通信講座(自宅学習+スクーリング)で開講しています。通信講座では、カリキュラムの一部は自宅で学習し、残りを通学で学習するため、通学日数を必要最低限に抑えることができます。そのため、仕事と両立して学びたい人、短期間で資格を種痘したい人に向いています。 15~16 回の授業があり、最後は修了試験が行われます。 都道府県によりカリキュラムは異なる部分がありますが、大枠は同じカリキュラムにて実施されています。 参考:三幸福祉カレッジ「介護職員初任者研修」 3.初任者研修の平均取得期間(通信講座) 初任者研修を取得できるスクールでは、通学する日数に応じて複数のコースが用意されています。 例えば、週 1 回の通学なら約4カ月、週 2~3 回なら約 2~3 カ月、週4日なら約 1~2 カ月で修了できることが多いです。 仕事や家庭の都合に合わせてコースを選ぶことができ、忙しい人には週 1 回のペース、早く資格を取りたい人には短期集中型のコースが人気です。 ●週 1 日コース 約4カ月程度の期間で取得できます。 働きながら自分のペースでゆっくりと取得したい人におすすめです。 ●週 2~3 日コース 約 2~3 カ月程度の期間で取得できます。 比較的短期間で集中して学びたい人に適しています。 ●週 4 日コース 約1月程度の期間で取得できます。 短期間で集中的に取得したい人に最適です。 4.初任者研修を取得する4つのメリット 初任者研修は介護のファーストステップの資格であるため、取得することで、介護業界でのキャリアが大きく広がります。 仕事の幅が広がり、収入アップにもつながるほか、就職や転職の際に有利になることが期待できます。 さらに、 介護の唯一の国家資格である介護福祉士を目指すための第一歩としても重要です。 それでは、具体的なメリットを順に見ていきましょう。 メリット1.携われる仕事の幅が広がる 無資格者は、利用者様の身体介護が一人では行えないため、仕事の幅が制限されてしまいます。初任者研修を取得することで、無資格者が一人ではできない訪問介護や身体介護ができるようになります。 初任者研修を取得することで、活躍の場と実務経験を積む機会が増え、上位資格取得やより良い条件での転職にもつながります。 メリット2.収入アップにつながる 介護職の給与は、資格の有無によって大きく異なります。 これはパートやアルバイトにも当てはまることで、資格を取得することで携われる仕事の幅が広がり、基本給のアップが期待できるほか、資格手当が支給される場合もあります。 厚生労働省の資料によると、無資格者と初任者研修取得者では、平均月給に約 30,000 円の差があり、年間で約 360,000 円の収入アップが見込まれ、給与面でも大きなメリットを享受できます。 【平均月給】 無資格者 270,530 円 初任者研修取得者 302,910 円 出典:厚生労働省「令和4年度介護従事者処遇状況等調査結果の概要 P18」 メリット3.介護業界における就職・転職活動が有利となる 初任者研修は履歴書の免許・資格欄に記載できる公的資格で、就職や転職活動において大きなアドバンテージです。 無資格の求人でも、即戦力とされる有資格者の採用が優先されるため、資格を持っていることで選べる求人が増え、採用されやすくなります。 面接の際には、初任者研修の取得により介護の仕事に対する理解と熱意を示すことができ、前向きな姿勢が好意的に受け止められやすくなります。 さらに、研修を受講中であっても履歴書に記載することで、介護職への意欲をアピールできるため、採用において有利になるでしょう。 メリット4.介護福祉士資格取得の第一歩となる 初任者研修は、介護業界でのキャリアアップを目指す際の第一歩となる重要な資格です。 「介護福祉士実務者研修(実務者研修)」や「介護福祉士」、さらには「ケアマネジャー」といった上位資格への道を開く基盤となります。 介護系資格において唯一の国家資格である介護福祉士を取得するためには、実務者研修の受講が必須ですが、初任者研修を修了しておくことで、実務者研修の一部カリキュラムが免除されるため、段階的なスキルアップを図りたい人には大きなメリットです。 5.初任者研修の受講・取得にかかる費用 初任者研修の取得費用は約 30,000~100,000 円と幅があります。 費用には、テキスト代やスクーリングの受講料が含まれるスクールがほとんどです。また、一部のスクールでは無料で資格が取得できる場合もあります。 具体的な費用はスクールによって大きく異なり、他資格とのセット割引や紹介制度、期間限定のキャンペーンなどで変動します。 費用をできるだけ抑えたい場合は、複数のスクールの資料を取り寄せて比較検討することをおすすめします。 6.【初任者研修】自分に合ったスクール選びの5つのポイント 初任者研修を受講する際には、自分に最適なスクールを選ぶことが大切です。 通いやすい立地、自分に合ったコースの選択肢、充実したサポート内容、受講費用の抑制、そして実績の豊富さが選び方のポイントです。 これらの要素を考慮することで、効率的に研修を受けることができます。 ポイント1.通いやすい立地にあるか 初任者研修を受講する際、通いやすい立地は重要なポイントです。 通信を併用する講座でも最低 15 日程度の通学が必要であり、週 3~4 回のスクーリングが求められます。 無理なく通い続けられるかどうかを選択の基準にしましょう。 駅近や駐車場があるスクールなど、ご自身の通学スタイルに合った立地を選ぶことが、授業に集中するために重要です。 ポイント2.自分に合った受講日程を選択できるか 初任者研修を効率的に進めるためには、自分に合った受講日程を選ぶことが重要です。 短期間での取得を目指すと学習時間が増え、通学や自宅学習が負担になる可能性があります。 働きながら資格取得を目指す場合は、土日コース、早く資格を取得したいなら短期コースなど、自分のライフスタイルに合わせたスケジュールを提供するスクールを選びましょう。 無理なく学習を続けるためには、事前にスケジュールを確認し、自分に最適なプランを選ぶことが大切です。 ポイント3.サポート内容が充実しているか 初任者研修をスムーズに修了するためには、スクールのサポート体制が重要です。 学習内容自体は多くのスクールで似かよっていますが、各スクールの特徴やフォロー体制には違いがあります。 例えば、就職サポートが充実しているスクールでは、転職活動のサポートも受けられるのでおすすめです。 事前にサポート内容を確認し、自分に合ったスクールを選ぶことが大切です。 ポイント4.受講費用を抑えられるか 初任者研修の費用はおおよそ 30,000 円~100,000 円で、スクールによって異なります。費用の違いは立地やサポート内容によるものです。 受講費用を抑えられるスクールを選ぶ際には、振替や就業支援などのサポートが不足していないかも確認しましょう。 また、受講費用を抑えるためには、割引やキャッシュバック制度を利用するのも一つの手です。 さらに、ハローワークや自治体の資格取得支援、職場の福利厚生を活用することで、受講料の負担を軽減できる可能性もあります。 ポイント5.実績が豊富か 初任者研修を受講する際には、スクールの実績も重要なポイントです。 経験豊富なスクールは、過去に多くの受講生をサポートしており、質の高い教育が期待できます。 また、豊富な実績があるスクールは、就職実績や卒業生の評価が高い場合が多く、安心して学ぶことができます。 実績の確認は、卒業生の声や就職先の情報をチェックすることで、スクール選びに役立ちます。 7.初任者研修の「取得期間」に関するよくある質問(Q&A) 初任者研修を受講する際、取得期間についての疑問が多く寄せられます。 最短で取得する方法や、他の研修との比較、最長でどれくらいかかるのかを理解することは大切です。 ここでは、初任者研修の取得期間について詳しく解説します。 Q1:最短 15 日間で取得できるって本当? 初任者研修のスクーリングは 15~16 回程度の通学で取得可能です。 しかし、実際には多くのスクールが週 4 回のコースを提供しており、最短の取得期間は 1 カ月程度を見込んでおくのが現実的です。 Q2:初任者研修と実務者研修の取得期間はどちらが短い? 初任者研修は最短で 1 カ月程度で取得できますが、実務者研修の取得期間は保有資格や受講コースによって異なります。 実務者研修は、無資格者の場合、最短でも 6 カ月程度の受講が必要で、全体的に見ると初任者研修の方が短期間で取得可能です。 (内部リンク:「実務者研修 期間(最短)」) Q3:初任者研修の最長期間は? 初任者研修の最短取得期間は約 1 カ月ですが、最長での取得期間は原則として 8 カ月です。 多くのスクールでは受講日程の変更は可能ですが、8か月以内ですべての授業を受講し、修了試験に合格する必要があります。 8.まとめ 初任者研修の最短取得期間について、取得方法や費用、スクール選びのポイントを交えて詳しく解説しました。 初任者研修は介護職に必要な基礎資格で、最短約 1 カ月で取得が可能です。 通学ルートと通学+通信ルートの 2 種類があり、自分のライフスタイルに合わせたコース選びが大切です。 費用は約 30,000 円~100,000 円とスクールによって異なり、通いやすい立地、自分に合ったコースの選択肢、充実したサポート内容、受講費用の抑制、そして実績の豊富さが選び方のポイントです。 ご自身の受講目的やライフスタイルに合わせて、受講する学校も選びましょう。

続きを見る > -

2024.09.18

2024.09.18介護コラム

外国人介護人材を指導する際に知っておきたい3つのこと少子高齢化が進む日本にとって、外国人介護人材は不可欠な存在となりつつありますが、外国人介護人材を受け入れる施設はさまざまな悩みを抱えているのも現状です。 この記事では、外国人介護人材を登用する際の問題点と、外国人介護人材を指導する際のポイントを解説します。 介護業界の今後と外国人介護人材登用の可能性 日本の介護業界は、深刻な人材不足に直面しています。 「2025年問題」としても以前から注視されているように、団塊の世代と呼ばれる第一次ベビーブームに生まれた方たちが後期高齢者(75歳以上)となることで、介護需要が高まる一方、介護人材の不足が、ますます深刻化することが問題視されています。 そこで注目されているのが、外国人介護人材の採用です。 日本では、政府が介護人材の確保策として外国人労働者の受け入れを推進しており、2017年には在留資格「介護」(いわゆる介護ビザ)が始まり、2019年には特定技能が創設されました。 高まる介護需要に対する人材不足、そして政府の後押しもあり、外国人介護人材は増加し続けています。 関連記事:2025年問題とは?これからの介護職に求められるもの 外国人介護人材を登用する上での問題点 その1.日本語の問題 介護は対人サービスであり、日本語によるコミュニケーションが必要不可欠です。 外国人介護人材は、各在留資格を得る過程で、一定の日本語能力を習得していますが、日本語は、他言語と比べ難易度の高い言語と言われ、外国人には理解しづらい言葉もあります。たとえば、発音が同じなのに意味が異なる言葉や、擬音語や擬態語などです。 そのため、円滑なコミュニケーションがとれるように、日々の業務の中でも、日本語能力を高めてもらうためのサポートが必要です。 EPAや技能実習性、特定技能の制度で就労している方が介護福祉士国家試験に合格するためにも、日本語能力が求められます。 その2.現場でのコミュニケーション 施設利用者とのコミュニケーション 外国人に介護されることへの抵抗感もひとつの問題です。文化や言語の違いから、外国人に介護されることに不安を抱える方もいるでしょう。 しかし、厚生労働省が実施した「外国人介護人材の受入れに関するアンケート調査」の結果によると、外国人介護人材の介護サービスの質に満足と回答した方が65.1%、普通と回答した方が24.8%となっており、満足できないと回答した方はわずか2.1%でした。 引用:厚生労働省「外国人介護職員の雇用に関する介護事業者向けガイドブック」 このことからも、多くの利用者や家族が、外国人介護人材を高く評価していることがわかります。仕事に取り組む姿勢や丁寧な対応などを評価する意見が多いようです。 参考:厚生労働省「外国人介護職員の雇用に関する介護事業者向けガイドブック」 現場職員とのコミュニケーション 「コミュニケーションが取りづらいのではないか」という不安から外国人介護人材の受け入れを躊躇する事業所も少なくありません。 確かに、業務指示に対して「わかりました」と言われたのに、全く伝わっていないということや、微妙なニュアンスの違いが伝わらないこともあるかと思います。 これらのコミュニケーションエラーは、日本語の難しさに加え、文化や歴史的・政治的な背景などによる価値観の違いにより生じるものです。 外国人労働者に対するパワハラやいじめ、劣悪な労働環境なども問題となっています。 外国人介護人材を受け入れる際には、あらかじめ受け入れ体制を整えることが重要です。 たとえば、外国人介護人材とのコミュニケーションで気を付けなければならないことを現場職員に十分に説明し、理解を得ておくこと。 また、事業所としてどのような体制を整えるのか(外国人介護人材に対する生活面のサポートや日本語教育、労働条件のことなど)を事前に決め、現場職員へ説明しておくとよいでしょう。 その3.在留資格 外国人介護人材の在留資格として、「EPA(経済連携協定)」「在留資格 「介護」」「技能実習「介護」」「特定技能1号「介護」」の4つの制度があります。それぞれの制度の目的としくみを理解した上で、在留資格の管理を行う必要があります。 ・EPA(経済連携協定) 介護福祉士の国家資格取得を目的とし、日本と相手国(インドネシア、フィリピン、ベトナム)の経済活動の連携強化を図るものです。入国してから4年目に介護福祉士の国家試験を受験します。合格すれば在留期間を更新しながら永続的に働くことができますが、不合格の場合は帰国しなくてはいけません。 ・在留資格「介護」 専門的・技術的分野への外国人労働者の受入れを目的とした制度です。日本の介護福祉士養成校に通う外国人留学生は、卒業して介護福祉士を取得すると、「介護」という在留資格(いわゆる介護ビザ)を取得できます。在留期間は、制限なしで更新可能です。 ・技能実習「介護」 日本から相手国への技能移転(国際貢献)を目的とした制度です。技能実習生は入国後、日本語と介護の基礎等に関する講習を受けてから、介護事業所で雇用します。入国1年後の試験に合格すると追加で2年、3年後の試験に合格するとさらに2年、実習を受けることができます。その後は帰国し、母国で介護業務に従事します。技能実習期間中に介護福祉士の国家資格を取得すれば、在留資格「介護」に変更して、日本で永続的に働くこともできます。 ・特定技能1号「介護」 人手不足対応のための一定の専門性・技能を有する外国人の受入れを目的とした制度です。対象となる外国人は、技能水準・日本語能力水準を試験等で確認された上で入国します。介護事業所で最大5年間雇用することができます。5年後は帰国となりますが、介護福祉士の国家資格を取得すれば、在留資格「介護」に変更して、永続的に働くことができます。 参考:厚生労働省「外国人介護職員の雇用に関する介護事業者向けガイドブック」 外国人介護人材を指導する3つのポイント ポイント1.現場でも日本語の勉強をしている意識を持たせる 就業後の外国人介護人材に対して、日本語教育をどのように行えばよいか悩んでいる方も多いのではないでしょうか。 Off-JTとして日本語教育を受けてもらう方法もありますが、意識していただきたいのは、OJTの中での日常のコミュニケーションや業務が日本語教育につながるということです。介護業務の中で、「聞く」「読む」「書く」「話す」ことが日本語教育になるということです。 現場職員と外国人介護人材の双方が、仕事を通して日本語の勉強をしている意識を持つことにより、日本語能力が早期に向上すると言われています。 ポイント2.価値観を理解する それぞれの国の文化や歴史的な背景等によって、価値観が異なります。また、宗教による価値観の違いもあります。 日本人にとっての当たり前も、外国人にとっては当たり前ではないも多くあります。 まずは、相手の国の文化やその人の背景を理解すること。そして、日本の文化や習慣を伝え、お互いの価値観を理解しあうことが大切です。 ポイント3.指示は明確に出す 仕事上のコミュニケーションで「自分は伝えたつもりだが、相手に伝わっていなかった」という経験はありませんか?これは、外国人に限ったことではなく、日本人同士でも起こりがちなコミュニケーションエラーです。 指示を出す際には、具体的で明確な表現をする必要があります。曖昧で抽象的な表現では、相手によって受け取り方が異なり、伝えたいことが伝わりません。 外国人にとっては、馴染みのない日本の文化や日本語難しさもありますので、特に気を付ける必要があります。 たとえば、日本特有の遠回しな表現は伝わりづらいため、「Yes」「No」をはっきり伝えるように心がけるとよいでしょう。また、発音が同じでも意味が異なる言葉や、擬音語・擬態語も、なるべく避けるとよいでしょう。 まとめ 外国人介護人材を登用する際の問題点と指導する際のポイントについて解説しました。 日本語の特徴や難しさを理解する。 在留資格の管理に注意する。 介護業務を通して日本語の勉強をしている意識をもつ。 それぞれの国の文化や歴史的背景、宗教等による価値観の違いをお互いに理解する。 指示を出す際には、具体的で明確な表現をする。 外国人介護人材を登用することにより、人材不足の解消だけでなく、職場の一体感の醸成や介護サービスの質の向上の効果も期待したいですね。 【法人の人事担当・研修担当の方へ】実務者研修の外国籍の方向けのサポートについて 三幸福祉カレッジでは、外国籍の方でも実務者研修を安心して受講いただけるよう、様々なサポートをご用意しております。 外国籍の方が、在留資格を取って長く働けるように、資格取得からお手伝いします。 まずはお気軽にお問い合わせください。

続きを見る > -

2024.09.17

2024.09.17介護コラム

外国人介護士が求められる日本語レベルは?懸念点や教育時のポイントも解説外国人介護士が求められる日本語レベルは?懸念点や教育時のポイントも解説 介護業界では、外国人介護士が増えており今後も増加することが予想されます。 しかし、受け入れ時に利用する制度によって入国時の日本語能力にはばらつきがあります。 そこで今回は、外国人介護士が求められる日本語レベルについて、日本語を話せないことの懸念点や教育時のポイントをご紹介します。 すでに外国人介護士受け入れていて教育にお悩みの方や、今後受け入れを検討している方に参考にしていただければ幸いです。 1.介護業界で外国人が増えている理由 介護業界で外国人が増えている大きな要因は主に2つあり、介護業界における慢性的な人手不足と、日本における外国人労働者の増加が挙げられます。 介護業界の人手不足 日本では、団塊の世代の約800万人が、2年後の2025年には75歳の後期高齢者になることが大きな問題となっており、国民の4人に1人が後期高齢者に突入します。さらに、第二次ベビーブームに生まれた「団塊ジュニア世代」が65~70歳を迎える2040年には、必要な介護職員の数は280万人になると指摘されており、さらに増加する見込みです。 一方で、厚生労働省が発表している第8期介護保険事業計画に基づく介護職員の必要数についてを見てみると、2023年度の約233万人に対して2025年度は約243万人と、わずか2年でさらに約10万人の介護職員が必要であるという推計が出ています。 現在においてもすでに人手が不足しているにも関わらず、今後はより介護業界の人材確保は急務です。 参考:総務省「統計からみた我が国の高齢者」 参考:厚生労働省「第8期介護保険事業計画に基づく介護職員の必要数について」 外国人労働者の増加 日本では高齢化が進むと同時に、少子化も深刻な問題です。 少子化になるということは、労働人口が著しく減少することを意味しています。 そこで、日本国内で不足している労働力を、外国人を雇用することで確保しようとする動きが進んでいます。 厚生労働省が発表した2022年10月末現在の外国人雇用についての届出状況によると、外国人労働者は約182万人に達しており、届出が義務化された2007年以降過去最高を更新しています。 介護業界で見ても、国が介護人材を確保する方策として外国人人材の受け入れを推進しており、こうした国の後押しもあり外国人介護士が増加していると言えます。 参考:厚生労働省「外国人雇用状況の届出状況まとめ(令和4年10月末現在)」 2.外国人介護士として必要な日本語レベル 日本において外国人介護士として働く上で大きなハードルとなっているのが日本語のレベルです。 外国人介護士として必要な日本語レベルは、人材の受け入れ体制により異なります。 日本語能力試験JLPTのN1〜N5の目安 出典:厚生労働省「外国人介護職員の雇用に関する介護事業者向けガイドブック」 人材の受け入れ体制については後述しますが、 簡単な読み書き、日本語で日常会話ができることはもちろんのこと、介護現場においては介護の専門用語が話せることはより重要です。介護現場は専門用語が多く飛び交う環境のため、外国人介護士とのコミュニケーションには工夫が必要です。 外国人介護人材の4つの受け入れ制度の違い 上述したように、日本における外国人介護人材の受け入れ体制は、技能実習や在留資格、EPAや特定技能の合わせて4つです。 関連記事:外国人介護人材の受け入れ制度について~受け入れ前に知っておくべき制度の基本~ ①技能実習 技能実習は、日本から諸外国への技能移転を目的とした制度で、外国人を日本の産業現場に一定期間受け入れ、OJT(現任訓練)を通じて技能や技術を学んでもらい、母国の経済の発展に役立ててもらうためのものです。 ②在留資格「介護」 在留資格「介護」は、専門的・技術的分野への外国人労働者の受け入れを目的とした制度で、日本の介護福祉士養成校に通う外国人留学生は、卒業して介護福祉士を取得すると、「介護」という在留資格を取得できます。 ③EPA(経済連携協定) EPA(経済連携協定)は、二国間の経済連携の強化を目的とした制度で、インドネシアやフィリピン、ベトナムの3カ国から外国人を受け入れています。 ④特定技能 特定技能は、人材不足対応のための一定の専門性・技能を有する外国人の受け入れを目的とした制度で、対象となる外国人は、技能水準・日本語能力水準を試験等で確認された上で入国し、介護事業所で最大5年間受け入れることができます。 参考:厚生労働省「外国人介護人材受入れの仕組み」 参考:厚生労働省「外国人介護職員の雇用に関する介護事業者向けガイドブック」 3.外国人介護士とのコミュニケーションの懸念点 日本に住む外国人が増えているとはいえ、介護現場で接するご利用者は日本人が圧倒的に多く、日本語でのコミュニケーションは、ご利用者との意思疎通にも大きく関わってきます。 また、より良い介護サービスを提供する上で、一緒に働く介護士との情報共有は必須です。 大事な情報伝達ができない 外国人介護士が日本語を話せないことで、伝えるべき大事な情報伝達ができません。 サービス内容や施設のルールが変更になった場合など、どうしてもご利用者や家族に情報を伝える必要がある場面が出てきます。 しかし、日本語が話せないと、伝えるべき情報に漏れが生じてしまい、結果的にご利用者や家族との信頼関係を失うことにつながります。 介護記録が書けない 外国人介護士が日本語を話せないことで、ご利用者の様子や情報をチームの中で共有する介護記録への記入が行えません。 ご利用者の体調や心身の状況に応じてより良いサービスを提供するには、介護記録の記入が必要不可欠です。 サービスや安全面に関わる 外国人介護士が日本語を話せないことで、ご利用者へ提供するサービスの低下や安全が確保されない恐れがあります。 高齢になると耳が聞こえにくくなるため、ご利用者の表情を見ながらゆっくりと話しかけることが重要です。 しかし、日本語が話せないと、ご利用者に対して言葉で意思を伝えることができません。 また、声をかけずにいきなり介助を行おうとすると、ご利用者がびっくりして転倒したり、状態によっては病状が悪化したりすることにもつながります。 4.外国人が介護現場で働くために必要な日本語能力とサポートのポイント 上述したように受け入れた制度によって、外国人介護士の入国時の日本語能力には差があります。 事業所で外国人介護士の教育担当者は、制度によって受け入れ後のサポートの量も変わってくるので、関わる際のポイントをご紹介します。 日本語の読み書き 介護現場では、報告書や介護記録などの各種書類を記入したり、ご利用者の情報を各スタッフで共有したりします。日本語は「漢字」「ひらがな」「カタカナ」が入り混じった文章のため、外国人にとっては覚える言語が多く難しいと感じられる言語です。 入国時の日本語能力によっては、介護記録に書いてあることが理解できないという場合もあるので、読めるようになるまではサポートが必要です。 介護用語 介護現場では、認知症や誤嚥性肺炎といった病気の名前をはじめ、拘縮や褥瘡といった症状を表す言葉、掃除や洗濯といった生活援助の内容、起床介助やトイレ誘導といった身体介護の内容など、場面によりさまざまな介護用語を使用します。 日常会話だけではなく、専門用語の意味を理解させ、言葉でコミュニケーションが取れるようにサポートする必要があります。 実際の介助をする中で言葉も覚えてもらうように意識的にコミュニケーションを取りましょう。 日本語での日常会話 介護現場では、ご利用者や家族、スタッフ同士とコミュニケーションを図るケースが多いため、日本語で日常会話ができる程度のレベルも求められます。 例えば、ご利用者とのやり取りでいえば「今日は良い天気ですね」や「今日のおかずは焼き魚です」、スタッフ同士でのやり取りでいえば「お薬を飲んでいただきました」「お手洗いに行ってきます」といったちょっとした日常会話でもできるようになると関係性がよくなります。 このあたりは、文化の違いで知らない、必要性を感じていないという外国人も多いので、日本語を話すことができるというだけではなく、コミュニケーションを取ることができる。という視点で指導するといいでしょう。 5.外国人介護士におすすめの日本語学習法とは では、外国人介護士が日本語を習得するには、どのような学習方法が効果的なのでしょうか。 外国人介護士が日本語を学ぶ上で注意したいことは、母国語と異なる言葉を覚えることは想像以上に難しい点です。 特に、普段から身近に触れることのないものを学ぼうとすると、モチベーションを維持することが最も壁となって立ちはだかります。 以下でおすすめの学習方法を紹介しますが、実際に取り入れられるものがあれば実践してみてください。 介護現場用の日本語教材を活用する 日本語を学習する上で、モチベーションの維持と並んで難しい点は、日本語の発音です。 発音も含めて一から丁寧に日本語を学びたい場合には、専門性の高い介護現場用の日本語教材を活用しましょう。 日本語を学びつつ、介護用語もいち早く習得できます。 自治体主催のレッスンの活用 日本語の教材といっても数えきれないほどの種類があります。 どのような日本語の教材が合っているのかわからない場合は、レッスンを活用すると良いでしょう 自治体によっては、外国人介護士向けに日本語教室を開催しているケースがあります。 例えば、千葉県千葉市では、日本で頑張る外国人同士で楽しく学ぶ「外国人介護職員のための日本語教室」を実施しています。 また、東京都墨田区では、墨田区やその近隣を含む介護業界で働く外国人のために「介護の日本語」に特化した日本語教室を開設しています。 参考:千葉市「外国人介護職員のための日本語教室」 参考:すみだ日本語教育支援の会「すみだ介護の日本語教室」 eラーニングの活用 eラーニングを活用して日本語を学ぶメリットは、場所や時間を問わず、自分の都合の良いタイミングで学習ができることです。 自治体によっては、外国人技能実習生等就労定着支援事業としてeラーニングを活用した日本語研修を実施している場合があります。 例えば、兵庫県では、介護職種の技能実習生や介護分野における1号特定技能外国人を対象に、 eラーニングを活用した介護の日本語研修を実施しています。 参考:兵庫県「外国人介護人材に関するセミナー・研修」 現場の日本人から学ぶ 日本語の教材やレッスンから日本語を習得したとしても、やはり実際の現場で使いこなすことが重要です。 その点で最も効率的なのが、現場の日本人から日本語を学ぶことです。 すでに介護士として働いている外国人の方は、日本人の介護士との雑談や休みの日の外出、ご利用者と話すことが日本語の練習に役立ったという声があります。 日々の業務の中で、教育担当者以外も積極的に外国人介護士とコミュニケーションを取ることで、関係性の構築だけではなく日本語能力向上にもつながるので、周りの職員へも積極的に話しかけてもらうよう促すことが必要です。 絵本やアニメなどから学ぶ 日本語を学びたいけれど勉強が苦手という人には、絵本やアニメなどから学ぶ方法があります。 勉強が苦手な人に絵本やアニメなどから学ぶ方法がおすすめな点は、自分の好きな絵本やアニメから学べるため、モチベーションが維持しやすいことです。 また、自分の好きな時間に遊び感覚で学べることも、日本語を速く習得できる近道となります。日本の文化に触れてもらうという一環で、おすすめを紹介してあげるといいでしょう。 6.まとめ 今回は、外国人介護士が求められる日本語レベルや教育時のポイントなどを解説しました。 今後は、より一層高齢化が進むことで、日本における介護業界の人手不足が加速するため、外国人介護士の需要はさらに高まります。 外国人介護士として活躍するには、簡単な読み書きや日常会話ができ、介護用語が話せるレベルが必須ですですが、受け入れ側でのサポートが重要になります。 一人だけでサポートするには限界があるので、周囲の職員へ協力を仰いだり、教材を活用するなど、サポート体制を作っていきましょう。 また、ゆくゆくは介護福祉士の資格を取ってほしいと考えている方も多いはず。外国人介護士に実務者研修を受講してもらう場合もあると思います。その際は、学校などのサポート体制も確認し、学校選びをするようにしましょう。

続きを見る > -

2024.09.14

2024.09.14介護コラム

外国人介護人材の受け入れ制度について~受け入れ前に知っておくべき制度の基本~外国人介護人材の受け入れ制度について~受け入れ前に知っておくべき制度の基本~ 介護業界でも注目されている外国人人材の受け入れ。 日本では、政府が介護人材の確保策として外国人人材の受け入れを推進しており、2017年には在留資格「介護」が始まり、2019年には特定技能が創設されました。高まる介護需要に対する人材不足、そして政府の後押しもあり、外国人介護人材は増加し続けています。 この記事では、これから外国人介護人材の受け入れを検討している方が知っておくべき制度の基本について解説します。 外国人介護人材を受け入れることができる4つの制度 外国人が日本で働くためには、在留資格が必要です。 外国人介護人材受入れの仕組みについては、EPA(経済連携協定)、在留資格「介護」、技能実習、特定技能の4つの制度があります。 出典:外国人介護人材受入れの仕組み|厚生労働省 参考 外国人介護人材の受入れについて|厚生労働省 EPA(経済連携協定) EPAとは、特定の国や地域同士での貿易や投資を促進するための条約のことです。日本では、インドネシア・フィリピン・ベトナムの3か国との各協定に基づき、外国人介護福祉士候補者の受け入れを実施しています。 各国により要件は異なりますが、介護や看護に関する一定の知識を持った人材が日本語研修を受けた上で、外国人候補者として日本に入国します。入国後、さらに日本語研修を受けた後に、受け入れ施設で就労しながら国家試験の合格を目指した研修に従事します。入国4年目に介護福祉士の国家試験を受験し、合格すれば在留期間を更新しながら永続的に働くことができますが、不合格の場合は帰国しなくてはいけません。 外国人候補者が介護福祉士の国家試験に合格し、その後継続して日本に滞在することが期待されているため、受け入れ施設は国家資格の取得を目標とした国家試験対策、日本語学習等の適切な研修を実施しなければなりません。 EPAに基づく外国人介護福祉士候補者を受け入れたい場合には、唯一の受入れ調整機関として位置づけられている国際厚生事業団(JICWELS)によるマッチングが必要です。 参考 EPAとは|経済産業省 EPA(経済連携協定)に基づく外国人介護福祉士候補者の受け入れについて|厚生労働省 在留資格「介護」 専門的・技術的分野への外国人労働者の受入れを目的とした制度です。 日本の介護福祉士養成校に通う外国人留学生は、卒業して介護福祉士を取得すると、「介護」という在留資格(いわゆる介護ビザ)を取得できます。家族の帯同も可能で、在留期間も制限なしで更新可能です。 令和2年4月1日からは、実務経験を経て介護福祉士を取得した方も、在留資格「介護」への移行対象となっています。 参考 在留資格「介護」について|厚生労働省 技能実習 技能実習は、国際貢献のため、発展途上国等の外国人を日本で一定期間(最長5年)に限り受け入れ、OJTを通じて技能を移転する制度です。 技能実習生は入国後、日本語と介護の基礎等に関する講習を受けてから、介護事業所で受け入れます。入国1年後の試験に合格すると追加で2年、3年後の試験に合格するとさらに2年、実習を受けることができます。その後は帰国し、母国で介護業務に従事します。 技能実習期間中に介護福祉士の国家資格を取得すれば、在留資格「介護」に変更して、日本で永続的に働くこともできます。 参考 外国人技能実習制度について|厚生労働省 介護職種の技能実習制度について|厚生労働省 特定技能1号 特定技能は、深刻化する人手不足に対応するため、生産性向上や国内人材の確保のための取組を行ってもなお人材を確保することが困難な状況にある産業上の分野において、一定の専門性・技能を有する外国人材を受け入れる制度です。 対象となる外国人は、技能水準・日本語能力水準を試験等で確認された上で入国します。介護事業所で最大5年間受け入れすることができます。5年後は帰国となりますが、介護福祉士の国家資格を取得すれば、在留資格「介護」に変更して、永続的に働くことができます。 参考 特定技能制度|出入国在留管理庁 介護分野における特定技能外国人の受入れについて|厚生労働省 外国人介護人材に対しての支援について 外国人介護人材を受け入れる場合には、それぞれの制度の趣旨や要件に沿った日本語教育や技能教育等の支援が必要です。 介護は対人サービスであり、日本語によるコミュニケーションが必要不可欠です。また、介護福祉士国家試験に合格するためにも、日本語能力が求められます。 外国人介護人材は、在留資格を得る過程で、一定の日本語能力を習得していますが、日本語には発音が同じでも意味が異なる言葉や、擬音語や擬態語等、外国人には理解しづらい言葉もあります。さらに、専門用語も理解しなければなりません。 Off-JTとしての日本語教育だけでなく、日々の業務やコミュニケーションの中での、「聞く」「読む」「書く」「話す」ことも日本語教育につながります。このことを外国人介護人材と受け入れ側の施設職員の双方が意識することが、日本語能力を向上させるポイントになります。 また、厚生労働省は、介護分野で働く外国人の方のために、学習用コンテンツ・テキストを作成しています。日本語を学ぶためのテキスト、介護の専門用語を理解するためのテキスト、介護福祉士の合格を目指すための問題集など、様々な教材が多言語対応で用意されています。ぜひ活用してみてはいかがでしょうか。 参考 外国人介護人材の受入れについて|厚生労働省 ▼こちらの記事もぜひご覧ください 外国人介護人材を指導する際に知っておきたい3つのこと まとめ 人材不足、そして政府の後押しもあり、外国人介護人材は増加している 外国人が日本で働くためには、在留資格が必要 外国人介護人材を受け入れる制度はEPA(経済連携協定)、在留資格「介護」、技能実習、特定技能の4つ 外国人介護人材を受け入れた場合は、適切な日本語教育と技能教育等が必要 Off-JTとしての日本語教育だけでなく、日常業務の中での日本語教育も意識する

続きを見る > -

2024.09.03

2024.09.03介護コラム

【2024年最新版】介護士の給料は上がる?収入アップに向けた方法も【2024年最新版】介護士の給料は上がる?収入アップに向けた方法も 2024年度から施行された新たな「介護職員等処遇改善加算」により、介護士の給料がさらに上がることが期待されています。 これまでの国の賃上げ施策で介護士全体の収入は着実に上昇しており、今回の介護職員等処遇改善加算にも大きな関心が寄せられています。 そこで今回は、2024年に介護士の給料はどの程度上がるのかについて、賃上げの施策だけに頼らず、資格取得やキャリアアップなどで収入をさらにアップさせる方法を交えて解説します。 1.2024年以降に介護士(介護職員)の給料は上がる見込み 介護業界は人材不足が続いており、介護職員の定着を図ることを目的として、定期的に施策の見直しや改善が続いています。 2023年度の介護業界の賃上げ率は1.42%で、春闘の平均賃上げ率が3.69%だったのに対し大きく下回っています。これを打破するために介護報酬改定が前倒しで行われました。 2024年6月以降も賃上げが見込まれており、2024年度中に2.5%、2025年度中には2.0%のベースアップへ確実につながるよう加算率の引き上げが進められる予定です。 賃金の仕組みの一元化も検討され、今後さらなる改善が期待されます。 参考:厚生労働省「処遇改善加算の制度化が一本化(福祉・介護職員等処遇改善加算)され、加算率が引き上がります」https://www.mhlw.go.jp/content/001223662.pdf 全国老人保健施設協会「介護現場における物価高騰および賃上げの状況」 https://www.roken.or.jp/wp/wp-content/uploads/2023/04/20230428_yobosyo_betten-1.pdf 2024年2月からの「6,000円の賃上げ施策」はすでに終了 政府は、2024年2月から介護報酬の賃上げ政策を実施し、職員一人あたり月額6,000円の賃上げが決定されました。 この賃上げは、一般的な介護施設の職員だけでなく、訪問介護や看護助手、障がい福祉系の職員も対象となり、パート職員にも労働時間に応じて支給されます。 6,000円の賃上げ施策は、2024年6月からの介護職員等処遇改善加算が実施されるまで(2024年2月から5月までが賃上げの対象期間)の施策であり、介護職員等処遇改善加算がスタートした2024年8月現在ではすでに終了しています。 2.「介護職員等処遇改善加算」の詳細を徹底解説! 2024年6月から「介護職員等処遇改善加算」という仕組みが始まり、2024年度と2025年度に介護士の給料が上がることは知られていますが、具体的にどういう賃上げなのか、どの職種が対象となるのか、加算率がどのくらいなのかを詳しく理解している人は少ないです。 そこで、こちらでは「介護職員等処遇改善加算」について詳しく説明します。 <過去に実施された介護士の処遇改善制度3つ> 2024年から始まった「介護職員等処遇改善加算」という新しい制度は、これまでにあった処遇改善に関する制度を一つにまとめたものです。 過去に実施された処遇改善制度は以下の3つです。 制度①介護職員処遇改善加算(2012年創設) 介護職員処遇改善加算は2009年に導入され、2011年まで実施されていた「介護職員処遇改善交付金」を受け継ぎ、2012年から運用が始まりました。 介護職員の賃金や職場環境を改善するために、要件を満たす事業所に介護報酬が上乗せされ、対象となる事業所は賃金体系や研修制度などを整備している必要があります。 加算の種類はⅠ〜Ⅴまであり、加算率は事業所のサービス区分と要件に基づき決まり、要件にはキャリアパス要件(昇進・昇給の仕組み、研修の実施)や職場環境改善などがあります。 参考:厚生労働省「介護職員処遇改善加算」のご案内 https://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-12300000-Roukenkyoku/0000199136.pdf 制度②介護職員等特定処遇改善加算(2019年創設) 介護職員等特定処遇改善加算は、経験やスキルのある介護職員の給料を上げるために、2019年から始まった制度で、長期間働くことでスキルを身につけた介護職員の処遇を改善し離職を防ぐことが目的です。 2020年の調査では、処遇改善加算を持つ事業所の63.3%がこの加算を取得しています。 介護職員等特定処遇改善加算は「経験・技能のある介護職員」や「他の介護職員」などが対象で、特定加算を取得するには介護職員処遇改善加算を持ち、職場環境改善などの要件を満たす必要があります。 加算の配分ルールも設定されており、経験豊富な職員には重点的に配分されます。 参考:厚生労働省「2019年度介護報酬改定について」 https://www.mhlw.go.jp/content/12601000/000478355.pdf 制度③介護職員等ベースアップ等支援加算(2022年創設) 介護職員等ベースアップ等支援加算は、2022年10月の介護報酬改定で導入され、基本給の引き上げと介護職員の処遇改善を目的としており、2022年2月から9月までの賃上げ効果を継続するために、既存の処遇改善加算や特定処遇改善加算に追加されました。 従来の加算が賞与でも支給可能であったことに対し、ベースアップ等支援加算は毎月の給料で還元することが重視され、対象事業所の介護職員1人あたり月額平均9,000円の賃上げが見込まれていたものです。 参考:厚生労働省「令和4年度介護報酬改定について」 https://www.mhlw.go.jp/content/12300000/000903044.pdf <一本化された介護職員等処遇改善加算の概要> 過去に実施した 3つの処遇改善制度を一本化する形で2024年に創設された新たな「介護職員等処遇改善加算」 は、介護職員の賃金向上や職場環境改善を目指しており、人材不足解消のために設けられました。 新たな介護職員等処遇改善加算は事務負担の軽減が期待され、2024年6月から施行していますが、4・5月は旧加算が適用されます。 特定サービスは引き続き対象外で、新加算に移行できない事業所には2024年3月まで新加算Ⅴが設けられ、既存の加算状況に基づいた経過措置が取られていました。 出典:厚生労働省「現行制度から一本化後の介護職員等処遇改善加算への移行」 https://www.mhlw.go.jp/content/12404000/001219322.pdf ①賃上げの対象となる介護士 新たな介護職員等処遇改善加算における 賃上げの対象は介護職員のみ で、ケアマネジャーや事務職は含まれていません。 しかし、 職種ごとの配分ルールが廃止され、現在では「介護職員への配分を基本とし、特に経験・技能のある介護職員に重点的に配分しつつ、事業所内での柔軟な配分を認める」となっています。 このため、介護職員以外(看護師・ケアマネジャー・事務職など)への配分も可能です。 ただし、職務内容や勤務実態に合わない偏った配分は避けるべきで、人手不足対策を目的とした柔軟な対応が求められています。 参考:厚生労働省「処遇改善加算の一本化及び加算率の引き上げ(令和6年6月〜)」 https://www.mhlw.go.jp/content/12404000/001219322.pdf ②サービス区分ごとの加算率 新たな介護職員等処遇改善加算における代表的な介護サービスそれぞれの加算率は以下の通りです。 上記の加算率を基にした1カ月あたりの処遇改善加算取得額は、以下の①〜③をかけて求めることができます。 ①:1カ月の総単位数(基本報酬に加算減算を加味したもの)を出す ※処遇改善加算分の単位数は除きます ②:①に上記表の処遇改善加算の加算率をかける ③:②に地域区分単価をかける 出典:厚生労働省:「処遇改善に係る加算全体のイメージ(令和4年度改定後)」https://www.mhlw.go.jp/content/12404000/001219322.pdf 3.介護士の給料推移|処遇改善によって給料は本当に上がる? 介護士の処遇改善はこれまでも繰り返し行われており、着実に給料は上昇しています。 しかし、実際に給料がどれくらい上がっているのかを把握している人は少ないのが現状です。 そこで、処遇改善加算の届け出を行った事業所で働く常勤介護士の給料の推移について紹介します。 【常勤介護士の給料推移】 介護士の給料が低いという声をよく聞きますが、実は最近では低いとは言えないほどに給料が上昇しており、厚生労働省の調査によると介護職員の平均給与は2012年から2022年の10年で約40,000円も増加しています。 ※上記表「常勤介護士の給料推移」に関する数値は厚生労働省から出典 2012年度:厚生労働省「平成24年度介護従事者処遇状況等調査結果の概要p7」 https://www.mhlw.go.jp/toukei/saikin/hw/kaigo/jyujisya/13/dl/24gaiyou.pdf 2015年度:厚生労働省「平成27年度介護従事者処遇状況等調査結果の概要p13」https://www.mhlw.go.jp/toukei/saikin/hw/kaigo/jyujisya/16/dl/27gaiyou.pdf 2018年度:厚生労働省「平成30年度介護従事者処遇状況等調査結果の概要p10」 https://www.mhlw.go.jp/toukei/saikin/hw/kaigo/jyujisya/19/dl/30gaiyou.pdf 2020年度:厚生労働省「令和2年度介護従事者処遇状況等調査結果の概要p13」https://www.mhlw.go.jp/toukei/saikin/hw/kaigo/jyujisya/20/dl/r02gaiyou.pdf 2022年度:厚生労働省「令和4年度介護従事者処遇状況等調査結果の概要p13」 https://www.mhlw.go.jp/toukei/saikin/hw/kaigo/jyujisya/22/dl/r04gaiyou.pdf 2024年度以降介護士の給料はどれくらい上がる? 新しい「介護職員等処遇改善加算」は2024年6月から始まったばかりの制度で、介護士全体の給料がどれくらい上がるかはまだわかっていません。 しかし、この加算制度では「2024年度に2.5%、2025年度に2.0%の賃上げ」を目指しています。 具体例として、これまでの給料が約320,000円だった介護士が、このベースアップ率に従って給料がどう変わるか見てみましょう。 例:2024年→月給320,000円 × 2.5% = 8,000円 =月給8,000円アップ 年間にすると約96.000円と、およそ100,000円アップすることが分かります。 関連記事 「介護福祉士の平均年収はいくら?給料アップのために知りたいお金事情を解説」 https://www.sanko-fukushi.com/news/kaigo-okane-column/ 4.介護士が給料を上げるための方法5選 介護業界の給料は、定期的に実施される賃上げ施策によって年々向上していますが、より高い収入を得るためには現場での努力も欠かせません。 ここでは、介護士がさらなる給料アップを目指すためにできる5つの方法を紹介します。 方法①夜勤の回数を増やす 給料をすぐに上げたい介護士は、 夜勤の回数を増やす ことで夜勤手当による収入アップを狙えます。 しかし、夜勤は身体的な負担が大きく、生活リズムが不安定になる可能性があるため、無理のない範囲で行うことが大切です。 給料が上がっても、仕事以外の時間が充実しないとモチベーションが低下してしまうので、自身の体力と相談をしながら選択肢の一つとして考えましょう。 方法②1つの職場に長く勤める 介護士の給料は 勤続年数に応じて上がる傾向 があります。 パートやアルバイトで働き始めたとしても、1つの職場に長く勤めることでフルタイムの正社員を目指せます。 また、1つの職場で長く勤めることのメリットとして、業務の進め方が大幅に変わるといったことも少なく、職場での人間関係や利用者との関係も構築しやすいことが挙げられます。 方法③関連資格を取得する 介護士は無資格でも働けますが、 資格を取得する ことで資格手当が支給され給料がアップします。 厚生労働省「令和4年度介護従事者処遇状況等調査結果」によると、無資格者では月給268,680円ですが、介護職員初任者研修修了者で月給300,240円、介護福祉士取得者で月給331,080円となっています。 資格を取得することで任せてもらえる仕事が増える上に、仕事の選択肢も広がります。 働きながら資格取得にチャレンジするのは大変ですが、取得できれば仕事や給料面で有利になるためチャレンジしてみましょう。 関連記事 介護職員初任者研修を取得するならどこがいい?失敗しないスクール選びのポイント https://www.sanko-fukushi.com/news/shoninsha_erabi_colum/ 働きながら実務者研修の資格を取得するコツは?お得に受講する給付制度もご紹介 https://www.sanko-fukushi.com/news/jitsumu-hatarakinagara_colum/ 方法④キャリアアップを図る 管理職へキャリアアップする ことで給料もアップします。 同じく厚生労働省「令和4年度介護従事者処遇状況等調査結果」によると、管理職の介護職員の平均給料は356,570円で、一般の介護職員の308,070円と比べると約50,000円の差があります。 管理職になるためには、実務経験や介護の知識だけでなくマネジメント力も求められます。施設ごとに条件が異なるため、事前に確認が必要です。 施設長や管理職になることで大きな給料アップが期待できるので、条件を確認しながらキャリアアップを目指してみましょう。 方法⑤より高い収入を得られる職場に転職する 資格やスキルを活かして転職をする ことで、給料アップを目指すことができます。 介護士の給料は、事業所を運営する会社や施設の形態、働く地域によって異なりますので、転職先を選ぶ際には労働時間や給料規程、福利厚生などをしっかりと確認しておきましょう。 関連ページ 介護のお仕事を探すなら「介護求人ドットコム」https://creatework.jp/ 4.まとめ 今回は、2024年に介護士の給料はどの程度上がるのかについて、賃上げの施策だけに頼らず、資格取得やキャリアアップなどで収入をさらにアップさせる方法を交えて解説しました。 2024年2月から実施される介護報酬の賃上げ政策により、職員一人あたり月額6,000円の賃上げが決まりました。この施策は介護職員だけでなく訪問介護や看護助手、障がい福祉系の職員にも適用され、パート職員にも支給されます。 施策は2024年5月までの適用で、6月からは新たな「介護職員等処遇改善加算」が始まり、さらに2024年度に2.5%、2025年度に2.0%のベースアップも予定されています。 介護士がさらなる給料アップを目指すには、 夜勤の回数を増やす、1つの職場で長く勤める、関連資格を取得する、管理職にキャリアアップする、より高い収入の職場に転職すること などが挙げられます。自分に合った給料アップの方法を選択しながら、介護士としてイキイキと働いていきましょう。

続きを見る > -

2024.08.11

2024.08.11介護コラム

介護職は無資格で働ける?2024年4月より義務化の新たな要件とは介護職は無資格で働ける?2024年4月より義務化の新たな要件とは 2024年4月から介護職は無資格のままでは働けなくなりました。 猶予期間中であれば無資格でも働けますが、携われる業務が限定されるため、資格を取得する重要性がより高まっています。 そこで今回は、2024年4月に義務化された認知症介護基礎研修と、介護のファーストステップである初任者研修について紹介します。 1. 介護職は無資格で働けなくなるって本当? 令和3年度(2021年度)の介護報酬改定により、介護無資格者には認知症介護基礎研修の受講が義務付けられました。対象は介護に直接携わる職員で、医療や福祉関連の資格を保有しない人です。 認知症介護基礎研修はeラーニングに対応し、6時間程度のカリキュラムが組まれており、認知症介護に必要な知識や技能を習得します。 2021年度から2023年度までは努力義務、2024年度から完全義務化されるので、2024年度からは未受講の無資格者は介護職として働けなくなります。 ①2024年3月末までは経過措置期間だった 認知症介護基礎研修は2021年3年から開始されたものの、2024年3月までの3年間は経過措置期間となっており、研修受講は努力義務とされていました。 しかし、認知症介護基礎研修の開始時期から介護職として働いていた方は、すでに研修を受講しているケースも多いです。 【東京都における認知症介護基礎研修の修了者数】 2021年度 5,947人 2022年度 7,119人 上記は、東京都における認知症介護研修の修了者数ですが、1年間の修了者だけでも5,000人を超えています。 参考:東京都福祉局「令和4年度 東京都認知症介護研修等に実施」https://www.fukushi.metro.tokyo.lg.jp/zaishien/ninchishou_navi/torikumi/kaigi/kaigi38/pdf/38kaigi_sanko10.pdf 参考:東京都福祉局「令和3年度 東京都認知症介護研修等の実施」https://www.fukushi.metro.tokyo.lg.jp/zaishien/ninchishou_navi//torikumi/kaigi/kaigi36/pdf/36kaigi_sanko13.pdf ②新入職員の場合は入職後1年間の受講猶予期間がある 2024年4月以降は、無資格者が介護職へ就けなくなると考える人も多いです。 しかし、 実は認知症介護基礎研修の受講が義務化されたあとも、新規や中途の採用を問わず入職後1年間の受講猶予期間が設けられているため、無資格者でも介護の仕事を始めることは可能です。 2.無資格の介護職が携われる仕事内容 現在でも無資格者が応募可能な求人は多いため、 働きながら認知症介護基礎研修や初任者研修の修了を目指すこともできます。 しかし、現場で経験を積みながら資格取得を目指せる反面、有資格者よりも携わる仕事の幅は狭くなります。 職場によっては資格取得をサポートしてくれるケースもあるため、上手に活用しましょう。 以下では介護無資格者でも携われる仕事内容を紹介します。 ①生活援助 生活援助とは、利用者に直接触れずに行う業務で、日常生活を支援するサービスです。 具体的には、食事の準備や調理、配膳や片付けをはじめ、居室やトイレの清掃、洗濯やシーツ交換、買い物などです。 また、介護施設では高齢者の話し相手や食事量のチェックなども担当します。 ②身体介護(施設内のみ・有資格者の指導必須) 身体介護とは、利用者に直接触れて行う業務で、通常は介護資格が必要ですが、介護施設内では介護福祉士などの指示のもとで無資格でも身体介護を行えます。 具体的には、入浴介助や衣類の着脱、排泄の介助や体位変換、食事の介助などです。 ③送迎業務 デイサービスや通所リハビリ、ショートステイなどの通所型施設の場合、利用者の自宅と施設とを送迎する業務を行います。 送迎業務は介護資格がなくても携わることはできますが、利用者が車へ乗降する際に介助が必要なため、職場によっては初任者研修の修了が求められます。 ④事務作業 介護施設内でのさまざまな事務作業を行います。 具体的には、介護施設内における受付や電話対応、備品の発注や管理、経理事務や医療事務、給料計算や郵送物の発送などです。 介護無資格者であっても、オフィスソフトの操作が得意でパソコン業務に抵抗のない人は向いているでしょう。 3.2024年4月より受講が義務化された「認知症介護基礎研修」とは 認知症介護基礎研修とは、認知症への理解を深め、必要な基礎知識と技術を習得することが目的です。 研修では認知症の症状理解や対応の基礎、ケア技術などを学び、チームケアの実践を目指します。 以下は認知症介護基礎研修の主なカリキュラムです。 ・認知症の人を取り巻く現状 ・具体的なケアを提供する時の判断基準となる考え方 ・認知症の人を理解するために必要な基礎的知識 ・認知症ケアの基礎的技術に関する知識と実践上の留意点認知症介護基礎研修は、時間数150分程度ですので、半日から1日で修了を目指せます。 参考:厚生労働省「認知症介護基礎研修標準カリキュラム」https://www.mhlw.go.jp/content/001227778.pdf 出典:社会福祉法人東北福祉会 認知症介護研究・研修 仙台センター「認知症介護基礎研修とは」 https://kiso-elearning.jp/what-kiso/ ①認知症介護基礎研修を受講するメリット 認知症介護基礎研修を受講することで、認知症の症状への理解やケア技術の基礎を学べ、介護現場で必要な知識を習得できます。これにより、認知症の人やその家族へ適切な対応が行えるとともに、コミュニケーションがスムーズにできるようになります。 また、上位資格である認知症介護実践者研修や認知症介護実践リーダー研修の受講資格を得られます。これにより、さらに認知症への深い知識と技術を学び、現場での経験を積むことで昇給や昇格、転職にも有利となり、キャリアアップの機会が広がります。 認知症介護基礎研修は、自治体や委託団体が実施しており、日時や場所は異なります。eラーニングを活用する自治体では、インターネット環境があれば自宅で受講が可能です。また、集合型研修は年数回開催されますが、定員があるため早めの確認と手続きが必要です。 ②受講の対象者 認知症介護基礎研修の受講対象者は、すべての介護サービス事業所で直接介護に従事する無資格者で、 無資格で新たに入職した場合、入職後1年以内に認知症介護基礎研修の受講が必要です。 また、認知症サポーターや認知症ケア指導管理士などの民間資格を持っていても免除はされないほか、居宅介護支援や福祉用具貸与に関わる職員は対象外です。 ③受講が免除されるケース 認知症ケアに関する基礎的な知識および技術を習得している以下に掲げる人は、認知症介護基礎研修の受講が免除されます。 ・医師、歯科医師、薬剤師 ・看護師、准看護師 ・介護福祉士、介護支援専門員、実務者研修修了者、介護職員初任者研修修了者、生活援助従事者研修修了者、介護職員基礎研修課程又は訪問介護員養成研修一級課程・二級課程修了者 ・理学療法士、作業療法士、言語聴覚士、あん摩マッサージ師、はり師、きゅう師 ・管理栄養士、栄養士 ・社会福祉士、精神保健福祉士等 ・養成施設の卒業証明書及び履修科目証明書により、事業所及び自治体が認知症に係る科目を受講していることが確認できる場合 ・卒業証明書により卒業が証明できる福祉系高校の卒業者 ・認知症介護実践者研修、認知症介護実践リーダー研修、認知症介護指導者研修等の認知症の介護等に係る研修を修了した人 ・人員配置基準上、従業者の員数として算定される従業者以外の者や、直接介護に携わる可能性がない人 出典:厚生労働省「介護保険法施行規則第140条の63の6第1号に規定する厚生労働大臣が定める基準について」https://www.mhlw.go.jp/content/12300000/000947633.pdf ④受講方法 認知症介護基礎研修の受講方法は、eラーニングシステム専用サイトから申し込みが可能です。 まず、事業所の責任者は事業所の登録を行います。介護保険事業所番号や自治体名などを登録し、事業所コードが発行されます。受講者はメールアドレスを登録した後、必要情報を入力して受講IDを取得し、受講料を支払うと申し込みが完了します。 受講はインターネットを通じてパソコンやスマートフォンから行え、途中でログインし直せば前回の続きから再開できます。 内容は動画と確認テストで構成され、試聴時間は約150分ですが分割視聴も可能です。 ⑤受講費用 都道府県や研修の主催元(自治体が主催しているのか・委託された民間団体が主催しているのか)によって受講費用は異なります。 一般的には、テキスト代や受講費を含めて3,000~5,000円程度のケースが多いです。 すでに介護職として働いている場合は、資格取得サポートの一環として勤務先が受講費用を負担してくれる場合もあるので、事前に確認しましょう。 4.初任者研修と認知症介護基礎研修の違い 2024年4月以降、無資格の介護職は1年以内に働けなくなるため、何かしらの介護系資格を取得する必要があります。 介護の入門資格として初任者研修があり、無資格の人が受講する認知症介護基礎研修と比較されることも多く、どちらを取得するべきか迷います。 ここでは初任者研修と認知症介護基礎研修の違いについて解説します。 ①初任者研修とは? 初任者研修は、 認知症の基本知識だけではなく、介護職として働くための基礎知識や技術を身につけることができます。 初任者研修の資格を取得することで、訪問介護事業所でも働けるようになり、認知症介護基礎研修が免除されます。 受講費用は5万円〜10万円程度で、最短1ヶ月で取得可能です。 無資格者に比べて給与が高くなり、求人数も多いのが特徴です。 参考:三幸福祉カレッジ初任者研修とは https://www.sanko-fukushi.com/course/shoninsha/ ②初任者研修と認知症介護基礎研修との違いは? 初任者研修と認知症介護基礎研修との違いは、その目的と受講項目です。 初任者研修は介護全体の基礎知識や技術を学ぶ目的の研修で、介護の基本的な考え方や技術、法律やコミュニケーションスキルを習得します。 一方の認知症介護基礎研修は、認知症の人をサポートするための基礎知識や技術を学び、認知症の特徴や対応方法を理解することが目的です。 また、初任者研修が130時間のスクーリング受講に対し、認知症介護基礎研修は約150分のeラーニングの受講で取得を目指します。 ③初任者研修と認知症介護基礎研修はどちらを取得するべきか? 介護職で長く働きたい人には初任者研修がおすすめです。130時間のスクーリング受講で介護全般の知識と技術を習得でき、実務者研修の一部科目が免除されるため、キャリアアップにも役立ちます。 一方、短期間かつ低コストで知識や技術を身につけたい人には認知症介護基礎研修がおすすめです。受講時間が短く費用も初任者研修より安いため気軽に受講でき、認知症の人への対応方法を学び、自信を持って介護業務に取り組めます。 5.介護職の資格に関するよくある質問(Q&A) Q:介護職にはどのような資格があるの? A:介護職の資格には、介護の入門資格である初任者研修、その上位資格として実務者研修、さらに介護職唯一の国家資格である介護福祉士などがあります。その他にも、訪問介護員として生活援助サービスが行えるようになる生活援助従事者研修もあります。 Q:介護職で長く働きたいので初任者研修を受講したいが、勉強についていけるか不安 A:初任者研修は、受講生の9割以上が未経験から資格を取得しており、男女とも10代から70代までの幅広い年齢層の人が受講しているので安心して参加できます。 6.まとめ 今回は、2024年4月に義務化された認知症介護基礎研修について、今後介護無資格者が求人に応募する際に受講しておきたい初任者研修を交えて解説しました。 認知症介護基礎研修は2021年3月に始まり、2024年3月までの3年間は受講が努力義務でした。2024年以降も新規や中途の採用者は入職後1年間の受講猶予期間があります。 介護職で長く働きたい人は、130時間のスクーリングで介護全般を学べる初任者研修が向いていますが、短期間かつ低コストで学びたい人には認知症介護基礎研修が向いていると言えるでしょう。

続きを見る > -

2024.08.09

2024.08.09介護コラム

介護福祉士・社会福祉士などの国家資格のデジタル化スタート!スマホで申請手続きが可能に(2024年8月6日~)出典:デジタル庁 2024年8月6日から、介護福祉士や社会福祉士などの国家資格のデジタル化が開始されました。 マイナポータルを利用して、住所や氏名変更などの手続きがオンラインで済ませられるようになり、戸籍や住民票の写しの提出などが不要になります。現在は介護福祉士、社会福祉士、精神保健福祉士、公認心理士の4資格が対象ですが、今後は対象となる資格がさらに増えていきます。 参照:デジタル庁「国家資格のオンライン・デジタル化が始まります」 1.デジタル化によってできるようになること 以下の内容ができるようになります。 ■各種申請 ・各種申請書類のオンライン提出が可能 ・オンライン支払いが可能 ・マイナンバーの活用により住民票等の写しの提出を省略が可能 ・申請状況の確認が可能 ・マイナポータルからのお知らせを確認可能 ■資格の維持 ・婚姻や引っ越し等による氏名・住所等が変更された場合や死亡時に必要となる手続きの簡略が可能 ※資格ごとに取扱は異なります。 ■資格の活用 ・自身の保有する資格情報をマイナポータル上で参照可能 ・真正性の確保や偽証防止機能等を設けたうえで、資格情報を電子媒体の形式で出力、表示が可能 ・マイナポータルAPIの活用により外部システムへ資格情報の連携が可能 出典:デジタル庁ホームページ 2.手続き方法 ■利用可能な方 ・電子証明書が有効なマイナンバーカードをお持ちの方 ・オンライン化を開始した国家資格を有する方 ■マイナポータル利用の流れ 1.マイナポータルへログインする 2.「さがす」から「#国家資格」または「証明書」を押下する 3.「国家資格の登録・各種申請」から「資格を追加する」を押下し、登録する国家資格を選択し、その後の手続きは画面の案内に従って操作してください 具体的な手続き方法はこちら(デジタル庁ホームページ) 3.対象となる資格 2024年8月6日から介護福祉士をはじめとする4資格が対象となりましたが、今後、対象となる資格が増えていきます。 出典:デジタル庁ホームページ 2024年8月6日からデジタル化された資格 介護福祉士・社会福祉士・精神保健福祉士・公認心理士 2024年11月頃からデジタル化される資格 医師、歯科医師、看護師、保健師、助産師、理学療法士、作業療法士、視能訓練士、義肢装具士、臨床検査技師、臨床工学技士、診療放射線技師、衛生検査技師、死体解剖、医師臨床研修修了者、歯科医師臨床研修修了者、医師少数区域経験認定医、薬剤師、言語聴覚士、歯科衛生士、歯科技工士、救急救命士、管理栄養士、社会保険労務士、あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゅう師 2025年3月頃からデジタル化される資格 柔道整復師、保険医、保険薬剤師、国家戦略特別区域限定保育士、保育士、介護支援専門員、准看護師、栄養士、難病指定医(協力難病指定医)、小児慢性特定疾病指定医、税理士 2025年度以降にデジタル化される資格 小型船舶操縦士、行政書士、司法試験、司法試験予備試験、建築物環境衛生管理技術者、建築物調査員、建築設備等検査員、建築基準適合判定資格者、構造計算適合判定資格者、情報処理安全確保支援士、海技士、調理師、精神保健指定医、キャリアコンサルタント、給水装置工事主任技術者、専門調理師、技能士(131種)、労働安全衛生法による免許(20種)、技能講習修了証(69種)、登録販売者、全国通訳案内士、地域通訳案内士、職業訓練指導員、製菓衛生師、クリーニング師、受胎調節実地指導員、教員、一級建築士、二級建築士、木造建築士、マンション管理士、自動車整備士、海事代理士、衛生管理者、救命艇手、理容師、美容師、労働安全コンサルタント、労働衛生コンサルタント、作業環境測定士、特定社会保険労務士、年金数理人 まとめ 介護福祉士国家資格のデジタル化は、マイナポータルを利用したオンライン手続きが可能になったことが大きな特徴です。 これにより、資格登録や氏名・住所変更などの手続きがオンラインで完結し、住民票や戸籍謄本の写しなどの添付書類が不要となりました。また、手数料の支払いもオンラインで行えるようになります。 今後の対象資格については、利用開始時期などに変更が生まれる可能性もありますので、詳細はデジタル庁ホームページをご確認ください。

続きを見る > -

2024.07.28

2024.07.28介護コラム

介護職員初任者研修の試験内容|難易度とスクール選びのポイントも介護職員初任者研修の試験内容|難易度とスクール選びのポイントも 介護業界で働くことを考えている人や現在無資格で介護職に従事している人が最初に取得を目指す資格が介護職員初任者研修(以下、初任者研修)です。 初任者研修では、130時間のカリキュラムを修了後、1時間程度の筆記試験に合格する必要があります。 スムーズに試験を合格するためにはスクール選びがとても重要です。 そこで今回は、初任者研修の試験内容について、試験の難易度やスクール選びのポイントなどを交え解説します。 1.そもそも初任者研修とは? 初任者研修とは、在宅や施設を問わず介護職として必要な基本的な知識と技術を習得する資格です。初任者研修を取得することで、正社員やパートなど多様な働き方が可能になります。 最近では、家族の介護を目的に初任者研修を取得する人も増えています。 また、初任者研修を取得することで、全国どこでも就職や転職がしやすくなります。 2013年4月1日の介護保険法施行規則改正によりヘルパー2級が廃止され、新たに導入された初任者研修は、それまで複雑だった上位資格へのキャリアパスを明確にしました。 現在では、介護関連の入門資格として初任者研修を取得し、その後は実務経験を積みながら実務者研修や介護関連で唯一の国家資格である介護福祉士を目指す人がとても多いです。 参考:三幸福祉カレッジ 初任者研修とは https://www.sanko-fukushi.com/course/shoninsha/ ①初任者研修の取得方法 まず、初任者研修を取得するには、厚生労働省の指針に基づく所定のカリキュラムを受講し、修了試験に合格する必要があります。 そして、初任者研修の取得方法には、「通学ルート」と「通信&通学ルート」の2つが存在します。 出典:厚生労働省「介護員養成研修の取扱細則について」https://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-12300000-Roukenkyoku/kaigoinnyouseikennsyuu.pdf ●通学ルート 通学ルートでは、初任者研修のカリキュラムである130時間の全てをスクールに通って学習します。 通信による学習はなく、授業は全てスクールで行われます。 通学コースのメリットは、グループワークやディスカッションの機会が多く、通信コースよりも深く学べる点です。 一方でデメリットは、すべてのカリキュラムをスクーリングで学ぶため、修了までに時間を要する点です。 ●通信&通学ルート 通信&通学ルートでは、初任者研修のカリキュラムの一部を自宅で学ぶ方法です。 全130時間のうち40.5時間までを通信で学習し、残りの89.5時間、日数にして15日間程度をスクーリング(実技演習)で学びます。 通信&通学ルートのメリットは、自宅で学習できる時間があるため、自分のペースで進めやすい点です。 一方でデメリットは、自宅で一人学習を進めなければならず、疑問や不明な点があった際に自分で調べて答えを見つける必要がある点です。 2.初任者研修修了試験の内容 初任者研修における修了試験はスクールごとに行われ、実施日時や出題内容は異なります。 試験時間は約1時間で、100点満点中70点以上で合格ですが、不合格の場合も合格するまで追試が受けられます。 ①試験範囲 初任者研修の修了試験の範囲は、以下のカリキュラム全10科目の中から出題されます。問題数は最低32問(各科目から1問以上)と決められています。1.職務の理解 ・多様なサービスの理解 2.介護における尊厳の保持・自立支援 ・人権と尊厳の保持 3.介護の基本 4.介護・福祉サービスの理解と医療との連携 5.介護におけるコミュニケーション技術 6.老化の理解 7.認知症の理解 8.障害の理解 9.こころとからだのしくみと生活支援技術 10.振り返り 参考:厚生労働省「介護員養成研修の取扱細則について」https://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-12300000-Roukenkyoku/kaigoinnyouseikennsyuu.pdf ②出題形式 初任者研修修了試験の出題形式はスクールによって異なりますが、「選択式のみ」と「選択式+記述式」の両方があります。 試験時間は通常1時間で、分からない問題は後回しにし、分かる問題から取り組むと良いでしょう。 記述式の問題は要点を押さえて簡潔に書くなど、時間配分を意識することが大切です。 3.初任者研修修了試験の合格ラインと難易度 初任者研修の修了試験は、介護知識の理解度や習得度を測るための試験であるため、難易度はそれほど高くなく、合格率はほぼ100%と言われています。 しかし、講義の欠席にはシビアであり、欠席回数が多ければ修了試験自体が受けられなくなる可能性もあるため注意が必要です。やむを得ず欠席する場合は、スクールで行っている振替受講を利用するのが良いでしょう。 万が一不合格になってしまった場合は? 万が一、初任者研修に不合格になってしまっても、多くのスクールでは追試や再試験制度を実施しているため、あまり心配はいりません。しかし、スクールによっては追試や再試験制度を設けていなかったり上限回数を設けていたりケースもあるため、スクールへ事前に確認する必要があります。 4.初任者研修修了試験の勉強方法 初任者研修の修了試験に向けて、当日に余裕を持って試験へ臨めるよう、試験当日までの勉強方法と試験中の心構えについて紹介します。 試験前 講義中に講師からチェックしておくように言われたポイントやテキストの太字部分などを重点的に復習することがコツです。 また、提出したレポートや課題をしっかりと復習しておくことも大切です。 もし、テキストや講義で分からない点があれば講師に質問をして確実に理解するようにしましょう。 試験当日 試験当日は、これまでの勉強してきたことを信じてリラックスして臨みましょう。 試験時間は1時間程度で、すべての問題を解くよう心がけます。選択式問題では、明らかな誤答を除外し選択肢を減らすと効果的です。分からない問題は飛ばして後で解くようにすると時間にも余裕が生まれます。 解答欄の間違いに注意しながら、分かる問題から解いていきます。 試験後は合否の通知を待つのみです。 5.一発合格を目指すにあたって重要となるスクールの選び方・ポイント 初任者研修の修了試験にスムーズな合格を目指すには、スクール選びが非常に重要なカギです。 スクールを選ぶ際は、以下の3つのポイントを押さえておきましょう。 ①通いやすい場所にあるか まずはスクールが通いやすい場所であることが重要です。 仕事帰りに受講する人は職場の近く、仕事が休みの土日に受講する人は自宅近くにあるスクールを選びます。 なじみのない場所は避け、知っている場所で選ぶと、通いやすく勉強が継続しやすいです。 ②無料で振替受講できるか 修了試験を受けるには、初任者研修の全てのカリキュラムを修了する必要があります。 しかし、急な仕事や体調不良により休むことがあるため、無料で振替受講ができるスクールを選ぶこともポイントです。振替受講の条件はスクールによって異なるため、事前にチェックしましょう。 また、都道府県によって振替回数や時間数にルールを設けていることがあるので頭に入れておきましょう。 ③追試・再試験を何度でも無料で受けられるか 初任者研修の修了試験は合格率がほぼ100%ですが、不合格になることもあります。 急な仕事や体調不良により休む際の無料で振替受講できることと同様に、追試や再試験も何度でも無料で受けることができるスクールを選ぶことをおすすめします。 この場合も、追試や再試験が無料なのか、上限回数がないのかはスクールによって異なるため、事前に確認しておきましょう。 6.まとめ 今回は、初任者研修の試験内容について、試験の難易度やスクール選びのポイントなどを交え解説しました。 初任者研修における修了試験はスクールごとに行われ、実施日時や出題内容は異なります。試験時間は約1時間で、100点満点中70点以上で合格です。 初任者研修の修了試験にスムーズな合格を目指すには、スクール選びが非常に重要なカギで、通いやすい場所にあるのか、無料で振替受講できるのか、追試や再試験を何度でも無料で受けられるのかといったポイントを押さえておきましょう。 介護系資格の学校である三幸福祉カレッジは、 初任者研修を無料で取得できる就職応援制度をはじめ、専任のキャリアアドバイザーが就職活動をサポートしてくれる、研修修了後1年間は無料で実技の授業を復習できるなど、充実した体制を整えていますので、気軽にお問い合わせくださいね。

続きを見る > -

2024.07.19

2024.07.19介護コラム

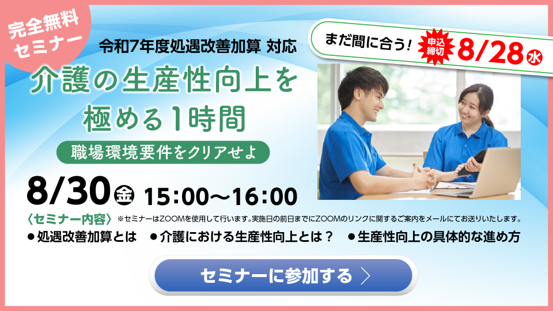

【処遇改善加算】介護の生産性向上を極める1時間~職場環境要因をクリアせよ~2024(令和6)年度に改定された介護職員等処遇改善加算。 対応したいけど、そももそ何が変わったのか、事業所内では何を対応しないといけないのか、わからないと不安に思っている方も多いのではないでしょうか。 三幸福祉カレッジでは、そのようなご不安の解消をお手伝いするため、無料のセミナーを実施します。 完全無料ですので、お気軽にご参加ください。 セミナー概要 開催日時:8/30(金)15:00~16:00 (8/27(水)申込締切) 開催方法:オンライン ※お申し込み後に当日のZoomURLをご案内します。 <セミナー内容> 1.処遇改善加算とは 2.介護における生産性向上とは? 3.生産性向上の具体的な進め方 【2024(令和6)年度改定】処遇改善加算とは? 処遇改善加算は、介護職の安定的な処遇改善を目的として、賃金改善や職場環境の整備のために必要なお金を国から事業所へ支給する制度のことです。 2024(令和6)年度の改定で、 これまでの「処遇改善加算」「特定処遇改善加算」「ベースアップ等支援加算」が一本化され、新たな「処遇改善加算(福祉・介護職員等処遇改善加算)」になりました。 仕組み自体がシンプルになったことで、事務負担が軽減されるだけではなく、2024(令和6)年度は、「年度内の対応の誓約」で届出ができる要件など経過措置も設けられています。 この 新たな処遇改善加算の要件は「月額賃金改善要件」「キャリアパス要件」「職場環境等要件」の3種類があります。必要な要件は算定する処遇改善加算の区分により異なります。 参考: 厚生労働省 福祉・介護職員の処遇改善 三幸福祉カレッジ 処遇改善加算Ⅰ・Ⅱの取得に向けた生産性向上研修&加算取得サポートプログラム 処遇改善加算の要件がどう変わったのか? 今回の改定で新加算Ⅰ~Ⅳが設定されました。新加算Ⅰ~Ⅳへ移行するための要件の一つに、6区分からなる 「職場環境等要件」があります。 今回の改定で、各区分ごとに定められている具体的内容が従来より細分化され、より詳細な条件が設定されるようになりました。 「職場環境等要件」の中でも「生産性向上のための取組」については、定められている⑰~㉔の具体的内容のうち、3つ以上かつ⑰⑱を満たすことが取得条件となります。 処遇改善加算の職場環境等要件 介護職員等処遇改善加算Ⅲ・Ⅳ 以下の区分ごとにそれぞれ1つ以上(生産性向上は2つ以上)取り組んでいる 介護職員等処遇改善加算Ⅰ・Ⅱ 以下の 区分ごとにそれぞれ2つ以上(生産性向上は3つ以上のうち⑰又は⑱は必須) 取り組んでいる 参考:厚生労働省 介護保険最新情報 三幸福祉カレッジ 処遇改善加算Ⅰ・Ⅱの取得に向けた生産性向上研修&加算取得サポートプログラム まとめ 今回の改定では、介護・福祉の現場で働く職員の処遇をより改善するためだけではなく、複雑だった制度を整備し事業所側の負担も軽減されました。 今回のセミナーでは、この処遇改善加算改定の全体像と、職場環境要件を満たすための条件や取り組みについて詳しく解説しますので、新しい処遇改善加算について詳しく知りたい方は、お気軽にご参加ください。

続きを見る > -

2024.07.02

2024.07.02介護コラム

介護士の仕事内容|やりがい・向いている人の特徴・おすすめの資格も介護士の仕事に興味はあるけれど、実際にどのような業務を行うのだろうか、介護士として働くとどのようなやりがいを感じることができるのだろうかなど、不安や疑問が湧いてくる人は多いのではないでしょうか。 介護士を目指す前に具体的な仕事内容ややりがいを知っておくことで、安心して介護士として働くことができます。 そこで今回は、介護士の仕事に興味がある人向けに、具体的な仕事内容ややりがい、向いている人の特徴や資格について解説します。 1.そもそも「介護士(介護職)」とは? 介護士とは、 高齢者が安心して生活できるように、介護保険施設をはじめ老人ホームや通所介護事業所などで、高齢者の身の回りのお世話や相談援助などの介護サービスを提供する人のことをいいます。 介護士は、 保有資格を問わず介護業界で働く人を指し、介護職や介護従事者とも呼ばれています。 介護士として働くことで、仕事だけではなく家族への介護にも役立てることができ、さらに介護士としてキャリアを積んだり、サービス業への転職などへ生かしたりすることも可能です。 2.介護士の主な仕事内容 介護士の仕事内容は勤務先によって異なり、仕事は多岐にわたりますが以下の5つに大別できます。 ①身体介護 ②生活援助 ③レクリエーション活動の企画、運営 ④介護記録業務 ⑤メンタルケア ①身体介護 身体介護は要介護者の身体に直接触れる介助を指し、移乗介助や入浴介助、排泄介助などが含まれます。 移乗介助では歩行や車椅子の移動支援、入浴介助では準備から洗浄までをサポート、排泄介助ではトイレへの移動やおむつ交換があり、衛生面と尊厳への配慮が必要です。 その他にも、食事介助や口腔ケア、体位変換なども行います。 ②生活援助 生活援助は要介護者の身体に直接触れない介助を指し、掃除や洗濯、食事の準備や買い物などが中心です。 掃除では居住スペースの清掃やゴミ出し、食事の準備では調理や配膳、下膳や片付け、買い物ではご利用者の必需品を近隣の店舗で代行購入するなど、日常生活をサポートします。 ③レクリエーション活動の企画・運営 介護士として働く施設によってはレクリエーションの企画も重要な仕事です。 特に通所や入所型の施設では、要介護者の脳機能や身体機能の維持を目的にさまざまなレクリエーションを実施します。 ご利用者の安全を確保しつつ個々の感覚や興味に合わせ、幼稚に感じさせず自尊心を損なわないよう心情面にも配慮することが必要です。 ④介護記録業務 介護士同士でご利用者の状態を的確に把握し共有するために、介護記録を作成します。 介護記録を作成し共有することで、各ご利用者に対して最適な支援を行うことにつながります。 ⑤メンタルケア 介護士は、ご利用者のメンタルケアも重要な仕事の一つです。 介護では「受容」「共感」「傾聴」が基本であり、ご利用者の気持ちに寄り添い理解し、訴えに耳を傾けることが求められます。 高齢者や障がい、疾患で介護が必要な人の中には、ストレスや孤独感を感じている人も多いです。特に認知症の人では、できていたことができなくなり喪失感から不安を感じやすいです。 伝えたいことを表現できない人も多いため、声にならない気持ちに耳を傾けることが大切です。 3.【施設・サービス別】介護士の役割と具体的な業務 次に、介護士が勤務する介護施設と介護サービスごとに、具体的な仕事内容を解説します。 介護士が勤務する施設は、以下の7つに大別できます。 ①特別養護老人ホーム ②介護老人保健施設 ③サービス付き高齢者向け住宅 ④有料老人ホーム ⑤デイサービス ⑥訪問介護 ⑦医療機関 ①特別養護老人ホーム(特養) 特別養護老人ホームは特養や介護老人福祉施設とも呼ばれ、認知症や寝たきりの要介護者を支援する施設です。 65歳以上で要介護度3〜5の人が入所の対象で、主に食事や入浴、排泄などの身体介護を行います。また在宅介護が困難な場合、日常生活の支援や機能訓練、療養上のお世話も提供します。 仕事を行う上で、入所者の尊厳と立場を理解することが重要です。 主に社会福祉法人や自治体が運営し、終の住処として選ばれることも多いです。 ②介護老人保健施設(老健) 介護老人保健施設は老健とも呼ばれ、医療的ケアやリハビリテーションを提供し、在宅復帰を目指す高齢者を支援する施設です。 介護老人保健施設では3カ月ごとにケアプランを見直し、帰宅やリハビリ継続を検討するほか、医療的知識や技術を生かし、ご利用者ができるだけ自立した生活を送れるよう支援します。 生活全般のサポートを通じて、ご利用者の在宅復帰をサポートすることが主な目的です。 ③サービス付き高齢者向け住宅(サ高住) サービス付き高齢者向け住宅はサ高住とも呼ばれ、高齢者が安心して生活できるよう状況把握や生活相談などのサービスを提供する賃貸住宅です。 2011年に高齢者住まい法により創設されたサービス付き高齢者向け住宅は、介護保険サービスを提供しない一般の施設と、介護保険サービスを提供する特定施設入居者生活介護の指定を受けた施設があります。 一般の施設は生活支援や外出支援を提供し、特定施設はさらに専門的な介護サービスも提供します。 ④有料老人ホーム 有料老人ホームは民間企業が運営する介護施設で、高齢者向けの居住施設に介護サービスが付帯しています。 一部の老人ホームには高級ホテルのような設備も備え、介護業務に加えてイベント運営やフロント業務も行うことがあります。 ご利用者ができるだけ自立した生活を送れるよう、食事や入浴などの日常生活の支援や機能訓練を提供します。 入居条件は施設により異なりますが、自立している人から要介護度5の人までと幅広いです。 ⑤デイサービス(通所介護) デイサービスは通所介護とも呼ばれ、日帰りで通う要介護者に対し介護サービスを提供する施設です。 自宅での生活を維持することを目指し、機能訓練の補助やレクリエーションを通じた支援が主な仕事です。 ご利用者の送迎や健康管理、食事や入浴の介助、レクリエーションを提供することで、社会交流や家族の休息にもつながります。 自立度の高いご利用者が多く、身体介護だけでなくメンタルケアへの支援も重要です。 ⑥訪問介護 訪問介護は、ご利用者の自宅で個別の介護サービスを提供しますが、主に生活支援や身体介護が中心で、通院の付き添いや選挙投票などにも柔軟に対応します。 介護士とご利用者が1対1でサービスを提供するため、コミュニケーションを重視し、個別に寄り添った介護が可能です。 訪問介護に携わる介護士は、ご利用者の自立をサポートし、自宅での生活を支えます。 ⑦医療機関 医療機関における介護士の仕事は、生活支援や医療スタッフの補助を担当し、病室の清掃やベッドシーツの洗濯などを行うほか、入浴や食事の介助、医療機器の準備や片付けなどにも携わります。 介護士ではなく、看護助手や介護補助者と呼ばれることが多いです。 関連ページ 三幸福祉カレッジ「介護職の仕事内容とは?資格や働く5つのメリットを解説 4.介護士の1日のスケジュール・流れ 画像4 ここでは、介護士の1日のスケジュールと流れを解説します。 勤務する形態がデイサービスか特別養護老人ホームか訪問介護なのかによって、スケジュールは大きく異なります。 ●デイサービスにおける介護士の1日の流れ 8:00~9:00 出勤・スケジュールチェック・送迎 9:00~11:00 健康チェック・入浴介助やレクリエーション 11:30~13:00 昼食の準備や食事介助 13:30〜16:00 レクリエーションやおやつ・送迎 17:30 退勤 ●特別養護老人ホームにおける介護士(夜勤)の1日の流れ 16:00 出勤・スケジュールチェック 17:00~21:00 夕食の準備や食事介助・消灯 21:00~5:00 巡回・排泄介助 5:30〜8:30 起床介助・朝食の準備や食事介助 9:00 退勤 ●訪問介護における介護士(夜勤)の1日の流れ 9:00 出勤・スケジュールチェック 9:30~12:00 ご利用者の自宅に訪問し排泄介助や更衣介助 12:00~13:00 休憩 13:00〜15:30 ご利用者の自宅に訪問し入浴介助や服薬介助 16:00 直帰 5.【項目別】介護士の平均給与 介護士として働く場合、平均給与は保有する資格や勤務する施設形態、勤続年数によって大きく異なります。 介護士を目指す人は、厚生労働省が発表している下記のデータをぜひ参考にしてみましょう。 ●資格別 平均月給 保有資格なし 約268,680円 介護職員初任者研修 約300,240円 介護福祉士実務者研修 約302,430円 介護福祉士 約331,080円 介護支援専門員(ケアマネジャー) 約376,770円 資格別で見ると、介護士として入口の資格であり介護の基礎を学べる介護職員初任者研修を取得することで、無資格者と比較しても月給で約30,000円も給与がアップします。 さらに介護業界唯一の国家資格である介護福祉士を取得することで、無資格者と比較しても月給で約60,000円も給与がアップします。 介護士は、経験を積みながらステップしていくことで、給与はどんどんアップしていくことが魅力です。 ●施設形態別 平均月給 介護老人保健施設 約339,040円 通所介護事業所 約275,620円 訪問介護事業所 約315,170円 介護医療院 約320,700円 出典:厚生労働省「令和4年度介護従事者処遇状況等調査結果」 施設形態別に給与を比較すると、介護老人保健施設や介護医療院が高いことがわかります。 これは、通所介護事業所や訪問介護事業所は日勤が中心であること、一方の介護老人保健施設や介護医療院は日勤に加えて夜勤もあることが、給与の差として生じています。 ●勤続年数別 平均月給 1年 約280,550円 3年 約297,460円 5年 約305,970円 10年 約322,990円 15年 約342,590円 出典:厚生労働省「令和4年度介護従事者処遇状況等調査結果」 勤続年数別に給与を比較すると、勤続1年目が約280,550円に対し、5年目で約305,970円、10年目で約342,590円となっており、介護士として10年のキャリアを積むことで月給は約60,000円もアップします。 6.介護士の仕事におけるやりがいと大変なところ 介護士の仕事内容や給与がわかったところで、次に介護士の仕事におけるやりがいと大変なところをご紹介します。 やはり好きな仕事でも長く働いているうちにやりがいを見失ってしまい、こんなはずではなかったと退職や転職をしてしまうケースが多いです。 介護士として働く前には、事前にどんなやりがいが得られるのか、また仕事で大変な部分はどんなところなのかをしっかりと把握しておくことで、よりよいキャリアアップにつながり給与も理想に近づけることができます。 ①やりがい • ご利用者から感謝される 介護士として働く最大のやりがいは、ご利用者から直接「ありがとう」と感謝の言葉をいただけることです。この感謝の言葉に励まされ、多くの介護士が日々の仕事に取り組んでいます。 要介護者の中には「以前のように」あるいは「これから」やりたいことや目標を持っている人もいます。その思いや願いに寄り添い、近くで支え、ともに苦楽を共有できるのが介護士の魅力です。 車椅子を押したり更衣を手伝ったりするなかで、ありがとうと言われる瞬間は多々あります。また、ご利用者と一緒に笑ったり喜んだりできる点も、介護士ならではのやりがいです。 年配のご利用者から慕われ、その人が笑顔で生活する様子を見られること、自分が必要とされ役立てたときは、介護士として大きな満足感が得られます。 ご利用者の笑顔や感謝の言葉が日々の励みとなり、喜びや感動を与えてくれるでしょう。 • 社会貢献に直結する 介護士は単なる要介護者のお世話係ではなく、専門知識と技術を駆使して要介護者の自立を支援する専門家です。 要介護者の生活サポートが中心ですが、自立を促進することで社会福祉コストの削減にも貢献します。 介護士は、社会全体が必要とする介護サービスを提供し、健全な社会を築く重要な役割を担っています。 • 働き方が安定していて、選びやすい 介護事業所は住宅地や駅近くなどさまざまな場所にあるため、職場を選びやすい職種といえます。 雇用形態も正社員やパート、登録など多様で、家事や育児と両立しやすい勤務日や時間帯を選べる職場も多いです。 社会的な需要が高いため、場所や時間に左右されず、比較的安定して働けることも介護士の大きなメリットです。 ②大変なところ • 体力的にきつい 介護士は体力を要する仕事です。実際、身体介護では要介護者の移動支援や車椅子への移乗、入浴介助などがあり、体力的に楽な仕事とは言えません。しかし、専門技術を身につけることで身体への負担を軽減した介助方法を実践できます。 また、有料老人ホームなどの入居・入所型介護施設では、24時間体制でケアを提供するため、夜勤に携わることもあります。夜勤は長時間拘束される、体力的に大変と思われがちですが、夜勤手当が支給されるため、収入面ではプラスになります。 介護士は体力だけでなく、専門知識と技術を生かして働く職業であり、工夫次第で身体の負担を減らしながら、やりがいを持って長く働ける仕事です。 7.介護士に向いている人の特徴 では、実際に介護士に向いている人とはどのような人なのでしょうか。 こちらでは、介護士に向いている人の特徴を4つご紹介します。 4つの特徴に該当していない人でも、働いていくうちに自ずと技術を身につけることができるので、安心して介護士を目指しましょう。 ①誰かの役に立つことが好きな方 誰かの役に立ちたいという気持ちがとても重要です。 高齢者の介護を通じて、ご利用者や家族から直接感謝の言葉をいただけることがありますので、人助けが好きな人は、介護士として働くことでやりがいや喜びを感じるでしょう。 ②コミュニケーションが得意な人 介護士にはご利用者の微妙な変化やニーズを感じる能力が求められ、施設内での安全対策やコミュニケーション能力が必要です。 人との関わりが好きな人には向いており、信頼関係の構築や情報共有にもつながって行きます。 ③オン・オフの切り替えが上手な人 介護士は、オンとオフの切り替えの上手さが大切です。 仕事でのストレスをうまく発散できる人は、介護士として長く活躍できるでしょう。 ④体力に自信がある人 やはり、介護士として働く場合はかなりの体力を要します。特に入居・入所型介護施設は夜勤もあり生活リズムが不規則になりがちですので、体力は欠かせません。 しかし最近では、最新の機器を導入して介護士の身体的負担を軽減する施設も増えてきています。 8.介護業務に携わる際に役立つ資格5選 介護士は無資格でも働けますが、資格を取得することでキャリアパスが広がるほか、スキルアップや給与アップが望め、就職や転職の活動でも有利です。 こちらでは、介護業務に携わる際に役立つ資格を5つご紹介します。 ①介護職員初任者研修 介護職員初任者研修は、介護士としての入門資格です。 年齢や学歴、経験に関係なく受講でき、130時間のカリキュラム修了と試験合格で資格を取得できます。 ②介護福祉士実務者研修 介護福祉士実務者研修は、介護職員初任者研修の上位資格で、訪問介護事業所で責任者として活躍するためのスキルを身につけることができるほか、医療的ケアも学べます。 介護業界唯一の国家資格である介護福祉士試験の受験に必須の資格で、カリキュラム修了まで約6カ月を要しますが、初任者研修修了者はカリキュラムの短縮も可能です。 ③介護福祉士 介護業界唯一の国家資格である介護福祉士は、施設や事業所では重要視され、管理者を目指すことも可能です。 専門知識と経験を持ち、ご利用者や家族にアドバイスを行え、周囲の介護士に対してもリーダーシップを発揮できます。 毎年1月と3月に実施される国家試験は合格率が約70%にのぼり、スクールや過去問での試験対策が試験合格への鍵です。 ④認定介護福祉士 認定介護福祉士は、介護福祉士の上位資格として位置づけられた民間資格です。 スキルアップやキャリアアップを目指す人向けで、十分なスキルや技術の保有を証明できます。 歴史は浅いですが、介護業界の需要増加に伴い、将来的にはさらに需要が高まる見込みです。 ⑤ケアマネジャー ケアマネジャーは、ケアプランの作成や関係機関との調整を行う介護系の最上位資格です。 介護福祉士同様、施設管理者や生活相談員としても活躍の場があり、介護士の経験を生かしたキャリアアップ資格として人気です。 関連ページ:三幸福祉カレッジ「介護資格のおすすめ21選!取り方や取得するまでの流れをご紹介」 9.まとめ 今回は、介護士の仕事に興味がある人向けに、具体的な仕事内容ややりがい、向いている人の特徴や資格について解説しました。 介護士の仕事内容は勤務先によって異なりますが、身体介護や生活援助、レクリエーション活動の企画、運営や介護記録業務、メンタルケアの5つが主な業務です。 介護士はご利用者から感謝されるだけでなく、社会貢献に直結し、働き方が安定していて、選びやすいなど多くのやりがいがあります。 誰かの役に立つことが好き、コミュニケーションが得意、オン・オフの切り替えが上手、体力に自信があるといった人は、介護士に向いていると言えます。4つの特徴に該当していない人でも、働いていくうちに自ずと技術を身につけることができるので、安心して介護士を目指しましょう。

続きを見る >

MENU