-

.jpeg) 2024.01.10

2024.01.10介護コラム

実務者研修は難しい?難易度や合格率を紹介実務者研修は難しい?難易度や合格率を紹介 介護の仕事をする上で、いずれは取得をめざしたい国家資格の介護福祉士。そのためには、まず、介護福祉士実務者研修(以下、実務者研修)を修了する必要があります。 この記事では、実務者研修がどのような研修なのか、また、その難易度や合格率について解説します。 1.介護福祉士実務者研修とは? 実務者研修は、介護福祉士国家試験の受験要件となっている研修です。介護福祉士国家試験を実務経験ルートで受験するためには、3年以上の実務経験と実務者研修を修了していることが条件となっています。 また、実務者研修を修了することで、サービス提供責任者として活躍することもできます。 介護に関する基本知識と技術を学ぶ介護職員初任者研修(以下、初任者研修)に対し、実務者研修は、より質の高い介護サービスを提供するために、実践的な知識や技術の習得すること目的とした研修として位置づけられています。 介護業界は、キャリアパスが整備されていて、資格取得によってキャリアアップしていきます。 実務者研修は無資格・未経験でも受けられる 実務者研修は、初任者研修を受けていないと受講できないの?と思われる方もいらっしゃるかもしれませんが、介護の資格がない方も受講できます。また、介護職が未経験の方でも受講することができ、どなたでも受講できる研修です。 実務者研修の取得方法 決められたカリキュラムを全て履修すると、実務者研修を修了することができます。 多くのスクールでは、自宅学習とスクーリングを組み合わせる方法により、研修を実施しています。(一部、すべての科目をスクーリングで実施しているスクールもありますが、全国的に見てもごくわずかです。) 自宅学習で19科目、スクーリングで2科目を履修します。自宅学習については、19科目すべての課題を提出し、合格点を取ること、スクーリングについては、全てのスクーリング日に出席し、最終の到達確認(修了試験)に合格することが修了条件となっています。いずれもクリアすることにより、実務者研修を修了できます。 すでに初任者研修等の保有資格がある方は、一部科目の履修が免除になります。 実務者研修のカリキュラムは難しい? 実務者研修のカリキュラムには、初任者研修で学ぶ内容も含まれています。初任者研修を終了している人は、初任者研修で学んだ部分の科目は免除となるという仕組みです。 実務者研修の場合、初任者研修で学ぶ部分の科目については、テキストによる自宅学習により、課題提出という方法により習得するカリキュラムとなるため、無資格・未経験の方にとっては、難しく感じるかもしれません。 基本の知識や介護技術をしっかりと身に着けたい場合には、初任者研修から受講するほうがよいでしょう。 2.実務者研修試験の難易度・合格率を解説 先ほど記載したとおり、実務者研修を修了するためには、決められたカリキュラムを全て履修する必要があります。 学んだ内容を習得できているか確認するために、到達度の確認が行われます。この到達度の確認を修了試験として位置づけている場合もあります。 試験と聞くと、難しいんじゃないか?合格できるかな?と心配される方もいらっしゃるかと思いますので、難易度・合格率について解説します。 実務者研修の試験は基本的に難しくない 実務者研修の修了試験は、検定試験や国家試験のようなものではなく、研修で学んだ内容を習得できているか確認することを目的としています。 落とすために実施している試験ではなく、課題をきちんと提出し、スクーリング時の授業をきちんと受けていれば、合格できる内容となっており、基本的には難しいものではありません。 修了試験の難易度はスクールによって異なる 修了試験(到達度の確認)は、スクーリング時に実施されます。スクーリングでは、介護過程Ⅲと医療的ケアの2科目を受講することになりますが、それぞれで修了試験(到達度の確認)が行われます。 難易度がスクールによって異なると言われるのは、出題内容や採点基準などの違いもありますが、万が一合格基準に達しなかった場合の救済措置の違いが大きいです。 実務者研修の修了試験は落とすためのものではないとお伝えしましたが、到達レベルによっては、不合格となる場合もあります。その場合は、受講期間内に、再受験することになります。その際、スクールによって対応が異なります。無料で再受験できるスクールもあれば、再受験は別料金が必要となる場合、また、再受験がかなり先の日程になったり、遠くの教室へ行かなければならない場合もあります。 不安な場合は、修了試験に不合格だった場合の対応について、あらかじめ確認しておくとよいでしょう。 実務者研修資格取得の合格率 実務者研修は、決められたカリキュラムを履修すれば、修了できる研修です。修了試験についても、先ほど説明したとおり、落とすため試験ではありませんので、授業をきちんと受けていれば、ほとんどの方が1発で合格されています。万が一、合格できなかったとしても、再受験で合格できれば修了できますので、合格率は公表されていませんが、ほぼ100%と言ってよいでしょう。 3.実務者研修が難しい・落ちるといわれる理由 実務者研修が難しかった・修了できなかったと言われるのはなぜなのでしょうか。次のようなケースが考えられます。 スクーリングで欠席した日の振替受講をしなかった 実務者研修では、多くの場合、介護過程Ⅲと医療的ケアの2科目を通学することになります。必要な日数は、スクールによって異なりますが、全7日~10日程度です。 スクーリングでは、全ての日に出席しなければなりません。万が一、体調不良や用事で欠席した場合は、振替受講が必須となります。 受講していない日をそのまま放置してしまうと、修了できませんので、注意が必要です。 課題を提出しなかった 自宅学習では、科目ごとに課題を提出し、一定の基準点を取ることで、履修認定が行われます。 基準点に達しなかった場合は、再提出をし、基準点を取ることができれば、問題ありません。 提出していない課題があると、実務者研修を修了することができません。 また、基準点に達しなかった課題を放置しても修了することができません。 修了間際になって焦らないよう、提出漏れがないかの確認を行いましょう。 学習時間が長くて集中力がなくなってしまった 実務者研修が大変だった、しんどかったと言われる理由のひとつとして、学習時間が長いことがあるかと思われます。特に、無資格の方が実務者研修を受講する場合、19科目分の自宅学習と2科目分のスクーリングがありますので、その標準学習期間は6カ月とされています。 ごく一部ですが、途中で受講自体をあきらめてしまう方もいるようです。 4.実務者研修に合格するためのポイント 基本的には、計画的にカリキュラムを履修していけば、実務者研修を修了することができます。特に気を付けておくべきポイントを説明します。 課題をしっかり復習する 課題を提出する場面が多くあるかと思いますが、課題はしっかりと復習するようにしましょう。実務者研修のスクーリング部分では、実践的な内容を学びますが、その基礎となる部分は、自宅学習で履修する科目の中で学びます。 課題をしっかりと復習しておくことで、スクーリング時の理解度を高めることができます。 計画的に学習する習慣を身につける 実務者研修を修了するためには、計画的に学習する習慣を身につけることが重要です。 先ほども記載したとおり、実務者研修を修了できない理由は、課題の提出をしなかった、履修していない科目があったというケースがほとんどです。 計画的に学習する習慣を身に着けることで、無理なく実務者研修を修了することができます。 実務者研修を受講する際に、計画的に学習する習慣を身に着けることで、いずれ介護福祉士 国家試験を受験する際にも役に立つはずです。 5.実務者研修を受講するにはスクール選びも大切 スクールによって、学習サポートの体制やルールが異なりますので、自身にあったスクール選びも大切です。スクール選びのポイントを説明します。 振替受講ができるか スクーリング時に、急な体調不良や用事が入ってしまい、欠席しなければならない場合もあるかと思います。 無料で振替受講ができるスクールもあれば、有料の場合、また開講数が少ない場合等の理由で、遠くのスクールへ行かなければならない場合や、そもそも振替自体ができないスクールもあります。 欠席した場合の対応は、スクールによって異なりますので、申込前に必ず確認するようにしましょう。 質問しやすい雰囲気か スクールの雰囲気が自身にあっているかも重要です。 たとえば、質問しやすい雰囲気かどうか。あらかじめ、説明会等でスクールの雰囲気を見てみるのもよいですし、質問できる仕組みがあるかどうかをホームページ等で確認するとよいでしょう。 学習サポートの体制はしっかりしているか 学習サポートの体制についても、スクールによって異なるため、あらかじめ確認しておくとよいでしょう。 たとえば、振替受講の場合に、どのような手続きが必要なのか。質問したい場合には、どのような手段があるのか。修了試験に不合格となった場合どうなるのか。等は、実務者研修を無事に修了できるかに直結してきます。 また、介護福祉士国家試験の受験をめざす場合に、受験対策等のサポートがあるのかも確認しておくとよいでしょう。 6.まとめ 実務者研修の内容や難易度、修了するためのポイントについて解説しました。実務者研修は、難しい研修ではないですが、決められたカリキュラムを全て履修しないと修了することができません。 実務者研修を修了するためには、計画的な学習と自身にあったスクール選びが重要となります。 金額面だけでなく、サポート面も含めて自身にあったスクール選びをして、実務者研修の修了、そして介護福祉士の合格をめざしましょう。

続きを見る > -

2023.12.28冬季休業のお知らせ

2023.12.28冬季休業のお知らせ時下益々ご清祥の事とお慶び申し上げます。 日頃より格別のご愛顧を賜り、厚く御礼申し上げます。 誠に勝手ながら、以下の期間中を冬季休業期間とさせて頂きます。 お手数をおかけしますが、あらかじめご了承くださいませ。 【冬季休業期間】 2023年12月29日(金)~2024年1月4日(木) ※お申込み・資料請求はホームページにて24時間受付けております。 【講座についてご不明な点がある方へ】 当校では初任者研修・実務者研修・介護福祉士国家試験受験対策講座・ケアマネジャー受験対策講座についての説明会動画を配信しております。 講座についてご不明な点がございましたら、ぜひ動画をご覧ください。 ▼初任者研修無料説明会動画配信はこちら ▼実務者研修無料説明会動画配信はこちら ▼介護福祉士受験対策講座無料セミナー動画配信はこちら ▼ケアマネジャー受験対策講座無料オンライン講習会動画配信はこちら ご不明な点が解決しない場合はこちらもご覧ください。 【よくあるご質問】 https://www.sanko-fukushi.com/faq/ 何卒ご理解いただけますよう宜しくお願い申し上げます。 三幸福祉カレッジ お問合せ先:0570-015-350 (平日 8:50~18:00)

続きを見る > -

2023.12.27

2023.12.27お得情報

<1/9(火)スタート>実務者研修 新春応援キャンペーン<1/9(火)スタート>実務者研修 新春応援キャンペーン 三幸福祉カレッジでは、介護の資格取得にチャレンジする方を応援するため、受講料30%OFFのキャンペーンを実施します。2024年度(2025年1月)の介護福祉士国家試験を受験予定の方は、この機会にぜひお申し込みください。 ≪キャンペーン概要≫ ■受講料:30%OFF 【保持資格別受講料】 ・初任者研修・ホームヘルパー2級保持者 99,700円(税込109,670円)→ 30%OFF価格 69,790円(税込76,769円) ・免除資格なし 129,700円(税込142,670円)→ 30%OFF価格 90,790円(税込99,869円) ■キャンペーン期間:2024年1月9日(火)~2024年1月31日(水) ※キャンペーン価格は1/9(火)から適用されます。 💡三幸福祉カレッジが選ばれる3つのポイント💡 ポイント①教室がたくさんあるから自宅や職場の近くで通いやすい 北海道から沖縄まで全国450教室以上で実務者研修を開講しています。 実務者研修を受講される方は介護現場でお勤めの方が大半のため、働きながら通っていただきやすいよう、教室がない地域でも、「一人でも多くの方が受講し、介護福祉士を目指してほしい」という想いで、地域の介護事業所や貸会議室をお借りし開講しています。 ポイント②クラスがたくさんあって通学日が選びやすい 「早めの日程で受講したい」、「休みの日に受講したい」、「この曜日に受講したい」など、希望に合わせて選ぶことができるよう、たくさんのクラスをご用意しています。年間1900クラス※を開催しており、希望のクラスを選ぶことができます。 急な体調不良などでも無料で何度でも振替ができます。 ※2022年度 ポイント③通学はわずか7日 通学はわずか7日。「働きながら通い」やすいを追求したオリジナルのカリキュラムです。休みがとりづらい方も通学しやすいとご好評をいただいています。 💡受講生の声💡 ▼実務者研修 修了生 北村あゆみさん より深く介護の仕事に関わりたい、そのためにステップアップしようと思い、実務者研修を受講しました。講座では、介護の基本を思い出しながら”利用者様主体の介護”を実践する考え方や技術を学びました。利用者様一人ひとりの出来る範囲に合わせた介護の仕方を考えるようになったことで、利用者様との関わり方も変わりました。 ※キャンペーン価格は1/9(火)から適用されます。 三幸福祉カレッジ

続きを見る > -

2023.12.27

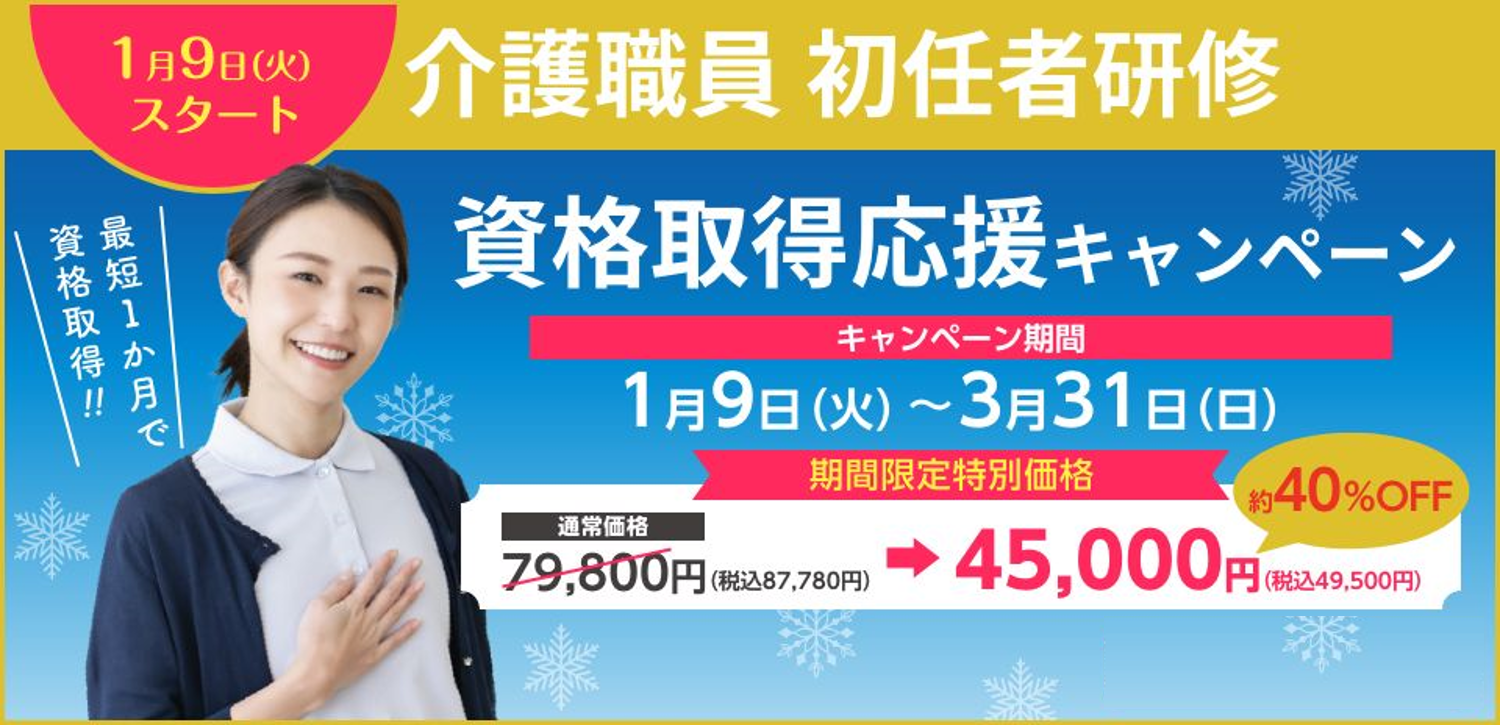

2023.12.27お得情報

<1/9(火)スタート>初任者研修 資格取得応援キャンペーン<1/9(火)スタート>初任者研修 資格取得応援キャンペーン 三幸福祉カレッジでは、介護の資格取得にチャレンジする方を応援するため、受講料約40%OFFのキャンペーンを実施します。最短1か月で資格取得と就職が目指せるため、介護職として就職を目指している方はこの機会にぜひお申し込みください。 ≪キャンペーン概要≫ ■受講料:約40%OFF 79,800円(税込87,780円)→ キャンペーン価格 45,000円(税込49,500円) ■対象クラス:1月~3月生 ※4月生以降は45,000円(税込49,500円)が定価への価格変更を予定しています。 4月1日付変更申請済み ■キャンペーン期間:2024年1月9日(火)~2024年3月31日(日) ※キャンペーン価格は1/9(火)~適用されます。 💡三幸福祉カレッジが選ばれる3つのポイント💡 ポイント①1か月で資格取得と就職が目指せる 1か月で修了できる短期クラスを豊富にご用意しています。早く働きたいと思っている方が最短で資格取得を目指すことができるクラスです。受講中から就職活動ができるため、初任者研修の修了直後から仕事をスタートさせることもできます。 ポイント②就職サポートが充実している 介護業界に就職・転職をしたいと思っている人をサポートするため、専任のキャリアアドバイザーによる就職サポートを用意しています。 ○無料で資格取得 就職応援制度 介護の仕事をお探しの方を応援するため、無料で初任者研修が取得できる就職応援制度をご用意しています。 <こんな方がこんな方が就職応援制度の対象です> これから介護のお仕事をお探しの方で、①〜③に該当する方 ①対象教室で初任者研修を受講できる ②週3日(週20時間)以上働ける ③6ヶ月以内に勤務を開始する ○無料の就職サポート 就職支援部の専任の担当者が就職活動をサポートします。希望条件や就職活動に関する不安を伺いながら、求人のご紹介や面接のサポートをさせていただきます。初めての就職・転職活動の方でも安心して就職できるよう丁寧にサポートします。 ポイント③駅チカの教室で通いやすい 北海道から沖縄まで全国で開催しています。15日間※の通学の負担を減らすため、駅チカや駐車場付きなど通いやすい場所に教室をご準備しています。 ※エリアによって通学日数は異なります。 💡受講生の声💡 ▼初任者研修 修了生 宮本亨さん 母の介護をきっかけに、長年勤めていた飲食業界から介護業界への転職を決意。 初任者研修の受講中から就職支援部の方に常に気にかけていただき、インターネットではまだ掲載されていない入ってきたばかりの求人情報をすぐに紹介してくれました。 福祉施設から直接聞いた情報を事前に教えていただけたので、自分の条件と合っている、やりたいことを実現できる施設を選ぶことができました。 今は、介護職で長く働いてステップアップしたいと考えています。 ※お申込みはキャンペーン開始後の1/9以降 三幸福祉カレッジ

続きを見る > -

2023.12.26

2023.12.26介護コラム

実務者研修はどこがいい?スクール選びのポイントや取得の方法について実務者研修はどこがいい?スクール選びのポイントや取得の方法について 介護の資格には、介護の入り口とも言える初任者研修から、実践的な知識や技術を習得する実務者研修、介護のプロである介護福祉士などがあり、自分はどの資格をどこで受けたらいいか分からないという人も多いのではないでしょうか。 そこで今回は、無資格者や未経験者でもチャレンジ可能な実務者研修は、どこで受けたらいいのかについて、スクール選びのポイントや初任者研修との違いを交えて解説します。 実務者研修とは 実務者研修とは、 介護について一般的な知識と技術、思考プロセスを身に付け、一般的な介護業務を行えるようになるための研修です。 2013年から新設された研修制度で、以前のホームヘルパー1級(訪問介護員1級)や介護職員基礎研修がこれにあたります。 実務者研修は、介護福祉士国家試験を受験するために、必ず受講しなければならない講座です。 介護職員として働くうえで必要な介護過程の展開や認知症等について学ぶことができます。 実務者研修は、介護資格の無資格者や介護業務の未経験者でも受講することが可能ですが、初任者研修などの介護の資格をお持ちの方は、受講した研修に応じて実務者研修の一部が免除され、受講する負担を減らすことができます。 参考:三幸福祉カレッジ 実務者研修学習内容 https://www.sanko-fukushi.com/course/jitsumu/homework/ 実務者研修と初任者研修の違いを知っておこう 介護の資格には、介護職のスタートとも言える初任者研修があります。 介護の業務に携わる際、実務者研修と初任者研修のどちらを受講したら良いのかと悩む人も多いです。 まずは、自身に最適なスキルを習得するために、実務者研修と初任者研修の違いについて見ていきましょう。 受講の目的の違い 初任者研修は、介護の仕事をするために、基礎から応用までを学ぶことを目的としています。 一方の実務者研修は、より質の高い介護サービスを提供するために、実践的な知識と技術を学ぶことを目的としています。実務者研修は、介護福祉士国家試験を受験するために修了が必須の講座となっており、介護福祉士を目指し介護職としてキャリアアップをめざす方が多く受講しています。 費用、受講期間の違い 費用は初任者研修の方が安い傾向にあります。ただし実務者研修は同じ学校でもお持ちの介護の資格によって受講料が異なるため、検討している学校の受講料を確認しましょう。 受講期間は初任者研修は最短1か月で資格を取得可能な学校もあり、未経験で早く資格を取って就職をしたい方は初任者研修がおすすめです。 ※費用については、スクールの割引制度および給付金の制度などにより異なります。 実務者研修を受けるのはこんな人 介護福祉士実務者研修を受講する人には、介護資格の無資格者から実務者研修を修了してキャリアップを目指す人まで、その境遇はさまざまです。 中でも、2016年度(2017年1月)から上位資格である介護福祉士国家試験を受験するためには、実務経験の3年に加えて実務者研修を修了することが必須となりました。 そのため、介護資格で唯一の国家資格である介護福祉士を取得し、さらにステップアップしたいと考えている人は、実務者研修を受講しています。 また、指定訪問介護事業所では、ご利用者の数に応じてサービス提供責任者を配置する必要があり、このサービス提供責任者になるには、実務者研修を修了する必要があります。 サービス提供責任者は、ご利用者の状態の把握をはじめ、介護計画の作成やケアマネジャーとの連携、訪問介護員の管理など、多岐にわたる業務に携わるやりがいのある仕事です。 そのため、訪問介護サービスを提供する上での全体的なコーディネート役であるサービス提供責任者としてキャリアップしたい人は、実務者研修を受講しています。 実務者研修を受けるスクール選びのポイント 実務者研修は、通学(通学講習)および通信(自宅学習)で学ぶケースが一般的です。 介護資格の無資格者の場合、学習時間は450時間、期間は6カ月以上と長期にわたります。 無事に実務者研修を修了するためには、自身のさまざまな状況を踏まえながら受講計画を立て、最適なスクールを選ぶことがポイントです。 ポイント1 現在の仕事や生活リズムに合った学校を選ぶ 仕事や子育てをしながら実務者研修を受講する場合は、平日や土日などから自身の生活スタイルにマッチしたカリキュラムを選ぶことが、両立への近道です。 また、介護過程IIIや医療的ケアは、通学(通学講習)になるため、職場や自宅から近い場所にスクールがあるかを事前に確認しておくことも大切です。 ポイント2 サポート体制を比較する 通学であれば一緒に学ぶ仲間もいてモチベーションを維持できますが、通信となるとスクールのサポート体制を加味することが、実務者研修を修了する鍵となります。 自宅学習する中で、どうしても理解できないことがあったり深く知りたいことがあったりなどの際は、スムーズな対応が可能なスクールなのか。 また、体調不良や急用などが発生した際は、受講日の振替や受講期間の延長が可能なのか。 自身が研修を受講中に考えられるあらゆる事態を想定しておき、どのようなサポート体制があるのかを確認しておきましょう。 ポイント3 受講料を比較する 同じ実務者研修を受講であっても、スクールごとに受講料が異なります。また、さまざまな割引や給付金などの制度を活用できる学校もあります。 【利用できる主な給付金制度】 ・専門実践教育訓練給付金制度 一定の条件を満たす雇用保険者のうち、受講修了後に受講料の50%が、受講修了後1年以内に就職・介護福祉士国家試験合格でさらに、20%(合わせて最大70%)が給付される。 ・教育訓練給付金制度 一定の条件を満たす雇用保険者のうち、受講修了後に受講料の20%が給付される。 参考:三幸福祉カレッジ 受講料が戻る給付金制度 https://www.sanko-fukushi.com/fee/#a4 初任者研修を受講したスクールと同じであれば、実務者研修の受講料を安くできるパターンもありますので、活用できる制度を上手に利用しましょう。 上記のポイントを考慮しつつ、受講を検討しているスクールのホームページの確認や資料請求するなどして、ご自身が学びやすい学校を選びましょう。 実務者研修の難易度は? 国家資格の介護福祉士と異なり、実務者研修には認定試験がないため、難易度は高くないと言えます。 介護についての一般的な知識と技術、思考プロセスを身に付け、介護業務を行えるようになることが目的です。 通信(自宅学習)は、科目ごとに課題を提出します。学校によってはスマホやパソコンで課題を提出できるので、仕事の合間などにも課題に取り組むことができ、働きながらでも受講しやすい学校もあります。 また、通学(通学講習)で学ぶ介護過程IIIや医療的ケアは、応用的な事例を用いて実践力を養成するため、授業内容をしっかりと理解することができれば、修了は可能です。 ただし、実務者研修の修了を目指すことはもちろんですが、学んだ内容をその後の実務に生かし、ご利用者へより良い介護サービスを提供することが大切です。 難易度に関わらず、確実に理解しようという気持ちで実務者研修を受講しましょう。 まとめ 今回は、無資格者や未経験者でもチャレンジ可能な実務者研修は、どこで受けたらいいのかについて、スクール選びのポイントや初任者研修との違いを交えて解説しました。 実務者研修を受講、修了することで、ご利用者に対しより良い介護サービスを提供できるようになるだけでなく、サービス提供責任者や介護福祉士などへステップアップも目指せます。 実務者研修を受ける際にかかる費用だけではなく、スクールのサポート体制や自分の置かれた環境に応じたスクールを選びましょう!

続きを見る > -

2023.12.19

2023.12.19介護コラム

介護福祉士の仕事内容は?将来性や働くメリット・デメリットを解説介護福祉士の仕事内容は?将来性や具体的な仕事内容を解説 超高齢社会を迎え、より注目が高まっている介護福祉士。 介護福祉士の仕事には、身体介護をはじめ生活援助やチームマネジメントなどがあります。 しかし、一般的な介護職とどのような違いがあるのかと疑問に思われる人も多いです。 そこで今回は、今後さらに必要性が高まる介護福祉士について、具体的な仕事内容や将来性などを解説します。 1.介護福祉士とは? 介護福祉士は、高齢者や障害者の生活支援、福祉サービスを提供する専門職です。 身体的および精神的なケア、日常生活の援助、社会参加の支援などを行い、ご利用者の尊厳と自立を重視します。 福祉施設や医療機関、ご利用者の自宅などで業務し、チームと連携して総合的なケアを担当します。 専門的な知識やコミュニケーション能力が求められ、人間関係の構築や安心感の提供が大切です。 ①介護福祉士は介護の唯一の国家資格 介護福祉士は、数ある介護の資格の中でも唯一の国家資格です。 毎年1月下旬頃に実施される筆記試験と、同じく毎年3月上旬頃に実施される実技試験に合格して登録を行うことで、国に認められた介護福祉士として活躍できます。 そして、一度資格を取得すれば全国どこでも通用し、更新もないため一生ものの資格です。 出典:厚生労働省「介護福祉士の資格取得方法」 上記は、介護福祉士になるための資格取得ルートを表にしたものです。 養成施設ルートは、指定された養成施設などを卒業後、介護福祉士国家試験を受験します。 最も多い実務経験ルートは、3年以上の実務経験および介護福祉士実務者研修を修了後、介護福祉士国家試験を受験します。 福祉系高校ルートは、福祉系高校に入学し、定められた科目や単位を取得し卒業後、介護福祉士国家試験を受験します。 関連ページ:三幸福祉カレッジ「介護福祉士になるには-試験・資格取得までの流れと受験資格について-」 ②介護福祉士が活躍できる場所 介護福祉士は、他の介護職の活躍の場と違いはありませんが、チームマネジメント等求められる役割が変わってきます。 • 特別養護老人ホーム • 介護老人保健施設 • 介護付き有料老人ホーム • 通所介護(デイサービス) • グループホーム • 訪問介護事業所 • 障がい者施設 • 病院 2.介護福祉士の仕事内容を6つご紹介 こちらでは、介護福祉士として行う主な業務を6つ解説します。 ①身体介護 身体介護は、ご利用者の身体に直接接触して行う介助サービスです。 日常生活動作(ADL)や手段的日常生活動作(IADL)、生活の質(QOL)の向上 を目的とした自立支援や重度化の防止などが含まれます。 ご利用者の日常生活や社会生活において、専門的知識や技術をもって行われるサービスであり、食事や入浴、排泄、移動、移乗などの介助が該当します。 ②生活援助 生活援助は、身体介護以外で、ご利用者が単身であったり、家族が障がいや疾病で家事を行うことが困難な場合に行われ、日常の家事を代行する介助サービスです。 ご利用者個々の状況に応じた援助を提供し、本人に関連する家事に限定されます。 調理をはじめ洗濯や掃除、ベッドメイクや買い物、薬の受け取りなどが該当します。 ③食事介護 食事介助は、高齢や健康上の理由で一人では食事が困難な人を支援する介助サービスです。 ご利用者の状態に応じて、通常食や刻み食、ミキサー食などを提供し、摂取内容や量を記録します。 食事介助は、テーブルやリクライニング車椅子、ベッド上などで行われ、ご利用者の残存能力を最大限に活用しつつ、嚥下の安全性や適切な姿勢の確認も重要な仕事です。 ④社会活動支援 社会活動支援は、お互いの対話を促進し、近隣の住人とのつながりを強化し、地域の催しやさまざまな活動の情報を提供することで、ご利用者の社会参加を支援するサービスです。 就労支援や地域活動の情報提供、社会参加支援などを通じて、ご利用者が穏やかで安定した生活を送れるようサポートします。 また、孤立を防ぎ社会とのつながりを保つ、家族や近隣住民と良好な関係を築けるよう支援します。 ⑤相談・助言 相談・助言は、社会的に不安や悩みを持つ人に対して、介護に関するアドバイスや指導を提供します。 具体的な相談内容は、介護保険や要介護認定に関するもの、介護サービスや福祉用具の案内、将来の介護計画などが含まれます。 ご利用者や家族からの相談に応じ、日常生活の向上をサポートし、必要なサービスや施設への案内を行います。 また、単発の相談だけではなく継続的な対話を通じて、不安解消やトラブル回避にも努めます。 ⑥チームマネジメント 介護福祉士は、リーダーシップの役割を果たし、チームやユニットのマネジメントも重要な仕事です。 介護の実践者としてだけではなく、介護技術の指導や他職種との連携も求められます。 介護福祉士としての経験が豊富な場合は、施設内でのマネジメントやチームケアを担当し、スタッフの指導や業務管理を実施します。 3.介護福祉士の将来性は? 介護福祉士を目指すにあたり、将来性はとても気になるところです。 ここでは、今後における介護福祉士の将来性を解説します。 ①介護福祉士の需要はどんどん増える 今後、介護福祉士の需要はさらに増していくことでしょう。 その背景には、「2040年問題」と「2054年問題」が大きく作用しています。 2040年問題は、2025年から2040年までの15年間に現役人口が1,000万人減少する課題で、生産年齢人口の急激な減少により、労働力不足が深刻化します。 また、2054年問題は、高齢者が急増し、全人口の約25%が75歳以上に達する未知の超々高齢化社会に突入する課題です。 2054年まで高齢者が増加し続けるため、介護福祉士の需要は高まることが予測されます。 介護福祉士は、知識と経験が求められ、人手不足に歯止めをかけられる存在です。 将来的にも需要が続き、環境改善が進んでいるため、介護福祉士の将来は明るいと見込まれます。 ②国家資格を取得すると多方面でもニーズがある 介護福祉士国家資格を取得すると、介護職以外の多方面でもニーズが高まります。 介護施設内の業務だけではなく、リハビリやIT分野でも活用できるほか、理学療法士や人工知能(AI) と連携し、新しい技術の導入が求められています。 また、ハンドケアや音楽療法、アニマルセラピーなど、多様な治療や療法にも対応できます。 さらに、出産や育児で一時離れていてもニーズがあるので、すぐに仕事に復帰することも可能です。 ③介護福祉士の平均年収 実際に介護福祉士として働いた場合、平均年収はどのくらいになるのでしょうか。 出典:厚生労働省「令和4年度介護従事者処遇状況等調査結果:第136表」 厚生労働省が発表した「令和4年度介護従事者処遇状況等調査結果」によると、介護福祉士の平均給与額は331,690円です。 同じ介護職である初任者研修修了者が302,910円、同じく実務者研修修了者が302,500円ですので、年収では約300,000円以上も介護福祉士の方が高いことがわかります。 関連ページ:三幸福祉カレッジ「介護福祉士の平均年収はいくら?給料アップのために知りたいお金事情を解説」 4.介護福祉士で働くメリット 介護福祉士は、他の介護支援と比べ年収が高く将来性は明るいですが、その他にも多くのメリットがあります。 キャリアアップを図れる 勤務する施設によって、主任やリーダーのポジションは介護福祉士に限定されることがあります。 経験を積んでいくことで、認定介護福祉士や医療系専門職へのキャリアチェンジや独立も可能です。 転職や就職時にも介護福祉士国家資格は強力な武器となり、即戦力として活躍できます。 全国で通用する資格であり、引っ越しやブランクがあっても採用の際には有利に働きます。 資格手当で給与が高くなる 介護福祉士は、基本給に加えて資格手当が支給されることが一般的です。 資格手当は勤務する施設などにより異なりますが、平均で5,000円〜30,000円程度が多いです。 2019年の処遇改善では、勤続10年以上の介護福祉士に平均月80,000円の加算が発表され、今後ますますの待遇向上が期待されます。 参考:厚生労働省「介護人材の処遇改善について(P.36)新しい経済政策パッケージ(抜粋)」 長年続けられる 介護福祉士に限らず、介護職は年齢や性別に制限がなく、定年後も再雇用が一般的です。 非正規雇用の場合は、定年制度がないため年齢に拘束されず柔軟に働ける上、ニーズが高いため長年続けていくことが可能です。 また、年齢が高くなるほど自身も介護する経験が出てくることもあり、その介護経験を生かすこともできます。 5.介護福祉士で働くデメリット 介護福祉士は、キャリアアップが図れ長年続けられる一方で、体力的な負担がありコミュニケーション能力が必要な点がデメリットとして挙げられます。 体力が必要 介護福祉士として働くデメリットは、体力が必要なことです。 特に入浴や移乗の介助では、腰や足を痛めてしまう人も多いので、体力的に自信のない人はデイサービスやデイケアなど体への負担が軽減できる職場を選択することも必要です。 また、昨今では介護ロボットやICTを導入している施設も増加しているので、導入している施設を選択肢として入れておくと良いでしょう。 コミュニケーション能力が必要 介護福祉士を含め介護職として働く上で大切なことは、コミュニケーション能力です。 人の話を聞き、行動できる能力が求まられるため、コミュニケーションが苦手な人はご利用者や他のスタッフとの関係性を構築する際に苦労します。 まとめ 今回は、今後さらに必要性が高まる介護福祉士について、具体的な仕事内容や将来性などを交えて解説しました。 介護福祉士は、数ある介護の資格の中でも唯一の国家資格で、 待ち構える2025年問題や2050年問題の影響で、介護福祉士の将来性は非常に高いです。 また、資格手当などが支給される上、家族の介護経験を生かして長年働き続けることもできます。 介護福祉士として、介護業界で今後活躍したいと思った人はぜひチャレンジしてみましょう!

続きを見る > -

2023.12.19

2023.12.19介護コラム

介護施設の種類を一覧でご紹介!特徴や仕事内容を解説介護施設の種類を一覧でご紹介!特徴や仕事内容を解説 介護施設には、特別養護老人ホームをはじめ、介護老人保健施設や介護医療院などさまざまな種類があります。 いざ介護業界で働きたいと思っても、どのような施設があり、その施設の特徴や仕事内容にはどのようなものがあるのか分からず、不安になる人も多いです。 そこで今回は、これから介護職で働きたい人のために、入居施設の種類について、それぞれの特徴を仕事内容を交えて解説します。 ぜひ参考にしてください。 1.介護施設の種類を一覧でチェック 介護施設の種類は、大きくは以下の3つに分類され、それぞれの施設で提供するサービスの種類も異なってきます。 今回は、この中でも特に求人が多い「入居施設」について解説していきます。 ・入居施設 ・通所施設 ・訪問介護 参考:厚生労働省「介護事業所・生活関連情報検索、公表されている介護サービスについて」 2.入居施設における公的施設と民間施設の違いは? 公的施設は、地方自治体や社会福祉法人、医療法人によって運営され、主に特別養護老人ホーム(介護老人福祉施設)や介護老人保健施設、介護医療院などがあります。 公的施設は民間施設と比較して利用料は低めのため人気が高く、待機時間がかかりやすいためエリアによっては入居待ちの状態も多いのが特徴です。 一方の民間施設は、民間企業によって運営され、主に有料老人ホームやサービス付き高齢者向け住宅などがあります。 民間施設は公的施設と比較して利用料は高めですが、迅速な入所が可能でありサービスも充実しているのが特徴です。 3.公的施設における介護施設の特徴 こちらでは、地方自治体や社会福祉法人、医療法人によって運営されている公的な介護施設の特徴を解説します。 ①特別養護老人ホーム 「特養」と呼ばれることの多い特別養護老人ホームは、要介護度が3以上の認定を受けた人が対象で、要介護1〜2の認定を受けた人の入居には自治体の特別な許可が必要です。 介護保険により手頃な価格でサービスを提供し、看取りまでのケアを行っています。 最近では、10人以下の少人数グループを生活単位として区分けしたユニット型が増え、より充実した介護を提供できるようになりました。 在宅復帰を念頭に、介護が必要な人を受け入れ、日常生活の支援や機能訓練、療養上のお世話などを行います。 入所者の意思と人格を尊重し、常に入所者の立場に立ったサービス提供が求められます。 要介護度が高い利用者が多いため介護スキルの向上が見込まれるほか、他の介護施設と比較して給与が高めに設定されているのが特徴です。 ②介護老人保健施設 「老健」と呼ばれることの多い介護老人保健施設は、在宅生活への即時の復帰が困難な高齢者が、数カ月間の滞在を目的とした施設です。 入所期間は他の介護施設に比べて短く、理学療法士や作業療法士などの専門職が常駐し、高品質なリハビリを提供します。 老健は特養と異なり在宅復帰を目指す施設のため、リハビリや医療、介護などを提供する際に、その人の持っている能力に応じて自立をサポートすることが求められます。 医療やリハビリの知識の拡充が見込まれるほか、スキルの向上や在宅復帰支援による達成感、専門スタッフとの連携を通じた経験の積み上げができる、要介護度が低い利用者が多く身体的負担が軽減できるのが特徴です。 ③介護医療院 2018年4月に創設された介護医療院は、充実した医療設備を整え、特に高い医療ニーズを持つ要介護者に対応可能な施設のため、看取りケアやターミナルケアなども受けることができる終のすみ家として入居する人が多いです。 長期療養が必要な方を受け入れ、自立した生活をサポートするという側面があるため、入所者の意思を尊重したサービス提供が求められます。 医療と介護の両方の性格を備えているため、高齢者介護および看護に関する広範な知識やスキルが身につくほか、多職種との連携でコミュニケーションや協調性が向上できる、将来のキャリアアップに役立てることができるのが特徴です。 4.民間施設における介護施設の特徴 次に、民間企業によって運営されている介護施設の特徴について解説します。 ①介護付き有料老人ホーム 介護付き有料老人ホームは、本格的な介護と生活支援を行う施設です。 生活介護だけではなく、必要に応じて看護やリハビリのサポートも行うなど、入居者の状態に応じて多岐にわたるサービスを提供しています。 運営会社が介護以外のさまざまな事業を行っているケースがあるため、住宅建築費用や資格取得支援をはじめとする福利厚生制度が充実しているほか、入居費用の高い施設では高級ホテルのような外観や内観をしており、建物同様にハイクラスな接遇を求めるため接遇スキルを向上できるのが特徴です。 ②住宅型有料老人ホーム 住宅型有料老人ホームは、自立から一定の要介護度まで広く入居者を受け入れている施設です。 生活を豊かにするためのさまざまなイベントやレクリエーションを提供し、他の入居者とのコミュニケーションが円滑に図れるようサポートします。 基本的に生活支援サービスを提供しており、介護サービスを提供することは少ないため、身体的な負担の軽減が図れるほか、要介護度が低い利用者が入居されており、入居期間が長くなる可能性があるため、長い期間で利用者と関わることができるのが特徴です。 ③サービス付き高齢者向け住宅 サービス付き高齢者向け住宅は、介護施設というよりも住宅として位置づけられており、外出や外泊が可能で、自由度が高くのんびりと老後を過ごすことができます。 一般型と介護型の2つに分けられ、一般型では外部事業者が提供する居宅サービスを利用し、介護型では担当の介護職員がサービスを提供します。 また、安否確認や生活相談の提供が必須のため、緊急時における適切な対応やサービスが提供できる環境が求められます。 自立した生活を送れる入居者が多いため、身体介護は少なく、1日のスケジュールはきっちりと決めずに入居者に合わせて業務を進めていくため、臨機応変な対応を身につけることができるのが特徴です。 ④グループホーム グループホームは、5名〜9名程度と少人数の認知症患者がユニットを形成し、専門職員のサポートを受けながら共同生活を営む施設です。 入居者の能力に応じて、洗濯や料理などの役割を分担し、自分でできることは自分で行いつつ、できないことを介護職員がケアを行います。 アプローチの方法により、認知症の進行を緩やかにし、利用者が自立した生活を送ることできるようにするため、認知症の症状を十分に理解した上で、自分でできることは自分で行えるよう、一歩下がって見守りながらサポートできる能力が求められます。 1ユニット5名〜9名程度の少人数制で入居者に寄り添ったケアができるほか、身体介護が少なく高齢者との距離が近く信頼関係が築きやすい、高齢者の認知症ケアに特化した知識が得られるなどが特徴です。 参考:厚生労働省「介護事業所・生活関連情報検索、公表されている介護サービスについて」 5.介護施設で働くメリット では、実際に介護施設で働くことで、どのようなメリットが得られるのでしょうか。 介護施設で働くメリットには、主に以下の5つが挙げられます。 1. 勤務時間の柔軟性が高く、シフト制で自分都合の勤務時間が選びやすい。パート勤務や家庭との両立もしやすい。 2. 年齢や性別、学歴に制約がなく、介護職は幅広い世代が活躍できる。50代や60代も多数働いており、経験や人間性が重視される。 3. 就職、転職がしやすく、需要が高まる高齢化社会で介護施設が増加。現場の雰囲気や働き方が異なり、柔軟に選択が可能である。 4. 親の介護にも役立つ知識や経験が身につき、介護職の勤務形態が両立に適している。介護制度の知識は親の介護時に有益となる。 5. 資格取得で収入アップやスキルアップが可能である。介護福祉士資格は、経験を生かし受験可能で、他の資格取得もキャリアアップに寄与する。 関連ページ:三幸福祉カレッジ「【意外と知られていない】介護職で働く5つのメリット」 6.まとめ 今回は、これから介護職で働きたい人のために、介護施設の種類について、それぞれの特徴や仕事内容を交えて解説しました。 介護施設の種類は、提供する介護サービスの内容、施設の運営が自治体や民間かによって異なり、介護施設によって特徴や仕事内容がさまざまです。 介護施設で働くことは、自分都合の勤務時間が選びやすく家庭との両立がしやすい、幅広い世代が活躍できる、需要が高まっているため就職や転職がしやすい、親の介護にも役立つ知識や経験が身につく、資格取得で収入アップやスキルアップが可能になるなど、多くのメリットが得られます。 今回の記事を参考に、自分に合った介護施設を見つけ、介護職として活躍しましょう!

続きを見る > -

2023.12.04

2023.12.04試験情報

【2023年最新版】第26回ケアマネ試験 合格発表第26回(2023年度)ケアマネジャー試験 合格発表 令和5年10月8日(日)に行われた第26回(2023年度)のケアマネの(介護支援専門員実務研修受講試験)の合格発表が令和5年12月4日(月)に行われました。 各都道府県の試験センターにて合格発表がされていますので、お住いの都道府県の試験センターのホームページをご確認ください。 ≪参考≫東京都合格率 2023年度東京都合格率:24.4% 2022年度全国合格率:19.0% 参照元:公益財団法人東京都福祉保健財団 各都道府県の試験センターはこちらから確認できます。→試験センター一覧 全国の正式な合格率は後日厚生労働省から発表があります。 第26回ケアマネジャー試験解答速報動画 試験問題を解説した動画をご用意しています。 今後受験を検討されている方は試験の概要を把握するうえでもぜひご覧ください。 【ケアマネ解答速報】2023年度(第26回)解答速報動画(介護支援分野) 【ケアマネ解答速報】2023年度(第26回)解答速報動画(保健医療福祉サービス分野)

続きを見る > -

2023.11.30

2023.11.30介護コラム

フィリピン人の特徴は?介護士が多い理由や雇うメリットを解説フィリピン人の特徴は?介護士が多い理由や雇うメリットを解説 昨今、介護業界では多数のフィリピン人が活躍しています。 活躍している背景には、フィリピン人の多くが常に明るく陽気な性格のため、高齢者からも人気があることが挙げられます。 その他にも、元来フィリピン人が持っているさまざまな特徴が影響しています。 そこで今回は、フィリピン人の特徴について、介護士が多い理由や雇うメリットなども交えて解説します。 特に、今後フィリピン人を介護士として受入れを検討している事業所の人は参考にしてみてください。 フィリピン人の介護士が日本で働く理由 日・フィリピン経済連携協定(EPA)は、2006年(平成18年)9月9日に署名され、2008年(平成20年)12月11日に発行されました。この協定に基づいて、フィリピンからの看護師・介護福祉士候補者を受入れる仕組みができました。 フィリピン協定では、看護師や介護福祉士になるための2つのコースが提供されており、1つは病院や介護施設で働きながら資格を取得する「就労コース」、もう1つは介護福祉士として学業を積む「就学コース」があります。 この協定によって、フィリピンから日本への看護師・介護福祉士候補者の受入れが可能になりました。 表1 出典:厚生労働省「フィリピン人看護師・介護福祉士候補者の受入れについて」 厚生労働省によると、2023年(令和5年)3月28日時点で、フィリピン人介護福祉士候補者は就労コースで2,680名に達しています。 表2 出典:公益社団法人国際厚生事業団「外国人介護士の現状〜EPAによる受入れを中心として〜」 また、2017年に公益社団法人国際厚生事業団(JICWELS)から発表された雇用している外国人介護労働者の国籍と人数によると、フィリピンが全体の41,4%を占めて最も多く、介護分野の外国人介護職員数は3,500人と見込まれており、日本にいるフィリピン人介護士がいかに多いのかがわかります。 フィリピンよりも日本のほうが給与が高い フィリピン人介護士が日本で働く理由として大きな要因の1つが給与の違いです。 厚生労働省によると、2017年におけるフィリピンの平均日額は約1,120円(415ペソ)、平均月収は22,400円です。 一方、日本で介護士として働く人の平均月収は約23万2,000円です。 フィリピンでは多くの人が貧困層であり、国内で仕事を探すことは難しいため、日本の介護の仕事は魅力的なのです。 参考:厚生労働省「東南アジア地域にみる厚生労働施策の概要と最近の動向(フィリピン)339P」 参考:厚生労働省「令和4年度介護従事者処遇状況等調査結果 第84表 介護従事者等の平均給与額等(日給の者)」 日本は治安がよく住みやすい 日本には約27万7,400人もの在日フィリピン人が暮らしているため、フィリピン人にとって日本は治安が良く住みやすい国として評価されています。 特に東京都足立区竹ノ塚はリトル・マニラとして知られ、フィリピン人のコミュニティが盛んです。 また、 日本は24時間開いているスーパーやコンビニエンスストアなどが多数あり、日常生活で困ることがない点で、日本は世界でもトップクラスの治安を誇り、多くの外国人にとって魅力的な国と言えるでしょう。 フィリピン人の受入れ制度や条件をご紹介 フィリピン人をはじめとする外国人介護人材の受入れの仕組みは以下の4つです。 • 特定技能ビザ • 在留資格「介護」 • EPA(経済連携協定) • 技能実習 関連ページ:三幸福祉カレッジ「外国人介護人材の受入れ制度について」 特定技能ビザ 特定技能ビザは、介護など14の分野で外国人を雇用するための在留資格で、2019年に導入されました。このビザを取得するには、海外での技能試験と日本語試験の合格が必要です。対象は17歳以上で、日本国籍者や前回試験後45日間は受験ができません。 また、日本国内で受験する場合は在留資格を持つ必要があります。 参考:厚生労働省「介護分野における特定技能外国人の受入れについて」 在留資格「介護」 在留資格「介護」は、2017年より適用された制度で、国籍に関係なく日本の介護福祉士養成施設で学び介護福祉士資格を取得した外国人が対象です。 在留期間は通常5年で、条件を満たせば更新も可能です。 在留資格「介護」では、外国人介護福祉士は日本人と同等以上の給与を受けるため、待遇面での差別はありません。 また、在留資格「介護」を持つ家族も家族滞在ビザを取得できます。 参考:厚生労働省「在留資格「介護」について」 EPA(経済連携協定) EPA(経済連携協定)は、日本と他国が経済連携を強化し、貿易障壁を撤廃することで経済協力を促進する制度です。 介護分野では、フィリピンやインドネシア、ベトナムからの人材受入れが行われています。 介護福祉士候補者として来日し、日本で介護の研修と就労を経て介護福祉士資格を取得します。 在留期間は通常4年で、家族の同伴は許可されていません。 言語能力は入国前に日本語能力検定N5以上が必要で、介護経験は看護学校卒業または大学卒業+フィリピン政府認定介護士の資格が必要です。 参考:厚生労働省「インドネシア、フィリピン及びベトナムからの外国人看護師・介護福祉士候補者の受入れについて」 技能実習 技能実習は、外国から知識や技術を学び、帰国後に国の経済発展に貢献するために日本に一定期間滞在する制度です。 介護分野では、実習生が介護施設で技術や知識を習得し、雇用契約が必要です。 主に東南アジアからの受入れがあり、家族の同伴は認められていません。 入国資格には、年齢や日本語能力などの要件があり、初年度はN4程度の日本語能力が必要ですが、1年後にN3程度に向上するよう条件が設定されています。 N3レベル未達成でも、介護技術の向上を条件に3年間まで実習を続けることが可能です。 参考:厚生労働省「介護職種の技能実習制度について」 フィリピン人の特徴は? フィリピン人には以下のような特徴があります。 • 親日でフレンドリーな性格 • お年寄りや家族を大切にしている • 計画的な行動が苦手 • 真面目にコツコツ働く • サービス精神が旺盛 • 日本語を覚えるのが早い • コミュニケーション能力が高い 親日でフレンドリーな性格 フィリピン人は、温和で友好的、親しみやすい性格です。 フィリピンの温暖な気候は、国民の生活様式と陽気な性格に影響を与え、お祭りなどの楽しい時間を好む傾向があります。 親日的な人々も多く、日本文化に興味を持っており、日本企業や製品に親しんでいます。 お年寄りや家族を大切にしている フィリピン文化では、家族が至上で、お年寄りや家族との絆が非常に重要視されています。 お年寄りや家族が体調を崩した場合、仕事よりも家庭を優先する傾向があります。 フィリピンの人口構成は若年層が多く、家族のサポートが必要な人も多いため、家族の健康を優先することは一般的です。 計画的な行動が苦手 フィリピン人は、陽気で楽観的な性格の一方で、時間を守ることや細やかな計画を立てることは苦手です。 また、集合時間に早く着くことは相手を急かすという思考があるため、時間より遅れて到着することもしばしばです。 時間に対する厳格さと計画力が特徴の日本人と比較すると、時間観念に大きな違いが見られます。 真面目にコツコツ働く フィリピン人は、生活水準向上のため献身的に働きます。 多くの人が自己に誇りとプライドを持ち、率直に感情や思考を表現する文化があるため、のんびりとした印象を持たれがちですが、実際には真面目で熱心な労働者が多いです。 大家族が多いため、家族を支えるために働かなければならないという責任感が強い傾向があります。 サービス精神が旺盛 フィリピーノ・ホスピタリティという言葉があるほど、フィリピン人はサービス精神が旺盛です。 この精神は、平和的な共存を大切にし、誰とでも仲良く過ごしたいという国民性から生まれています。 フィリピン人のホスピタリティ精神は、介護業界に限らず多くのサービス業で高く評価されており、スキルを向上させることで質の高い介護サービスを結びつけることができます。 日本語を覚えるのが早い 上述した厚生労働省発表の「フィリピン人看護師・介護福祉士候補者の受入れについて」の表を見ると、受入れは2009年(平成21年)からスタートし、一時的に減少したものの、その後は増加傾向が続いています。 また、年々日本語能力試験N2以上を持つ候補者が増え、日本語教育環境が向上していることがわかります。 このことからも、フィリピン人は日本語を覚えるのが早いと言えるでしょう。 コミュニケーション能力が高い フィリピンの公用語は英語であり、多くの人々が国外での就職を目指し高い英語力を備えているため、コミュニケーション能力は高いと評価されています。 また、フィリピン人は深く敬って態度を慎むという意味のある敬虔なキリスト教が多く、幼少期からボランティア精神や社会福祉への意識が根付いており、新しい環境でも他者と積極的にコミュニケーションを取り調和を図る姿勢が魅力的です。 外国人介護士として受入れる際の注意点 フィリピン人は、日本人に近い性格ですが国民性の違いがあるので同じように扱わないことが大切です。 フィリピン人を外国人介護士として受入れる際は、以下について留意しましょう。 • 人前で怒らず1対1で話し合う • 一度にたくさんの仕事を振らない 人前で怒らず1対1で話し合う フィリピン人は、問題解決のために努力しますが、公然の場で厳しい指摘はプライドを傷つけ、コミュニケーションに支障をきたします。 フィリピン文化を尊重し協力的な態度を持つことで、円滑な関係を築くことが重要です。 メンツを大切にするフィリピン人には、人前で怒ることは避け、個別で対話することを心がけましょう。 一度にたくさんの仕事を振らない フィリピン人の楽観的な性格は良い部分ですが、納期に対してトラブルの原因になることがありますので、リマインダーやフォローアップを通じて時間の重要性を再確認しましょう。 一点集中が得意ですので、同時に多くの仕事を振らないことが良い結果につながります。 最初に決めた業務に集中し、用意したマニュアルに基づいた指示を守らせることがポイントです。 まとめ 今回は、フィリピン人の特徴について、介護士が多い理由や雇うメリットなども交えて解説しました。 フィリピン人は、親日でフレンドリーであり、お年寄りや家族を大切にする上、サービス精神旺盛で真面目にコツコツと働く特徴があるので、介護士として活躍できる要素が多いです。 フィリピン人を介護士として雇う際は、プライドを傷つけないよう人前で怒ることは避け、一度にたくさんの仕事を振らずに最初に決めた業務に集中させる環境づくりが成功への鍵でしょう。

続きを見る > -

2023.11.20

2023.11.20その他

【復旧】電話回線 不具合のお知らせとお詫び平素は格別のご高配を賜り厚く御礼申し上げます。 電話回線の不具合により電話がつながりにくい状況になっておりましたが 現在復旧しております。 ご迷惑をおかけし申し訳ございませんでした。 ご受講に関してご不明な点がございましたら、お気軽にお問い合わせください。 ▼各校問合せフォーム https://www.sanko-fukushi.com/news/mail/ ▼日程や教室の検索はこちら https://www2.sanko-fukushi.com/form2/schedule/index/index.html ▼よくある質問はこちら https://www.sanko-fukushi.com/faq/ 三幸福祉カレッジ 0570-015-350(平日8:50~18:00)

続きを見る >

MENU