-

2022.02.16

2022.02.16介護コラム

認知症介護基礎研修とは〜介護職無資格者の研修義務化について解説〜介護の無資格者であっても、訪問介護を除く特別養護老人ホームや介護老人保健施設などの介護保険施設および通所介護において介護職として働くことは可能です。 しかし2021年度の介護報酬改定により認知症介護基礎研修の修了義務化が決定したことで、無資格で介護職として働くことができなくなります。 そこで今回は、認知症介護基礎研修について認知症ケアや義務化した背景を交えながらご紹介します。 認知症介護基礎研修とは 認知症介護基礎研修とは、認知症介護に携わる者が、その業務を遂行する上で基礎的な知識や技術と、それを実践する際の考え方を身につけ、チームアプローチに参画する一員として基礎的なサービス提供を行うことを目的とした研修です。 認知症ケアとは 認知症の人は、周囲から理解を得ることができず、人としての尊厳を失われていく状況に陥ることがあります。そのため認知症ケアにおいては、認知症の人も健常者と同じように尊厳が保持されることが大切です。 認知症の人の尊厳が保持されるための基本理念として以下のものがあります。 心のケア 関係性の重視 継続性と専門性の重要性 権利擁護の必要性 まず認知症の症状であることを理解し、認知症の人の気持ちを受け止めて寄り添うことが大切です。また認知症の人にとって環境の変化は大きな不安やストレスになるので、認知症の人の関係性を守ることを優先します。さらに認知症は進行性の病気のため、医療機関や専門的なサポートを利用しながら継続的なケアが重要です。 ただし認知症の症状であることを理解し対応することは難しいことです。介護職員や家族が認知症を理解し上手に向き合っていくための9大法則として以下のものがあります。 記憶障害に関する法則(周囲からは紛れもない事実でも、本人の認識からは消えていて事実でないことがある) 症状の出現強度に関する法則(家族や介護をサポートしてくれる人など、身近な人に対して認知症の症状がより強く出る) 自己有利の法則(自分に不利なことは認めず強情になり、自分の意見を貫き通そうとする) まだら症状の法則(認知症の症状が出たり出なかったりする) 感情残像の法則(起きた出来事に関する記憶は忘れても、感情だけはしばらく残り続ける) こだわりの法則(こだわりが強くなり他人の意見を受け入れなくなる) 作用・反作用の法則(うまく言葉で伝えることができなくても、周囲の反応を見て気持ちをくみ取ることができる) 認知症症状の了解可能性に関する法則(認知症の症状についてのすべてにおいて理解や説明ができるとされている) 衰弱の進行に関する法則(認知症の人は、認知症になっていない人より約3倍のスピードで老化する) 上記の9大法則を理解した上で認知症の人をケアしていくことが必要です。 参考ページ:介護のほんね「正しい認知症ケアとは|基本の考え方・家族が知っておきたい9大法則など 認知症介護基礎研修を義務化した背景 認知症介護基礎研修を義務化した背景には、二つの理由があります。 2025年には高齢者の約5人に1人が認知症になるとの推計から、今後も認知症の方の増加が見込まれ、あらゆる介護保険施設や事業所のスタッフが認知症介護の基礎的な知識を有している状況が必要である。 認知症介護に関する研修の体系上では介護職員初任者研修や無資格者を対象とした基礎的な研修がないため、介護サービス従事者向けの認知症ケアに関する基礎的な知識や技術、考え方などを修得できる機会を確保する。 中でも介護未経験や無資格の人が認知症への理解を深め、介護の質を向上させることが狙いです。 参考ページ:厚生労働省 「認知症施策推進総合戦略〜認知症高齢者等にやさしい地域づくりに向けて〜」 参考ページ:厚生労働省 「認知症施策推進総合戦略(新オレンジプラン)の概要」 認知症介護基礎研修の内容 2021年4月に認知症介護基礎研修が義務化されましたが、2024年3月までの3年間は経過措置として研修の受講は努力義務になっているため、現時点で無資格でも介護職として働くことは可能です。 また認知症介護基礎研修は認知症介護に関しての入り口の資格であり、認知症介護実践者研修や認知症介護実践リーダー研修などの上級資格へチャレンジもできます。 研修の対象者 認知症介護基礎研修の対象者は、介護保険施設や事業所などに従事する介護職員で、医療や福祉関係の資格を有さない無資格者です。 研修で学べること 認知症介護基礎研修では、認知症の人の理解と対応の基本や認知症ケアの実践の留意点を学ぶことができます。 具体的には、認知症の人を取り巻く現状や症状に関する基礎的な知識、認知症ケアの実践を行うために必要な方法について事例演習を通じて、背景や具体的な根拠を把握の上、ケアやコミュニケーションの内容を検討します。 研修にかかる日数と所要時間 認知症介護基礎研修は、講義3時間(認知症の人の理解と対応の基本)と演習3時間(認知症ケアの実践上の留意点)の合計6時間のため、1日で研修を修了できます。 研修を受講する方法 認知症介護基礎研修の受講方法は、主催する各自治体や委託された民間団体などによりeラーニングや集合型などさまざまですので、受講を希望する際は、該当する自治体などのホームページで確認が必要です。 また申し込みは、受講者個人ではなく、従事する介護保険施設や事業所の責任者を通じて行います。 介護職員初任者研修との違い 介護職員初任者研修は、介護の基礎から応用までを、一方の認知症介護基礎研修は、認知症介護の基礎となる知識や技術を学ぶことができます。 認知症介護基礎研修を受講することで、介護を必要とする人への対応が幅広く行えるようになるとともに、高齢者の約5人に1人が認知症になるといわれる2025年に向け、認知症ケアへの深い知識や技術を習得できます。 まとめ 認知症介護基礎研修について認知症ケアや義務化した背景を交えながらご紹介しました。 2021年4月の介護報酬改定に伴い、無資格者の介護職に認知症介護基礎研修の受講が義務化されました。 2024年3月までの経過措置期間に認知症介護基礎研修を受講しましょう。 介護職員を目指すなら三幸福祉カレッジ! 三幸福祉カレッジでは、これから介護職を目指す方や、介護職としてキャリアアップしたい方のための講座を多数ご用意しております。 まずは近くの教室を探してみましょう! ▶︎介護職員初任者研修の詳細はこちら ▶︎【無料】介護職員初任者研修オンライン説明会はこちら ▶︎介護職員初任者研修+実務者研修のセット講座はこちら(お得な受講料割引あり) ▶︎【無料】介護福祉士受験対策講座オンラインセミナーの予約はこちら ▶︎【無料】介護福祉士受験対策講座セミナー動画はこちら ▼各種SNSも実施しています。今回のようなコラム記事を定期的に更新しますので、ぜひご登録ください♪

続きを見る > -

2022.01.24

2022.01.24介護コラム

ユニットケアとは?その考え方と問題点を詳しく解説今では、多くの施設で実践されているユニットケア。ユニット型の施設で働いている方も多くいらっしゃるかと思います。この記事では、ユニットケアの考え方と問題点について、説明したいと思います。 ユニットケアの定義 ユニットケアは、介護が必要になり、施設に入居することになっても、入居者が以前の日常生活となるべく近い環境で生活し、今までと同じようにごく普通の暮らしを送ることを目指しています。 厚生労働省は、ユニットケアを「居宅に近い居住環境の下で、居宅における生活に近い日常の生活の中でケアを行うこと、すなわち、生活単位と介護単位とを一致させたケア」と定義しています。 もともとは、1994年に、ある介護施設の施設長が、数十人の高齢者が集団で食事を摂る光景に疑問を抱き、少人数の入居者とともに買い物をし、一緒に食事を作り、食べるという試みを始め、「一緒に過ごす、ごく普通の家庭の食卓にこそ意味がある」ということに気づいたことが、ユニットケアの始まりと言われています。 参考ページ: 厚生労働省「ユニットケアについて」 日本ユニットケア 推進センター「ユニットケアについて」 ユニットケアの3つの要素 ハード面をユニット型に整えるだけでは、ユニットケアが目指す「入居者が今までと同じように普通の暮らしを送ること」は実現できません。真のユニットケアを実践するためには、「ハード」「ソフト」「システム」の3つの要素からユニットケアを考える必要があります。 ハード (環境) ユニットケアを行うためには、個室とリビング等の共用空間で構成されるハードウエアの構造が必要とされています。 共有空間を囲むように個室を配置することにより、入居者同士のコミュニケーションが生まれやすくなるという研究結果もあります。 また、入居者の個性や「普通の暮らし」建物や設備に取り入れることも大切です。 個室は、入居者のプライベートな空間となりますので、自分の家具、日常生活用品、小物を個室に持ち込み、絵や写真を飾るなどして個人的領域を作ることができます。共有空間であるリビングや、廊下、さらには窓からの景色などあらゆるハード面においても、「普通の暮らし」を感じられる環境づくりを目指します。 ソフト (暮らしのサポート) ユニットケアでは、入居者が今までどんな暮らしをしてきたのかを知ったうえで、今までの「普通の暮らし」を継続できるようサポートします。 施設全体で一律の日課を設け、スタッフが分担して作業的にケアを実施するような集団ケアを行うのではなく、入居者がどのような暮らしを望んでいるのかを理解し、それぞれの生活リズムに合わせた個別ケアを実施することが重要です。 また、他者との人間関係の中で、社会との繋がりを感じられることも重要です。 入居者同士のコミュニケーションを支援することも介護職員の重要な役割となります。 システム (施設運営の中での仕組みづくり) 入居者が今までと同じような普通の暮らしを送ることができる真のユニットケアを実現するためには、職員一人ひとりが自立し、組織として機能していなければなりません。そのためには、施設運営の中での仕組みづくりが重要となります。人材育成、マネジメント、チームづくり、施設全体をまとめる仕組みなどを通して、一人ひとりの専門職が力を発揮できるような工夫が必要です。 ユニットケアを行うには、適切な暮らしのサポート(ソフト)とそれを生かすための環境(ハード)、さらに実践するための仕組みづくり(システム)が必要です。 これらの3つの要素が揃ってこそ、真のユニットケアが実践できると言えます。 参考ページ: 厚生労働省「ユニットケアについて」 日本ユニットケア 推進センター「ユニットケアとは」 従来型との違いについて 特別養護老人ホームは「従来型」と「ユニット型」の2つのタイプに分けられます。時代とともに、ケアのあり方も変化してきたことにより、2001年以降、厚生労働省は一人ひとりに寄り添った介護ができるユニット型への移行を推奨してきました。 従来型 従来型の施設は、個室ではなく、4人程の入居者が同じ部屋で一緒に暮らす多床室が中心です。廊下に沿って複数の多床室が並び、その先に大きなリビングスペースがあることが多いです。 効率的な介護を行うため、一斉に食事を行い、一斉に歯磨きを行うなど、「集団ケア」が中心となります。 ユニット型 ユニットケアは、1ユニット10名以下の入居者で生活します。リビング等の共有空間を中心に、入居者はそれぞれの個室が用意されています。個室から出ると、リビング等の共有空間で、入居者同士交流することができます。 また、ユニットケアでは、ユニットごとに固定の介護職員が配属され、入居者一人ひとりの生活リズムに合わせた「個別ケア」を行います。 参考ページ: 厚生労働省「ユニットケアについて」 ユニットケアのメリット 入居者のプライベート空間が保たれる ユニットケアでは、入居者一人ひとりに個室が用意されます。家族が訪問した際にも、入居者の部屋で過ごすことができます。自宅で暮らしていた頃と同じように、プライバシーが守られ、入居者にとって安心できる空間となります。 コミュニケーションが活発になる 小規模なユニットの中で生活していくため、入居者同士の距離が近くなります。また、いつも知っている人がいることから、安心感にも繋がります。そのため、従来型と比べ、コミュニケーションが活発になり、ユニットでひとつのコミュニティを形成することができます。 一人ひとりの暮らしや生活リズムに合わせた、個別ケアができる 入居者の今までの暮らしや生活リズムを把握し、その人に合わせた個別ケアを行うことができます。ユニットごとに固定の介護職員が配属されますので、入居者とより深く関わることができます。 ユニットケアの問題点 ユニットケアには、メリットが多くありますが、一方では、メリットが問題点となることもあります。ハード面は整備されているものの、ソフト面とシステムが機能しておらず、真のユニットケアが実践できていないというケースも少なくないのがユニットケアの現状です。 ユニット内での人間関係がうまくいかないときの対処が難しい。 入居者同士、入居者と職員の距離が近いことは、ユニットケアの特徴であり、よい面も多くありますが、人間関係のトラブルが起きた際の、対処が難しいという問題点もあります。入居者の個性や入居者同士の人間関係を把握し、コミュニケーションの支援を行うことが重要です。また、職員自身も、孤独を感じやすく、組織として職員のケアを行うことも大切です。 ユニットケアを行うためには、職員の力量が求められる 限られた人員で、24時間体制の個別ケアを行うためには、職員の力量が求められます。個別ケアを行うということは、効率よりも入居者のペースを優先することになりますので、一人で同時に複数のケアを実施するような場面もあります。職員一人ひとりが、自立して正しいケアを実践できなければなりません。また、忙しいが故に、ユニットケアの目的を見失ってしまうことがないように、ユニットをまとめるユニットリーダーの存在も重要です。そのためには、職員の人材育成、そしてユニットをまとめるユニットリーダーの育成が重要なポイントとなります。 ユニットケアのメリットを生かすためには、このような問題点にも目を向けていくことが大切です。 参考ページ: 厚生労働省「ユニットケアについて」 介護福祉士国家試験では「ユニットケア」はどのように出題される? 第33回(令和2年度)試験では次の通り出題されました。 問題25. 介護施設におけるプライバシーの保護として、最も適切なものを1つ選びなさい。 ユニット型施設は個室化が推進されているため、各居室で食事をしてもらった。 個々の利用者の生活歴の情報を、ルールに従って介護職員間で共有した。 個人情報記録のファイルを、閲覧しやすいように机の上に置いたままにした。 着衣失行があるため、トイレのドアを開けたままで排泄の介護を行った。 家庭内の出来事や会話の内容は、情報に含まれないため記録しなかった。 解答:2 引用:公益財団法人社会福祉振興・試験センターホームページ過去問題 まとめ ユニットケアは、今までと同じようにごく普通の生活を送ることを目指している。 ユニットケアを実践するためには、3つの要素(ハード・ソフト・システム)が必要である。 ユニットケアは、少人数(10名以下)で1ユニットを形成し、共同生活を送る。 特別養護老人ホームには、「従来型」と「ユニット型」がある。 ユニット型の施設では、共有空間を囲むように個室が用意されている。 ユニットケアのメリットを生かすためには、問題点にも目を向けることが大切。 三幸福祉カレッジでは、全国各地で介護職員初任者研修、介護福祉士実務者研修やその他キャリアアップ講座を開講しています。気になる資格や講座があれば、チェックしてみてください。 近くの教室を探す 講座の申込みをする 【無料】三幸福祉カレッジの資料を請求する 介護職員初任者研修の詳細はこちら介護福祉士実務者研修の詳細はこちら介護福祉士受験対策講座の詳細はこちら≫≫【無料】介護福祉士受験対策講座オンラインセミナーの予約はこちら ≫≫【無料】介護福祉士受験対策講座セミナー動画はこちら ケアマネジャー受験対策講座の詳細はこちら ▼各種SNSも実施しています。今回のようなお役立ち情報も定期的に更新しますので、ぜひご登録ください♪

続きを見る > -

2022.01.20

2022.01.20介護コラム

【参加無料】ケアマネジャー受験対策講座無料オンライン講習会のご案内三幸福祉カレッジでは、ケアマネジャー試験合格を目指す方のために、無料講習会を全国各地で実施しており、オンラインでも開催中です! ケアマネジャーの資格のことから、試験までのスケジュール、実際の試験問題の体験など、これからケアマネジャーを目指す方は必見の内容です。 また、講習会ご参加の方には、受講料の割引特典と合格するための秘訣が詰まった「合格の手引き」を無料プレゼントしています。 参加は無料ですので、お気軽にご参加ください。 <こんな方にオススメ!> ・初めて受験する方 ・ケアマネ試験について詳しく知りたい方 ・どのような勉強をすれば合格できるか知りたい方 ・2023年度試験で、絶対合格したい方! ・開催している教室が遠く参加が難しい方 ・自宅で自分の都合に合わせて参加したい方 ≪三幸福祉カレッジの無料オンライン講習会≫ 自宅でも講師の生の講義を受けてみたい方にオススメ! ≪オンライン講習会≫ Zoomを使って、自宅から参加できます。 現役講師の実際の講義を体験できます。 初めてケアマネ試験を受験する方で、試験について詳しく知りたい方、授業の様子を体験したい方はオススメの講習会です。 直接講師に質問ができるので、受験に対する今の不安や悩みを相談することができます。 【開催日時】 2023年4月17日(月)18:00~19:30 2023年4月27日(木)13:00~15:30 2023年5月9日(火)18:00~19:30 2023年5月22日(月)10:00~11:30 ▼無料オンライン講習会の様子 講師:三幸福祉カレッジ 玉井宏明 自分の都合に合わせて参加したい方にオススメ! ≪無料講習会動画≫ 動画で無料講習会の内容をいつでもどこでも視聴できます。 無料講習会は都合がつかずに参加できない。自分の知りたいことだけ手早く知りたい。そんな方にオススメです。 受験勉強の秘訣が詰まった「合格の手引き」も無料ダウンロードできるので、気になる方は、今すぐご視聴ください。 ※動画は2022年度版ですが、試験傾向など参考としてご視聴ください。 視聴はこちら ▼無料オンライン講習会イメージ 講師:三幸福祉カレッジ 小林桂子 三幸福祉カレッジ ケアマネジャー受験対策講座 三幸福祉カレッジでは、試験対策チームが毎年の試験の傾向を分析したオリジナル教材を使用し実施する、受験対策講座があります。 直接講師からの指導を受けたい方にオススメ 通学コース 完全マスターコース 通学日数 11日間 受講料 150,000円(税込165,000円) <コースのポイント> ・講義+演習+解説を繰り返し行うことで、各分野を一つ一つ学習していきます。 ポイント速習コース 通学日数 5日間 受講料 67,000円(税込73,700円) <コースのポイント> ・各分野のポイントを講師の解説と演習を繰り返し行うことで、自宅学習の効果をさらに高めることができます。 自宅で効率よく学習したい方にオススメ 通信コース Web学習コース 学習方法 スマホ・パソコンで解答 受講料 25,000円(税込27,500円) <コースのポイント> ・三幸福祉カレッジのオリジナル教材の約1,300問をご自身のスマホ・PCで繰り返し回答できます。 解答・解説がすぐにわかるので、知識の定着につながります。 筆記通信コース 学習方法 自宅でマークシート問題を解答 受講料 33,000円(税込36,300円) <コースのポイント> ・三幸福祉カレッジオリジナル教材で実践と同じマークシート問題を約1,300問対策できます。 演習問題は採点センターに郵送し、解答解説と苦手分野解説が返送されるので、自分の苦手を把握しながら学習を進めることができます。 三幸福祉カレッジは、ケアマネジャーを目指す皆さんを応援しています。一緒に頑張りましょう。 三幸福祉カレッジ

続きを見る > -

2022.01.14

2022.01.14介護コラム

身体介護とは?その定義と内容についてご紹介高齢化社会が加速する中で、要支援や要介護の認定を受ける人が増加しています。またそれに伴い、介護を必要とする人へのサービスも多様化しています。介護を必要とする人に適切なサービスを提供するためには、介護職員自ら身体介護や生活援助などの違いを把握しておくことが重要です。 そこで今回は、身体介護と生活援助との違い、身体介護の定義や内容についてご紹介します。 身体介護とは 身体介護の定義としては以下のものがあります。 利用者の身体に直接接触して行う介助サービス 利用者の日常生活動作(ADL)や手段的日常生活動作(IADL)、生活の質(QOL)や意欲の向上を目的とし、利用者とともに行う自立支援や重度化防止のためのサービス 利用者の日常生活上および社会生活上のために、専門的知識や技術をもって行うサービス 上記の定義にもあるように、身体介護とは、食事をはじめ入浴や排泄など利用者の身体に直接触れて行う介助サービスのことです。 身体介護と生活援助との違い 利用者の身体に直接触れて行う介助サービスを身体介護と呼ぶのに対し、生活援助とは、利用者の身体に直接触れることのない介助サービスのことを指します。 具体的には、掃除やゴミ出し、洗濯(収納を含む)やベッドメイク(シーツの交換や布団の上げ下げ)、衣類の整理や修理、一般的な調理(献立や買い出し、片付けなど)、生活用品の買い物や薬の受け取りなどがあります。 具体例にもあるように、生活援助は、利用者本人の生活を援助するためのサービスという位置付けです。 身体介護の内容 次に、身体介護の内容を具体例を交えご紹介します。 身体介護は、介助の内容に合わせて大きく七つに分類されます。 食事介助 一人でスムーズに食事ができない人のために行う介助です。 具体的には、食事の際の口腔ケア(口腔内の雑菌を洗い流すためのうがいや、唾液の分泌を促すための口腔体操など)、食事の準備(調理や配膳を含む)、摂食(食べ物を口に運ぶ)などがあります。 また利用者一人ひとりの摂食能力に合わせた一部介助や見守り介助、利用者の状態に合わせて美味しく楽しく食事を続けることができるようアドバイスすることなども食事介助の役目です。 入浴介助 自力で入浴することが困難な人のために他者が行う介助です。 具体的には、入浴の準備や入浴に伴う衣服の着脱、全身および部分浴などのサポートなどがあります。 また精神的および肉体的な苦痛と、緊張を緩和させることも入浴介助の役目です。 排泄介助 一人では排泄の行為や動作が難しくなった人、排泄機能に障害がある人のために行う介助です。 具体的には、トイレへの誘導や排泄の手助け、排泄に伴う衣服の着脱やオムツ交換、汚物の始末などがあります。 また利用者の尿や便の色、形状などから健康状態を確認することも排泄介助の役目です。 移動介助 生活するうえで必要な「起き上がる」「座る」「歩く」ことが困難な人のために行う介助です。 具体的には、食事や排泄、着替えなどの日常生活で必要となる歩行の手助けや車椅子を使用しての移動支援などがあります。 また移動の際に使用する介護機器の状態をチェックすることも移動介助の役目です。 更衣介助 一人でスムーズに着替えができない人のために行う介助です。 具体的には、衣服の着脱全般です。 また衣服の着替えることで皮膚を清潔に保ち、病気の予防につなげることも更衣介助の役目です。 外出介助 一人で外出できない人のために行う介助です。 具体的には、病院への通院やデイサービスへの通所などの付き添いなどがあります。 また外出することで気分転換を図ったり、生活に潤いを与えたりすることも外出介助の役目です。 清拭 入浴できない人のために、お湯などで身体を拭くことによって清潔を保つ方法です。 具体的には、お湯を含ませたタオルや蒸しタオルなどで全身を拭く全身清拭などがあります。 また身体のかゆみを取り除いたり、精神的な安定を保つことも清拭の役目です。 参考ページ:学研cocofump 訪問介護サービスの内容は?身体介護・生活援助の内容や気になる料金まで解説!」 まとめ 身体介護と生活援助との違いや、身体介護の定義と内容についてご紹介しました。 身体介護は、食事をはじめ入浴や排泄、移動や更衣など利用者の身体に直接触れて行う介助サービスです。 身体介護と生活援助で行えることを把握するとともに、自身に必要な資格を取得することで、今よりも幅広い介助サービスの提供につながります。 介護職員を目指すなら三幸福祉カレッジ! 三幸福祉カレッジでは、これから介護職を目指す方や、介護職としてキャリアアップしたい方のための講座を多数ご用意しております。 まずは近くの教室を探してみましょう! ▶︎介護職員初任者研修の詳細はこちら ▶︎【無料】介護職員初任者研修オンライン説明会はこちら ▶︎介護職員初任者研修+実務者研修のセット講座はこちら(お得な受講料割引あり) ▶︎【無料】介護福祉士受験対策講座オンラインセミナーの予約はこちら ▶︎【無料】介護福祉士受験対策講座セミナー動画はこちら ▼各種SNSも実施しています。今回のような試験情報も定期的に更新しますので、ぜひご登録ください♪

続きを見る > -

2021.12.28

2021.12.28介護コラム

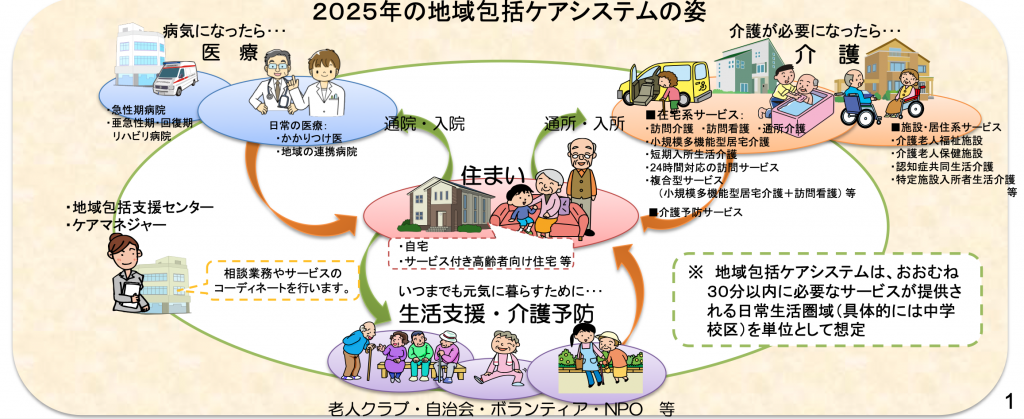

インフォーマルサービスとは?その必要性と効果についてご紹介(引用) 引用:厚生労働省「介護の将来像(地域包括支援システム)」 2025年(令和7年)、団塊の世代が75歳以上になる日本は、要介護リスクが高くなる後期高齢者の人口とともに単身世帯や高齢者のみの世帯も増加し続けるため、在宅生活を支えるニーズはさらに高まっていくことが予想されます。 一方で在宅介護のニーズが増す中、15歳から64歳までの生産年齢人口は減少し続けるため、需要に対する専門職の確保はますます困難になっていきます。 今後さらに人口減少と需要増加のギャップが拡大する中で注目されているのが「インフォーマルサービス」です。高齢者が住み慣れた地域で生活を継続するためにはインフォーマルサービスの充実が重要な鍵となります。 そこで今回は、インフォーマルサービスの必要性と効果について事例を交えながらご紹介します。 インフォーマルサービスとは インフォーマルサービスとは、家族をはじめ近隣や地域社会、NPOやボランティアなどが行う援助活動で、公的なサービス以外のものを指します。サービスの質や提供される量が公的なサービスに比べ一定していませんが、顔見知りの方々による援助や公的なサービスにはない細やかなニーズに対応できます。 インフォーマルサービスの対としてフォーマルサービスがありますが、フォーマルサービスは、国や地方自治体が直接または間接に費用を負担する公的なサービス、いわば介護保険制度内のものです。要支援や要介護の介護度によって生活上の問題を解消することを目的としているため、介護度によって必要以上のサービスを利用できないようになっています。 インフォーマルサービスの種類 インフォーマルサービスには、市区町村や民間企業、地域や友人、家族などが提供するものまで多岐にわたり、提供する主体によって利用の方法や費用が異なります。 介護認定を受けている高齢者はもちろん、介護認定を受けていない高齢者も利用できる点が特徴です。 インフォーマルサービスを種類別にご紹介します。 身体的ケア ・介護サービス事業所による入院中をはじめ病院や介護施設からの一時帰宅の際の介助 ・民間企業による全額自己負担での食事や入浴、排泄などの介護サービス 精神的ケア ・民生委員による声かけや傾聴ボランティアによる話し相手 ・地域で開催されているサロンへの参加 見守り ・遠くにいる家族に代わって、ひとり暮らしの高齢者の元への訪問 ・電話やセンサーなどでの見守り、カメラを設置して24時間オンラインでの見守り 相談 ・さまざまな機関が提供する電話相談や市民相談 ・家族会や患者会、当事者団体によるピアサポート インフォーマルサービスの事例紹介 インフォーマルサービスの導入事例をご紹介します。全国各地で導入されているインフォーマルサービスには多種多様なものがあります。 【事例①】訪問介護 <NPO法人グレースケア機構> 東京都三鷹市にあるNPO法人グレースケア機構は、娯楽ケアをはじめ家族ケアや認知症ケア、医療的ケアなどのサービスを、24時間365日必要な時に必要なだけ自由に柔軟に提供しています。 またヘルパーの指名制度を導入。ヘルパーの経歴や得意分野などをホームページで紹介することで、利用者の満足度とともにヘルパーの個別性が活かされモチベーションの向上にもつながっています。 介助は当事者の自己決定に基づいて人の暮らしをトータルに支えるものとの原点から、介護保険内や介護保険外という括りでニーズを切り分けず、まず生活をみて、必要に応じて制度を組み合わせています。 【事例②】在宅介護 <株式会社ホスピタリティ・ワン> 株式会社ホスピタリティ・ワンは、一時帰宅や在宅での看取りなどを保険外の訪問看護の専属看護師がサポートしています。 また医師の指示の下、看護師やケアマネジャーなどと連携して、病院や施設への付き添いをはじめ長時間の見守りや認知症のお世話、食事やトイレ、入浴の介助、買い物の同行やリハビリのお手伝いなど、介護の依頼にも対応しています。 【事例③】施設サービス <株式会社コナミスポーツクラブ> 株式会社コナミスポーツクラブは、地域支援事業などでの高齢者向けの運動プログラムでの知見を活かし、高齢者の運動能力維持と向上を目指しており、同じ時間、同じメンバー、同じインストラクターで手軽に参加できる運動プログラムを提供しています。 また介護施設のスタッフに研修を行い、合格者がコナミスポーツクラブのプログラムを指導する介護施設向けのライセンス事業「Oyzライト」を展開しており、介護予防にスポーツという視点からアプローチしています。 (参考) 参考:厚生労働省「地域包括ケアシステム構築に向けた公的保険外サービスの参考事例集」 フォーマルサービスとの連携が重要 誰もが住み慣れた地域で安心して暮らし続けるためには、介護保険内のフォーマルサービスでは対応できない部分をカバーするものとして、介護保険外のインフォーマルサービスの必要性はより一層高まっています。 インフォーマルサービスを最大限活かすためには、市区町村はもちろん、介護事業所をはじめ地域団体や企業、NPOやボランティア、町内会や住民など、さまざまな立場の方たちがフォーマルとインフォーマルに参画、連携し合うことが重要です。 介護福祉士試験に「インフォーマルサービス」はどのように出題される? 実際に第31回介護福祉士国家試験でも出題されました。 問題6 「地域共生社会」が目指すものとして、最も適切なものを1つ選びなさい。 1 育児・介護のダブルケアへの対応 2 すべての住民が支え合い、自分らしく活躍できる地域コミュニティの創出 3 高齢者分野の相談支援体制の強化 4 公的サービスに重点を置いた地域福祉の充実 5 専門職主体の地域包括支援体制の構築 引用:社会福祉振興試験センターホームページ「介護福祉士国家試験 過去問題 答えは2。 まとめ インフォーマルサービスの必要性と効果について事例を交えながらご紹介しました。 フォーマルサービスとインフォーマルサービスを上手に組み合わせることで、高齢者はより充実した介護サービスを受けることができ、さらに家族の介護負担の軽減にもつながります。 ケアマネジャーや社会福祉士などの専門職は、民間事業者が行うサービスにはどのようなものがあるのかを事前に調べ、情報を知っておくことも大切です。 介護福祉士を目指すなら三幸福祉カレッジ! 三幸福祉カレッジでは、介護福祉士になるための対策講座を多数ご用意しております。 ライフスタイルに合わせて、通信通学から勉強方法を選ぶことも可能ですので、まずは近くの教室を探してみましょう! ▶︎介護福祉士受験対策講座の詳細はこちら ▶︎実務者研修+介護福祉士受験対策のセット講座はこちら(お得な受講料割引あり) ▶︎【無料】介護福祉士受験対策講座オンラインセミナーの予約はこちら ▶︎【無料】介護福祉士受験対策講座セミナー動画はこちら

続きを見る > -

2021.12.13

2021.12.13介護コラム

【参加無料】介護職員初任者研修無料説明会開催!「初任者研修の受講をしたいけど、まだ迷っている…」 「そもそも介護業界ってどんな仕事があるの?」 などといった受講への不安や、業界・お仕事についての疑問はございませんか? そんな不安や疑問を解消するために、初任者研修説明会を開催いたします! 【説明会で分かること】 説明会では、「そもそも介護業界はどんな業界なの?」といった部分から、「初任者研修とはどんな資格なのか」「就職のサポートはあるのか?」といった部分までをわかりやすくお伝えします。 また、説明会ご参加の方全員に受講料の10%割引特典がございますのでぜひご参加ください! 参加方法は以下の2つからお選びいただけます。 ①自宅からオンライン参加 自宅で、ご自身のパソコンやスマートフォンから説明会にご参加いただけます。あらかじめオンライン説明会のお申込が必要です。 【開催日時】 2023年1月24日(火)14:00~15:30 2023年2月13日(月)10:00~11:30 2023年2月22日(水)18:00~19:30 2023年3月17日(金)14:00~15:30 2023年3月27日(月)10:00~11:30 ②三幸福祉カレッジの教室で参加 三幸福祉カレッジの教室でも説明会を実施しています。当校の雰囲気を知ることができるのが魅力です。 予約は不要です。 以下のページから説明会実施予定日をご確認いただき、直接教室までお越しください。 初任者研修オンライン説明会へのご参加が難しい方へ お仕事や家事で、初任者研修オンライン説明会に参加できない方もいらっしゃるかと思います。 そんな忙しい皆様には、「初任者研修オンライン説明会動画配信」がおすすめです。 24時間365日、あなたのお好きな時間に説明会を視聴することができます! ▼無料説明会動画配信はこちら 【説明会内容】 1.介護業界を知る ・介護業界のお給料はどれくらい? ・どんな就職先があるの? ・介護の仕事内容って? 2.初任者研修を知る ・初任者研修ってどんな資格? ・初任者研修を受講するメリットとは? ・介護はどんなキャリアステップがあるの? 3.三幸福祉カレッジのご案内 ・三幸福祉カレッジの初任者研修について ・三幸福祉カレッジの初任者研修のイチオシポイント ・お申し込み方法と受講料10%割引特典 【説明会参加者特典】 参加者は当校受験対策講座の受講料が10%割引 説明会にご参加いただきましたら、初任者研修が10%割引になりお得に受講できます。 初任者研修の通常価格87,780円(税込)が10%割引で79,002円(税込)に! さらに説明会では、もっとお得な割引制度についてもご紹介させていただきます。 ぜひご参加ください! 【説明会参加方法】 1.事前にZoomのアプリをダウンロードしておいてください。 <スマホの方> Android の方は「Google play」、iPhoneの方は「App Store」で検索欄に「Zoom」と入力し、ダウンロードしてください。 <PCの方> 以下URLにアクセスいただきダウンロードしてください。 https://zoom.us/support/download 2.「Zoomミーティング参加URL」からご参加下さい。アクセスされていることを確認次第、参加の承認をさせていただきます。 ▼ダウンロードに関するマニュアル▼ https://www.create-ts.com//kaigo/wp-content/uploads/sites/3/2020/07/2b575ec670db82720d3f3abbcc4189f9.pdf ▼Zoomで参加できるかテストする▼ 手順 1.http://zoom.us/testにアクセスする 2.ブルーの「参加」をクリックしてZoomを起動する 3.デバイステストの結果がすべて正常であれば当日も問題なくご参加いただけます。 参加は無料ですので、ぜひお申し込みください。 皆さんのご参加、お待ちしております! 三幸福祉カレッジ

続きを見る > -

2021.12.13

2021.12.13介護コラム

ソーシャルワーク〜より良い暮らしのための支援活動〜ソーシャルワークとは ソーシャルワークとは社会福祉援助のことであり、人々が生活していく上での問題を解決・緩和することで、質の高い生活(QOL)を支援し、個人のウェルビーイング(よい状態、幸せ)の状態を高めることを目指していくことです。 国際ソーシャルワーク学校連盟/国際ソーシャルワーカー連盟によって「ソーシャルワーク専門職のグローバル定義」(2014年7月総会で採択)が定められています。 「ソーシャルワーク専門職のグローバル定義」 ソーシャルワークは、社会変革と社会開発、社会的結束、および人々のエンパワメントと解放を促進する、実践に基づいた専門職であり学問である。社会正義、人権、集団的責任、および多様性尊重の諸原理は、ソーシャルワークの中核をなす。ソーシャルワークの理論、社会科学、人文学、および地域・民族固有の知を基盤として、ソーシャルワークは、生活課題に取り組みウェルビーイングを高めるよう、人々やさまざまな構造に働きかける。 (参考) ソーシャルワークに対する期待について (厚生労働省) ソーシャルワーカーとは ソーシャルワーカーとは、ソーシャルワークに従事する専門職の総称です。 国家資格である「社会福祉士」を「ソーシャルワーカー(SW)」と呼ぶ場合もありますが、資格とは関係なく、ソーシャルワークに従事している方も多くいます。社会福祉士だけでなく、ソーシャルワークに従事する人たちを総称して、ソーシャルワーカーと呼びます。 ソーシャルワーカーの主な仕事 ソーシャルワーカーは、社会生活の中で問題や課題を抱えている人やその家族がより良い生活ができるように支援を行います。 ソーシャルワーカーの活躍の場は、病院、高齢者施設、障害者施設、学校、行政機関、社会福祉協議会のほか、近年は災害現場においても、ソーシャルワーカーの役割が重要視されるなど、幅広くなっています。 ソーシャルワーカーになるには? ソーシャルワーカーになるために、一定の要件があるのはなく、働く場所、従事する職種や役割によって、求められる保有資格や経験などが異なります。「社会福祉士」や「精神保健福祉士」等の国家資格を求められることもあれば、相談援助業務の実務経験年数を求められることもあります。また、働く場所によっては、その分野の専門知識を求められることもあります。 ここでは、ソーシャルワーカーの中で代表的な国家資格である「社会福祉士」について説明します。 社会福祉士の仕事内容 社会福祉士は、「社会福祉士及び介護福祉士法(昭和62年法律第30号)」に基づく名称独占の国家資格です。「ソーシャルワーカー(SW)」と呼ばれることもあります。 社会福祉士の主な仕事内容は、生活上に課題を抱える人から相談を受け、ソーシャルワークの知識や技術、社会保障制度や各種制度におけるサービスの知識等を活用し、日常生活がスムーズに営めるように援助をしたり、困っていることが解決できるように支えたりすることです。他分野の専門職などと連携して総合的に支援を進めたり、社会資源などを開発したりすることも社会福祉士の役割です。 社会福祉士の活躍の場は、高齢者支援、障害者支援、子ども・子育て支援、生活困窮者支援といった幅広い分野にわたっています。 (参考ページ) 社会福祉士の概要について (厚生労働省) 社会福祉士一般養成通信課程とは(東京未来大学福祉保育専門学校) 社会福祉士になるには 社会福祉士になるためには、大学等で所定の科目を履修するか、対象となる業務において実務経験を積み、国家試験に合格することが必要です。2021年の社会福祉士国家試験の合格率は、29.3%です。 一般的なのは、福祉系大学等(4年)で指定科目を履修したうえで、国家試験に合格するルートです。 働きながら社会福祉士を目指す方法としては、実務経験ルートでの国家資格の受験方法もありますが、実務経験として認められる業務が限定的です。すでに一般大学(4年)を卒業している場合など、条件を満たす場合には、一般養成課程(1年以上)を受講して国家試験を目指すことができます。条件を満たす場合には、このルートが最も現実的なルートでしょう。ただし、スクーリングや実習もあるため、職場との調整は必須です。 詳しい資格取得ルートは、公益財団法人社会福祉振興・試験センターのホームページをご確認ください。 (参考ページ) [社会福祉士国家試験]受験資格(資格取得ルート図)(公益財団法人社会福祉振興・試験センター) 社会福祉士一般養成通信課程とは(東京未来大学福祉保育専門学校) 社会福祉士以外でソーシャルワークに関連する国家資格 精神保健福祉士 精神保健福祉士は、精神保健福祉士法(平成9年法律第131号)に基づく名称独占の国家資格です。「精神科ソーシャルワーカー(PSW)」とも呼ばれます。 メンタルに病や課題を抱えた人がスムーズに生活を営めるように援助や訓練、社会参加のお手伝いや周囲との調整などを行う仕事です。 精神障害者に対する援助のみならず、精神障害等によって日常生活又は社会生活に支援を必要とする人やメンタルヘルスの課題を抱える人への援助へと拡大してきており、精神保健福祉士の活躍の場は医療、福祉、保健分野から、教育、司法、産業・労働分野へ拡大しています。 精神保健福祉士になるためには、社会福祉士同様、大学等で所定の科目を履修するか、対象となる業務において実務経験積んだうえで、国家試験に合格することが必要です。 詳しい資格取得ルートは、公益財団法人社会福祉振興・試験センターのホームページをご確認ください。 (参考ページ) 精神保健福祉士について (厚生労働省) 精神保健福祉士一般養成通信課程とは(東京未来大学福祉保育専門学校) [精神保健福祉士国家試験]受験資格(資格取得ルート図)(公益財団法人 社会福祉振興・試験センター) 介護福祉士 介護福祉士は、「社会福祉士及び介護福祉士法(昭和62年法律第30号)」に基づく名称独占の国家資格です。 介護福祉施設や事業所でサービスを行うことはもちろん、より幅広い知識を活かし、サービス提供責任者の役割を担ったり、他のヘルパー指導を行って利用者様とその家族をよりよい生活に導いていくのが介護福祉士の役割です。 介護福祉士はケアワーカーの国家資格ではありますが、制度を含め、介護に関する専門知識やスキルを持っている証明にとなる資格でもあるため、高齢者支援や障害者支援などの介護分野でソーシャルワーカーとして働く際には、重宝されるでしょう。 介護福祉士になるためには、他の資格同様に大学等で所定の科目を履修するか、対象となる業務において実務経験積んだうえで、国家試験に合格することが必要です。 しかし、先に紹介した他の国家資格と比べ、働きながらでも取得を目指しやすい国家資格です。 詳しくは、こちらのページ(未経験で働きながら介護福祉士になるには?)でまとめていますので、興味がある方は、ぜひご覧ください。 (参考ページ) 介護福祉士の概要について (厚生労働省) まとめ ソーシャルワークとは人々が生活していく上での問題を解決・緩和することで、質の高い生活(QOL)を支援し、個人のウェルビーイング(よい状態、幸せ)の状態を高めることを目指していくこと。 ソーシャルワーカーになるために一定の要件があるのはなく、働く場所、従事する職種や役割によって、求められる保有資格や経験などが異なる。 ソーシャルワーカーに関連する資格は、「社会福祉士」「精神保健福祉士」などがあるが、いずれも受験要件を満たすためのハードルが高い。最も現実的なのは「一般養成通信課程」に入学するルート。 介護分野でソーシャルワークに従事する場合には、「介護福祉士」も重宝される資格である。介護福祉士は働きながら目指すことができる。 三幸福祉カレッジでは、全国各地で介護職員初任者研修、介護福祉士実務者研修やその他キャリアアップ講座を開講しています。気になる資格や講座があれば、チェックしてみてください。 近くの教室を探す 講座の申込みをする 【無料】三幸福祉カレッジの資料を請求する 介護職員初任者研修の詳細はこちら介護福祉士実務者研修の詳細はこちら介護福祉士受験対策講座の詳細はこちらケアマネジャー受験対策講座の詳細はこちら

続きを見る > -

2021.11.22

2021.11.22介護コラム

「ユマニチュード」とは?介護職なら知りたい認知症ケア認知症ケアにも有効!フランス生まれの「ユマニチュード」 ユマニチュードはフランスのイヴ・ジネストとロゼット・マレスコッティによりつくりだされた「知覚・感情・言語」による包括的コミュニケーションにもとづいたケアの技法です。 「人とは何か」を問う哲学と、それにもとづく実践技術から成り立つものです。 ケアを行う人が、ケアを必要とする方に対して「あなたは私にとって大切な存在です」というメッセージを発信し続け、人間らしさを尊重し続ける状態がユマニチュードの状態であると定義づけられています。 ケアを必要とするすべての人に対して活用できる汎用性の高い技法ですが、認知症ケアにも効果が高いと注目を集めています。 ユマニチュードのメリットとは ユマニチュードでは、ケアを提供する人とケアを受ける人が良い関係を築くことを重要視しています。 ユマニチュードにもとづくケアを実践することにより、認知症の方の攻撃的な行動や発言が減ったという報告や、ご利用者の表情が穏やかになったという報告が多数あります。 ケアをする側、ケアを受ける側に双方にとって良いことですよね。 「まるで魔法のよう」と表現されることもあるようですが、ユマニチュードは具体的な技法ですので、その技法を学ぶことにより、誰でも実践できることも魅力のひとつといえるでしょう。 ユマニチュードの4つの柱 4つの柱は、「見る」「話す」「触れる」「立つ」ことの援助を通して、“わたしはあなたを大切に思っていること”を相手にわかるように伝え、ケアを受ける人に“人間としての尊厳”を取り戻してもらうための技術です。 (1)「見る」技術 水平に目を合わせる(「平等」を示す) 正面から見る(「正直・信頼」を示す 顔を近づける(「優しさ・親密さ」を示す) 見つめる時間を長くとる(「友情・愛情」を示す) ケアを受ける人が攻撃的になっている場合、本能的に視線をそらしてしまいますが、「相手を見ない」ことは「あなたは存在しない」というメッセージを発することになってしまいます。「あなたはここにいますよ」というメッセージを届けるためには、職業人として「見る」ことを意識する必要があります。 (2)「話す」技術 低めのトーンで話す 優しい口調で話す 常に話しかけ続ける 前向きな言葉を用いる ケアを受ける人からの適切な反応がないと、話しかけなくなってしまうのは自然なことですが、見ることと同様、話しかけないことは「あなたは存在しない」というメッセージを発することになります。 「あなたはここにいる」ことを伝えるためには、反応のない人にも話しかけ続け、「絆」を結ぶ必要があります。 そこで有効なのが「オートフィードバック」という技法です。 自分たちがいま実施しているケアの内容の実況中継を行います。その際に、「すっきりしますね」「あったかくなりましたね。気持ちいいですね。」等のポジティブな言葉も添えます。 (3)「触れる」技術 広い面積で触れる(指先ではなく、手のひら全体で触れる) ゆっくりと触れる なるべく鈍感な部分(上腕や背中)などの部位から触れる 一方、「つかむこと」により、ケアを受ける人は「どこかに連行される」というとてもネガティブなメッセージを受け取ってしまいます。相手をつかまないように日頃から意識することが必要です。 (4)「立つ」技術 「立つ」ことは、人間としての尊厳を保つために重要な意味をもち、さらに多様な組織・器官に対して生理的によい影響を及ぼします。 1日20分程度立位を含めた時間を確保できれば、寝たきりになることを防げるとされています。リハビリテーションとしての時間を確保する必要はなく、着替え、清拭などの日常のケアの中で立位を含んだケアを実践することにより可能となります。 日常的な生活行動にいかに立位を組み込めるかを考えることが必要です。 ユマニチュードの5つのステップ ユマニチュードでは、ケアを始める前から終わったあとまでを5段階に分けて、それぞれのステップで行うことを具体的に定めています。 (Step1)出会いの準備 自分が来たことを知らせ、相手の反応を待つことを繰り返し、ケアをする人の存在に気付いてもらいます。 3回ノックする 3秒待つ 反応がなければもう一度①②を繰り返す それでも反応がなければ1回ノックしてから「失礼します」と声をかけて部屋に入る (Step2)ケアの準備 これから行うケアについての合意をとります。 正面から近づき、相手の視線をとらえる 目が合ったら2秒以内に話しかける 最初からケアの話はしない 体のプライベートな部分(顔)にいきなり触れない ユマニチュードの見る触れる話すの技術を使う 3秒以内に合意がとれなければ、ケアは一旦あきらめ、あとにします。 (Step3)知覚の連結 4つの柱の技法を用いてケアを実践します。 常に「見る」「話す」「触れる」のうちの2つ以上を行い、「あなたは私にとって大切な存在です」という気持ちが伝わるようにケアを行います。また、複数の知覚情報を矛盾させないように注意します。 (Step4)感情の固定 良い時間を過ごせたことを振り返ります。 ケアの内容を前向きに確認する。 相手を前向きに評価する。 一緒に過ごした時間を前向きに評価する。 「あなたと過ごせてうれしかった」などとポジティブな言葉をかけて、ケアを素敵な経験として記憶に残します。認知機能が低下している人の場合には、やや大げさに表現すると効果的であるとされています。 (Step5)再開の約束 「また一緒に楽しい時間を過ごしましょう」等のポジティブな声かけを行い、また来ることを伝えます。 約束した内容を覚えていなくても、心地よかった記憶が残っていれば、次のケアの時に好意的に受け入れてもらえます。 コロナ禍でユマニチュードをどう行う? 基本的な感染対策を行ったうえで、ユマニチュードを実践しましょう。 ユマニチュードの導入の有無に関わらず、ケアを行う際には、万全な感染対策をされていることかと思います。 コロナ禍においては、マスクを着用しているため、表情を読みとりずらく、通常時と比べて感情が伝わりにくい場面が多くなります。 ユマニチュードでは、相手に「あなたのことを大切に思っている」ことを相手に伝えることが重要ですので、表情が読み取りづらい分、感情をより表現することは必要になるでしょう。 (参考) 日本ユマニチュード学会「新型コロナウィルス状況下でどのように『ケアの5つのステップ』を実践するか」 まとめ ケアを提供する人とケアを受ける人が良い関係を築くことが重要 「あなたは私にとって大切な存在です」と相手にわかるように伝える 4つの柱は、2個以上を掛け合わして実践する 5つのステップの中で、心地よかった記憶を残す 今、ご利用者からケアを拒絶されたり、ご利用者との関係がうまくいかず悩んでいる方がいらっしゃれば、一度ユマニチュードの技術を実践してみてはいかがでしょうか。ケアを提供する人にとっても、ケアを受ける人にとっても、心地の良い時間が過ごせるとよいですね。 「ユマニチュード」は介護福祉士国家試験にも出題されています。 第32回介護福祉士国家試験 問4では、以下の問題が出題されており、正解となる1、は「ユマニチュード」の基本技術です。 高齢者とのコミュニケーションにおける配慮として、最も適切なものを1つ選びなさい。 1、相手と視線が合わせられる位置で話す。 2、相手には座ってもらい、自分は立ったまま話す。 3、初対面のときから相手と密着した距離で話す。 4、相手の表情があまり見えない薄暗い場所で話す。 5、たくさんの人がいる、にぎやかな場所で話す。 (第32回介護福祉士国家試験 問4) 三幸福祉カレッジでは、介護福祉士国家試験を受験される皆様をサポートする講座・セミナーをご用意しております。 ▼【無料】介護福祉士受験対策講座オンラインセミナーはこちら https://www.sanko-fukushi.com/news/20210708/ ▼【無料】介護福祉士受験対策講座セミナー動画はこちら https://www.sanko-fukushi.com/course/kaigofukushishi/douga/ ▼介護福祉士受験対策講座各コースの詳細はこちら https://www.sanko-fukushi.com/course/kaigofukushishi/ ≪参考文献≫ 医学書院『ユマニチュード入門』(著者:本田 美和子/イヴ・ジネスト/ロゼット・マレスコッティ)

続きを見る > -

2021.11.12

2021.11.12介護コラム

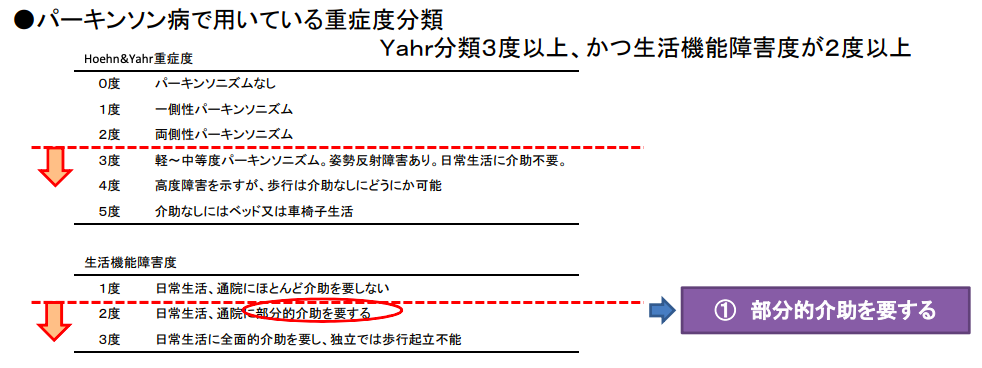

ホーエン・ヤールの重症度分類とは?パーキンソン病と合わせて解説みなさんは、「パーキンソン病」という進行性の神経難病をご存知でしょうか? 特に若い世代では聞きなれない方も多いかと思いますが、実は60歳以上で100人に1人が発症しており、超高齢化社会を迎える日本にとって大きな医療、社会問題となっています。 そのことから、近年介護福祉士の国家試験でもよく出題されるようになりました。 今回の記事では、ホーエン・ヤールの重症度分類について事例を交えながら詳しく解説するとともに、実際に介護福祉士の国家試験で出題された過去問題もご紹介します。 ホーエン・ヤールの重症度分類とは? パーキンソン病は徐々に病状が進行していくため、病気の進行度(重症度)を示す指標として、「ホーエン・ヤールの重症度分類」と、「生活機能障害度」が用いられています。 ホーエン・ヤールの重症度分類では5つ、生活機能障害度では3つに分類されており、この重症度によって医療費や介護・福祉で受けられる支援が異なるため、非常に大切な指標と言えるでしょう。 一般的に手足の動かしにくさや震え、こわばりなどの症状が身体の片側から始まり、進行すると両側へと広がっていきますが、病状の進行速度は個人差があります。 まずは、重症度別にどのような症状が見られるのかを確認していきましょう。 ※パーキンソン病で「難病医療費助成制度」の対象となる人は、ホーエン・ヤール重症度Ⅲ度以上かつ生活機能障害度Ⅱ度以上の方です。 ヤールⅠ度 障害は身体の片側のみで、日常生活への影響はほとんどない。最も症状が軽い状態。 ヤールⅡ度 障害が身体の両側にみられるが、 日常生活に介助は不要。 I度よりもやや症状が進行した状態で、生活に不便を感じることが多くなります。 ヤールⅢ度 姿勢反射障害といって、明らかな歩行障害が現れる状態。 歩き出すと止まらなくなったり、バランスを崩して転倒しやすくなったりと、さまざまなトラブルが出てくるでしょう。 それでもなんとか介助なしで日常生活を送ることができるレベルです。 ヤールⅣ度 日常生活の動作が自力では困難で、その多くに介助が必要な状態。 なんとか歩行は可能だとしても長距離の移動はむずかしく、通院や買い物など日常的にサポートが必要となります。 ヤールⅤ度 車椅子またはベッドに寝たきりで、 日常生活では全介助が必要な状態。 歩行のみならず立つことも不可能なので、家族だけではサポートがむずかしく、訪問介護サービスなどを利用して、生活を維持する方が多いです。 生活機能障害度との違い 生活機能障害度とは、厚生労働省が作成した「日常生活にどの程度介助が必要か」を表す指標(3段階)のことで、ホーエン・ヤールの重症度分類と併用して使われます。 <参考>厚生労働省「指定難病の要件について」(11ページ目に記載) 生活機能障害度Ⅰ度 日常生活、通院にほとんど介助を要しない。 (ヤールI度〜Ⅱ度の方が該当) 生活機能障害度Ⅱ度 日常生活、通院に部分的介助を要する。 (ヤールⅢ〜Ⅳ度の方が該当) ※ホーエン・ヤール重症度Ⅲ度以上かつ生活機能障害度Ⅱ度以上の方は、「難病医療費助成制度」の対象となります。 難病医療費助成制度とは、一定以上の重症度の患者に対して適用される助成制度のこと。医療費が高額(1ヶ月の医療費総額が33,330円を超える月が年間で3回以上)である場合に対象となり、長期療養による医療費の経済的な負担を支援してもらうことが可能です。 生活機能障害度Ⅲ度 日常生活に全面的介助を要し、 独立では歩行起立不能。 (ヤールⅤ度の方が該当) 介護福祉士試験に「ホーエン・ヤールの重症度分類」はどのように出題される? 実際に「ホーエン・ヤールの重症度分類」に関する問題は、介護福祉士国家試験でも出題されました。 ここでは第29回と第30回の過去問題を見ていきましょう。 介護福祉士試験(第29回) 問題94 ホーエン・ヤール重症度分類でステージ3にあるパーキンソン病(Parkinson disease)の人の日常生活の留意点として、最も適切なものを1つ選びなさい。 1. 履物はサンダルを使用する。 2. 誤嚥に気をつける。 3. 安静にして過ごす。 4. 薬を飲み忘れた場合は、次に2回分服用する。 5. 食物繊維の多い食べ物は避ける。 引用:介護福祉士過去問「介護福祉士過去問 第29回」 答えは2。 介護福祉士試験(第30回) 問題57 パーキンソン病(Parkinson disease)(ホーエン・ヤール重症度分類ステージ3) の高齢者の寝室環境に関する次の記述のうち、最も適切なものを1つ選びなさい。 1. ベッドは介護者に合わせた高さにする。 2. ベッドに手すりをつける。 3. マットレスは体が沈みこむものを選ぶ。 4. ベッドサイドの床にクッション性のあるマツトを敷く。 5. 枕は頭部前屈になるような高さにする。 引用:介護福祉士過去問「介護福祉士過去問 第30回」 答えは2。 まとめ カタカナや数字が多く、一見ややこしそうに感じる題材ですが、1つ1つの内容を紐解いてみると理解できた!という方も多いのではないでしょうか。 介護福祉士の国家試験は働きながら受験する人がほとんどであるため、一発合格を目指すには、限られた時間の中で、試験の傾向とポイントを押さえた効率の良い学習が必要です。 三幸福祉カレッジでは、試験対策チームが最新の出題傾向を徹底分析して作成した「オリジナル教材」を使って学習するため、過去にも本校の予想問題が的中するということが多々ありました! ライフスタイルに合わせて通学/通信から選ぶことができるため、独学での受験勉強が不安な方やスキマ時間もムダにせず学習したい方にぴったり。まずは希望のコースを選択し、近くの教室を探してみましょう! ▶︎介護福祉士受験対策講座の詳細はこちら ▶︎実務者研修+介護福祉士受験対策のセット講座はこちら(お得な受講料割引あり) ▶︎【無料】介護福祉士受験対策講座オンラインセミナーはこちら ▶︎【無料】介護福祉士受験対策講座セミナー動画はこちら

続きを見る > -

2021.11.11

2021.11.11介護コラム

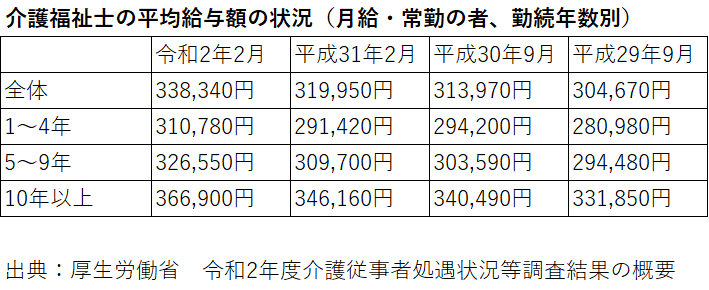

【介護のニュース】介護職員の賃上げ促すー政府が給付金など検討ー介護職員の給与上昇を目指す~政府が検討~ 11月10日、岸田総理大臣は会見で、介護や保育、医療などの現場で働く人の賃上げについて明言しました。 政府は、早ければ来年2月までに、介護職や保育士の賃金を月平均で5,000円から12,000円の範囲で引き上げる方針です。 介護職の処遇改善については、これまでも国として取り組んでおり、介護職の給与も年々増加傾向にあります。 介護福祉士の平均給与は平成29年の304,670円から令和2年には338,340円に30,000円以上も増加しています。 介護職員の賃金向上と働きやすい環境づくりに対して様々な対策をこれまでも取ってきましたが、政府はさらに介護職の待遇を改善させ、介護業界の人材不足を解消を目指しています。 今後も政府の動向に注目していきましょう。 介護のお仕事探すなら、下記をクリック! 介護の資格紹介 ~介護業界で初めて働く方にオススメの資格~ 介護職員初任者研修 ~介護業界でキャリアアップを目指したい方にオススメの資格~ 介護福祉士実務者研修

続きを見る >

MENU