介護コラム

ICF(国際生活機能分類)とは?その目的と機能について事例を交えて解説

目次

ICF(国際生活機能分類)とは?

ICF(国際生活機能分類)とは?

ICF(国際生活機能分類)とは、 人間のあらゆる健康状態に関係した生活機能状態から、その人を取り巻く社会制度や社会資源までを、アルファベットと数字を組み合わせた方式で分類し、表現しようとしたものです。

このICFは、世界保健機関(WHO)において、1980年に国際疾病分類(ICD)の補助として発表されました。

その後、機能障害と社会的不利に関する分類であるWHO国際障害分類(ICIDH)の改訂版として、2001年5月に行われた世界保健機関の総会において採択されました。

この改定により、WHO国際障害分類(ICIDH)がマイナスな側面のみに注目した障害の分類という考え方であったのに対し、ICF(国際生活機能分類)は、 生活機能というプラスの側面からも注目するように視点を転換し、さらに環境因子の観点が加わったことが特徴です。

※ICFは、International Classification of Functioning, Disability and Healthの略です。

ICFとICIDH(国際障害分類)の違い

ICIDHはICFが採択される約20年前の1980年にWHOが発表したもので、「International Classification of Impairments, Disabilities and Handicaps」の略です。

日本語に訳すとICIDHは「国際障害分類」となり、障がいだけに着目しているのがわかります。しかし、「障がいの捉え方がマイナス面のみに注目している」ことや、「障がいが社会的に不利になる」といった一方的な視点から問題視されるようになりました。

ICIDHからICFに採択された理由を下記で詳しくご紹介します。

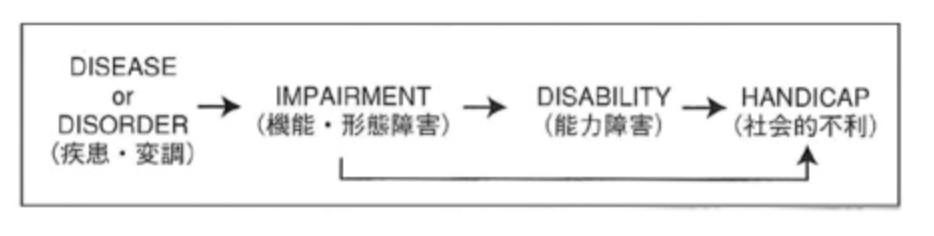

■ICIDH:WHO国際障害分類(1980)の障害構造モデル

(引用)障害保健福祉研究情報システム 国際障害分類(ICIDH)から国際生活機能分類(ICF)へー改訂の経過・趣旨・内容・特徴ー https://www.dinf.ne.jp/doc/japanese/prdl/jsrd/norma/n251/n251_01-01.html

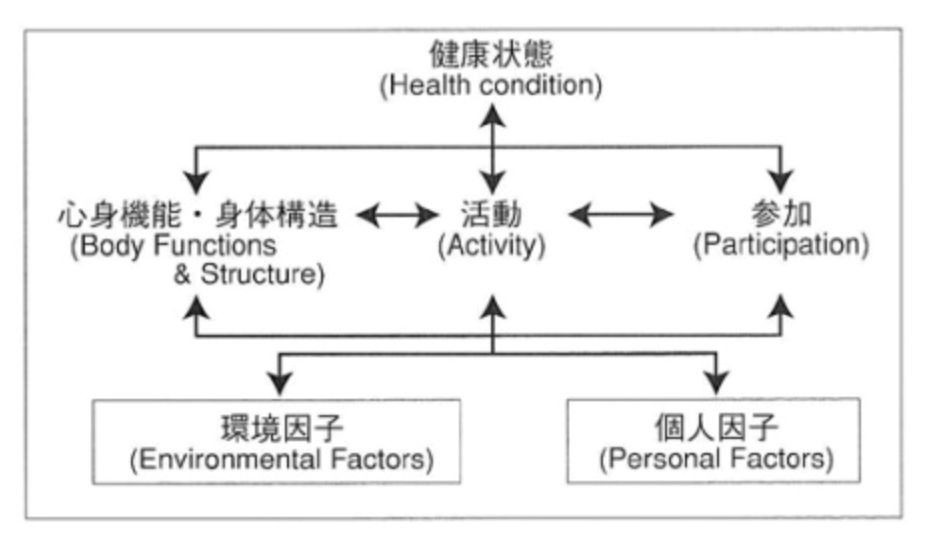

■ICH:国際生活機能分類(2001)の生活機能構造モデル

(引用)障害保健福祉研究情報システム 国際障害分類(ICIDH)から国際生活機能分類(ICF)へー改訂の経過・趣旨・内容・特徴ー https://www.dinf.ne.jp/doc/japanese/prdl/jsrd/norma/n251/n251_01-01.html

上記の表からもわかるように、ICIDHとICFの異なる特徴は3つあります。

• マイナス面だけを強調したものから中立的な表現へ

ICIDHの疾患・変調をICFでは健康状態へ、同じく機能・形態障害を心身機能・身体構造へ、能力障害を活動へ、社会的不利を参加へと変更しています。

ICFにおいてマイナス面を示す場合には、心身機能と身体構造の制限、活動の制限、参加の制限と表現します。

• 影響を表す矢印が一方的から相互へ

ICIDHでは、疾患・変調から機能・形態障害へ、さらに能力障害と社会的不利へと、単線でした。しかし、ICFでは、それぞれが相互に影響し合うように表現されています。

これは、ICIDHの一方的な表現では、障害のあることが不可避で運命的に表現されてしまい、社会的要因が障害を増強させる面を見逃しがちになるからです。

• 背景因子として、環境因子と個人因子が追加

背景因子に環境因子と個人因子が追加された理由は、社会文化的な要因や心理的な要因は、健康状態を規定する要素として外せないからです。

2.ICFの目的

ICFは次のような目的で活用され、相互に関連しています。

• 健康状況と健康関連状況、結果、決定因子を理解し、研究するための科学的基盤の提供

• 健康状況と健康関連状況とを表現するための共通言語を確立し、それによって障害のある人々を含む、保健医療従事者、研究者、政策立案者、一般市民などのさまざまな利用者間のコミュニケーションを改善すること

• 各国、各種の専門保健分野、各種サービス、時期などの違いを超えたデータの比較

• 健康情報システムに用いられる体系的コード化用分類リストの提供

(引用)厚生労働省 「国際生活機能分類ー国際障害分類改訂版ー」(日本語版)の厚生労働省ホームページ掲載について https://www.mhlw.go.jp/houdou/2002/08/h0805-1.html

ICFの目的を一言でいえば、「生きることの全体像」を示す「共通言語」 です。

ここでいう共通言語とは、共通のものの見方・捉え方です。

生きることの全体像を示す「生活機能モデル」を共通の考え方として、さまざまな専門分野や異なった立場の人々の間の共通理解に役立つことを目指しています。

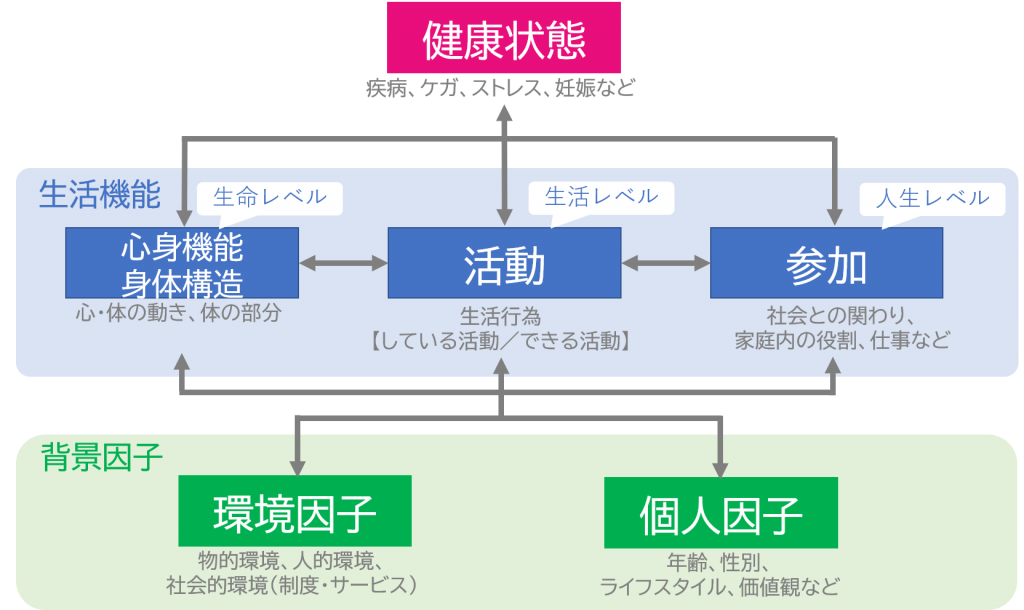

ICFの3つの構成要素

ICFは、「生活機能」(心身機能・構造、活動、参加)の分類と、それ影響する「背景因子」(環境因子、個人因子)の分類で構成されています。これに「健康状態」(病気、けが等)を加えたものが生活機能モデルです。

それぞれの構成要素について、説明しますので、生活機能モデルの図と併せて確認してみましょう。

図の矢印に注目してください。「健康状態」「生活機能」「背景因子」の要素は相互に作用しています。

そのため、このような生活機能モデルで「生きることの全体像」を捉えることが重要です。

構成要素(1)健康状態について

健康状態とは、病気や変調、傷害や外傷などの包括的用語です。

ストレス、妊娠、加齢、先天性異常、遺伝的素質などを含みます。

≪具体例≫

• 1年前に脳梗塞を発症

• 高血圧症

参考:厚生労働省「国際生活機能分類-国際障害分類改訂版-」(日本語版)の厚生労働省ホームページ掲載についてhttps://www.mhlw.go.jp/houdou/2002/08/h0805-1.html

参考:厚生労働省 ICF(国際生活機能分類) -「生きることの全体像」についての「共通言語」- https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi/2r9852000002ksqi-att/2r9852000002kswh.pdf

構成要素(2)ICFの生活機能モデルについて

心身機能・身体構造(生命レベル)

ICFでは、心身機能や身体構造を「人の生命機能」として捉えます。

従来のICIDHでは「機能障害」とされていた要素も、ICFではネガティブな表現を避け、個々の特性や状態として評価します。

身体の状態や臓器、筋肉、神経の働きなどが対象となります。

活動(生活レベル)

活動とは、「日常生活における動作や行動」のことです。

例として、食事や入浴、移動、着替えなどが含まれます。

ICFでは、実際に「できること」と「していること」の両面から活動を評価します。

生活の自立度を測るうえで重要な要素です。

参加(人生レベル)

参加とは、社会との関わりや役割への関与を指します。

学校や職場、地域活動など、生活の中で「他者とどう関わっているか」が評価の対象です。

機能や活動が制限されても、参加の支援があれば生活の質は保たれることがあります。

構成要素(3)生活機能に影響する2つの背景因子について

ICFでは、生活機能を評価するうえで「背景因子」も重要とされています。

これは、ICIDHにはなかった新しい視点です。

背景因子は、生活機能に直接関わるわけではありませんが、大きな影響を与えます。

また、生活機能の変化が背景因子に影響を及ぼすこともあり、相互に関係し合います。

ICFでは、これらの因子を「環境因子」と「個人因子」に分けて整理します。

環境因子

環境因子とは、人々が生活し、人生を送っている物的な環境や社会的環境、人々の社会的な態度による環境を構成する因子のことです。

環境因子には、次の2つの異なるレベルに分けて整理されます。

• 個人的レベル

家庭や職場、学校などの場面を含む個人にとって身近な環境、人が直接接触するような物的・物質的な環境や家族、知人、仲間、よく知らない人など他社との直接的な接触を含みます。

• 社会的レベル

就労環境、地域活動、政府機関、コミュニケーションと交通のサービス、非公式な社会ネットワーク、法律、規程、規則、人々の態度、イデオロギーなどに関連する組織やサービスを含みます。

≪具体例≫

• 半年前に家をバリアフリー化した

• デイサービスを利用している

• 息子家族が近所に住んでいて、援助を受けることができる

個人因子

個人因子とは、個人の人生や生活の特別な背景であり、健康状態や健康状況以外のその人の特徴からなります。

例えば、性別、人種、年齢、体力、ライフスタイル、習慣、生育歴、困難への対処方法、社会的背景、教育歴、職業、過去および現在の経験、全体的な行動様式、性格、個人の心理的資質、その他の特質などです。

≪具体例≫

• 83歳、男性。妻(75歳)と二人暮らし

• 40年間、料理人として、妻と一緒に定食屋を営んでいた

• 趣味は囲碁

ICFの評価方法とICFコードの基本構造

介護現場では、ICFは多くの場面で活用されています。

介護現場では、ICFは多くの場面で活用されています。

例えば、介護認定調査、アセスメント、モニタリング、サービス計画書の作成などです。

こうした場面では、対象者の状態や支援内容を客観的かつ体系的に記録する必要があります。

その際に役立つのが、ICFの「評価点」と「コード」です。

ICFでは、心身の機能や活動状況、参加度、背景因子などを数値と記号で表します。

これが「ICFコード」と呼ばれるもので、分類と評価がひとつの形式で整理されています。

例えば、以下のようなコードです。

ICFコードの構成

| 表記 | 意味 |

|---|---|

| b7302.3221 | ICFコード(全体) |

| b7302 | 分類コード |

| 3221 | 評価点 |

分類コードでは、何について評価しているのか(例えば筋力や活動の種類)を示します。

評価点では、その状態の「程度」や「頻度」「能力」などを具体的に表現します。

ICFコードを活用することで、状態を多角的に捉えやすくなり、記録や支援の精度が高まります。

次の項目では、このコードの「分類」や「評価点」の見方について詳しく解説します。

分類コードの概要と見方

ICFの分類コードは、対象となる身体機能や活動、参加、環境因子などを体系的に表す記号です。

このコードは、アルファベットと数字の組み合わせで構成されています。

まず、アルファベットはICFの大きな要素を示します。

• b:心身機能(Body functions)

• s:身体構造(Body structures)

• d:活動と参加(Activities and Participation)

• e:環境因子(Environmental factors)

次に、数字は階層的に「第1レベル(大分類)」「第2レベル(中分類)」「第3レベル(小分類)」に分かれています。

これにより、より具体的に対象となる機能や活動の内容を特定できます。

例えば、分類コード「b7302」は以下のように分類できます。

• b:心身機能

• 7:神経・筋・骨格系および運動に関連する機能(大分類)

• 30:筋力機能(中分類)

• 2:特定の部位や機能(小分類)

このように、分類コードはICFの構成要素ごとに細分化されていて、対象の機能や活動内容を具体的にします。

この細かい分類により、利用者の状態を詳細に把握し、適切な支援計画を立てやすくなります。

さらに、分類コードは階層構造を持つため、コードの桁数が大きくなるほど具体的な内容を示します。

上位の数字だけでも大まかな状況把握ができ、下位の数字で詳細な評価が可能です。

例えば、「d4500」は短距離歩行(1km未満)を意味します。部屋や廊下など建物の中での歩行だけでなく、屋外も含みます。

このように、分類コードは単なる大分類のとどまらず、具体的な環境や範囲まで示します。

介護や医療の現場では、この分類コードを使って利用者の心身状態や活動能力を整理し、効果的な介入や評価を行っています。

次に、評価点の仕組みについて説明します。

評価点の概要と見方

ICFでは、個人の生活機能の状態をより詳細に把握するために、分類コードに加えて評価点を付けます。

この評価点は、活動や参加の難しさの程度を数値で示すもので、「障害の程度」「制限の有無」を客観的に表すのに役立ちます。

評価点は主に以下の4つの要素から構成されます。

第1評価点:障害や困難の程度

0:問題なし(0〜4%の障害)

1:軽度の問題(5〜24%)

2:中程度の問題(25〜49%)

3:重度の問題(50〜95%)

4:完全な問題(96〜100%)

8:適用不能(評価不能)

9:未評価(情報不足)

第2評価点:原因(環境因子など)

• どのような要因が問題を引き起こしているかを記録します

例:段差・家族の支援の有無・地域資源の状況など

第3評価点:パフォーマンス(実際の遂行状況)

• 日常生活で本人が実際にできているかを表します

• 介助や補助具の利用を含めて評価します

第4評価点:キャパシティ(能力)

• 本人の最大限の能力を補助なしで測ったものです

• 実際の生活よりも理想的な状況での遂行力を示します

例えば、以下のような評価がされることがあります

屋内歩行の評価

| コード | d4500 |

|---|---|

| 内容 | 屋内での歩行 |

| 評価点(例) | 2(中程度の問題).3132 |

| 評価点① | 中程度の困難 |

| 評価点② | 原因:段差あり |

| 評価点③ | パフォーマンス:手すりありで可能 |

| 評価点④ | キャパシティ:補助なしだと困難 |

このように、評価点を組み合わせて記録することで、本人の状態を多面的に把握できます。

また、ICFの視点に基づいたケアやリハビリの目標設定にもつながります。

ICFの具体的な活用方法|事例を交えて分かりやすく解説!

介護や福祉、医療の現場では、利用者の生活状態やQOL(生活の質)を向上させるためにICFを活用することができます。

介護や福祉、医療の現場では、利用者の生活状態やQOL(生活の質)を向上させるためにICFを活用することができます。

以下では、ICFを活用した例を3つ紹介します。

例(1)退院後に廃用症候群が進み閉じこもりとなったケース

この場合、「健康状態」にあたる肺炎と心不全という診断とその治療のみに注視しています。

そこでICT※1を活用し考えてみると、治療している間に進行すると考えられる廃用症候群(心身機能・身体構造)、それによる寝たきり(活動にあたるADL※2自立度が低下した状態)、その結果生じかねない退院後の閉じこもり(参加の制約)を理解できるため、予防につなげていくことができます。

※1.ICTとは、インターネットなどを経由して人と人とをつなぐ役割を果たす、デジタル化された情報の通信技術のことです。

※2.ADLとは、日常生活動作とも言われ、日常生活を送るために最低限必要な日常的な動作のことで、食事や排泄、入浴や移動、更衣や整容などを指します。

例(2)努力しても全介助のままで閉じこもりとなったケース

この場合、何らかの環境因子が原因となり、利用者のADLの低下(活動制限)や、社会生活上の不自由(参加制約)が生じていることが考えられます。

そこでICTを活用し、社会・環境に介入することで、社会・環境を利用者に適応させ、QOLを向上させる方法もあることに気付くことができます。

具体的には、同じ全介助にとどまったとしても、介護保険などの社会資源を活用し、デイケア・デイサービスなどを利用(参加)することで、四季を感じたり利用者同士で言葉を交わせたりする生活につなげていくことができます。

例(3)リハビリにおいて「プラス強化」を重視するケース

具体的には、歩行ができない場合には、できるように訓練を行いますが(心身機能・身体構造)、歩行ができなくても車椅子を使用して(環境因子)移動する、左手で文字を書く練習をすることで(環境因子)、活動の制限を回復させることができます。

また、玄関前にスロープを設置したり(環境因子)、車椅子で運転ができる車を練習することで(環境因子)、本人の積極的な姿勢があれば(個人因子)、会社や買い物に出かけることができるようになり、参加の制約を克服することにつながります。

参考文献:荘村明彦(2012).『人体の構造と機能及び疾病』.中央法規出版.

参考文献:近藤克則(2017).『医療・福祉マネジメント』.ミネルヴァ書房.

まとめ

ICFの目的は、その人の生きることの全体像を正しく理解することです。

ICFの目的は、その人の生きることの全体像を正しく理解することです。

ICFを活用し、生活機能に影響を与える因子やそれぞれの因果関係を正しく理解することにより、利用者にあった介護計画を立てることができるようになります。

その結果、利用者のQOLの向上を目指すことができます。

介護職に従事する方、特に介護福祉士やケアマネジャーを目指す方にとっては、欠かすことのできない知識です。

ICFの基本的な考え方は、介護職員初任者研修で、ICFを活用した介護計画の作成については、介護福祉士実務者研修でそれぞれ学ぶことができます。

また、ICFについては、介護福祉士国家試験にも出題されています。(以下は第33回試験より抜粋)考え方について、しっかり理解しておきましょう。

【障害の理解】

問題87.

ICF(International Classifcation of Functioning, Disability and Health:国際生活機能分類)の社会モデルに基づく障害のとらえ方に関する記述として、最も適切なものを1つ選びなさい。

1 個人の問題としてとらえる。

2 病気・外傷から直接的に生じる。

3 さまざまな環境との相互作用によって生じる。

4 治療してできるだけ回復させることを目的とする。

5 医療などによる援助を必要とする。

解答:3

(第33回試験より抜粋)

また、ICFについては、介護福祉士国家試験にも出題されています。(以下は第33回試験より抜粋)考え方について、しっかり理解しておきましょう。

さて、試験問題の解答は分かりましたか?ICFの考え方をしっかりと理解することが、試験突破には必要です。しっかりと準備をしましょう。

この記事の監修者

三幸福祉カレッジ 編集部

実務者研修・初任者研修を全国で開講している三幸福祉カレッジです。介護の仕事や資格について皆さんが疑問に思っていることや気になること、話題の情報を更新しています。