介護コラム

要介護認定とは?認定基準や認定を受ける方法について解説

親や自分が介護状態になった場合、どうしたら良いのかと考えたことがあるのではないでしょうか。

40歳になると自動的に介護保険の被保険者となります。そして介護保険に加入した人は、介護や支援が必要であると認定されると介護保険のサービスが利用できます。

しかし、介護保険サービスの利用方法を知らないために、介護状態を悪化させてしまったり、介護離職になってしまったりするケースが多いです。

いざという時のために、利用できる介護保険サービスを事前に知っておくことはとても重要です。

そこで今回は、身内や知人が介護認定を受けたという人のために、要介護認定を受ける方法や基準などを交え解説します。

要介護認定とは

介護保険制度では、介護保険サービスを利用したい被保険者が市区町村より「要介護認定」の判定を受け、その段階に応じたサービスを受ける仕組みになっています。

要介護認定とは、対象者の要介護状態がどの程度かの判定を行う重要な審査のことです。

要介護

要介護とは、身体上または精神上の障害があるために、入浴をはじめ排泄や食事などの日常生活における基本的な動作の全部または一部について、原則6カ月(厚生労働省令が定める期間)にわたり継続して、常時介護を要すると見込まれる状態のことを指します。

常時介護を必要とする状態については、判断基準が定められており、この基準に従って判断されます。

介護の必要の程度に応じて厚生労働省令で定める要介護状態区分のいずれかに該当するものを要介護といいます。

要支援

要支援とは、身体上もしくは精神上の障害があるために、入浴をはじめ排泄や食事などの日常生活における基本的な動作の全部もしくは一部について、原則6カ月(厚生労働省令が定める期間)にわたり継続して、常時介護を要する状態の軽減もしくは悪化の防止に特に資する支援を要すると見込まれる状態を指します。

または身体上もしくは精神上の障害があるために、原則6カ月(厚生労働省令が定める期間)にわたり継続して、家事や身の回りの日常生活を営むのに支障があると見込まれる状態のことです。

支援の必要の程度に応じて厚生労働省令で定める要支援状態区分のいずれかに該当するものを要支援といいます。

要介護認定の基準

要介護認定の基準は、病気の数や症状の重さといった本人の状態そのものよりも、どれだけ介護に時間と手間を取られているかによって決まるのです。

介護の分類

要介護認定の結果は、日常生活能力に応じて、最も軽度な要支援1から重度の要介護5までの7段階と非該当に分類されます。

また区分によって受けることができる介護サービスの種類や時間が異なります。

ここからは、介護の分類による状態の違いについて見ていきましょう。

- 非該当(自立)

起き上がりや歩行などの日常生活上の基本的動作および薬の内服や電話の利用などの手段的日常生活動作を行う能力がある状態

- 要支援1

日常生活の能力は基本的にあるが、入浴などに一部の介助が必要な状態

- 要支援2

立ち上がりや歩行が不安定、排泄や入浴などで一部介助が必要であるが、適切なサービスの利用によって明らかな要介護状態に移行することを防ぐことができる可能性がある状態

- 要介護1

立ち上がりや歩行が不安定、排泄や入浴などで一部介助が必要な状態

- 要介護2

起き上がりが自力では困難、排泄や入浴などで一部または全介助が必要な状態

- 要介護3

起き上がりや寝返りが自力では困難、排泄や入浴、衣類の着脱などで全介助が必要な状態

- 要介護4

排泄や入浴、衣類の着脱など多くの行為で全面的介助が必要な状態

- 要介護5

生活全般について全面的介助が必要な状態

要介護認定等基準時間の分類

介護サービスの必要度の判定は、客観的で公平な判定を行うため、コンピューターによる一次判定と主治医の意見書を基にした介護認定審査会での二次判定の2段階で行います。

コンピューターによる一次判定では、まず5つの分類に介護の手間を当てはめ、介護の手間を分単位の時間に算出することで、総合的に審査判定を行います。

- 5つの分類

直接生活介護・・・入浴、排泄、食事等の介護

間接生活介助・・・洗濯、掃除等の家事援助等

問題行動関連行為・・・徘徊に対する探索、不潔な行為に対する後始末等

機能訓練関連行為・・・歩行訓練、日常生活訓練等の機能訓練

医療関連行為・・・輸液の管理、褥瘡の処置等の診療の補助

- 要介護認定基準時間の分類

要支援1・・・上記5分類の要介護認定基準時間が25分以上32分未満またはこれに相当する状態

要介護1・・・上記5分類の要介護認定基準時間が32分以上50分未満またはこれに相当する状態

要介護2・・・上記5分類の要介護認定基準時間が50分以上70分未満またはこれに相当する状態

要介護3・・・上記5分類の要介護認定基準時間が70分以上90分未満またはこれに相当する状態

要介護4・・・上記5分類の要介護認定基準時間が90分以上110分未満またはこれに相当する状態

要介護5・・・上記5分類の要介護認定基準時間が110分以上またはこれに相当する状態

参考ページ:厚生労働省 要介護認定の仕組みと手順

要介護認定を受けるには

要介護認定を受ける前に、まずは居住地の各地区に設置されている地域包括支援センターで、介護保険の申請方法やどのようなサービスが利用できるかなど必要な情報を相談します。

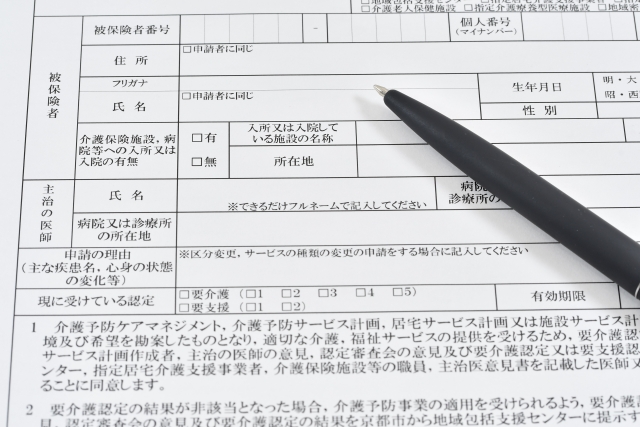

そして地域包括支援センターに相談後、要介護認定を受ける申請手続きを要介護者の居住地の市区町村で行います。

申請には、65歳以上の人は介護保険被保険者証、40歳から64歳までの人は医療保険者の被保険者証が必要です。

その他、市区町村にある介護保険要介護認定・要支援認定申請書や、マイナンバーカードもしくは通知カード、印鑑、かかりつけ医がいる場合は主治医の意見書を持参します。

申請後は、自宅や入院先に市区町村の認定調査員が訪問し、介護サービスを受ける対象者の心身の状況を、本人や家族からヒアリングして調査します。そして介護認定審査会で認定調査の結果と主治医意見書をもとに、どのくらいの介護が必要かを判定します。

判定結果は、原則として30日以内に市区町村から通知が届くこととなっています。

参考ページ:厚生労働省 介護保険 サービス利用までの流れ

まとめ

今回は、身内や知人が介護認定を受けたという人のために、要介護認定を受ける方法や基準などを交え解説しました。

要介護認定を受け介護保険サービスを上手に活用することは、身内や知人の介護状態を悪化させることなく、維持や改善することも可能になります。さらに、自身の介護による離職を防ぐことにつながりますので、介護が始まる前に介護保険制度をしっかりと知っておきましょう。

介護福祉士を目指すなら三幸福祉カレッジ!

三幸福祉カレッジでは、これから介護職を目指す方や、介護職としてキャリアアップしたい方のための講座を多数ご用意しております。

まずは近くの教室を探してみましょう!

<無料説明会もオンラインで開催中!ご自宅からスマホで視聴できます♪>

- ▶︎【予約制】担当者に直接質問できる!オンライン説明会はこちら

- ▶︎【無料】初任者研修オンライン説明会動画はこちら

- ▶︎【無料】実務者研修オンライン説明会動画はこちら

- ▶︎【無料】介護福祉士受験対策講座セミナー動画はこちら

- ▶︎【無料】ケアマネジャー受験対策講座無料オンライン講習会動画はこちら