お知らせ

- 2022.09.26お役立ち情報

- 介護福祉士と社会福祉士の違いは?共通点も解説

少子高齢化が進んでいる日本において、高齢者や障がい者福祉は、社会の抱える大きな課題となっています。

行政から民間まで、福祉に関わるサービスが幅広く提供されるようになり、それに伴って、福祉や介護に関わる、より専門的な仕事も増えてきました。

その専門的な仕事の代表として、介護福祉士や社会福祉士があります。

この二つは「社会福祉士及び介護福祉士法」という法律で制定された関係性の深い資格ですが、それぞれ仕事の内容や資格取得方法が異なります。

そこで今回は、介護福祉士と社会福祉士について、違いや共通点、取得のメリットなどを交えて解説します。

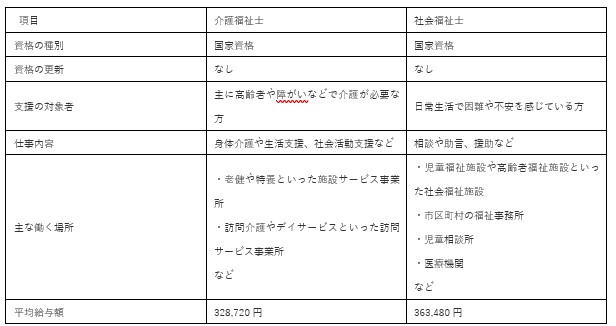

介護福祉士と社会福祉士の違い

まず、社会福祉士及び介護福祉士法でのそれぞれの定義についてご紹介します。

介護福祉士については「専門的知識及び技術をもって、身体上または精神上の障害があることにより、日常生活を営むのに支障がある者につき、心身の状況に応じた介護を行い、並びにその者及びその介護者に対して、介護に関する指導を行うことを業とする者」と定義しています。

また、社会福祉士については「専門的知識及び技術をもって、身体上もしくは精神上の障害があること又は環境上の理由により、日常生活を営むのに支障がある者の福祉に関する相談に応じ、助言や指導、その他の援助を行うことを業とする者」と定義しています。

定義に基づき、2つの福祉士の異なる点を、以下で具体的に解説していきます。

参考:厚生労働省 社会福祉士及び介護福祉士法

https://www.mhlw.go.jp/web/t_doc?dataId=82021000&dataType=0&pageNo=1

仕事内容の違い

介護福祉士は、寝たきりや認知症の高齢者、身体や知的に障がいなどで介護が必要な方に対し、身体に直接接触して行う身体介護、調理や洗濯、掃除といった生活支援、利用者や介護をしている家族に対しての助言や相談、地域活動の情報提供や参加支援、就労支援といった社会活動支援などを行います。

主な職場としては、介護老人保健施設や障がい者支援施設、特別養護老人ホームといった施設サービス事業所、訪問介護やデイサービス、グループホームといった在宅サービス事業所、市町村や社会福祉協議会などです。

一方の社会福祉士は、高齢者、身体や知的の障がい者、子どもやその家族、入院患者や低所得者、地域の住民など、日常生活で困難や不安を感じている方に対し、さまざまな相談や助言、指導や援助を行います。

また、精神保健福祉士をはじめ介護福祉士やケアマネジャー、保健や医療の関係者などと連携し、連絡や調整、援助も行います。

主な職場としては、市区町村の福祉事務所や児童相談所、児童福祉施設や高齢者福祉施設といった社会福祉施設、在宅介護支援センターや社会福祉協議会、医療機関、民間の介護事業所や有料老人ホームなどです。

このように、介護福祉士は利用者に直接接触して介護を行うことを主な仕事とし、社会福祉士は、相談や助言、指導を主な仕事としている部分が大きく異なります。

資格取得方法の違い

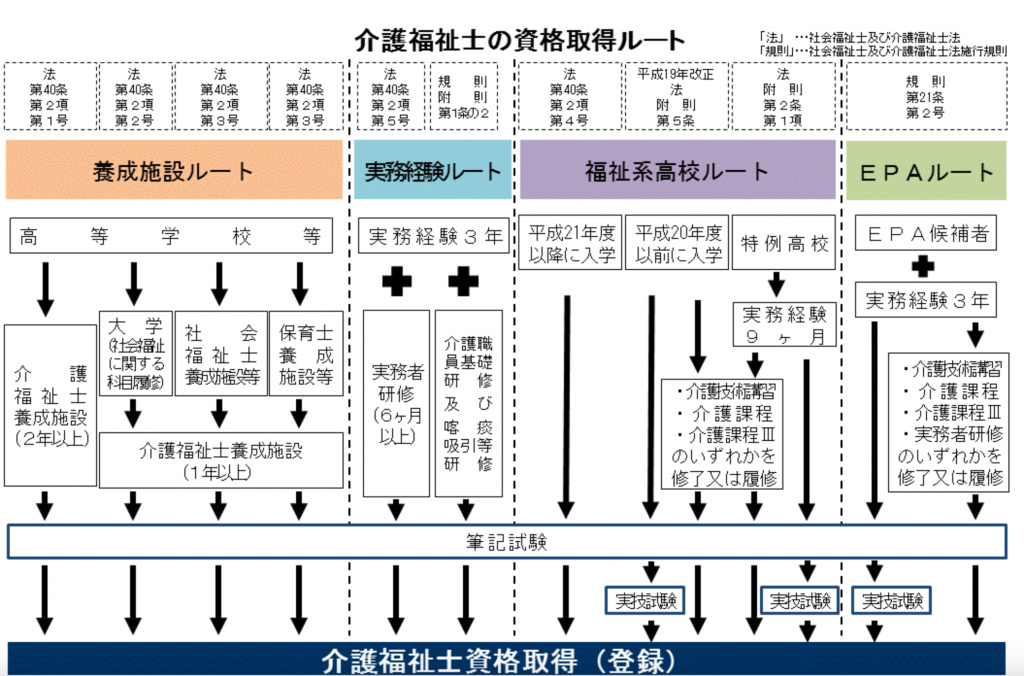

引用:厚生労働省 介護福祉士の資格取得方法

引用:厚生労働省 介護福祉士の資格取得方法

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/hukushi_kaigo/seikatsuhogo/shakai-kaigo-fukushi1/shakai-kaigo-fukushi5.html

介護福祉士の資格取得方法には

• 養成施設ルート

• 実務経験ルート

• 福祉系高校ルート

• EPA(介護福祉士候補者)ルート

の4つのルートがあります。

• 養成施設ルート

厚生労働省が指定した介護福祉士養成施設において、所定のカリキュラムで必要な知識や技術を学び、卒業時に介護福祉士国家試験を受験するルートです。

• 実務経験ルート

介護現場において3年以上の実務経験及び実務者研修を修了し、介護福祉士国家試験を受験して介護福祉士を目指すルートです。

• 福祉系高校ルート

福祉系高校を卒業したのち、介護福祉士国家試験を受験して介護福祉士を目指すルートです。

卒業する高校と卒業年により、さらにルートが分かれるので注意しましょう。

• EPA(介護福祉士候補者)ルート

国同士が経済連携を図る経済連携協定に基づいて、外国人が日本で介護福祉士資格の取得を目指すルートです。

それぞれのルートの詳細は、以前解説した関連記事「介護福祉士国家試験の難易度は?合格率や試験内容を紹介」をご覧ください。

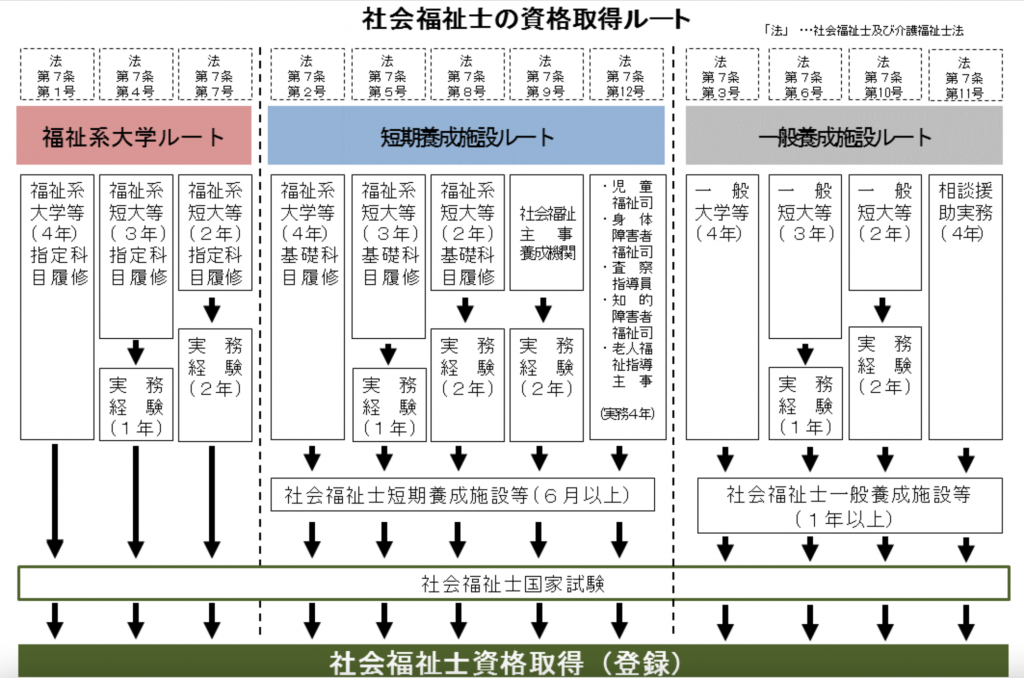

引用:厚生労働省 社会福祉士の資格取得方法

引用:厚生労働省 社会福祉士の資格取得方法

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/hukushi_kaigo/seikatsuhogo/shakai-kaigo-fukushi1/shakai-kaigo-fukushi2.html

社会福祉士の資格取得方法には

• 大学や専門学校からのルート

4年課程の福祉系大学に進学し、卒業までに指定された科目を履修して、社会福祉士国家資格を受験します。

また、2〜3年課程の福祉系短期大学に進学し、卒業までに指定された科目を履修。卒業後に1〜2年の実務を経験して、社会福祉士の国家試験を受験します。

その他にも、一般の大学や短期大学を卒業後、1〜2年の実務を経験し養成施設を経て、社会福祉士の国家試験を受験します。

• 福祉の現場からのルート

4年の実務を経験した後、養成施設で学び、社会福祉士の国家試験を受験します。

このように、介護福祉士と社会福祉士のどちらも、養成施設や福祉系の高校および大学でカリキュラムを修了するルートが大半です。

しかし、介護福祉士の場合に限っては、3年以上の実務経験および実務者研修を修了し、国家試験を受験する方法があるため、働きながら資格を目指すことが可能です。

試験の難易度の違い

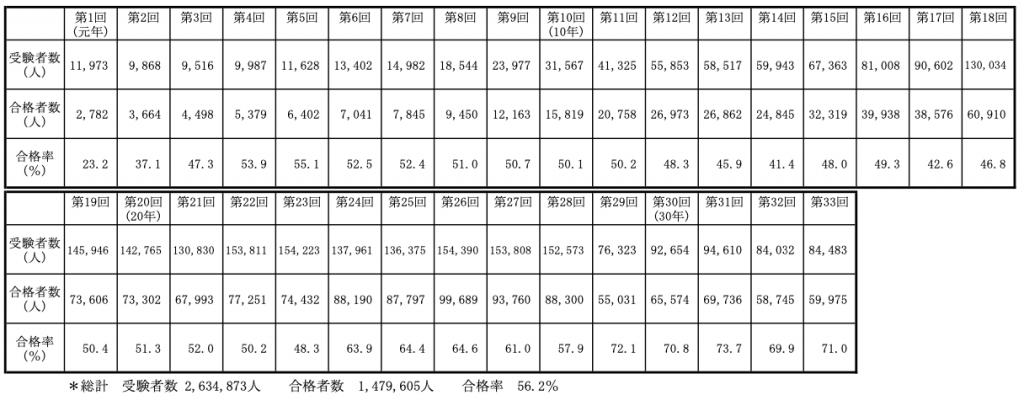

• 介護福祉士国家試験の受験者および合格者の推移

引用:厚生労働省 介護福祉士国家試験の受験者・合格者の推移

引用:厚生労働省 介護福祉士国家試験の受験者・合格者の推移

https://www.mhlw.go.jp/content/12004000/000757036.pdf

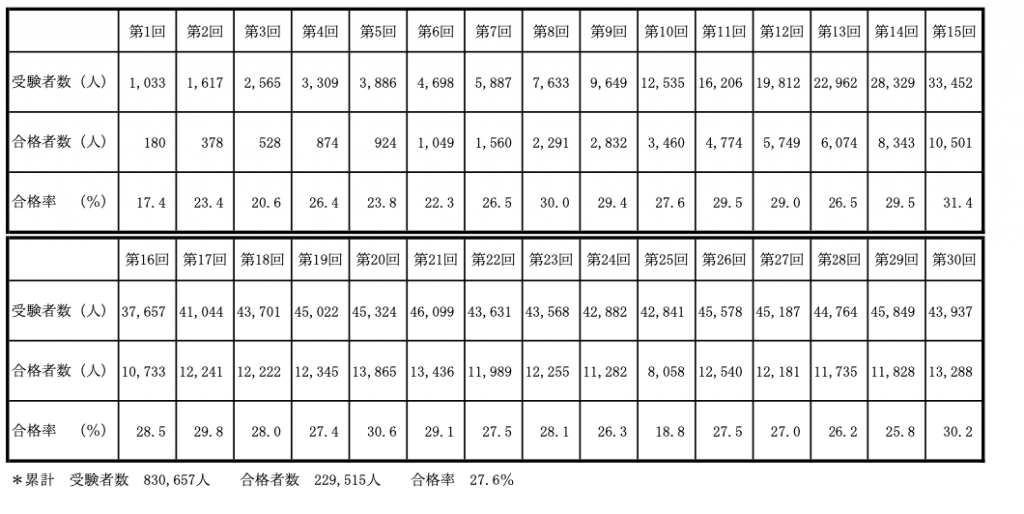

• 社会福祉士国家試験の受験者および合格者の推移

引用:厚生労働省 社会福祉士国家試験の受験者・合格者の推移https://www.mhlw.go.jp/file/04-Houdouhappyou-12004000-Shakaiengokyoku-Shakai-Fukushikibanka/0000196349_13.pdf

引用:厚生労働省 社会福祉士国家試験の受験者・合格者の推移https://www.mhlw.go.jp/file/04-Houdouhappyou-12004000-Shakaiengokyoku-Shakai-Fukushikibanka/0000196349_13.pdf

上記の表からも分かるように、第1回から第33回までの介護福祉士国家試験の合格率が平均56.2%に対し、第1回から第30回までの社会福祉士国家試験の合格率は平均27.6%と難易度が高い傾向にあります。

介護福祉士と社会福祉士の共通点

ここまで介護福祉士と社会福祉士の違いについて解説してきましたが、この2つの資格には共通する点もあります。

参考:厚生労働省 介護職員の平均給与額の状況

https://www.mhlw.go.jp/content/12300000/000917687.pdf

介護福祉士と社会福祉士では、資格の種別や更新制度がない点が共通しています。

また、支援の対象者や主に働く場所では、高齢者や障がい者を対象としており、それぞれの方が入居する施設で働けるという部分での共通点もあります。

介護福祉士と社会福祉士の両資格を持っていると良い

介護福祉士と社会福祉士の資格を両方取得することのメリットは、知識や経験が豊富になり、サービスの質が向上することです。

具体的には、介護福祉士の介護の知識や技術、マネジメント能力を活かして施設を管理し、社会福祉士の専門的な幅広い知識を活かして相談業務をこなすというように、介護や福祉全般にわたって、総合的に支援を展開することができます。

また、転職する場合に応募できる選択肢が広がったり、待遇面で資格手当の金額が増え、収入アップにつながることもあります。

まとめ

今回は、介護福祉士と社会福祉士について、違いや共通点、取得のメリットなどを交えて解説しました。

介護福祉士と社会福祉士は、仕事内容や資格取得の方法に違いはありますが、両資格を取得することで、相談業務やマネジメント業務へのキャリアアップを目指せます。

そして何より、介護や生活で困っている多くの方の救いとなるでしょう!

介護福祉士を目指すなら三幸福祉カレッジ!

三幸福祉カレッジでは、これから介護職を目指す方や、介護職としてキャリアアップしたい方のための講座を多数ご用意しております。

まずは近くの教室を探してみましょう!

• ▶︎介護職員初任者研修の詳細はこちら

• ▶︎【無料】介護職員初任者研修オンライン説明会はこちら

• ▶︎介護職員初任者研修+実務者研修のセット講座はこちら(お得な受講料割引あり)

• ▶︎【無料】実務者研修説明会動画はこちら

• ▶︎【無料】介護福祉士受験対策講座オンラインセミナーの予約はこちら

• ▶︎【無料】介護福祉士受験対策講座セミナー動画はこちら

▼各種SNSも実施しています。今回のようなコラム記事を更新しますので、ぜひフォローしてください♪

- アーカイブ

- 2025年

- 2024年

- 2023年

- 2022年

- 2021年

- 2020年