介護コラム

介護福祉士国家試験の「実務経験ルート」とは?対象者や受験方法についてご紹介

介護福祉士国家試験の「実務経験ルート」とは?対象者や受験方法についてご紹介

介護の現場で働きながら、介護福祉士国家試験を受験する方は「実務経験ルート」というルートで受験することになります。

実務経験ルートで受験するためには、実務経験3年以上と実務者研修の修了が必要です。今回は、介護福祉士国家試験の受験者が最も多い実務経験ルートについてご紹介します。

目次

介護福祉士国家試験の「実務経験3年」とはどんな要件?

介護福祉士国家試験を受験するためには、まず介護福祉士実務者研修を受講し、修了することが必須です。

介護福祉士実務者研修は、介護福祉士国家試験を受験するためだけではなく、介護職員として業務に従事する上で必要な介護過程の展開や認知症などについて学ぶことができ、介護のプロフェッショナルとして生涯働き続けるためのスキルを磨く講座です。

そして、介護福祉士国家試験を受験するために必要なもう一つの条件が「実務経験3年」です。

関連ページ:三幸福祉カレッジ「介護福祉士実務者研修」

①従業期間3年(1,095日)以上

介護福祉士国家試験の受験資格となる実務経験は、就労した期間および日数を両方とも満たす必要があります。

まず、 就労した期間(従業期間)は、3年以上(1,095日以上) で、実務経験の対象となる施設(事業)および職種での在職期間を言います。

在職期間には、産前産後休業や育児休業、病気休暇などの休職期間も含まれます。

実務経験の計算方法がわからないという人は、公益財団法人社会福祉振興・試験センターのホームページに従業期間を自動で計算してくれるツールがありますので参考にしてみましょう。

②従事日数540日以上

次に、 就労した日数(従業日数)は、540日以上 で、雇用契約に基づき、実際に介護などの業務に従事した日数を言います。

従事日数には、欠勤や出張、研修などにより、実際に介護業務に従事しなかった日数は除きます。

③実務経験の計算方法

実務経験の計算方法で注意したいのが、パートなどの短時間勤務の人や転職経験がある人、複数の事業所に所属する訪問介護員です。

従事日数には1日の勤務時間が問われないため、パートなどの短時間勤務でも従業日数は1日とみなします。

同じく、転職して複数の職場で介護などの業務に従事していた場合は、これまでの実務経験を合算できます。

また、同じ期間内に複数の事業所などに所属する訪問介護員などが、同じ日に複数の事業所で介護などの業務を行った場合は、従業期間および従業日数は1日としてカウントされます。

④受験資格の見込みとは

受験資格の見込みとは、介護福祉士国家試験の受験申し込みの際に実務経験を満たしていなくても、試験実施年度の3月31日までに、上記で解説した従事期間および従事日数をクリアする見込みのある人は、実務経験の見込みとして受験資格が与えれるというものです。

参考ページ:公益財団法人社会福祉振興・試験センター「介護福祉士国家試験」

2.実務経験の対象となる施設・事業所は?

では、介護福祉士の実務経験ルートで受験できるのは、どのような人なのでしょうか。

実務経験の対象となる施設や職種と対象にならない職種がありますので、介護福祉士の取得を目指す人はあらかじめ確認しておきましょう。

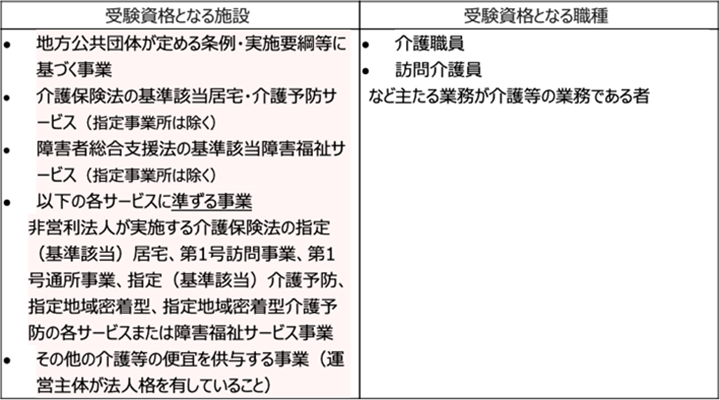

①実務経験の対象となる施設・職種

実務経験の対象となる範囲は、指定施設における業務の範囲等および介護福祉士試験の受験資格の認定にかかる介護等の業務の範囲等について、厚生労働省社会局長、厚生労働省児童家庭局長通知等により定められています。

児童分野、障害者分野、高齢者分野、その他の分野、介護等の便宜を供与する事業の各施設や事業において介護等の業務に従事したと認められる職種に該当する人(主たる業務が介護等の業務である人)が受験資格の対象です。

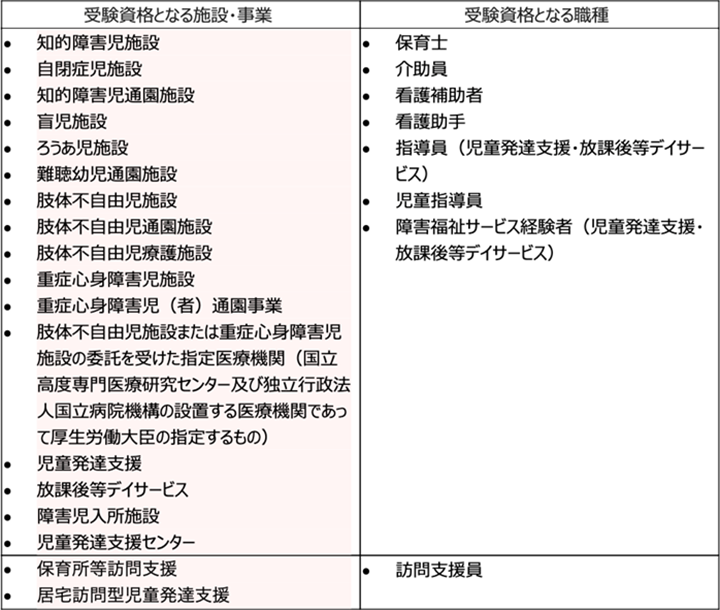

※児童分野(児童福祉法関係の施設・事業)

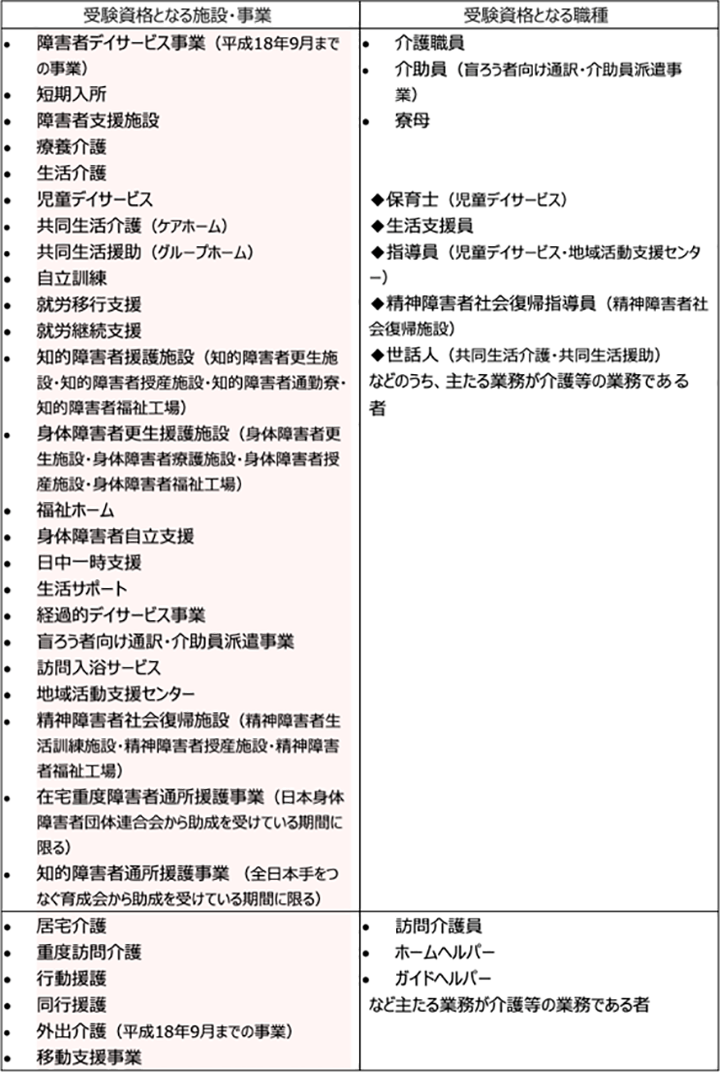

※障害者分野(障害者総合支援法関係の施設・事業)

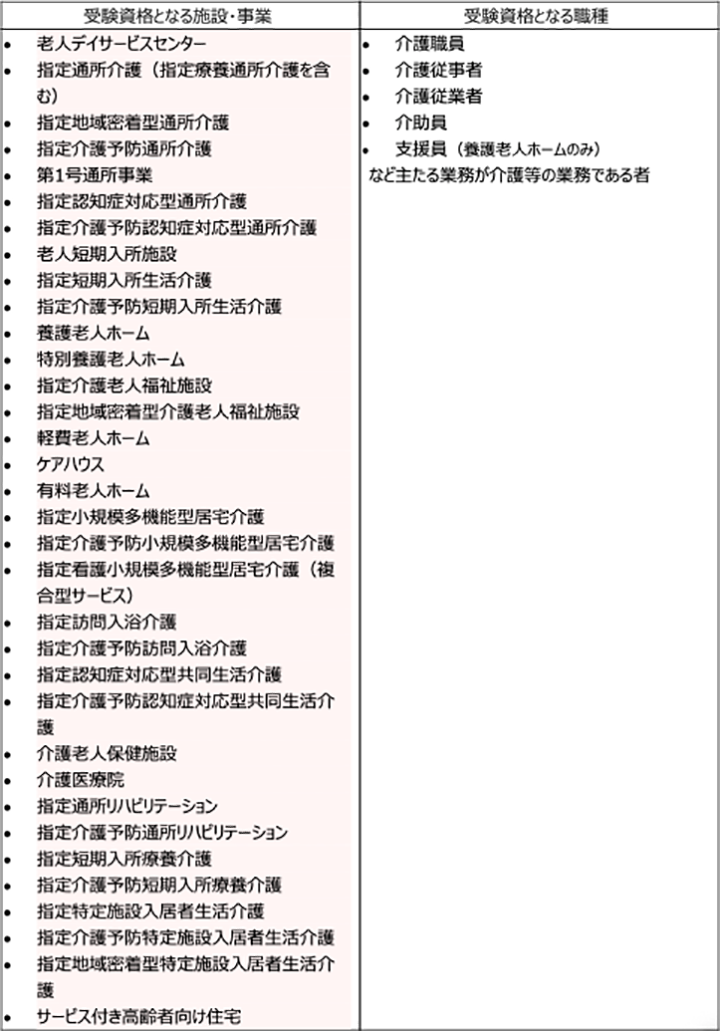

※高齢者分野(老人福祉法・介護保険法関係の施設・事業)

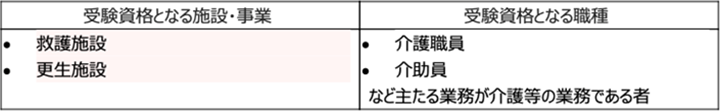

※その他の分野(生活保護法関係の施設)

※その他の分野(その他の社会福祉施設等)

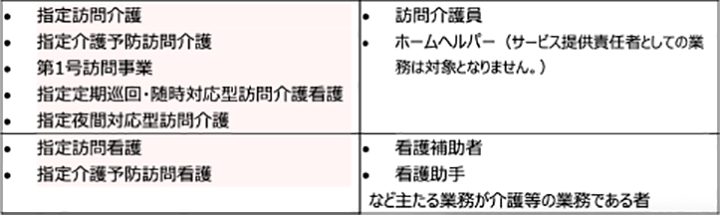

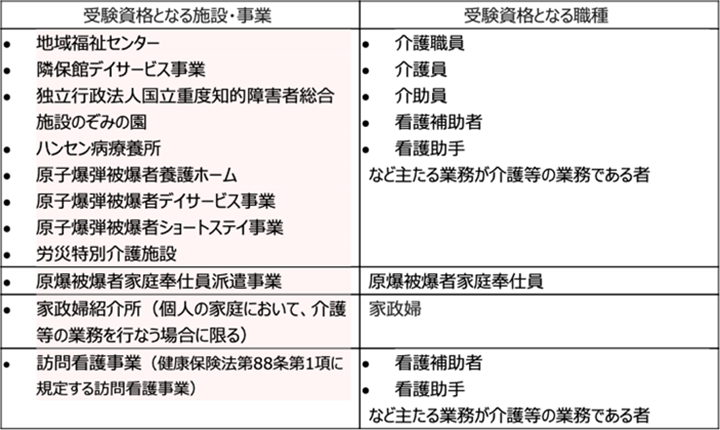

※介護等の便宜を供与する事業

②注意!介護福祉士国家試験の受験資格がない職種

ただし、以下に掲げる職種は、介護福祉士の受験資格がない職種ですので注意しましょう。

1. 「人員配置基準」「運営要綱」塔に記された、主たる業務が介護等の業務と認められない職種

• 生活相談員、支援相談員などの相談援助業務を行う職種

• 医師、看護師、准看護師

• 理学療法士、作業療法士、言語聴覚士などの機能訓練担当職員(当該業務を補助する人を含む)

• 心理指導担当職員、作業指導員、職業指導員、就労支援員、目標工賃達成指導員、賃金向上達成指導員

• 事務員、介護支援専門員、調理員、栄養士、計画作成担当者、福祉用具専門相談員

2. 主たる業務が介護等の業務でないことが明確な職種

例:相談員、警備員、運転手、用務員、清掃員、あん摩マッサージ指圧師

3.介護福祉士国家試験を受験するための準備や対策

介護福祉士国家試験を受験するためには、以下の3つをしっかり押さえた準備と対策を行いましょう。

①実務経験証明書を用意する

②実務者研修を受講する

③余裕をもって受験勉強をする

①実務経験証明書を用意する

実務経験証明書は、介護福祉士国家試験を実務経験ルートで受験する際に必要な書類です。

実際の勤務経験を証明し、受験資格を判断します。

申込時には3年間の経験を示す実務経験証明書が必要であり、施設や事業所から発行されます。

複数の事業所で経験がある場合は、それぞれの証明書が必要になりますので、早めの用意が重要です。

実務経験証明書以外にも、以下の5つの書類が必要ですので、試験に備えてあらかじめ必要な書類を確認しておきましょう。

• 受験申込書

• 受験手数料振替払込受付証明書貼付用紙

• 受験用写真等確認票

• 従事日数内訳証明書

• 実務者研修修了(見込)証明書

②実務者研修を受講する

次に、介護福祉士実務者研修を受講します。

実務者研修は、介護サービスの品質向上を目指し、実践的な知識と技術を身につけることを目的としています。

介護職に必要な介護課程や認知症などの学習を通じて、専門知識とスキルを高めます。

経験や資格に関係なく受講でき、介護福祉士を目指す人は介護の基礎を学ぶ初任者研修の資格が不要ですので、早めにキャリアを積むことが可能です。

③余裕をもって受験勉強をする

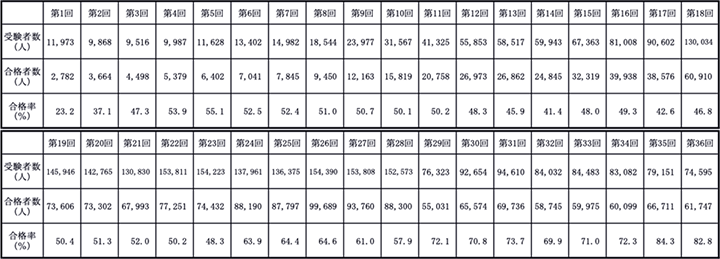

介護福祉士国家試験は、近年80%を超える合格率ですが、一方で10人に2人が不合格となっています。

介護福祉士試験の受験者は、働きながら合格を目指す人が多くを占めており、働きながら受験勉強を両立することは思っている以上に大変です。

筆記試験は毎年1月下旬ですので、余裕をもったスケジュールを立て、計画的に受験勉強をすることが合格への鍵です。

関連ページ:三幸福祉カレッジ「介護福祉士に合格するための勉強方法とは?勉強時間や受かるコツを解説」

4.介護福祉士を取得するメリット

では、介護福祉士を取得するとどのようなメリットがあるのでしょうか。

まず、給与や待遇がよくなります。

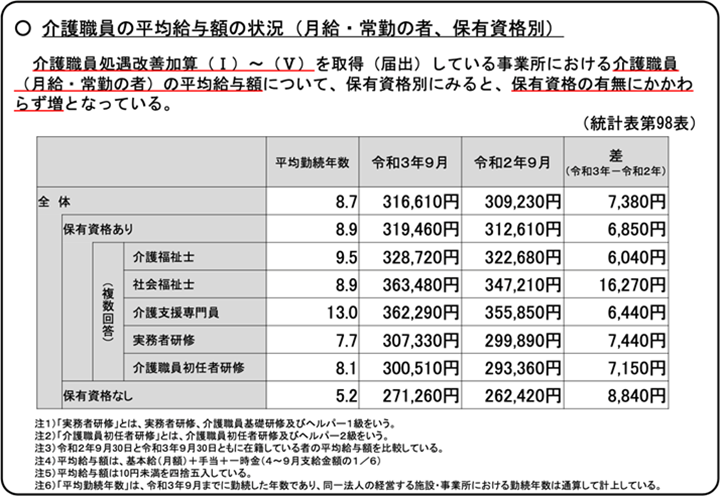

介護福祉士が職員に多くいると加算が受けられるということもありますが、月給で比較すると無資格者の271,260円に対し介護福祉士は328,720円と、約57,000円プラスです。

その他にも、介護福祉士を取得することで、サービス提供責任者や生活相談員、チームリーダーなど、事業所で配置が必要な役職にもステップアップすることが可能となるなど、職業選択の幅も広がります。

関連ページ:三幸福祉カレッジ「介護福祉士になるには」

5.まとめ

今回は、介護福祉士国家試験の受験を目指す人向けに、必要な条件やルートの範囲についてご紹介しました。

介護福祉士国家試験の受験資格となる実務経験は、就労した期間および日数を両方とも満たす必要があり、就労した期間(従業期間)は3年以上(1,095日以上)かつ就労した日数(従業日数)は540日以上で、介護福祉士実務者研修を受講し、修了することが必須です。

介護福祉士を取得すると、給与や待遇がよくなるだけでなく、サービス提供責任者や生活相談員、チームリーダーなど、事業所で配置が必要な役職にもステップアップすることが可能となるなど、職業選択の幅も広がりますので、ぜひチャレンジしましょう!

この記事の監修者

三幸福祉カレッジ 編集部

実務者研修・初任者研修を全国で開講している三幸福祉カレッジです。介護の仕事や資格について皆さんが疑問に思っていることや気になること、話題の情報を更新しています。